3、予想や仮説を立てる際の指導での配慮することは

予想や仮説の指導は、どのようにしたらよいだろうか。

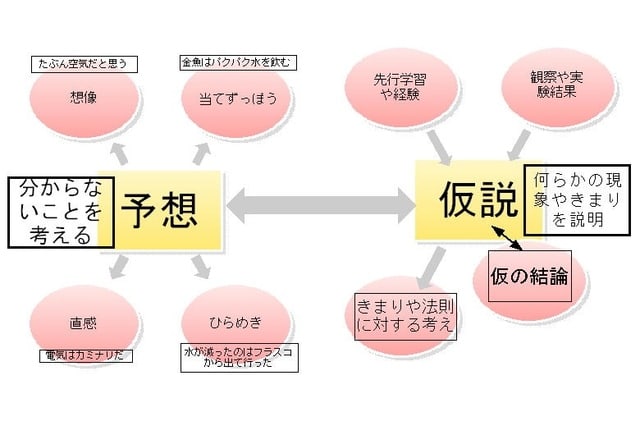

「予想」とは、分からないことを想像することである。「ああでもない。こうでもない」と思いを巡らし、「こうだろう」と気付く。根拠のない「当てずっぽう」や「直観やひらめきなどのインスピレーション」「何となくこう思う」なども該当するだろう。

例えば、5年生の「水溶液」の学習で「泡の出ている液」を提示すると、「泡はなんだろうか」と疑問が出る。生活経験や知識のある子は「炭酸水で泡は二酸化炭素」と間髪いれずに反応するが、「泡は、①空気か ②酸素か ③二酸化炭素か」などと予想し、突っ込みを入れ、理由や根拠を説明させる。

「仮説」とは、何らかの現象やきまりを説明すること。仮説は「仮の結論」とも言われている。先行学習や経験より働かせて抱いた考えである。ある程度の数の観察や実験結果によって、きまりや法則に対する仮説が浮かび上がる。たっぷりと観察や実験をさせたあとで仮説を考えさせることが指導上のコツである。

「仮説」は今までの学びを活かして思考するので、単元の後半になる。電磁石の学習を例にすると、「巻き数を多くすると磁力が強くなる」ことを分かったのち、「それでは巻き数を変えずに電磁石の力を強くすることはできるかな」と発問するケースでは。

子どもたちが考えた仮説は、

① 電池を増やして電気の力を強くする。

② 導線を巻く釘を大きく太くする。

③ 導線の巻き方を変える。㋐全体を均一に揃えて巻く ㋑中心に重なるように太く巻く

④ 導線を太くする。

⑤ 強い磁石をもってきて、その磁石から強さを移す。などである。

ここで話し合いをして仮説の根拠や吟味し、調べる方法を考えていく。

クイズ風に三択や四択を提示して、予想や仮説を子どもたちに決めさせる授業を参観したことがある。その場面は盛り上がるが、先生が示したことに反応するのみでは、不透明な未来を生き抜く学力は形成できないだろう。もちろん思考力も育たず、思考力の広がりや深まりをも期待できない。時には子どもたちの興味や関心を惹くために、クイズ風に扱ってもよいとは思われるが、考える力を鍛えることが必要である。

予想や仮説を考えることは、見通しをもつ力や筋道立てて考える力などが育つ。生きていくうえでの大切な能力でもある。