その4。学習指導要領との付き合い方は。

学習指導要領は教育基本法の教育の目的や目標達成のため、学校教育法に基づき国が定める教育課程の基準であるので、それらを踏まえて作成されていて、よって法的な拘束力を持っているといえる。

加えて、学習指導要領は時代の要請を受けて10年に一度内容改訂されるが、教育の基本はいつの時代も「知・徳・体の涵養」であり、表現はその時代を反映していても、それは不易であり変わらないと捉えたい。(出口治明立命館アジア太平洋大学学長によると「およそ1万2千年間人間の脳の進化はない」(哲学と宗教全史より)

「流行」の部分である変更点は、児童生徒が活躍する将来の社会を見据えての育成すべき人間像についての力点や重点、並びに指導内容面での加除や学年移動などであるが、骨格の基礎基本は「何が起きても自分の頭で物事を根底から考え、自分の言葉で意見を言える能力を育てる」(究極方向目標)ことには変わりない。

であるので、「流行」の部分を理解して教育に当たりたい。流行の部分を捉えるために文科省発行の「解説〇〇編」を熟読したいが、わかり易く親切な表現とは決して言えない。具体場面を描いて記述されているか、或いは数多くの指導のフィルターを通されているか、はなはだ疑問を抱くところに出合うこともある。記述内容のボリュームも立派になった。

腑に落ちないところは、教科書(資料性が一段と高まっている)から変更の精神や理念を読み取るか、わかり易く解説してある書籍を探し納得するか、研修会を利用するか、日々の指導で試行実践を重ねて掴むか、いろいろと挑戦したい。いずれにしても、自分なりに理解し、納得して指導に当たることである。

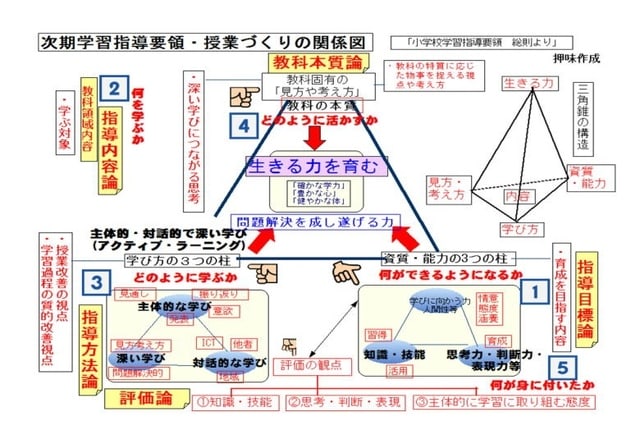

授業改善の重点は3つである。下図を参照されたい。

⑴ 資質・能力の3つの柱

⑵ 学び方の3つの柱

⑶ 教科固有の見方考え方の柱

学習指導要領は教育基本法の教育の目的や目標達成のため、学校教育法に基づき国が定める教育課程の基準であるので、それらを踏まえて作成されていて、よって法的な拘束力を持っているといえる。

加えて、学習指導要領は時代の要請を受けて10年に一度内容改訂されるが、教育の基本はいつの時代も「知・徳・体の涵養」であり、表現はその時代を反映していても、それは不易であり変わらないと捉えたい。(出口治明立命館アジア太平洋大学学長によると「およそ1万2千年間人間の脳の進化はない」(哲学と宗教全史より)

「流行」の部分である変更点は、児童生徒が活躍する将来の社会を見据えての育成すべき人間像についての力点や重点、並びに指導内容面での加除や学年移動などであるが、骨格の基礎基本は「何が起きても自分の頭で物事を根底から考え、自分の言葉で意見を言える能力を育てる」(究極方向目標)ことには変わりない。

であるので、「流行」の部分を理解して教育に当たりたい。流行の部分を捉えるために文科省発行の「解説〇〇編」を熟読したいが、わかり易く親切な表現とは決して言えない。具体場面を描いて記述されているか、或いは数多くの指導のフィルターを通されているか、はなはだ疑問を抱くところに出合うこともある。記述内容のボリュームも立派になった。

腑に落ちないところは、教科書(資料性が一段と高まっている)から変更の精神や理念を読み取るか、わかり易く解説してある書籍を探し納得するか、研修会を利用するか、日々の指導で試行実践を重ねて掴むか、いろいろと挑戦したい。いずれにしても、自分なりに理解し、納得して指導に当たることである。

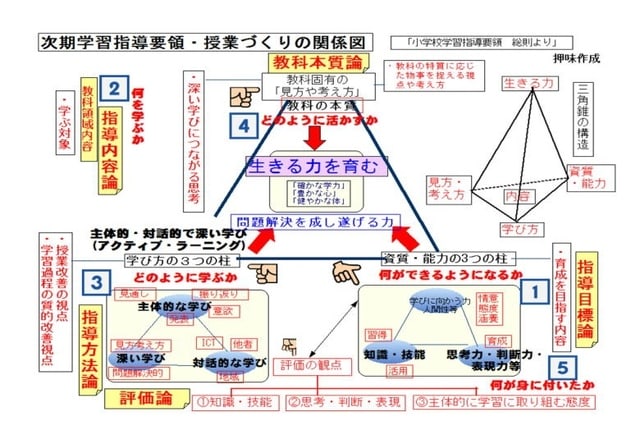

授業改善の重点は3つである。下図を参照されたい。

⑴ 資質・能力の3つの柱

⑵ 学び方の3つの柱

⑶ 教科固有の見方考え方の柱