現在、小学生(中学生・高校生も)の教科書が分厚くなりしかも重量もかさむ。置き勉をさせているところもあるようだが、教科書の情報量が確実に上がり難度も高すぎるように感じる。教育によるプラスの効果よりも、勉強嫌いなどのマイナス面が多くないか危惧している。授業計画作成の際、教科書を資料的に活用する頁や発展的に扱うところを検討設定して指導内容を絞り込む。加えて単元や題材の量や配当時間等の軽重を考慮し、情報機器活用の場面も考えて、指導の創意工夫が教師の腕にかかっているようだ。学年やチームでの検討研究のチーム力が増している。

私の初任者のころ70年代は指導内容の精選や厳選に学校は注力していたことを思い出す。熱心に教えて勉強嫌いを作っては、本末転倒、元も子もない。わかることの楽しさや出来ることの良さに気付かせる教育を父母は願い期待している。そのためには教師の仕事量の軽減として1学校の教員増や1学級の児童生徒減など喫緊に取り組む政治案件が眼前にある。

わかったり出来たりする教育は、成長を実感できる。学びの自己成長に気付くには振り返り(リフレクション)が重要な要素の一つになる。授業の終了時には振り返りをノートに書くように努めさせたい。小学生では初期のうちは「面白かった。楽しかった。」の記述が目立つ。振り返りを書かないよりは、そのような表現でも小学校4年生くらいまでは認めたいところ。でも、「何が面白かったか。」「何がどう楽しかったか。」等具体的な中身を記載するよう口頭や点検時の赤ペンに助言を盛り込みつつ、継続的に働き掛けることが指導のコツ。小学校高学年なら、うまくいったところや良かったところなどのプラス面を振り返りの内容に加えさせたい。

毎時間「振り返り」を書かせることは時間の確保に無理があるので、1日1から2教科に振り返りの時間を設けたい。児童個々にもよるが1行程度の記載でも十分であり、授業終了時前2分間程度で仕上げさせたい。また、学年に応じて「自分の1日、1週間、1カ月、1学期」等の期間を振り返りとして適宜設けることも成長につながる。

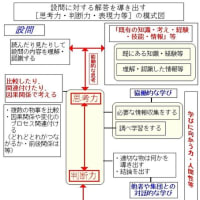

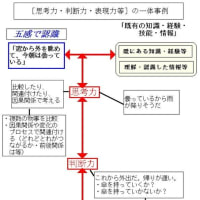

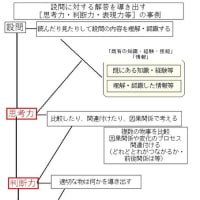

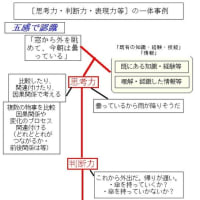

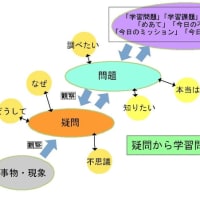

このように「書く=言語化」は学びの能力を育てる有効な一つになり、考えさせることに重点を置く今の教育では一層重要になる。授業では教師の問い掛け(発問)に対して挙手し発言するケースが一般的に多いが、ここではまずノートに問い掛け(発問)に対する考えを3分間ほど確保して書かせるようにする。考えが浮かばないケースは補助の問い掛け(補助発問)を前もって用意しておきたい。

考えを文字化することは、自分で感じたり思ったり考えたりしたことの見える化。自己の思考の足跡であり、話し合いでは友達の考えとの比較にも役立つ。話し合いを通して自己の考えに付加修正、見直しが可能になる。思考はゆっくり階段を上るようにスモールステップで高まり広がっていくのであり、当てずっぽうでも山勘でも気にしないで文字化させたい。しかも、文字を書くことのメリットは複数の感覚器官を働かせ、記憶にも定着し易くなることにある。

具体的には書くことは、手の筋肉や骨格を動かすことになる。書いた文字を目で確認でき、筆記用具や紙の感触を味わえる。同時に先生の話を聞くと聴覚も働かせる。視覚・触覚・聴覚の三つの感覚を使うことになる。書いた考えを見直し音読させたらさらに感覚を重層的に活用することになり、脳への刺激もマックスになる。

特に小学校教育は、全身を使っての教育が、発達段階から見ても主流にならないとね・・・。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます