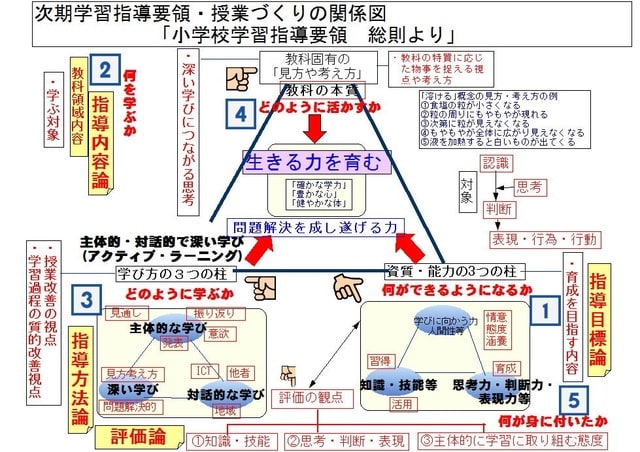

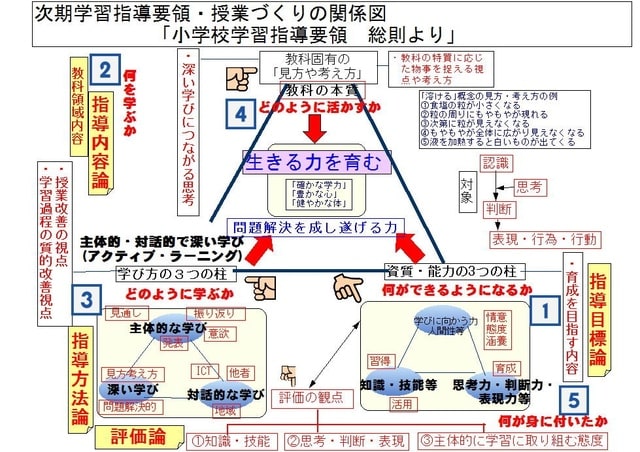

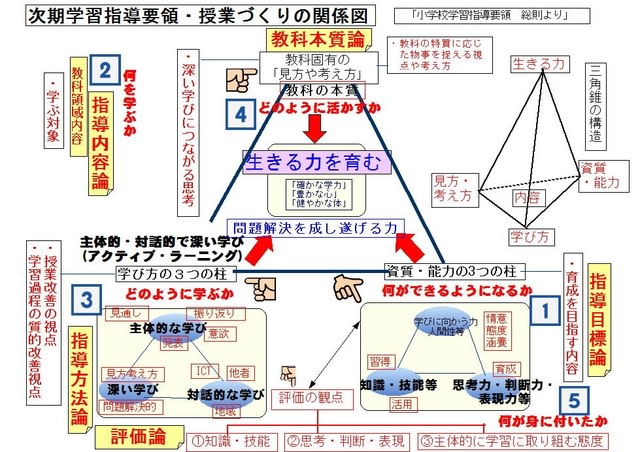

関係図の説明が最後になります。右下側の5「評価論」のところをご覧ください。(図1)評価は「何が身に付いたか、どのような力が付いたか、どのように問題解決ができるか」などを見取る。

目標と評価は一体であるので、当然のこととして、「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力」と「学びに向かう力・人間性」(目標では「学びに向かう力、人間性等」と表示)の三つを対象にして評価するようになる。現行の評価の4観点から、3観点になると考えられる(図2)。

これらの観点のほかにも、対人関係やコミュニケーション力などの社会的側面の能力や誠意や倫理などの倫理的側面も育っているかは見取ることも極めて大事になる。

授業の際に肌で感じる教師の勘も極めて大事な評価になるが、その勘の中身は上記の三つの観点を中心にして、教科学力面のみでなく、将来の社会生活で人として大事にしなければならない、社会的側面や倫理的側面も見取る力も身に付けたいものである。

評価は自動車に例えると授業展開のブレーキ的役割であって、乱用すると授業展開であるアクセルを踏めずに授業は進まない。バランス感覚や塩梅が大事になる。その判断の拠りどころは、近未来の社会と人の在りようと子どもの事実とになる。

いまの教室の子どもたちは、少子化で家では「王子」「王女」の集まりになっている。ですから、他の子どもと比較して劣っている評価には、敏感に反応して感情的になる。俗に「キレる」という姿である。できるまで粘り強く指導するとか、その子の良いところ、得意なところを目敏く見つけ、さらに伸びるような助言をすることである。すなわち目標に照らした評価をしたり、個人内評価をしたりしてやる気や意欲を喚起したい。子どもにとっては良いところと悪いところは相対的であるので、良いところを伸ばすことが、悪い面が目立たなくなり、子どものやる気にも繋がる。努力している児童に報いる評価ができるよう、日頃から子どもを詳しく観察し、メモって置くことである。

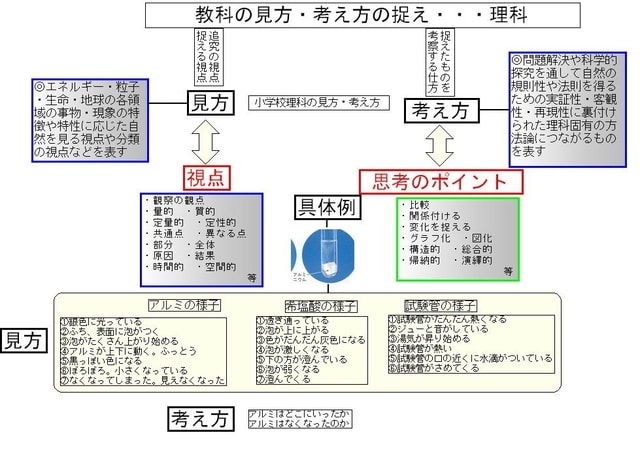

① 自然事象への関心・意欲・態度・・・「情意面」 ⑴知識・技能

② 科学的な思考・表現・・・「能力面」 ⑵思考力・判断力・表現力

③ 観察・実験の技能・・・「技能面」 ⑶学びに向かう力・人間性

④ 自然事象についての知識・理解・・・「理解面」