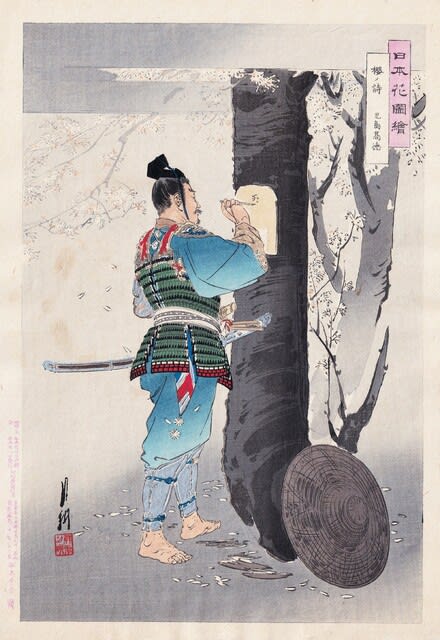

蒲桜 範頼桜の名あり│尾形月耕「日本花圖繪」明治丗年

蒲桜 範頼桜の名あり│尾形月耕「日本花圖繪」明治丗年

曲亭馬琴著『玄同放言』、源ノ範頼・東光寺蒲桜並古碑附の章には、源頼朝の異母弟、範頼公の御生涯、東光寺の巨桜蒲桜と古碑の由緒が詳細に語られている。範頼公の御最期は『保歴間記』にて「建久四年八月、三河守範頼誅せらる、其故は」の一書を以て世に語られるが、「範頼果して誅せられなば、東鑑(吾妻鏡)に必書すべし、知るさゞるは、その謫罰終に赦に遇ざればにや」との馬琴の見解が述べられている。章末は「その旧迹はとまれかくまれ、桜は世に稀なるものなり、好古の人々いゆきて観るべし」で結ばれる。

蒲桜、石戸蒲ザクラは、範頼公が石戸に落ち延び生涯を終えられたとの伝承に基づく日本五大桜の一つである。武蔵国足立郡石戸宿(現埼玉県北本市)、東光寺境内に現在に至るまで大切に守られている。

*日本五大桜:三春滝桜(福島県)、石戸蒲ザクラ(埼玉県)、山高神代桜(山形県)、狩宿の下馬ザクラ(静岡県)、根尾谷の淡墨桜(岐阜県)

「九月十七日 辛亥 参河守範頼朝臣、伊豆國に下向せらる。狩野介宗成・宇佐美三郎祐茂等、預り守護するところなり。帰参その期あるべからず。ひとへに配流のごとし。(後略)」

(「全譯 吾妻鏡 第二巻」, p288)

東光寺蒲櫻並古碑圖 渡辺崋山画

東光寺蒲櫻並古碑圖 渡辺崋山画

「かくて今玆(ことし)の夏に至て、これを友人崋山子に謨るに、彼人、余が為に、東光寺にいゆきて、その巨桜古碑を写し、且里老を推敲(おしたゝき)て、その口碑を獲たる事右の如し。」

(玄同放言│「玄同放言 都の手ぶり 織錦舎随筆」, p279)

参考文献:

日本随筆大成編輯部編:第一期・第5巻「玄同放言 都の手ぶり 織錦舎随筆」、吉川弘文館, 1993

貴志正造編:「全譯 吾妻鏡 第二巻」、新人物往来社, 1976