こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今年の障害年金の改正事項などをブログに載せよう、今日こそ!と考えているうちに

いよいよ年末です。あ〜。

駆け込みで恐縮ですが、平成28年6月に改正された

代謝疾患(主に糖尿病)の障害認定基準について

改正ポイントと弊事務所の事例を、一般の方向けに2回に分けて書きます。

社労士向けには、

日本法令「年金相談 第9号」と

「新訂版 詳解障害年金相談ハンドブック」に原稿を書いていますので、

よろしければ、そちらを参考にしてください。

糖尿病は、単独でも(合併症がなくても)認定基準に該当すれば、

障害年金を受給することができます。

糖尿病単独の場合の障害等級は、「3級」です。

該当する等級は、改正前も改正後も同じです。

他の病気と同じで、単に「糖尿病」という病名がついただけでは該当しません。

糖尿病は、主に検査数値で等級に該当するかどうかが決まります。

その検査項目と検査数値が、改正になりました。

糖尿病が原因の合併症(糖尿病性腎症による透析、糖尿病性網膜症など)は、

腎疾患の障害、眼の障害等の認定基準により

等級認定されることは、以前と同じです。

【改正のポイント】

今回の改正では、主に「1型糖尿病の重症度を判定するための基準」に改められました。

-------------------------------------------------

<新基準>

【Step1】検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること

【Step2】次のいずれかに該当すること

(1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの

(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの

(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの

【Step 3】一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、特に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

<旧基準> HbA1c及び空腹時血糖値の数値

・血糖のコントロールの良否については、インスリン治療時におけるHbA1c及び空腹時血糖値を参考とすることとし、HbA1cが8.0%以上及び空腹時血糖値が140mg/dl以上の場合にコントロールの不良とされる。

・糖尿病のついては、次のものを認定する。

ア インスリンを使用してもなお血糖のコントロールの不良なものは、3級と認定する。

イ 合併症の程度が、認定の対象となるもの

なお、血糖が治療、一般生活状態の規制等によりコントロールされている場合には、認定の対象とならない。

-------------------------------------------------

今までは、HbA1c及び空腹時血糖値の数値で3級決定されていました。

これからは、

「血清Cペプチド値0.3ng/mL未満」

「意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が月1回以上」

「糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖更新等圧症候群による入院が年1回以上」

上述3つのうち、いずれかの数値に該当すると、3級決定されます。

大きく変わったことは、

「1型糖尿病」に焦点が絞られているということです。

これは、新しい基準を策定する検討会で議論された結果です。

ただ、2型糖尿病の方でも、

新基準に該当すれば、3級の年金を受給することはできます。

【1型糖尿病と2型糖尿病の違い】

1型糖尿病と2型糖尿病は、同じ糖尿病でも原因や症状に至るまで異なります。

私が理解している両者の違いは・・・

-------------------------------------------------

2型糖尿病は、生活習慣と遺伝的要因で発病し徐々に進行する。

進行過程では自覚症状が少なく、

糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性神経障害・糖尿病性壊疽等の慢性合併症が生じない限り、

障害等級に該当するほど顕著な日常生活や就労に支障が生じることは少ない。

1型糖尿病は、膵臓のβ細胞が壊れてインスリンが全く分泌されなくなり急激に発病する。

一日のうちに低血糖と高血糖を何度も繰り返し血糖値が変動する。

低血糖になると、冷や汗・手足の震え・動悸・不安感・めまい・疲労感が生じ、

血糖値が20mg/dl以下になると痙攣・意識消失・昏睡状態になり命の危険が伴う。

低血糖による発作が不定期に起きると就労に支障が生じ、休職せざるを得ない状況になることもある。

バスやタクシーの運転手や医療行為従事者においては、リスクが大きいため職を離れざるを得ないこともある。

-------------------------------------------------

【血清Cペプチド値の検査】

今までの認定検査項目だった血糖値やHbA1cは

一般的な健康診断でも検査項目には行っているので

昔の健康診断結果が手元にあり、数値が基準に該当していれば

過去に遡って認定されることも可能でした。

でも、血清Cペプチド値の検査は、

1型糖尿病の確定診断の検査でもあり、

数値も血糖値やHbA1cほど変動しないために、

一度受けたら、何十年も行わない検査項目だそうです。

そうすると、障害認定日(過去)から3ヶ月以内の検査数値がわからず、

過去に遡って認定されることが難しくなるかもしれません。

血清Cペプチド値は、1年以内でもいいと緩和されていますが、

1年以内でも検査しているかどうかは・・・微妙なケースがありそうです。

これから、糖尿病で新たに認定を受けようという方や

障害年金を受給していて更新する方は

血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満かどうかを

まずは確認してみる必要があります。

とくに、更新する方!!!

今までとおりの診断書を提出すると、

血清Cペプチド値を記入するように求められるか、

あるいは、提出後に

いきなり「等級不該当」という通知がくるかもしれません。

注意が必要ですよ!

【治療の条件の追加】

改正前は「インスリン治療時」の検査数値でしたが、

改正後は「90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること」になり、

治療の条件が引き上げられました。

【一般状態区分表の追加】

改正前は、血糖値とHbA1cだけで3級認定されていました。

今までは、一般状態区分表の評価をもとにした等級判定の基準は示されていなかったのですが、

改正後は「一般状態区分表のイまたはウに該当すること」の条件が追加されました。

一般状態区分表とは、診断書おもて面の真ん中あたりに◯をするようになっている項目です。

-------------------------------------------------

一般状態区分表

ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるもの

-------------------------------------------------

糖尿病による日常生活や就労に支障と弊事務所で扱った認定事例は

次回に掲載します。

できれば、年内にUPします(できるかな?)。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。

直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。

なお、匿名でのご相談は受けておりません。

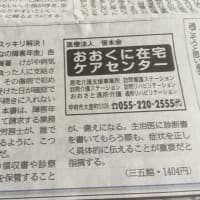

一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を出版しました。

おかげさまで、刊行2か月ちょっとで1万部に到達しました。ありがとうございます。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

今年の障害年金の改正事項などをブログに載せよう、今日こそ!と考えているうちに

いよいよ年末です。あ〜。

駆け込みで恐縮ですが、平成28年6月に改正された

代謝疾患(主に糖尿病)の障害認定基準について

改正ポイントと弊事務所の事例を、一般の方向けに2回に分けて書きます。

社労士向けには、

日本法令「年金相談 第9号」と

「新訂版 詳解障害年金相談ハンドブック」に原稿を書いていますので、

よろしければ、そちらを参考にしてください。

糖尿病は、単独でも(合併症がなくても)認定基準に該当すれば、

障害年金を受給することができます。

糖尿病単独の場合の障害等級は、「3級」です。

該当する等級は、改正前も改正後も同じです。

他の病気と同じで、単に「糖尿病」という病名がついただけでは該当しません。

糖尿病は、主に検査数値で等級に該当するかどうかが決まります。

その検査項目と検査数値が、改正になりました。

糖尿病が原因の合併症(糖尿病性腎症による透析、糖尿病性網膜症など)は、

腎疾患の障害、眼の障害等の認定基準により

等級認定されることは、以前と同じです。

【改正のポイント】

今回の改正では、主に「1型糖尿病の重症度を判定するための基準」に改められました。

-------------------------------------------------

<新基準>

【Step1】検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること

【Step2】次のいずれかに該当すること

(1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの

(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの

(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの

【Step 3】一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、特に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

<旧基準> HbA1c及び空腹時血糖値の数値

・血糖のコントロールの良否については、インスリン治療時におけるHbA1c及び空腹時血糖値を参考とすることとし、HbA1cが8.0%以上及び空腹時血糖値が140mg/dl以上の場合にコントロールの不良とされる。

・糖尿病のついては、次のものを認定する。

ア インスリンを使用してもなお血糖のコントロールの不良なものは、3級と認定する。

イ 合併症の程度が、認定の対象となるもの

なお、血糖が治療、一般生活状態の規制等によりコントロールされている場合には、認定の対象とならない。

-------------------------------------------------

今までは、HbA1c及び空腹時血糖値の数値で3級決定されていました。

これからは、

「血清Cペプチド値0.3ng/mL未満」

「意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が月1回以上」

「糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖更新等圧症候群による入院が年1回以上」

上述3つのうち、いずれかの数値に該当すると、3級決定されます。

大きく変わったことは、

「1型糖尿病」に焦点が絞られているということです。

これは、新しい基準を策定する検討会で議論された結果です。

ただ、2型糖尿病の方でも、

新基準に該当すれば、3級の年金を受給することはできます。

【1型糖尿病と2型糖尿病の違い】

1型糖尿病と2型糖尿病は、同じ糖尿病でも原因や症状に至るまで異なります。

私が理解している両者の違いは・・・

-------------------------------------------------

2型糖尿病は、生活習慣と遺伝的要因で発病し徐々に進行する。

進行過程では自覚症状が少なく、

糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性神経障害・糖尿病性壊疽等の慢性合併症が生じない限り、

障害等級に該当するほど顕著な日常生活や就労に支障が生じることは少ない。

1型糖尿病は、膵臓のβ細胞が壊れてインスリンが全く分泌されなくなり急激に発病する。

一日のうちに低血糖と高血糖を何度も繰り返し血糖値が変動する。

低血糖になると、冷や汗・手足の震え・動悸・不安感・めまい・疲労感が生じ、

血糖値が20mg/dl以下になると痙攣・意識消失・昏睡状態になり命の危険が伴う。

低血糖による発作が不定期に起きると就労に支障が生じ、休職せざるを得ない状況になることもある。

バスやタクシーの運転手や医療行為従事者においては、リスクが大きいため職を離れざるを得ないこともある。

-------------------------------------------------

【血清Cペプチド値の検査】

今までの認定検査項目だった血糖値やHbA1cは

一般的な健康診断でも検査項目には行っているので

昔の健康診断結果が手元にあり、数値が基準に該当していれば

過去に遡って認定されることも可能でした。

でも、血清Cペプチド値の検査は、

1型糖尿病の確定診断の検査でもあり、

数値も血糖値やHbA1cほど変動しないために、

一度受けたら、何十年も行わない検査項目だそうです。

そうすると、障害認定日(過去)から3ヶ月以内の検査数値がわからず、

過去に遡って認定されることが難しくなるかもしれません。

血清Cペプチド値は、1年以内でもいいと緩和されていますが、

1年以内でも検査しているかどうかは・・・微妙なケースがありそうです。

これから、糖尿病で新たに認定を受けようという方や

障害年金を受給していて更新する方は

血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満かどうかを

まずは確認してみる必要があります。

とくに、更新する方!!!

今までとおりの診断書を提出すると、

血清Cペプチド値を記入するように求められるか、

あるいは、提出後に

いきなり「等級不該当」という通知がくるかもしれません。

注意が必要ですよ!

【治療の条件の追加】

改正前は「インスリン治療時」の検査数値でしたが、

改正後は「90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること」になり、

治療の条件が引き上げられました。

【一般状態区分表の追加】

改正前は、血糖値とHbA1cだけで3級認定されていました。

今までは、一般状態区分表の評価をもとにした等級判定の基準は示されていなかったのですが、

改正後は「一般状態区分表のイまたはウに該当すること」の条件が追加されました。

一般状態区分表とは、診断書おもて面の真ん中あたりに◯をするようになっている項目です。

-------------------------------------------------

一般状態区分表

ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるもの

-------------------------------------------------

糖尿病による日常生活や就労に支障と弊事務所で扱った認定事例は

次回に掲載します。

できれば、年内にUPします(できるかな?)。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。

直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。

なお、匿名でのご相談は受けておりません。

一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を出版しました。

おかげさまで、刊行2か月ちょっとで1万部に到達しました。ありがとうございます。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀