こんにちは!社労士の吉野千賀です。

皆さん、いかがお過ごしですか?

秋の夜長になり、コオロギの鳴き声を聞きながらのPC作業や読書など、風流な季節ですね。

昨夜は、東京労働大学の専門講座、森戸先生の講義「賃金と退職金」を受けてきました。

最近の傾向として、退職金を企業年金に移行していますが、懲戒解雇となった場合に企業年金はどう扱うか?という

マニアックなことに関してのゼミでした。

さて、病気やケガで働けなくなった時の社会保険について、の続きです。

生活習慣病やうつ病などの精神疾患により、働けなくなるリスクは、働いている人全員が抱えています。

そのために、社会保険に加入して、保険料を払っているのですから、どういう給付があるのかは、知っておく必要がありますよね。

ケガや病気で働けなくなった場合、段階的に、複数のシステムでカバーされる仕組みになっています。

一般的には、下記のような流れで、治って復帰できるまで会社が支援したり、社会保険から給付がある仕組み になっています。

1 有給休暇を使う

2 長期間休む場合は、会社の休職制度を使う

3 4日以上働けない場合は、健康保険の傷病手当金がでる

4 長期間(1年半以上)働けない場合は、障害年金がでる

今日は、2の会社の休職制度 についてです。

1 就業規則で自分の会社の休職制度を確認しよう

最初のスタートは、ここからです。

なぜなら、休職制度自体は労働法で定められた制度ではない ので、法律ではどうのこうのと論じることはできません。

会社ごとに決めていいことになっています。

休職期間は有給にするのか、無給にするのかも、会社ごとで決められています。

どういう場合に休職扱いにするのかも、会社が決められます。

傷病休職、事故欠勤休職、起訴休職、出向休職、自己都合休職、組合専従休職、ボランティア休職、など でしょうか。

休職制度を定めた場合は、就業規則に載せなければなりませんから、まずは自分の会社の制度を就業規則で確認してみましょう。

2 休職の取り扱い方

基本的には、就業規則通りに取り扱います。

法律で定められていないので、もめた時は就業規則にどう書かれているか、が論点となりますから、就業規則にはしっかりと網羅して記載しておく必要があり、多くの会社がそうしていると思います。

休職の発令権、解除権は会社にあり、休職をしている従業員が勝手にとったり、やめたりすることはできません。

3 休職期間が満了したら、どうなる?

休職とは、労働が提供できなく、就労させることが適切でない場合に、労働契約を残しつつ労働義務を一時的に消滅させることをいいます。

解雇の猶予制度、だということもできます。

会社としても、一定期間待つことにより、元の就労できる状態に戻るなら、新しく人を雇う時間や費用と比べてもメリットがあります。

ところが、休職期間が満了しても、元の就労できる状態に戻らなかった場合(休職事由が消滅していない場合)は、やむを得ず、労働契約の自動終了=退職 とならざるをえません。

4 問題点はなに?

労働審判などで争われる論点は、どのくらい回復したら、元の終了できる状態に戻ったと判断するのか?ということです。

その判断により、辞めることになるのか、会社に残れるのか、が分かれる重要なポイントですよね。

傷病休職の場合は、主治医の診断書の提出は必須事項です。

会社によっては、産業医に診せて、その診断書で判断する、としているところもあります。(その場合の問題は、産業医が何科の医師なのか?というところ)

人事の方が主治医と面談して(本人同席で)、「こういう仕事内容に従事できるだけ回復していますか?」と医師に確認することもあります。

最近、急増しているメンタル不調者の職場復帰を判断する時は、主治医との面談は重要な判断要素となります。

なぜなら、主治医の先生は、本人の症状はよく把握していても、会社の業務内容についてはよくわからないことが多く、本人の回復状況が本当に業務に戻れる状態になのか、詳しい業務内容を知らないと判断しかねますよね。

会社としても、この判断は慎重に行う必要があります。

裁判例では、休職期間満了時に、従前の仕事を支障なくこなせる状態にまでは回復していなくても、相当期間に治癒することが見込まれていて、さらに、当人に適切なより軽い作業が現実に存在するときは、会社はその(軽い)業務に配置すべきで、労働契約の終了という効果は発生しない、としています。

上記は、外資系の航空会社で、CAが休職期間終了後も椎間板ヘルニアによりCAの業務はできないけれど、地上勤務ならできるところを、会社は認めなかったんですね。

大手の外資系企業や大企業ならば、「より軽い作業」をしながら、完全に治癒するのを待って、元の職場に完全復帰することも可能でしょう。

でも、たとえば、50人くらいの中小企業だったら、どうでしょう。

そこまで人員に余裕がなくて、「より軽い作業」は提供できないし、休職期間の終了と同時に退職扱いになってしまうのは避けられない事実です。

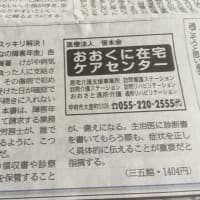

うつ病などのメンタル不調は、見た目での判断は難しく、職場復帰のステップを誤ると症状が長期化することもあるので、当人も会社も専門家に相談しながら進めていくことをお薦めします。

ちなみに、私が以前勤めていた外資系企業では、次のような休職制度がありました。

病気やけがの場合は、療養休暇があり、療養休暇中はお給料は全額支給でした。期間は勤続年数により異なりますが、5年以上で6カ月です。

その後、まだ治らない場合は、休職となり、無給です。休職期間は勤続年数によりますが、5年以上で12か月です。

人事の方以外は、自分の会社の休職制度の内容を知っている方は皆無といってもいいくらいかと思います。

まずは、就業規則を確認してみましょう。

明日は、3の健康保険の傷病手当金 についてです。

See you tomorrow!

Chika Yoshino

皆さん、いかがお過ごしですか?

秋の夜長になり、コオロギの鳴き声を聞きながらのPC作業や読書など、風流な季節ですね。

昨夜は、東京労働大学の専門講座、森戸先生の講義「賃金と退職金」を受けてきました。

最近の傾向として、退職金を企業年金に移行していますが、懲戒解雇となった場合に企業年金はどう扱うか?という

マニアックなことに関してのゼミでした。

さて、病気やケガで働けなくなった時の社会保険について、の続きです。

生活習慣病やうつ病などの精神疾患により、働けなくなるリスクは、働いている人全員が抱えています。

そのために、社会保険に加入して、保険料を払っているのですから、どういう給付があるのかは、知っておく必要がありますよね。

ケガや病気で働けなくなった場合、段階的に、複数のシステムでカバーされる仕組みになっています。

一般的には、下記のような流れで、治って復帰できるまで会社が支援したり、社会保険から給付がある仕組み になっています。

1 有給休暇を使う

2 長期間休む場合は、会社の休職制度を使う

3 4日以上働けない場合は、健康保険の傷病手当金がでる

4 長期間(1年半以上)働けない場合は、障害年金がでる

今日は、2の会社の休職制度 についてです。

1 就業規則で自分の会社の休職制度を確認しよう

最初のスタートは、ここからです。

なぜなら、休職制度自体は労働法で定められた制度ではない ので、法律ではどうのこうのと論じることはできません。

会社ごとに決めていいことになっています。

休職期間は有給にするのか、無給にするのかも、会社ごとで決められています。

どういう場合に休職扱いにするのかも、会社が決められます。

傷病休職、事故欠勤休職、起訴休職、出向休職、自己都合休職、組合専従休職、ボランティア休職、など でしょうか。

休職制度を定めた場合は、就業規則に載せなければなりませんから、まずは自分の会社の制度を就業規則で確認してみましょう。

2 休職の取り扱い方

基本的には、就業規則通りに取り扱います。

法律で定められていないので、もめた時は就業規則にどう書かれているか、が論点となりますから、就業規則にはしっかりと網羅して記載しておく必要があり、多くの会社がそうしていると思います。

休職の発令権、解除権は会社にあり、休職をしている従業員が勝手にとったり、やめたりすることはできません。

3 休職期間が満了したら、どうなる?

休職とは、労働が提供できなく、就労させることが適切でない場合に、労働契約を残しつつ労働義務を一時的に消滅させることをいいます。

解雇の猶予制度、だということもできます。

会社としても、一定期間待つことにより、元の就労できる状態に戻るなら、新しく人を雇う時間や費用と比べてもメリットがあります。

ところが、休職期間が満了しても、元の就労できる状態に戻らなかった場合(休職事由が消滅していない場合)は、やむを得ず、労働契約の自動終了=退職 とならざるをえません。

4 問題点はなに?

労働審判などで争われる論点は、どのくらい回復したら、元の終了できる状態に戻ったと判断するのか?ということです。

その判断により、辞めることになるのか、会社に残れるのか、が分かれる重要なポイントですよね。

傷病休職の場合は、主治医の診断書の提出は必須事項です。

会社によっては、産業医に診せて、その診断書で判断する、としているところもあります。(その場合の問題は、産業医が何科の医師なのか?というところ)

人事の方が主治医と面談して(本人同席で)、「こういう仕事内容に従事できるだけ回復していますか?」と医師に確認することもあります。

最近、急増しているメンタル不調者の職場復帰を判断する時は、主治医との面談は重要な判断要素となります。

なぜなら、主治医の先生は、本人の症状はよく把握していても、会社の業務内容についてはよくわからないことが多く、本人の回復状況が本当に業務に戻れる状態になのか、詳しい業務内容を知らないと判断しかねますよね。

会社としても、この判断は慎重に行う必要があります。

裁判例では、休職期間満了時に、従前の仕事を支障なくこなせる状態にまでは回復していなくても、相当期間に治癒することが見込まれていて、さらに、当人に適切なより軽い作業が現実に存在するときは、会社はその(軽い)業務に配置すべきで、労働契約の終了という効果は発生しない、としています。

上記は、外資系の航空会社で、CAが休職期間終了後も椎間板ヘルニアによりCAの業務はできないけれど、地上勤務ならできるところを、会社は認めなかったんですね。

大手の外資系企業や大企業ならば、「より軽い作業」をしながら、完全に治癒するのを待って、元の職場に完全復帰することも可能でしょう。

でも、たとえば、50人くらいの中小企業だったら、どうでしょう。

そこまで人員に余裕がなくて、「より軽い作業」は提供できないし、休職期間の終了と同時に退職扱いになってしまうのは避けられない事実です。

うつ病などのメンタル不調は、見た目での判断は難しく、職場復帰のステップを誤ると症状が長期化することもあるので、当人も会社も専門家に相談しながら進めていくことをお薦めします。

ちなみに、私が以前勤めていた外資系企業では、次のような休職制度がありました。

病気やけがの場合は、療養休暇があり、療養休暇中はお給料は全額支給でした。期間は勤続年数により異なりますが、5年以上で6カ月です。

その後、まだ治らない場合は、休職となり、無給です。休職期間は勤続年数によりますが、5年以上で12か月です。

人事の方以外は、自分の会社の休職制度の内容を知っている方は皆無といってもいいくらいかと思います。

まずは、就業規則を確認してみましょう。

明日は、3の健康保険の傷病手当金 についてです。

See you tomorrow!

Chika Yoshino