2015年12月6日に

仙台市地下鉄東西線

が開業しました。東西線は八木山動物公園から仙台を経て荒井を結ぶもので、仙台市の東西を貫く地下鉄路線です。そんな東西線に乗ってきましたのでレポートします。

東西線はリニアモーター方式を採用しており、トンネル断面が小さい事が特徴です。都営大江戸線などで見られるものと同じですね・・・。

東西線開業に当たって用意されたのが

2000系

です。鉄輪式リニアモーターを採用しており、車体断面も小さい事が特徴です。横浜市地下鉄のグリーンライナーの10000形と似たタイプです。先頭形状に伊達政宗の兜の前立てをイメージした三日月のラインが付いている事がポイントで、いかにも仙台らしさを出しているような感じです。

2000系は4両編成で、2100形+2200形+2400形+2500形で編成を組んでいます。どうやら、5両編成への増結を見込んでいるようですね・・・。

車内です。オールロングシートで、横浜市地下鉄の10000形と似たような構成となっています。車体断面が小さくなったことにより、中吊り広告が無くなり、荷棚も車内空間確保のために減らしたこともポイントです。しかし、仙台市地下鉄の伝統も各所で見られます。1つは側扉の窓が楕円形になっている事です。南北線の1000系の側面扉が楕円形になっており、それがそのまま引き継がれた感じです。もう一つは座席の仕切りに広告が付いている事です。1000系では防寒という面で仕切りが大きくなっていて、そこに広告が付いていたのですが、それがそのまま引き継がれた感じです。

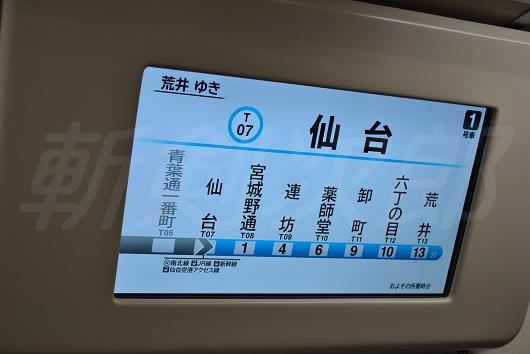

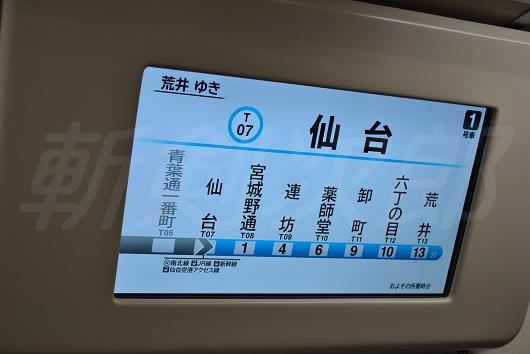

側面扉横にはLCDの車内案内表示が付いています。車体断面が小さいため、扉の上ではなく横についている事がポイントで、横浜市地下鉄の10000形と同じです。次停車駅やその構内図など多彩な案内を出しています。仙台市地下鉄にとって初めてとなるLCD式案内表示です。

側面行先表示です。車端部にフルカラーLED式のものが付いています。行先が日本語と英語の交互で表示されています。

こちらは東西線の起点駅である

八木山動物公園駅

です。太白区にありますが、この駅は海上136.4mにあたり、日本一標高の高い地下鉄駅となっている事がポイントです。ホームは地下3階にあり、島式ホームとなっています。泉中央と同じく到着した列車はそのまま荒井行きとして折り返します。

八木山動物公園駅にはバスターミナルも整備され、仙台市交通局や宮城交通が発着しています。とはいえ、八木山動物公園駅~仙台駅を結ぶ路線もいくつか出ているようです・・・。

こちらは

国際センター駅

です。広瀬川が形成した河岸段丘のため、駅の構造が特殊で、ホームは地下にあるものの、駅施設が地上にあり、そのため駅舎がある事がポイントです。改札口が地上にあるので、地下鉄とは思えない開放的な構造になっています。これを見たとは驚きました・・・。ホームは地下にありますが、河岸段丘にある関係で駅を出て仙台方向かうとすぐに地上に出るため、ホームから地上が見える事がポイントです。

駅舎は2階建てですが、2階には屋外テラスがあり、そこから広瀬川などを眺める事が出来ます。しかも、展望できるように工夫されているので、そこから広瀬川を渡る列車を撮影する事が出来ます。

広瀬川を渡る列車です。東西線はほとんど地下ですが、2ヶ所だけ地上に出ます。1つは写真のような国際センター~大町西公園間の広瀬川橋梁で、もう一つは八木山動物公園~青葉山間です。後者は山の中に囲まれたところを走るので、そこから列車を撮影するのは難しいようです。

こちらは

仙台駅

です。ここで南北線との乗り継ぎが可能で、改札口を出ることなく直接乗り継げられるようになっています。他にJR線とも乗り継ぎが出来ます。東西線のホームは南北線と十字で交差するように地下4階に設けられています。しかし、改札口は地下1階にあるため、長いエスカレーターや階段を辿る事が必要になっています。近年建設された地下鉄路線の運命ですが・・・。東西線の開業によっていくつかの改札口が新設されています。

仙台駅から見たトンネルです。リニア駆動方式を採用しているだけにトンネルの断面が小さい事がよくわかりますね・・・。そして、シールド工法で掘られている事もよくわかりますね・・・。

こちらは東西線の終点駅である

荒井駅

です。若林区にあります。ホームは地下にあるものの駅設備は地上にあり、駅舎が置かれている事がポイントです。もちろん、改札口も地上にあります。東西線の駅で駅舎があるのは国際センターと荒井の2つですが、デザインは大きく異なっています。

荒井は島式ホームを持っていますが、八木山動物公園駅とは異なり、到着して降車扱いを行った後に引き上げ線に行き、ここで折り返してホーム入線する形を採っているため、乗車ホームと降車ホームが分かれています。そして、この駅の近くに東西線の荒井車両基地が設けられています。

荒井駅にはバスターミナルが設けられ、仙台市交通局のバスが発着しています。八木山動物公園駅とは異なり、仙台駅など中心部へ向かう路線は少なく、若林区周辺で完結する路線が多い事がポイントです。つまり、フィーダー路線が多いという事でしょうか・・・。多くが霞の目営業所担当なので、日野が多いですね・・・。

東西線の各駅の改札口では乗り場の案内や先発列車の行先の案内を行うLCD表示器が付いています。ただ、東西線は区間便が無いので、行先よりも時刻の表示も行ってほしかったな・・・と思ったりします。とはいえ、仙台市地下鉄は発車時刻の案内表示を行わないんですよね・・・。

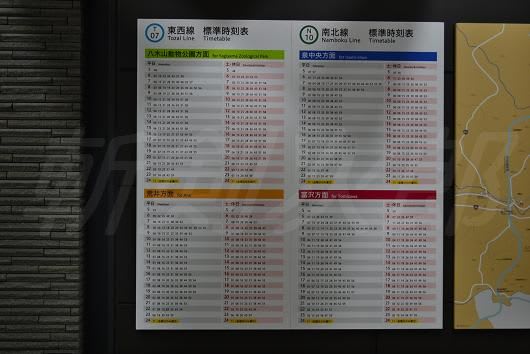

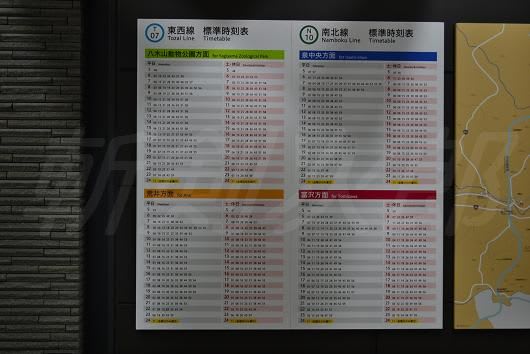

仙台駅の時刻表です。仙台市地下鉄では方面別にカラーを制定していますが、東西線でもカラーの制定が行われ、八木山動物公園方面は黄緑、荒井方面はオレンジとなっています。駅標やホームドアなどで表示されているのは南北線と同じです。

東西線ではほとんどの駅でホームの長さが4両編成ギリギリとなっていて、駅で先頭部の撮影が難しくなっています。増結を見越してホーム延長の準備は行っているものの、その部分とは壁で仕切られています。先頭を撮影できるのは混雑緩和の関係でホームの長さを確保している仙台駅と地上だけですね・・・。

以上です。

仙台市地下鉄東西線

が開業しました。東西線は八木山動物公園から仙台を経て荒井を結ぶもので、仙台市の東西を貫く地下鉄路線です。そんな東西線に乗ってきましたのでレポートします。

東西線はリニアモーター方式を採用しており、トンネル断面が小さい事が特徴です。都営大江戸線などで見られるものと同じですね・・・。

東西線開業に当たって用意されたのが

2000系

です。鉄輪式リニアモーターを採用しており、車体断面も小さい事が特徴です。横浜市地下鉄のグリーンライナーの10000形と似たタイプです。先頭形状に伊達政宗の兜の前立てをイメージした三日月のラインが付いている事がポイントで、いかにも仙台らしさを出しているような感じです。

2000系は4両編成で、2100形+2200形+2400形+2500形で編成を組んでいます。どうやら、5両編成への増結を見込んでいるようですね・・・。

車内です。オールロングシートで、横浜市地下鉄の10000形と似たような構成となっています。車体断面が小さくなったことにより、中吊り広告が無くなり、荷棚も車内空間確保のために減らしたこともポイントです。しかし、仙台市地下鉄の伝統も各所で見られます。1つは側扉の窓が楕円形になっている事です。南北線の1000系の側面扉が楕円形になっており、それがそのまま引き継がれた感じです。もう一つは座席の仕切りに広告が付いている事です。1000系では防寒という面で仕切りが大きくなっていて、そこに広告が付いていたのですが、それがそのまま引き継がれた感じです。

側面扉横にはLCDの車内案内表示が付いています。車体断面が小さいため、扉の上ではなく横についている事がポイントで、横浜市地下鉄の10000形と同じです。次停車駅やその構内図など多彩な案内を出しています。仙台市地下鉄にとって初めてとなるLCD式案内表示です。

側面行先表示です。車端部にフルカラーLED式のものが付いています。行先が日本語と英語の交互で表示されています。

こちらは東西線の起点駅である

八木山動物公園駅

です。太白区にありますが、この駅は海上136.4mにあたり、日本一標高の高い地下鉄駅となっている事がポイントです。ホームは地下3階にあり、島式ホームとなっています。泉中央と同じく到着した列車はそのまま荒井行きとして折り返します。

八木山動物公園駅にはバスターミナルも整備され、仙台市交通局や宮城交通が発着しています。とはいえ、八木山動物公園駅~仙台駅を結ぶ路線もいくつか出ているようです・・・。

こちらは

国際センター駅

です。広瀬川が形成した河岸段丘のため、駅の構造が特殊で、ホームは地下にあるものの、駅施設が地上にあり、そのため駅舎がある事がポイントです。改札口が地上にあるので、地下鉄とは思えない開放的な構造になっています。これを見たとは驚きました・・・。ホームは地下にありますが、河岸段丘にある関係で駅を出て仙台方向かうとすぐに地上に出るため、ホームから地上が見える事がポイントです。

駅舎は2階建てですが、2階には屋外テラスがあり、そこから広瀬川などを眺める事が出来ます。しかも、展望できるように工夫されているので、そこから広瀬川を渡る列車を撮影する事が出来ます。

広瀬川を渡る列車です。東西線はほとんど地下ですが、2ヶ所だけ地上に出ます。1つは写真のような国際センター~大町西公園間の広瀬川橋梁で、もう一つは八木山動物公園~青葉山間です。後者は山の中に囲まれたところを走るので、そこから列車を撮影するのは難しいようです。

こちらは

仙台駅

です。ここで南北線との乗り継ぎが可能で、改札口を出ることなく直接乗り継げられるようになっています。他にJR線とも乗り継ぎが出来ます。東西線のホームは南北線と十字で交差するように地下4階に設けられています。しかし、改札口は地下1階にあるため、長いエスカレーターや階段を辿る事が必要になっています。近年建設された地下鉄路線の運命ですが・・・。東西線の開業によっていくつかの改札口が新設されています。

仙台駅から見たトンネルです。リニア駆動方式を採用しているだけにトンネルの断面が小さい事がよくわかりますね・・・。そして、シールド工法で掘られている事もよくわかりますね・・・。

こちらは東西線の終点駅である

荒井駅

です。若林区にあります。ホームは地下にあるものの駅設備は地上にあり、駅舎が置かれている事がポイントです。もちろん、改札口も地上にあります。東西線の駅で駅舎があるのは国際センターと荒井の2つですが、デザインは大きく異なっています。

荒井は島式ホームを持っていますが、八木山動物公園駅とは異なり、到着して降車扱いを行った後に引き上げ線に行き、ここで折り返してホーム入線する形を採っているため、乗車ホームと降車ホームが分かれています。そして、この駅の近くに東西線の荒井車両基地が設けられています。

荒井駅にはバスターミナルが設けられ、仙台市交通局のバスが発着しています。八木山動物公園駅とは異なり、仙台駅など中心部へ向かう路線は少なく、若林区周辺で完結する路線が多い事がポイントです。つまり、フィーダー路線が多いという事でしょうか・・・。多くが霞の目営業所担当なので、日野が多いですね・・・。

東西線の各駅の改札口では乗り場の案内や先発列車の行先の案内を行うLCD表示器が付いています。ただ、東西線は区間便が無いので、行先よりも時刻の表示も行ってほしかったな・・・と思ったりします。とはいえ、仙台市地下鉄は発車時刻の案内表示を行わないんですよね・・・。

仙台駅の時刻表です。仙台市地下鉄では方面別にカラーを制定していますが、東西線でもカラーの制定が行われ、八木山動物公園方面は黄緑、荒井方面はオレンジとなっています。駅標やホームドアなどで表示されているのは南北線と同じです。

東西線ではほとんどの駅でホームの長さが4両編成ギリギリとなっていて、駅で先頭部の撮影が難しくなっています。増結を見越してホーム延長の準備は行っているものの、その部分とは壁で仕切られています。先頭を撮影できるのは混雑緩和の関係でホームの長さを確保している仙台駅と地上だけですね・・・。

以上です。

雪の降る仙台で積雪がリニアへの影響が気になります。

地下鉄で標高の高い駅といえば、北神急行の谷上駅を思い浮かべてしまうのですが…

実は勤務先の研修の場所が八木山動物公園の方向にありまして平成元年のお話、仙台駅から仙台市営バスに乗るとダンダラ坂を越えて八木山方面に行くのです。標高が100m超えでしかも坂道ですから、冬場にノーマルタイヤをはこうものなら「白鳥の湖」を自作自演するという悲惨な結末になります。

先日に仙台に行った時は広瀬通り一番町のバス停を一時使用停止にする、交通規制がしかれていた中で地元民には有名な「すずめ踊り」を宿泊先のホテルの目の前でみてきました。

他のリニア地下鉄の路線をみてみると、地上区間を走る区間は私が知る限りないのに、さきごろ開業した杜の都・仙台の地下鉄東西線に存在とは、仙台を訪ねる機会があれば、東西線に乗ってみたいものです。

因みに私は仙台へは旅行と、仕事での出張で行ったことがあるものの、それ故に土地カンもあるのでまた訪ねて、色々とデジカメにて記録したいと考えてます。

以上をもちまして、私はこの辺にて失礼します。

コメントありがとうございます。

リニア式の地上区間は横浜市交通局のグリーンライナーでもありますよ(センター北~センター南)。

確かに北神急行の谷上、そういうイメージありますね・・・。

コメントありがとうございます。

仙台駅から八木山動物公園まで坂道を登って行くんですね・・・。バスはあまり乗った事が無いので、坂道とはビックリしたものです。あれだけ坂道が続くとなると、冬季が心配ですね・・・。

コメントありがとうございます。

リニア式の地上区間は横浜市交通局のグリーンライナーでもあります。あそこはずーっと高架の上ですが、リニア式といえば全区間地下ということもあり、意外と新鮮に感じますね。