糸井重里

ほぼ日刊イトイ新聞

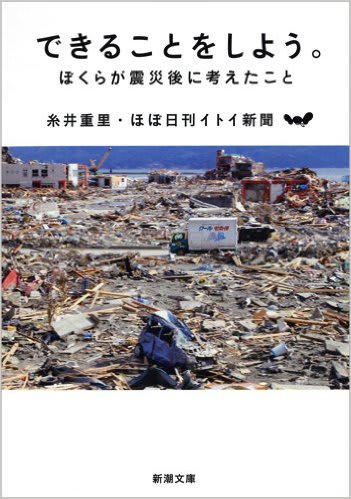

『できることをしよう。

ぼくらが震災後に考えたこと』★★★+

今朝NHKでの番組で糸井さんの気仙沼事務所が出てて、

!!!

そう この本を読むのを失念していた。。

早速読む2

震災本でもやわらかい文体に糸井さんらしさが出てるね。

その番組には箭内さんも出ていた。

深夜には鶴瓶と寛平ちゃんが新地町に来てて、ホントNHKだけだわ 311特番組んでるのって。

これが現実よね。

---

この本のなかにいるのは、あなたかもしれない。

糸井 「自分が元気じゃないと他人を元気づけられない」

糸井 気仙沼っていうのは、すごく革新的ですよね。ぼくらもいま、やりとりをしている気仙沼の人が多いんですが、「無から有を生じせしめる」みたいな、気迫があるんですよ、みなさんに。

糸井 プロフェッショナルに何かをやり続ければ、「体がその形になってくんだ」という言い方をぼくはよくするんです。つまり、そういうことですよね。

まるでシナプスのように。

糸井 うちの会社に社訓はないんですけど、「ぼくらの仕事は、あたためることだ」っていう言い方をよくするんです。

糸井 ぼくは脳のシナプスが活動している様子を顕微鏡で見せてもらったことがあるんですけど、シナプスはでたらめに手を伸ばすんです。互いにでたらめなんだけど、くっつくように動いてる。あてがないのに探り出すんですよ。あれには感動しました。

「構造構成主義」

糸井 暗闇で「光」を見つけたときに「明るくなった」って言う人と「眩しい」って言う人と、両方いるでしょう?あらゆる場面でネガティブに形容する人はいるんですが、ポジティブに考えたほうが、緊急時の生存率は、あがると思うんです。

西條 ぼくらは「人が人を支援する」という考えかたを基本にしています。人間は「忘れてしまう動物」ですけれど、人と人との間に縁が生まれればそれが絆となって、「忘れる」ことには、ならない。

西條 実現可能性のないものは「方法」として意味がありませんから。目的を達成する手段が「方法」ですから、目標を達成できなかったら、どんなにきれいでも、それは、まったく意味をなさないんです。

西條 そもそも「エネルギー」とは。「原動力」のことですから、モノである必要も、お金である必要も、じつは、ないんですよね。被災地を何とかしたいという思いこそが、とても重要だと思います。

糸井 その思いは、冷ましちゃいけないね。

「ふんばろう」

被災者が生活者に戻るとき。

「五%は仕方ない」

和枝 気仙沼の沖には世界三大漁場のひとつ、三陸漁場がありましてね。

ほぼ日 え、三陸海岸って「世界の三大漁場」なんですか、知りませんでした。ちなみに、他のふたつは?

和枝 アメリカの東海岸と、ノルウェーのほうみたいですけど。

純夫 カツオ船なんか、気仙沼の船というのは一艘しかないんです。もう、百何艘とあるなかで、一艘だけ。

ほぼ日 じゃあ、九九%以上が他県船。

和枝 はい。そういう意味では、気仙沼って他県船で成り立ってきた町なんです。私たち廻船問屋というのは、そうした他県からの船のお世話をする仕事です。正式には船主代行業というんですけど。

聞けば、気仙沼の漁師さんの世界って「親分!」とか、「姉さん」とか、「うちの若けぇ衆が・・・・・・」とかとか、威勢のいい声の飛び交うまるで仁侠映画のような世界なんだとか。

河野 陸前高田は文字通り「壊滅」しました。そういう表現をされているがために、ご支援いただいている部分は、少なからずあると思っていますし。

糸井 なるほど、なるほど。

河野 その意味でいうと「すべてが、きれいに残ってる」のに何もできない、福島のつらさ。

糸井 はい。

河野 あれは、つらいと思います。

糸井 ぼくも、知らないうちに原発がらみの本がどんどん溜まってきました。テレビの録画も、原発関連の番組ばかりで。

河野 そうですか。

糸井 やはり「知っておかなきゃ」と思うと、そうなっちゃうんです。

『マグニチュード7クラスの直下型地震が東京で発生する確立は三十年以内で約七〇%――』

◆災害に備えてお風呂の水を溜めておくことは重要。

これはうちの母がしつこいぐらい言っていたこと。

なにか力になりたいと思うけれど、

なにができるか、よくわからない。

福島をめぐる状況は、複雑です。

「ぼくは、ふだんから、人生に起こることはぜんぶ意味がある。それは必然的なことなんだって言ってます。」

自分の家に入れない人たちがいる。さまざまなものが、いまも置き去りになっている。荷物を段ボールにきちんと詰めて引っ越したわけではない。それらは、ぜんぶ、そのまんまになっている。

そう、この震災のもっとも哀しい側面のひとつは、人々が、きちんと別れも告げずに離ればなれになったことじゃないだろうか。友だちや、家や、風景や、思い出と。

全国四十七都道府県のうち、福島県の面積は北海道と岩手県に続く三番目の広さで、だいたい東京の六倍くらいある。東西にも、南北にも、たっぷり距離がある。

糸井重里ががつてこんなことを言っていた。

「人が人とお別れするときには儀式が必要なんだ。お葬式という『区切り』があるからこそ、人はつぎの日からきちんと生活ができる」

ものごとには、近づいたぶんだけ、なにか見てくるものがある。

福島をめぐるこの取材は、さまざまな「簡単にはいえないこと」に出会い続ける日々だった。いちいち判断を迫られたわけではないものの、どうするのがいいだろうかと折に触れ、考えさせられてばかりだった。

誰もいない街に、蔦は這い、葉は茂る。まるで人がいなくなったことでできた街の隙間を埋めようとしているかのようだ。

「たのしい」がコアにないものは、たいてい、弱いか、続かないか、どちらかだ。

糸井 「茫然とできるっていうことは、自分がやらなくても、代わりに誰かが何かをやってくれると思ってるからなんですよね。

糸井 熱量を上げると、後で下がるんですよね。人間だから、くたびれるんです。

東京は「元気」です。

糸井 ぼくらのような人のできることは、「忘れないこと」だけなんだけど、これは実はかなり大きなことなんです。

「忘れないってことと、来てくれるっていうことはイコールなんですよ。だから何でも嬉しいです」って。

糸井 被災地っていうのは生きている人と死んでいる人の場所で、道は死者の側からありますよということを、現地の人が教えてくれたんです。

視線があるから、助かる

「全部が偶然です」

勉強することがたくさんある。

http://www.1101.com/books/dekirukoto/