21日  4:45ホテル発、

4:45ホテル発、 タクシーで経ヶ岳仲仙寺登山口へ。

タクシーで経ヶ岳仲仙寺登山口へ。

夜半に降った雨は上がり、北風が 冷たい。

冷たい。

5:00  ヘッドランプを付けて登山口を

ヘッドランプを付けて登山口を

発つ

発つ

夜が明け 陽もさしています。

陽もさしています。

6:30 四合目、 表示は充実しています

表示は充実しています

(大泉所ダム登山口からの道と合流 )

)

7:10 五合目 カラマツ林”パ🍞ン”を食べます。

ブナも 紅葉

紅葉

7:40 六合目通過、昨日の南木曽岳と違い、ダラダラと登ります。

下手な 坊さんがあげる「お経」のように

坊さんがあげる「お経」のように ・

・ ・

・ ・

・

ツルリンドウ イチヤクソウも多かった

8:05 七合目、サルオガセが目立ちます

眺望(南アルプスあたり)

灌木も紅葉

8:55 八合目

南箕輪村中学生による経ヶ岳 競歩大会コースの記念碑

競歩大会コースの記念碑

笹原を行くと

想定外 の「霧氷」でした、昨日降った雨が

の「霧氷」でした、昨日降った雨が 北風で氷結したようです。

北風で氷結したようです。

シラビソ

シラビソ

霧氷:樹木の表面に水蒸気や水滴が凍結してできる白色・不透明の氷層。

樹氷・樹霜・租氷などがある。【広辞苑】

9:25 九合目、地蔵さんが

サルオガセ

サルオガセ もこの通り

もこの通り

ブナも薄化粧

10:00 経ケ岳:2296m

長野県辰野町、木曽山脈最北端に位置し、山頂の石塔・石仏がある。

北面は原生林で、ダケカンバ、シラビソなどに覆われる。

東面の箕輪の人たちは、夕日がこの山の陰になると急速に日が暮れ、遊んでいる子供たちを

惑わすことから「小僧泣かせの山」と呼んでいる。

山名の由来は、山中にある一本の霊木が山を守り万民に利益を施していた。

この木で観音像をつくり、残りに法華経を書いて山に納めたところ、

たちまち玉水が湧いたという話がある。

菩薩像

伊那と木曽を結ぶ権兵衛峠への道、10:15 往路下山

空は晴れ、 眺望も出てきた

眺望も出てきた

木曽谷(北側)シラビソとカラマツ

木曽谷(北側)シラビソとカラマツ

奥は黒沢山

伊那谷、奥は南アルプス

ドン

ドン ドン降ります

ドン降ります

ササユリ実(長野県絶滅危惧種)

北アルプス笠ヶ岳、笠新道の下りで見たことがある

:7月

:7月

ササユリは関西諸州の山地に多く野生しているが、関東地方には絶えてない。

茎は九〇~一二〇cmに成長して立ち、なんとなく上品な色を呈し、花も淡紅色で

すこぶる優雅である。 【植物知識:牧野富太郎より】

オヤマボクチ

スズカアザミ

カエデ

経ヶ岳🍄組合の皆さん

仲仙寺カエデの紅葉

冬の経ヶ岳 左)山頂 右)九合目 @八合目より

*

行程:累積標高差1635m/15.2km/8時間

5:00 仲仙寺登山口 ⇒6:30 四合目 ⇒7:10 五合目 ⇒7:40 六合目

⇒8:05 七合目(眺望あり、サルオガセ、ヒメサユリ)⇒8:55 八合目(霧氷)

⇒9:25 九合目 ⇒10:00・15 経ヶ岳 ⇒(往路下山)14:00 登山口

日本二百名山 47 経ヶ岳完登

道祖神」が多い街です。

道祖神」が多い街です。

「大王わさび農場」へ寄り道

「大王わさび農場」へ寄り道

ワイン、オードブル、ビーフシチュー、タラのムニエル、サラダ、ケーキ

ワイン、オードブル、ビーフシチュー、タラのムニエル、サラダ、ケーキ

朝食弁当を食べて

朝食弁当を食べて

急登・・

急登・・ 急登・・岩場のトラバース・・急登の連続です

急登・・岩場のトラバース・・急登の連続です

紅葉

紅葉

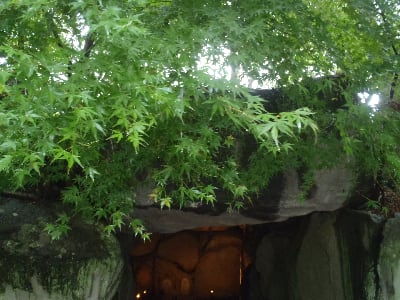

かぶり岩

かぶり岩

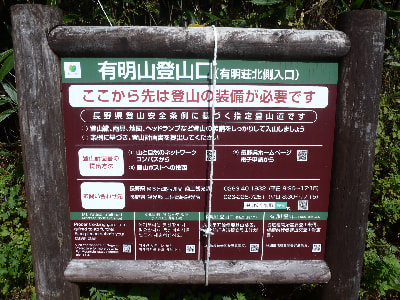

有明山北岳

有明山北岳

厳しい登山道です。

厳しい登山道です。

作成と聞きました

作成と聞きました

修験道の道であったという「証」です

修験道の道であったという「証」です

奥社

奥社

昼食を食べて下山

昼食を食べて下山

紅葉は始まっていました。

紅葉は始まっていました。

重

重 々

々 々に降ります

々に降ります

森林インストラクターガイドT村さん談

森林インストラクターガイドT村さん談

本ありました(通常は

本ありました(通常は ~

~ 本)

本)

鮮やかさが見事でした

鮮やかさが見事でした

鳴が轟いていましたが雨は降らなかった。

鳴が轟いていましたが雨は降らなかった。 つのピークをトラバースなしで登ります。

つのピークをトラバースなしで登ります。

海の向こうは六百山:2450m、上高地あたりでしょうか?

海の向こうは六百山:2450m、上高地あたりでしょうか?

登りに

登りに

帝国ホテル”を

帝国ホテル”を

噴煙ではなく雲

噴煙ではなく雲

一安心

一安心

の仕業? 昨日K-2で親子熊の

の仕業? 昨日K-2で親子熊の

ボタン筍

ボタン筍 明神へ降ります

明神へ降ります

戻ってきました。

戻ってきました。 さわやか信州号」で帰途に

さわやか信州号」で帰途に :甲府盆地

:甲府盆地 上高地へ

上高地へ

蕎麦”を食べて徳本

蕎麦”を食べて徳本

河童橋は都会の喧騒です、この雲が雷

河童橋は都会の喧騒です、この雲が雷 雨を連れてきた。

雨を連れてきた。

明神館で合羽着用、

明神館で合羽着用、

主役

主役

ソバナ

ソバナ

きました沢筋を離れ上ります、

きました沢筋を離れ上ります、 小雨に

小雨に

明神岳

明神岳

徳本小屋、二度目になります

徳本小屋、二度目になります

℃、

℃、 毛布と

毛布と

雨が降っています、午後になれば雨は上がるとの予報

雨が降っています、午後になれば雨は上がるとの予報

光連山、会津

光連山、会津 駒ケ岳、燧

駒ケ岳、燧

カガミ

カガミ