10月20~21日、Ⓜaitabiで南木曽岳(三百名山)、経ヶ岳(二百名山)を

それぞれピストンしてきた。

20日:南木曽岳

7:00新宿駅西口発、空は 晴れていた。

晴れていた。

長野県南木曽町は秋雨前線が通過するので15:00~ 雨予報

雨予報

中央高速双葉SA、 晴れてます

晴れてます

駒ヶ岳SA、まだ 晴れてます

晴れてます

「木曽路はすべて山の中にある」夜明け前:島崎藤村

山深い木曽谷の鋭鋒、南木曽岳へ

12:00 南木曾キヤンプ場、林道を歩いて

モミジ

蘭(あららぎ)登山口、まだ ってきました。

ってきました。

12:45 分岐、ここから 一方通行(登山道急登のためか)

一方通行(登山道急登のためか)

沢沿いを行くと、 金太郎洞窟(花崗岩の山です)

金太郎洞窟(花崗岩の山です)

ブナの 紅葉も

紅葉も 始まってます

始まってます

13:20 高野槙の巨木帯を登ります

コウヤマキ 「木曽五木=木曽地方を代表する樹種」の一つ。

「木曽五木=木曽地方を代表する樹種」の一つ。

ヒノキ・サワラ・アスナロ・コウヤマキ・ネズコを指す。

Z世代の高野槙

Z世代の高野槙

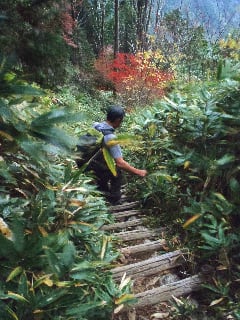

木道と木段が整備されています 13:40 木道と鎖場が並行している場所も

下界も

林床は笹原、とにかく 急

急 登

登 が続く

が続く

アシのロゼット(根生葉)

アシのロゼット(根生葉)

バイカオウレン

バイカオウレン

14:30 南木曽岳:1679m、(旧知の Mさんと)

Mさんと)

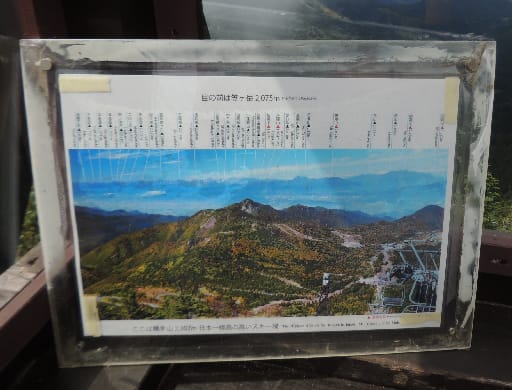

木曽郡南木曽町、中央線南木曽駅東3km。

御嶽山・駒ヶ岳とともに「木曽三岳」と呼ばれる。

信仰の山として修験者の修行場となっていた。

山頂付近は岩場で、樹齢三百年をこえる巨木が茂り、ブッポウソウ(鳥)サル、カモシカ

などが棲息する。付近には金時伝説のある巨岩がある。

眺望はない山頂、時間も 押してるので下山

押してるので下山

14:55 避難小屋先の 展

展 望

望 台、雲って眺望

台、雲って眺望 なし ↑ ↓

なし ↑ ↓

15:00 ”摩利支天”分岐

”摩利支天”この岩の上から見えるようだが

急登をひたすら気を付けて 降

降 り

り ます、

ます、 小雨も落ちてきました

小雨も落ちてきました

16:30頃には 雨、17:00

雨、17:00  暗くなった雨の降る道を無事

暗くなった雨の降る道を無事 下山

下山

一般道、高速を走って、19:00頃

一般道、高速を走って、19:00頃  「ルートイン伊那インター」着

「ルートイン伊那インター」着

夕食のカツカレーを食べて・・・

明日は  :

:

ホテル発、予報は⛅のようですが

ホテル発、予報は⛅のようですが

南木曽岳

南木曽岳

*

行程:標高差611m/5km/5時間

12:00 南木曽キヤンプ場(蘭登山口) ⇒12:45 分岐⇒13:20 高野槙巨木群

⇒14:30 山頂 ⇒14:55 避難小屋 ⇒15:10 摩利支天(展望台)

⇒16:30 分岐戻り ⇒17:00 登山口 =19:30 伊那インターホテル着

日本三百名山 38 南木曽岳完登

無料シャトルバスで約15分、「富士見パノラマリゾート」へ

無料シャトルバスで約15分、「富士見パノラマリゾート」へ 冬は

冬は スキーゲレンデ、夏もトレッキングが楽しめる

スキーゲレンデ、夏もトレッキングが楽しめる 山岳リゾート。

山岳リゾート。 マウンテンバイク”のイベントが開催されていた。

マウンテンバイク”のイベントが開催されていた。

いい

いい

周回するコース

周回するコース

ワレモコウと秋赤音

ワレモコウと秋赤音

サルオガセ

サルオガセ

)大阿原湿原へ

)大阿原湿原へ

小鹿

小鹿

鳥の鳴き声で話が

鳥の鳴き声で話が 弾んでいました

弾んでいました

合目、

合目、

ヤマネコノメソウ

ヤマネコノメソウ

ニリンソウ(一番多かった)

ニリンソウ(一番多かった)

驚いたその

驚いたその エネルギーに・・・・・。

エネルギーに・・・・・。

難所

難所

お花畑・

お花畑・

で汗を流して、東名阪を走って16:00 名古屋駅着。

で汗を流して、東名阪を走って16:00 名古屋駅着。

ネエー

ネエー

新幹線で福島駅へ、

新幹線で福島駅へ、

活火山です、噴煙が上がってます。

活火山です、噴煙が上がってます。

百足):ツツジ科

百足):ツツジ科

避難小屋」

避難小屋」

一切経山

一切経山

海は何故青いのか>

海は何故青いのか>

光

光 客?

客?

葉・魔女の瞳

葉・魔女の瞳

小休止 奥)横手山 前)鉢山

小休止 奥)横手山 前)鉢山

志賀山神社が鎮座

志賀山神社が鎮座

・ぬかるみ

・ぬかるみ ・ヌカルミ

・ヌカルミ

旧草津街道)

旧草津街道)

観

観 光

光 客は硯川~リフトを使用すれば山頂までこれます。

客は硯川~リフトを使用すれば山頂までこれます。

松ぼっくりです

松ぼっくりです

降りました。

降りました。

嶺」へ移動

嶺」へ移動

夕食です、

夕食です、 も

も 至福の

至福の