1月10~11日、一泊二日で善光寺へ行ってきた。

「

「 ばあ

ばあ ちゃんず」です

ちゃんず」です

もう20年、時間の 経

経 過があるんですね。

過があるんですね。

女子スラローム、ノルディック

女子スラローム、ノルディック 複合の

複合の 距離、アイス

距離、アイス ホッケーを観戦しました。

ホッケーを観戦しました。

アイスホッケーの迫力に 圧倒されたことを覚えています。

圧倒されたことを覚えています。

長野駅で「信州蕎麦」の 昼食です。

昼食です。

長野市内雪は まったくありませんでした。

まったくありませんでした。

(この日 低気圧の発生で日本海側は大雪でしたが)

低気圧の発生で日本海側は大雪でしたが)

信州松代ロイヤルホテルへ泊ります

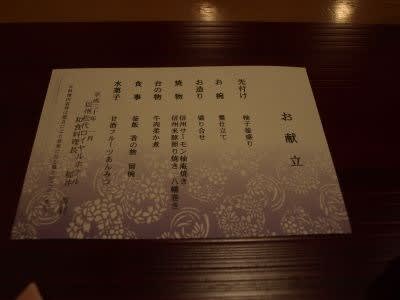

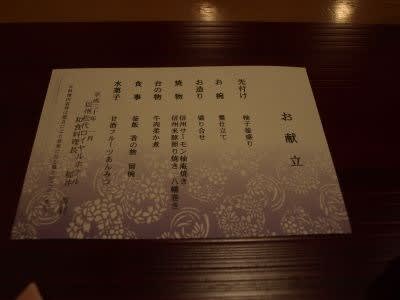

今日の夕食デザート含めて七品、「 今一つ*!?%#」

今一つ*!?%#」

「揚げ物」も「焼き物」も ないし・・・・・

ないし・・・・・

*

11日朝

部屋は12階、眺望はよかったが・・・

前夜雪がふり、うっすらと雪化粧です(手前は 上信越道)

上信越道)

真田十万石の城下町松代です

「六文銭」の陣羽織を着て 撮りました

撮りました

六文銭(六連銭・六紋連銭)は家紋としての名称で、もともとは仏教の世界で言う

六道銭のことです。六道銭は三途の川の渡し賃、つまり通行料とされており、

死者を葬る時に遺体と一緒に埋めるものです。

六道銭の六道とは、仏教において地獄(道)・餓鬼(道)・畜生(道)・修羅(道)

・人間(道)・天(道)の6つの世界(道)のこと。

晴れていますが雲が多い

シャトルバスで長野駅へ、善光寺まで 歩きます(約30分程度)

歩きます(約30分程度)

七福神へ 寄り道しました

寄り道しました

1)寿老人・・・かるかや山西光寺:長寿を象徴した神で、

老子が天に昇って仙人と鳴ったとも言われる。

長寿、 財運、子孫長久のご利益

財運、子孫長久のご利益

2)大黒天・・・大国主神社:三宝を守り、戦闘をつかさどったインドの神。

農産と福徳の神として民間信仰の対象。

農産と福徳の神として民間信仰の対象。

3)福禄寿・・・西後町秋庭神社十念寺:南極星の象徴、

福と 高禄(財運)、

高禄(財運)、 長寿の三徳をつかさどる神。

長寿の三徳をつかさどる神。

参道に設けられた「丁石」

(明治21年、善光寺本道から十八丁:約2kmの場所に長野駅が建てられた)

オリンピックメモリアルパーク

オリンピックメモリアルパーク

4)弁財天・・・(安楽山)往生院:インドの河の女神。

音楽を司り学問と妓芸の、 雄弁と

雄弁と 知恵を授ける。

知恵を授ける。

少し傾斜のついた参道、人は少なく閑散としていました

5)布 袋・・・旧御本陳藤屋:弥勒菩薩の化身ともいわれる古代中国の禅僧カイシのことで、

世俗を捨て去った姿で人々を助けます。

6)恵比寿・・・西宮神社:右手に釣竿、左手に鯛を従えたエビス様は、

商売繁盛、

商売繁盛、 五穀豊穣、

五穀豊穣、 家内安全、

家内安全、 厄除開運など広大な御神徳を称えられる神です。

厄除開運など広大な御神徳を称えられる神です。

懐かしか・・・

7)毘沙門天・・世尊院(釈迦堂):仏の世界の北方を守る守護神左手に捧げる宝塔は

仏様への帰依を、右手にかざす杖は法の守り手としての清らかな行いを表しています

(ここだけ下足可能でしたが人が多いので遠慮しました)

仁王門

仁王門

善光寺:単立宗教法人。天台宗の大勧進と浄土宗の大本願によって管理される。

本尊は阿弥陀如来像。

阿弥陀如来像と縁を結ぶことで極楽往生がが叶うとする善光寺信仰。

老若男女、すべての人々を迎えてきた、無宗派のお寺。

「遅くとも一度は詣れ善光寺」の言葉は、今もなお語り継がれている。

【広辞苑及び善光寺パンフより】

もちろん一杯 浴びてきました

浴びてきました

山門

本堂で「しっかり 気持ちをあげて」お詣りし、「

気持ちをあげて」お詣りし、「 びんずる」さんの目を撫でて

びんずる」さんの目を撫でて

「御守り」を購入し、善光寺をあとにしました。

”むじな地蔵、この奇怪な容貌は気になった

長野駅へ戻って「信州蕎麦」で 昼食、全日程を終了です。

昼食、全日程を終了です。

おばあちゃん元気に5~6kmしっかり歩いてくれました。

おばあちゃん元気に5~6kmしっかり歩いてくれました。

・・・時にはこんな絶景も・・・

・・・時にはこんな絶景も・・・

ウォッチングです。

ウォッチングです。 登山、あいにくの

登山、あいにくの 空、雪も舞う

空、雪も舞う 寒い日でした

寒い日でした

遠慮しました。

遠慮しました。 写真は昨年のものです

写真は昨年のものです )

)

古刹でした

古刹でした

兄

兄 弟の供養塔(お墓)と伝えられています

弟の供養塔(お墓)と伝えられています

歩程です

歩程です

山頂です

山頂です

吾妻神社

吾妻神社

河

河 津

津 桜

桜

移動し、「テラッセモール」で遅い昼食

移動し、「テラッセモール」で遅い昼食

とびっちょ」で

とびっちょ」で シラス丼

シラス丼

二人はシラス丼、期待を

二人はシラス丼、期待を 裏切らない

裏切らない 美味しさでした。

美味しさでした。

羅漢寺山(

羅漢寺山( 酒造りの名人の名であるという。

酒造りの名人の名であるという。

甲府駅南口バス停より)

甲府駅南口バス停より)

オベリスクも

オベリスクも

富士山が)

富士山が)

八雲神社

八雲神社

昼食

昼食

フクロウです

フクロウです

ピストンします

ピストンします

権現

権現

ステップ」

ステップ」

水晶

水晶

バス停に着きました

バス停に着きました 行程:標高差553m、約10.5km、4.5時間

行程:標高差553m、約10.5km、4.5時間

ヤバイよ、

ヤバイよ、 ヤバイよ??」

ヤバイよ??」

大日堂

大日堂

今日は柏原新道コースを経てヤビツ峠へ。

今日は柏原新道コースを経てヤビツ峠へ。

左へ

左へ

気温は8℃、上空は

気温は8℃、上空は 強風との予報、沢沿いの林道を登っていきます

強風との予報、沢沿いの林道を登っていきます

ミツマタ」です

ミツマタ」です

東屋が、一旦下ります

東屋が、一旦下ります

なし、(上は

なし、(上は

「

「 ばあ

ばあ ちゃんず」です

ちゃんず」です

経

経 距離、アイス

距離、アイス ホッケーを観戦しました。

ホッケーを観戦しました。

昼食です。

昼食です。

ないし・・・・・

ないし・・・・・

上信越道)

上信越道)

撮りました

撮りました

寄り道しました

寄り道しました

財運、子孫長久のご利益

財運、子孫長久のご利益

長寿の三徳

長寿の三徳

知恵

知恵

五穀豊穣、

五穀豊穣、

仁王門

仁王門

浴びてきました

浴びてきました

気持ちをあげて」お詣りし、「

気持ちをあげて」お詣りし、「

昼食、全日程を終了です。

昼食、全日程を終了です。

「作事平」、順調です

「作事平」、順調です

眺望です

眺望です

堀山の家

堀山の家

ドライフラワーです

ドライフラワーです

/

/ 強終わりました)

強終わりました)

分かかりました

分かかりました

大島、解りますか?

大島、解りますか?

鍋割山へ寄ります

鍋割山へ寄ります

「影」鍋割山稜 (同角ノ頭は丹沢山塊で残った未踏峰の一つ)

「影」鍋割山稜 (同角ノ頭は丹沢山塊で残った未踏峰の一つ)

へ

へ

柵(ロープで仕切り)の向うに設置されています

柵(ロープで仕切り)の向うに設置されています