8月27日(月)霞沢岳(二百名山)へ1泊2日の予定で・・・

が多いけど上高地は

が多いけど上高地は れていた。

れていた。

河童橋から

河童橋から

岳は見えていた

岳は見えていた

ノコンギク

サラシナショウマ:キンポウゲ科(晒菜升麻)

13:25  明

明 神

神

13:30 明神分岐(ここを 右折する登山者は

右折する登山者は 皆無?です)

皆無?です)

晴れてます

晴れてます

ズダヤクシュ カニコウモリ ミヤマトリカブト

地味な野草(薬草)たちです。

島々から徳本峠越えは約

kmある

kmある

桟橋も

青空です

14:05  半分

半分 歩いてきました

歩いてきました

コウシンヤマハッカ ハンゴンソウ

最後の水場(峠から汲みに来たら 結構ある)

結構ある)

明神岳

明神岳

文字通り「もうすぐ」

文字通り「もうすぐ」

15:10 徳本(とくごう)峠:Tokugo Pass

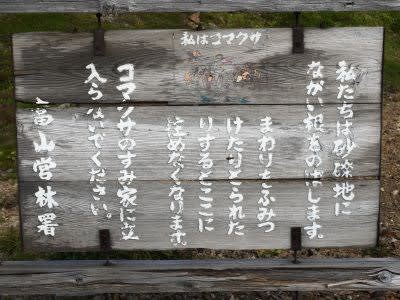

島々から上高地の白沢を越える2135mの峠をとくごう峠と呼ぶ。

島々から上高地の白沢を越える2135mの峠をとくごう峠と呼ぶ。

その由来は、白沢付近を昔は「とくご」と呼んでいたので、「とくご」を越える峠が

「とくご峠」それがいつしか徳本の字に置き換えられ、陸地測量部の地図に印刷された。

トクゴは徳合、徳郷、徳元など書かれるが、本当はどんな文字だかわからない。

【山名の不思議=谷有二】

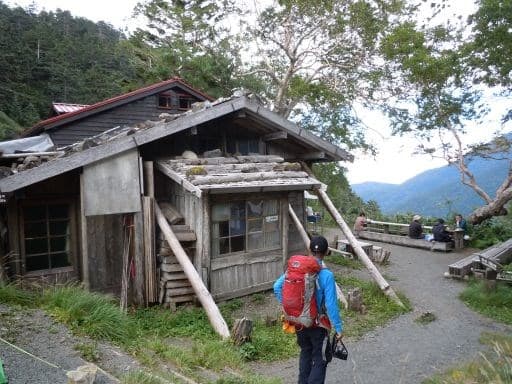

徳本峠小屋は「昔ながらの峠の小さなランプ小屋」として親しまれ、平成22年に新館が

旧館の隣に新設され、大正時代の旧館は資料館として改修維持されている。

その旧館(休憩所)は2011年に国の登録有形文化財に登録された。

部屋はゆったり、

部屋はゆったり、 荷物置き場もある。

荷物置き場もある。

美味しい夕食

*

行程:標高差633m、6.5km、2.5時間

行程:標高差633m、6.5km、2.5時間

7:15 新宿バスパ(さわやか信州号) =12:15 上高地BT (昼食)12:40

⇒13:30 明神分岐 ⇒14:05 中間点(後2km) ⇒15:10 徳本峠小屋

**

8月28日、曇り後 雨の予報

雨の予報

朝食も期待通りでした

5:50 小屋を

発つ、未明に風が吹いていた、雨が心配

発つ、未明に風が吹いていた、雨が心配

この雲です、雨は時間の問題か?急登の稜線を登る

小さな花が多い

往き (オヤマリンドウ)

往き (オヤマリンドウ)  帰り

帰り

6:45  ジャンクションピーク:2428m、

ジャンクションピーク:2428m、

東側に開けているが何も見えない 、雨もポツポツ落ちてきた

、雨もポツポツ落ちてきた

7:20 様子をみながら山裾を縫うように下ると、雨が大粒だ。

ここからかなり下る、歩を休め合羽を付けて「一考 」・・・

」・・・ 戻ることにした。

戻ることにした。

風もあり、「展望が期待の山」それも 望めないという判断だ。

望めないという判断だ。

晴れればこの眺望

樹林帯を登り返す

雨で濡れています

雨で濡れています

蝶ケ岳方向

蝶ケ岳方向

シラタマ

8:45 徳本小屋へ戻った(松本市内は明るい)

酒のツマミを食べていました

予定より約3.5時間早く上高地へ降ります

予定より約3.5時間早く上高地へ降ります

ジャンクションピーク

ジャンクションピーク

谷をぬって下りて行きます、雨が 強くなってきました

強くなってきました

オオバタケシマラン:大葉竹縞蘭

タムラソウ:薊はキク科

センジュガンビ

ササの実

沢の流れ

キツリ フネソウ:ツリフネソウ科

フネソウ:ツリフネソウ科

10:30 明神分岐へ、(本道と合流)皆

足早に歩いています

足早に歩いています

(時間つぶしに)明神大橋を渡って対岸へ

湿原の絶景を

「小梨の湯」で汗を流して、ビジターセンターのテラスで 昼

昼 食

食

「おでん」とコーヒー、15:00発のバスまで時間をつぶした。

***

行程:標高差293m、6時間、11km

行程:標高差293m、6時間、11km

5:55 徳本小屋 ⇒6:45 ジャンクション・ピーク ⇒7:20 戻り

⇒8:45 徳本小屋 ⇒10:30 明神分岐 ⇒11:50 小梨の湯

てます、八方へ下ります

てます、八方へ下ります

牛首山

牛首山

二人を抱えて、花を見ながら

二人を抱えて、花を見ながら

八方の湯へ(今日は

八方の湯へ(今日は メンテナンス日で12:00開店)

メンテナンス日で12:00開店)

本番、杓子岳~鑓ケ岳~天狗ノ頭~不帰の嶮~唐松岳へ縦走します。

本番、杓子岳~鑓ケ岳~天狗ノ頭~不帰の嶮~唐松岳へ縦走します。

が出ていました

が出ていました

お薦めします

お薦めします

登り後10分(巻道あり)

登り後10分(巻道あり)

ウルップソウ・

ウルップソウ・

定番です)

定番です)

補修待ち(2年後復帰とか)テントと売店は

補修待ち(2年後復帰とか)テントと売店は

薬師岳、

薬師岳、 立山連峰、

立山連峰、 剱岳

剱岳

天狗ノ大下り」へ

天狗ノ大下り」へ

核心部

核心部

テラスから俯瞰、(落ちたら戻れません)

テラスから俯瞰、(落ちたら戻れません)

の”北アルプスでカレーライス”(飲料水も

の”北アルプスでカレーライス”(飲料水も 有料だった)

有料だった)

夜行バスで早朝、「白馬猿倉」へ、

夜行バスで早朝、「白馬猿倉」へ、 髙い気温か?

髙い気温か?

風呂がある)分岐

風呂がある)分岐

秋を迎えていました

秋を迎えていました

大きい)キヌガサソウだよ、

大きい)キヌガサソウだよ、

トクガツ?)

トクガツ?)

宿舎が視界に入ってきた)

宿舎が視界に入ってきた)

小休止、

小休止、

ウサギキク

ウサギキク

下山路)

下山路)

「日本百高山」に

「日本百高山」に 縦

縦 足

足

記憶に残る山となった。

記憶に残る山となった。 クロユリ

クロユリ

に打たれ

に打たれ リタイアに、2度目も

リタイアに、2度目も

畳平駐車場

畳平駐車場

ガスの中、

ガスの中、 雷鳥に出会えたのが大きな収穫か?

雷鳥に出会えたのが大きな収穫か?

槍ヶ岳Ⅱ 2010,8,9 (Ⓜツアーで)、2017,9,4

槍ヶ岳Ⅱ 2010,8,9 (Ⓜツアーで)、2017,9,4

立山(大汝山) 2011,8,6 (Ⓜツアーにて)

立山(大汝山) 2011,8,6 (Ⓜツアーにて)

赤石岳

赤石岳 赤石岳

赤石岳  荒川岳

荒川岳  悪沢岳 2012,7,28 (Ⓜツアーにて)

悪沢岳 2012,7,28 (Ⓜツアーにて) と認識した縦走だった、

と認識した縦走だった、

努めた。

努めた。

『山は行ってみなければわからない』

『山は行ってみなければわからない』

田

田 紀」に出会った記憶に残る縦走となった。

紀」に出会った記憶に残る縦走となった。