九 鬼山~菊花山を歩いてきました。

鬼山~菊花山を歩いてきました。

パートナーは2年越しの念願かなった k池さんです。

k池さんです。

:富士急行

:富士急行

「富士芝桜まつり」この時期、御坂山塊へ行くには 渋滞を覚悟しなければなりません。

渋滞を覚悟しなければなりません。

:禾生駅

:禾生駅

9:15 今日の基点は「禾生(かせい)」駅です。

:山梨実験線

:山梨実験線

九鬼山は「リニア実験線」が設置されています。

2014年10月17日、東海旅客鉄道会社( JR東海)による全国新幹線鉄道整備法に基づく

JR東海)による全国新幹線鉄道整備法に基づく

工事実施計画(品川~名古屋)が認可されました。

赤石山脈(南アルプス)貫くトンネルが計画されているので、”他人事ではないですよ。

:水路

:水路

この水路をくぐって登山口へ向かいます。(左奥)

:オドリコソウ :ヒメオドリコソウ

オドリコソウとは初の

オドリコソウとは初の 遭遇でした。

遭遇でした。

:愛宕神社

:愛宕神社

9:30 愛宕神社、御存知「 」の神様です、ここが登山口です。

」の神様です、ここが登山口です。

:チゴユリ(多かった)

:イカリソウ

チゴユリ、イカリソウ、ヒトリシズカ、ハルリンドウ、十二単が迎えてくれました。

まだ 晴れています。(選挙カーの声がここまで聞こえてきました)

晴れています。(選挙カーの声がここまで聞こえてきました)

:ハルリンドウ(鮮やかな青です)

:ヒトリシズカ(杉の林床に多い) :ジュウニヒトエ

:新緑

:新緑

新緑が

新緑が まぶしい、まさに「グリーン・

まぶしい、まさに「グリーン・ シャワー」です。

シャワー」です。

:田野倉分岐

:田野倉分岐

10:10 田野倉(駅)分岐、 半分登ってきました。

半分登ってきました。

:風が

:風が

風が出てきました、(予報にあった、

風が出てきました、(予報にあった、 にわか雨が心配です)

にわか雨が心配です)

:エイザンスミレです。

山頂直下、杉の林床にはいつくばるように咲いていました。

地味が薄いせいか、小さいし細い。

:天狗岩

:天狗岩

10:35 富士山の 眺望が期待できる

眺望が期待できる 展望台があります。

展望台があります。

:雲が

:雲が

:残念

:残念

(左)御正体山の奥に富士山があるんですが・・・

:2012年3月

:2012年3月

こんな感じですが、今日は見えませんでした。

こんな感じですが、今日は見えませんでした。

:九鬼山

:九鬼山

10:55 九鬼山頂です、眺望は北側にしかありません。

雨が ポツ

ポツ ポツ落ちてきました、(予報より少し

ポツ落ちてきました、(予報より少し 早い!!)

早い!!)

:下り

:下り

山頂直下の下り、結構 厳しい尾根道でした。

厳しい尾根道でした。

:センボンヤリ :キジムシロ :ミヤマエンレイソウ

:ユリワサビ :ユキザサ :スミレ

厳しい下りが 終わり、沢沿いの傾斜地に咲いていたお花さん達です。

終わり、沢沿いの傾斜地に咲いていたお花さん達です。

小雨の中、(取り急ぎ)ここで

昼食をとりました。

昼食をとりました。

:馬立山

:馬立山

12:10 札 金峠、ここから小さなピーク

金峠、ここから小さなピーク を越えて行きます。

を越えて行きます。

12:45  立山(後ろは九鬼山です)

立山(後ろは九鬼山です)

小雨ですが降っています、南側では 雷が鳴っていました。

雷が鳴っていました。

:山桜

:山桜

:山桜でしょうか

:茸です

:茸です

松の木に直接生えていました。( あまり見ない絵です

あまり見ない絵です )

)

:沢井沢ノ頭

:沢井沢ノ頭

13:00 沢井沢ノ頭(雨は降ったりやんだり、雷は治まっていました)

ここから菊花山までは 下り、御前山分岐からは、

下り、御前山分岐からは、 初めて歩く道です。

初めて歩く道です。

急な下り、しかも ザレていて滑る、小雨の中

ザレていて滑る、小雨の中 をさして歩きました。

をさして歩きました。

:山ツツジ

:山ツツジ

菊花山鞍部から二つの ニセピークを越えて、

ニセピークを越えて、

:岩場

:岩場

岩場を越え、ヤセ尾根を 歩いて・・・。

歩いて・・・。

13:50 菊花山頂です。

:岩殿山

:岩殿山

左:扇山、右:百蔵山

左:沢井沢の頭、右奥:九鬼山 ( 縦走してきました)

縦走してきました)

:眼下

:眼下

jump !!すればもう大月駅です。

!!すればもう大月駅です。

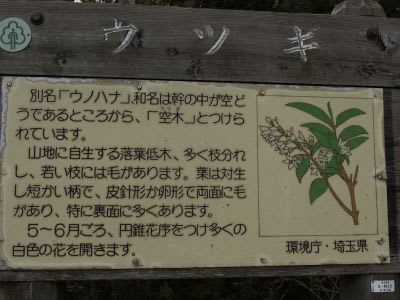

:ツクバネウツギ

:ツクバネウツギ

和名では「 衝羽根空木」と書きます。

衝羽根空木」と書きます。

:ザレの下り

:ザレの下り

この下りがスリリングだった。

足元は①ザレテいて滑る、②両方切れている、③急登” 拍子”揃っている。

拍子”揃っている。

トラロープがあるが、これに命は 託せない。

託せない。

話には いていたが、あまり

いていたが、あまり 使いたくない下山道だった。

使いたくない下山道だった。

:金毘羅神社

:金毘羅神社

下界に下りてきました。

:大月駅

:大月駅

14:30 大月駅です。

(看板が変わっています、予定より約1時間 早い歩程でした)

早い歩程でした)

*

行程:標高差528m、約9km、5時間

行程:標高差528m、約9km、5時間

9:15 禾生駅 ⇒9:30 愛宕神社 ⇒10:10 田野倉分岐 ⇒10:35 天狗岩

⇒10:55 九鬼山 ⇒11:40~11:50 展望地・昼食 ⇒12:10 札金峠

⇒12:45 馬立山 ⇒13:00 沢井沢ノ頭 ⇒13:50 菊花山 ⇒14:30 大月駅

**

twins

twins  たちです。

たちです。

です。

です。 :the鎌倉

:the鎌倉 :

: 始めてです。

始めてです。 :

: 静かな商店街です。

静かな商店街です。 :花屋さん

:花屋さん

由比ガ浜大通り(長谷小路)の交差点に置かれている六体の地蔵。

由比ガ浜大通り(長谷小路)の交差点に置かれている六体の地蔵。 刑場の跡地。 問注所での裁判の結果、有罪となった者が、

刑場の跡地。 問注所での裁判の結果、有罪となった者が、 処刑された。

処刑された。 供養のための六体の地蔵が建てられたのだという。

供養のための六体の地蔵が建てられたのだという。  :米屋

:米屋 米を挽く機械が並んでいた。

米を挽く機械が並んでいた。

:炭屋

:炭屋 :住職?

:住職? 眺望」が売りです。

眺望」が売りです。

:良縁地蔵

:良縁地蔵 って」大事ですね。

って」大事ですね。

:良縁地蔵

:良縁地蔵 :海

:海 :工事中

:工事中 工事中でした。

工事中でした。

財源」の一つです。

財源」の一つです。

:仏足

:仏足 扁平足」だったかもしれません。

扁平足」だったかもしれません。 :牡丹

:牡丹

:修学旅行

:修学旅行

らしい絵です。

らしい絵です。 :昼食

:昼食 ラーメンを食べました。

ラーメンを食べました。 :高徳院

:高徳院 不明)の鎌倉大仏、当初は木造だったとか。

不明)の鎌倉大仏、当初は木造だったとか。

:大仏隧道

:大仏隧道 入口になっています。

入口になっています。

:分岐

:分岐 :大仏切通し

:大仏切通し 「切通」とは、山や丘などを切り開いて通した道のこと。

「切通」とは、山や丘などを切り開いて通した道のこと。  :葛原岡神社

:葛原岡神社 :神様?

:神様? 昼寝」をしていました。

昼寝」をしていました。

:

: :宝の庭

:宝の庭 宝の庭」と命名された場所、ニリンソウが咲いていました。

宝の庭」と命名された場所、ニリンソウが咲いていました。

:浄智寺山門

:浄智寺山門 コーヒーを飲んで帰宅しました。

コーヒーを飲んで帰宅しました。 km、

km、 万歩、

万歩、 3.5時間の「鎌倉Walking」でした。

3.5時間の「鎌倉Walking」でした。

Tさん同行、笠山峠~堂平山~剣ヶ峰~大霧山と3つの峰を

Tさん同行、笠山峠~堂平山~剣ヶ峰~大霧山と3つの峰を 越えていきます。

越えていきます。

:今日のルート

:今日のルート 立ったままだった。

立ったままだった。 急ぎ歩き始める。

急ぎ歩き始める。

:

: :お馴染?

:お馴染? :ニリンソウ

:ニリンソウ

:笠山峠

:笠山峠 B

B B

B Qをしていました)

Qをしていました) :登山道

:登山道 :両神山

:両神山 :浅間山

:浅間山 撮った北側の眺望です。

撮った北側の眺望です。 :堂平山

:堂平山 眺望がいい。

眺望がいい。 :南側

:南側 :西側

:西側 :大霧山

:大霧山

県道に出て、ここから

県道に出て、ここから 剣ヶ峰への登りです。

剣ヶ峰への登りです。 :剣ヶ峰

:剣ヶ峰 印”です。(他に

印”です。(他に 何もない)

何もない) :白石峠

:白石峠 雪が舞ったという)

雪が舞ったという) :マジっすか?

:マジっすか? :頑張れ!!

:頑張れ!!

:下り

:下り ダウンを

ダウンを

:定峰峠

:定峰峠 茶屋がありますが、ここは

茶屋がありますが、ここは

:祠

:祠 :旧定峰峠

:旧定峰峠 :ニセピーク

:ニセピーク :官ノ倉山

:官ノ倉山 前回縦走した石尊山(左)と官ノ倉山(右)です。

前回縦走した石尊山(左)と官ノ倉山(右)です。 :

:

:大霧山

:大霧山 :武甲山

:武甲山 :縦走路

:縦走路 鈴山(679m)と

鈴山(679m)と 寄居へ下ります。

寄居へ下ります。 :粥仁田峠

:粥仁田峠 バス停へ下ります。

バス停へ下ります。 予定は二本木峠まで行き、内手バス停へ下る、時間がないので)

予定は二本木峠まで行き、内手バス停へ下る、時間がないので) :

: :大霧山

:大霧山

:

:

:橋場バス停

:橋場バス停 員」帰りの電車に遅れないか

員」帰りの電車に遅れないか

,

, 参加しました。

参加しました。 東武東上線小川町の南に横たわるなだらかな山(標高298m)

東武東上線小川町の南に横たわるなだらかな山(標高298m)

:県道

:県道 :登山口

:登山口 費やした。(標示もあるがわかりづらい)

費やした。(標示もあるがわかりづらい) :満開の桜

:満開の桜 :稲田天満宮

:稲田天満宮 上まで行ってきた。

上まで行ってきた。 :守り神?

:守り神?

:遊歩道

:遊歩道 遊

遊

:能書き

:能書き おさまりました。

おさまりました。

:霧

:霧 :山頂

:山頂 :小川町

:小川町 :青山城分岐

:青山城分岐 :

: 静寂の世界だった。

静寂の世界だった。 :

: :

: :雑木林

:雑木林 登山道を行きます。

登山道を行きます。

出会った、花です。

出会った、花です。 シュンランは最後の登りに残っていました。

シュンランは最後の登りに残っていました。 :大日山

:大日山 :QRコード

:QRコード 何に使うんでしょうか?

何に使うんでしょうか? :分岐

:分岐 :山桜

:山桜 :

:

:

:

:分岐

:分岐 2007年のものだった)

2007年のものだった) :

: 禁にしたようだ)

禁にしたようだ) :

: 柳町橋手前から「カタクリとニリンソウの里」が槻川沿いに約600m続いていた。

柳町橋手前から「カタクリとニリンソウの里」が槻川沿いに約600m続いていた。

:西光寺

:西光寺 :西光寺

:西光寺

:円通寺

:円通寺

:土肥実平

:土肥実平

:

:

:

: :

:

初夏だった。

初夏だった。 :頼朝遺跡①

:頼朝遺跡① :

:

:

: :立石

:立石 余裕があったのか?

余裕があったのか?

退屈このうえない・・・

退屈このうえない・・・ 休息を繰り返す"間歇性跛行(かんけつせいはこう)"の症状がある身にはなおさらだ。

休息を繰り返す"間歇性跛行(かんけつせいはこう)"の症状がある身にはなおさらだ。 :

: :あと少し

:あと少し

案内図だ。

案内図だ。 :

:

:

: :

: :

: :

:

寄ることに(往復40分の歩程)

寄ることに(往復40分の歩程) 敗れた頼朝が隠れたといわれる窟。

敗れた頼朝が隠れたといわれる窟。 大

大 小20体余りの石仏が天然の岩屈内に並ぶ。

小20体余りの石仏が天然の岩屈内に並ぶ。 年(1180)、源頼朝は平家討滅、源氏再興の兵を

年(1180)、源頼朝は平家討滅、源氏再興の兵を 挙げ、

挙げ、

戻る。

戻る。 :硯石

:硯石

硯石、

硯石、

:湯河原街

:湯河原街

:マスコット

:マスコット :おもてなし

:おもてなし