5月26日、5時間をかけて玉原高原尼ケ禿山を歩いてきた。

山手駅〜上越線沼田駅、関越交通バスで玉原高原へ、 5時間かかった。

5時間かかった。

関越バス利用は三度目、鹿俣山が関東百名山に制定された2021年7月、

昨年の秋には迦葉山へ、そして今回の尼ケ禿山。

バス時間を考慮し、行動時間は3.5時間急げ

10:30  センターハウス

センターハウス

ハルゼミ

ノビネチドリ:ラン科 花の形が、 千鳥が飛ぶ姿に似ている

千鳥が飛ぶ姿に似ている

尼ケ禿山(あまがはげやま)

10:55  東京大学セミナーハウス(奥の山は上州三峰山)

東京大学セミナーハウス(奥の山は上州三峰山)

カキドウシ:シソ科の唇形花

生薬としても使われる薬草。利尿、消炎薬として用いられる。

ここからブナ林の登山道へ

ブナ林を春ゼミの声を聞きながら歩く

ギンリョウソウ:イチヤクソウ科

葉緑素を持たないので光合成は不可、土の養分で成長する。

オオカメノキ:スイカズラ科 別名ムシカリ

🍄

ブナ:葉は長さ10cm、幅6cmぐらいで、際だった特徴はない。

幹はまっすぐ伸び、樹高は高いものでも30m。

幹の太さは1mを越えるものは少ない。

白っぽい灰色の、すべすべした肌をしている。

成長が早く、燃やすと火力が強いので

かっては重要な建材として、民生用、鉱物の精錬用に使われた。

【ブナをめぐる白神の木:より】

11:10 玉原越え分岐

ツクバネソウは4枚葉

エンレイソウは3枚葉

サワハコベ:ナデシコ科

11:35 迦葉山分岐 (玉原ダムへ降りて登り返す)

(玉原ダムへ降りて登り返す)

ガスが湧いて眺望は臨めない

11:40・12:00 昼食 尼ケ禿山:1446m

沼田市と水上町の境、東麓に玉原ダムがある。

こしあぶら採取の おじさんとしばし”山菜談義”

おじさんとしばし”山菜談義”

迦葉山方面

迦葉山方面

オオバユキザサ

🍄 🍄 🍄

カエデの実は「翼果」と呼ばれくるくる回って下に落ちる

12:45 東大セミナーハウスへ戻って来た

レンゲツツジ

フキノトウの実

フキノトウの実

蚊の「真昼の情事」

13:00・13:30 玉原湿原 散

散 策

策

上州武尊山西南麓の標高1,200~1,500mに広がる玉原高原。

玉原湿原では「色とりどりの高山植物が楽しめる」とあるが?????

ヤマカカシ、獲物が腹に

ヤマカカシ、獲物が腹に 休んでいました

休んでいました

サワ ウルシ:トウダイグサ科

ウルシ:トウダイグサ科

ズミ:バラ科 別名コナシ

ムラサキヤシオ

ミズバショウ:サトイモ科

花は終盤、鹿の食害で少ない、木道の下に保護されていた

ワタスゲ:風に揺れて

サワウルシとコバイケイソウ

この突起のある葉は????

13:45 センターハウスBS、キケマンが群生していた

13:55発の関越交通バスで沼田駅へ

15:00 沼田駅着、16:10発の上越線で帰途についた

「迦葉山龍華院弥勒寺」は関東三大👺天狗の御山

*

行程:標高差329m/7km/3時間

5:34 JR山手駅 === 9:20 上越線沼田駅 =10:30 玉原高原

⇒10:30 センターハウス (玉原湿原)⇒10:55 セミナーハウス

⇒11:40・12:00 尼ケ禿山・昼食 ⇒(往路下山)13:00 玉原湿原散策

⇒13:55 センターハウスBS = 16:10 沼田駅===19:50 山手駅

二ツ岳(榛名山)を伊香保

二ツ岳(榛名山)を伊香保 からピス

からピス トンしてきた。

トンしてきた。

シンボル。

シンボル。

段、標高差

段、標高差 m、約15分かかった)

m、約15分かかった)

・

・

オダマキ:園芸種

オダマキ:園芸種

縁結び・

縁結び・ 家内安全、

家内安全、 商売繁盛

商売繁盛 手広く扱っています。

手広く扱っています。

緑も見頃

緑も見頃

岳へ、木段の登り

岳へ、木段の登り

火山で雄岳と雌岳からなる双

火山で雄岳と雌岳からなる双 耳

耳

昼

昼 食

食

バネソウ:ユリ科

バネソウ:ユリ科

間に合った

間に合った

移

移 動

動 が180kmと長い、山手駅5:34発・上野東京ライン・上越線を

が180kmと長い、山手駅5:34発・上野東京ライン・上越線を ”で10:05 迦葉山BSへ

”で10:05 迦葉山BSへ

参道入口、舗装道路が並行しています

参道入口、舗装道路が並行しています

山門(道は荒れています、徒歩で登拝する人は皆

山門(道は荒れています、徒歩で登拝する人は皆 無?)

無?)

埋もれてます

埋もれてます

もう

もう

説:怪力の僧・

説:怪力の僧・ 迦葉(仏陀の十大弟子の一人)の化身である末永く寺を守ろう」

迦葉(仏陀の十大弟子の一人)の化身である末永く寺を守ろう」

天狗信仰のお寺「弥勒寺」誕生のお話でした

天狗信仰のお寺「弥勒寺」誕生のお話でした

紅葉の見頃でした

紅葉の見頃でした

和尚台

和尚台

御嶽山神社

御嶽山神社

ブッポウソー

ブッポウソー

終わりの情報から

終わりの情報から 迦葉山に変更した。

迦葉山に変更した。

葉が

葉が

笑

笑

交換”で教えてもらった。

交換”で教えてもらった。

整備されています

整備されています

上越線の車窓からはこの山が大きく見える?

上越線の車窓からはこの山が大きく見える?

凍っていた(下りはアイゼン必要)

凍っていた(下りはアイゼン必要)

停滞

停滞 少しで稜線だった。稜線まで登れば

少しで稜線だった。稜線まで登れば 稲包山も見えたが・・・・。

稲包山も見えたが・・・・。 エネルギーを補給し下山準備

エネルギーを補給し下山準備

!!!

!!!

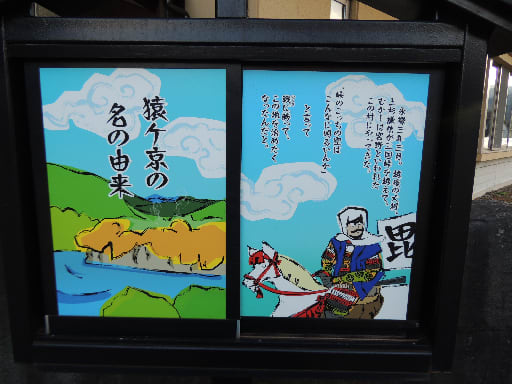

猿ヶ京温泉「

猿ヶ京温泉「 まんてん星の湯」へ

まんてん星の湯」へ

揮毫は”渋沢栄一翁”だそうです

揮毫は”渋沢栄一翁”だそうです

心境を」慰めるように

心境を」慰めるように 月が。

月が。 いくら

いくら キャッシュバックあるのか

キャッシュバックあるのか