11月23日嵩山(たけやま:群馬県)を歩いてきました。

今回のパーティーは3人、 i-

i- k

k t 隊を組織しました。

t 隊を組織しました。

嵩山(789m)を紹介します。

群馬県中之条町の低山ですが、山の大部分が岩稜で鎖場も数か所あり、

岩場歩きの練習には、最適の山。

東南面は切り立った岩肌、西北側は豊かな樹海が広がっており、

遠く白根山、四阿山、浅間山の眺望が楽しめる。

古くから、祖先の 霊を祀る山を「たけやま」といった。

霊を祀る山を「たけやま」といった。

この嵩山周辺にも縄文遺跡が多く、古代から 霊山として崇められてきた。

霊山として崇められてきた。

その”霊山”嵩山へ、信仰心・宗教心希薄な 二隊員を連れ歩いてきた。

二隊員を連れ歩いてきた。

:吾妻線

:吾妻線

6:26  湘南新宿ラインで高崎へ、吾妻線に乗換え 10:00中之条駅、ここから

湘南新宿ラインで高崎へ、吾妻線に乗換え 10:00中之条駅、ここから TAXで

TAXで

10:30 道の駅「霊山嵩山」ここが登山口になる。

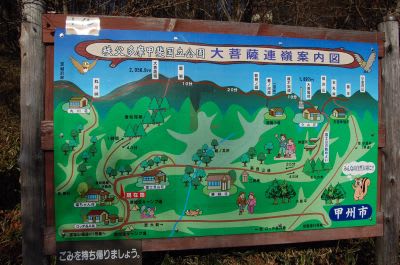

:案内図

:案内図

道の駅「霊山嵩山」裏山が嵩山になる。

道の駅「霊山嵩山」裏山が嵩山になる。

奥の檜は「親都(ちかと) 神社」の杜。

神社」の杜。

:

: autumn leaf

autumn leaf

:嵩山城址の痕跡

:嵩山城址の痕跡

霊山なので、「

霊山なので、「 ハーケン禁止」の看板、これも嵩山ならでは。

ハーケン禁止」の看板、これも嵩山ならでは。

登山口が標高550m、ここは

m、表示が

m、表示が 充実している。

充実している。

:休石

:休石

11:00  展望台を経由して「

展望台を経由して「 休石」へ

休石」へ

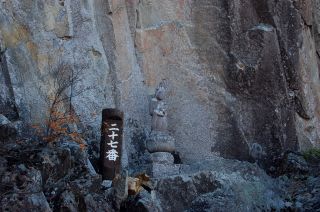

:坂東三十三観音一番

:坂東三十三観音一番

時は戦国時代、この嵩山には嵩山城があった。

時は戦国時代、この嵩山には嵩山城があった。

城主斎藤 虎丸が真田幸隆に攻められ、

虎丸が真田幸隆に攻められ、 落城。崖から飛び降り自害する者が多かった。

落城。崖から飛び降り自害する者が多かった。

後年 江戸時代に、その霊を慰めるため山中に坂東三十三観音の菩薩像が建てられたという。

江戸時代に、その霊を慰めるため山中に坂東三十三観音の菩薩像が建てられたという。

その後も西国三十三観音、秩父三十四観音も建てられて 賑やかな霊山となっている。

賑やかな霊山となっている。

いくつか紹介しよう。

:六、七番

:六、七番

:神仏混淆

:神仏混淆

:十八番

:十八番

:二十七番

:二十七番

必ず岩を バッグに・・・。

バッグに・・・。

:

: 小天狗の祠

小天狗の祠

11:10 小天狗(岩峰)から見た、浅間山と浅間隠山。

昔 天狗の住む山と言われ、西の峰を小天狗、東の峰を大天狗(嵩山)と呼んだ。

天狗の住む山と言われ、西の峰を小天狗、東の峰を大天狗(嵩山)と呼んだ。

眺望は抜群の山、天狗が棲んだ気持ちが理解できる?

眺望は抜群の山、天狗が棲んだ気持ちが理解できる?

四阿山(あずまやさん=日本百名山)

谷川連峰(雪をかぶった峰)

:不動岩

:不動岩

小天狗の先にある不動岩、ピークには不動様が祀られている。

:不動明王像

:不動明王像

:T埼隊員

:T埼隊員

不動岩を降りる 信仰心希薄なT埼隊員。

信仰心希薄なT埼隊員。

:小天狗

:小天狗

天狗の広場(小天狗と大天狗の鞍部)からの眺望図

中天狗をバイパスし、実城の平(本丸址)へ。

西国三十三観音、秩父三十四観音も建てられ安置されている。

さながら観音様の” 会合”だ、数えるとなぜか「

会合”だ、数えるとなぜか「

」体あった、よく解らない。

」体あった、よく解らない。

:K地隊員

:K地隊員

経塚から大天狗への岩場を登る。

11:54 大天狗(嵩山)山頂、 女岩が鎮座していた。

女岩が鎮座していた。

:日光白根山

:日光白根山

中央が小野子三山、左が子持山あたりか。

上信越の山々。

:経塚

:経塚

12:10~12:30 経塚に下り、

昼食

昼食

:

: 烏帽子岩

烏帽子岩

:五郎岩

:五郎岩

上に登ればなんでもない岩、下から 見ないとその価値は解らない?

見ないとその価値は解らない?

:樹海

:樹海

朱色に彩を変えた樹海

手前が烏帽子岩、その奥が大天狗で、女岩が見える(五郎岩からの 眺め)

眺め)

日差しは「

日差しは「 アーティスト」だ。

アーティスト」だ。

:一升水

:一升水

経塚に戻り、東登山道を下ると、大天狗から落ちる水「 一升水」、落石があるというので進入

一升水」、落石があるというので進入 。

。

13:10 東登山口には下らず、「胎内くぐり」への道へ向かう。

:

: 急

急 登

登

今日一番の 登り、

登り、 汗をかいた。

汗をかいた。

:胎内くぐり

:胎内くぐり

13:30 右の明るい所が「胎内」かなりせまい、よってバイパスした。

( 誰でも、生まれた年に一度通った道、もちろん記憶はないが)

誰でも、生まれた年に一度通った道、もちろん記憶はないが)

:天狗の広場

:天狗の広場

表登山道を道の駅まで下る。

14:10 無事下山、TAX を 呼んで中之条駅へ向かう。

呼んで中之条駅へ向かう。

*****

:キク :コムラサキ :ハリセンボン

:ジャノヒゲ(実) :ツツジ(!?*+) :ハバヤマボクチ

セピア色の世界がはじまっていました。

:

: アップ

アップ

中之条駅では有名なイベントらしいです。(まだ 食べられません)

食べられません)

日本百低山 48 完登 です!!!

***

行程:標高差239m、約4km、歩程約3,5時間

行程:標高差239m、約4km、歩程約3,5時間

6:26 横浜駅 (湘南新宿ライン) =8:50 高崎 =9:12 (吾妻線) ⇒10:03 中之条駅

=10:20 道の駅霊山嵩山 ⇒10:30 表登山口 ⇒11:00 休石 ⇒11:10 小天狗

⇒11:20 不動岩 ⇒11:54 大天狗 ⇒経塚 12:10~12:30 ⇒12:40 烏帽子岩

⇒12:45 五郎岩 ⇒13:00 経塚 ⇒13:30 胎内くぐり ⇒14:10 表登山口

twins

twins

立ったポーズが多くなりました。

立ったポーズが多くなりました。

:大天狗

:大天狗

家計に負担をかけないで、

家計に負担をかけないで、 山登りを継続するためです。

山登りを継続するためです。 レポートしました。

レポートしました。 :move

:move 更新しました、生涯最後の車となります。maybe!)

更新しました、生涯最後の車となります。maybe!)

:バス停

:バス停

本牧中学校の生徒です)

本牧中学校の生徒です)

突っ切り、

突っ切り、 職場へ向かいます。

職場へ向かいます。

:西洋シャクナゲ

:西洋シャクナゲ ”超遅咲き”のシャクナゲです、蕾もいくつか見られました。

”超遅咲き”のシャクナゲです、蕾もいくつか見られました。 :モチノキ

:モチノキ 何の木

何の木  気になる木

気になる木  :犬の散歩道

:犬の散歩道 桜の葉も

桜の葉も 犬の散歩道です。

犬の散歩道です。 :北東側の景色

:北東側の景色 ランドマークタワーが見えます。

ランドマークタワーが見えます。

皆既日食」を見た丘です。

皆既日食」を見た丘です。 :皇帝ダリア

:皇帝ダリア :南側の景色

:南側の景色 どっかの会社の

どっかの会社の 煙突が見えます、この奥が

煙突が見えます、この奥が 根岸湾-東京湾です。

根岸湾-東京湾です。 :西側の景色

:西側の景色 発電所です。

発電所です。 :東側の景色

:東側の景色 ベイブリッジが見えます、手前は小港団地(UR=旧都市住宅整備公団)です。

ベイブリッジが見えます、手前は小港団地(UR=旧都市住宅整備公団)です。 :寒椿

:寒椿 :タブノキ

:タブノキ 常緑樹です(紅葉しません)

常緑樹です(紅葉しません) :クスノキの実

:クスノキの実 :ドッグラン

:ドッグラン ドッグ

ドッグ :本牧地区センター

:本牧地区センター バドミントンを忘れないように”、

バドミントンを忘れないように”、 練習をしています。

練習をしています。

職場です。

職場です。 :社章

:社章 契約社員ですが、社章・名刺も

契約社員ですが、社章・名刺も

meiは唾液で食べ、

meiは唾液で食べ、 hinataは噛んでいます。

hinataは噛んでいます。 紅葉に合いまった渓谷美が楽しみなところだ。

紅葉に合いまった渓谷美が楽しみなところだ。 ガーディナー洋子、トレッキングシューズでの参加です。

ガーディナー洋子、トレッキングシューズでの参加です。 :新松田駅

:新松田駅 富士急バスで玄倉へ向かう。

富士急バスで玄倉へ向かう。 富士山が、ここ山北町は、どこからでも富士山が見えます。

富士山が、ここ山北町は、どこからでも富士山が見えます。

丹沢湖ビジターセンター有り)

丹沢湖ビジターセンター有り) :今でしょ!!

:今でしょ!!

顔を出しています。

顔を出しています。 :

: 権現山(1088m)。

権現山(1088m)。

洞丸(谷の奥)

洞丸(谷の奥) :銀杏

:銀杏 :小川沢出合

:小川沢出合 :立間大橋

:立間大橋 :路駐の車

:路駐の車 路駐している。

路駐している。 :看板

:看板 :①境隧道

:①境隧道 つもある。短いものが多いが、改修された青崩洞門は長いし、

つもある。短いものが多いが、改修された青崩洞門は長いし、

:青崩洞門

:青崩洞門

紅葉前線」確実に降りてきてますね。

紅葉前線」確実に降りてきてますね。 :

:

ダムに。

ダムに。 :名もない滝

:名もない滝 :まさに

:まさに 手掘り

手掘り

ピントは合したのに

ピントは合したのに

なかなか作れない絵ですよね。

なかなか作れない絵ですよね。

:ユーシン分岐

:ユーシン分岐 休業中なので、今日はここまで。

休業中なので、今日はここまで。 サブルートが伸びている。

サブルートが伸びている。

鹿に合わなかったが、彼らはどこかに

鹿に合わなかったが、彼らはどこかに 潜んでいる証左だ。

潜んでいる証左だ。

昼食

昼食

駐車場・・・。

駐車場・・・。

していた。

していた。

雲が出てきた、

雲が出てきた、 風も吹いている、

風も吹いている、 崩れる前兆か?

崩れる前兆か?

日没には早いが、再び権現山を。

日没には早いが、再び権現山を。

バスは15:06発、臨時が出たが、座れず、

バスは15:06発、臨時が出たが、座れず、 立ったまま新松田駅へ

立ったまま新松田駅へ 林道で迎えてくれた花たちを紹介しましょう。

林道で迎えてくれた花たちを紹介しましょう。 :ミツマタ

:ミツマタ :ユキノシタ

:ユキノシタ :

:

鈴なり」でした。

鈴なり」でした。

:玉紫陽花

:玉紫陽花 :

: 来年の準備”してまっせ”

来年の準備”してまっせ”

西条八十、作曲:

西条八十、作曲: 古賀政男

古賀政男 大ヒットする前の、

大ヒットする前の、 :

: 湯上りです

湯上りです

動くので厳密なものではありません。

動くので厳密なものではありません。 牛ノ寝通りを歩いてきました。

牛ノ寝通りを歩いてきました。

:福ちゃん荘

:福ちゃん荘 コーディネートしてきました)

コーディネートしてきました)

:

: :介山荘

:介山荘

:南アルプス

:南アルプス :熊沢山

:熊沢山

:小金沢山

:小金沢山 :石丸峠

:石丸峠 :富士山②

:富士山②

笠

笠 :

: 冬ですね)

冬ですね) :大菩薩湖

:大菩薩湖 :牛ノ寝分岐

:牛ノ寝分岐 :ガスです

:ガスです 気持ちも”ガス”が

気持ちも”ガス”が :落葉

:落葉 終わっているようだった。

終わっているようだった。 下してくる。

下してくる。 大きいこと、空気が澄んで葉が充分日光を受けられることが条件となる。

大きいこと、空気が澄んで葉が充分日光を受けられることが条件となる。 落とす。

落とす。

コン

コン

昼食

昼食

:

:

:

:

松の分木に :

松の分木に : :北側斜面

:北側斜面 :

:

:モロクボ平

:モロクボ平 :杉の植林帯

:杉の植林帯 十

十 聞こえてくる、民家が見えたら

聞こえてくる、民家が見えたら

ノウルシ

ノウルシ :小菅の湯

:小菅の湯

:

:

:

:

一昔前まではブナは、利用価値のない、役に立たない木であると言われてきた。

一昔前まではブナは、利用価値のない、役に立たない木であると言われてきた。 災いし、日本国内のブナ林は近代化の中で、次々と切られ、

災いし、日本国内のブナ林は近代化の中で、次々と切られ、 山に多く生えていることは、

山に多く生えていることは、 海に流れ、最終的に海の幸を育みます。

海に流れ、最終的に海の幸を育みます。

:不審者?

:不審者? :日輪寺

:日輪寺 昼食。

昼食。

:昼食

:昼食 :ドウダンツツジも秋化粧

:ドウダンツツジも秋化粧 :登山道

:登山道

:カシワバ

:カシワバ ハグマ

ハグマ :ノアザミ

:ノアザミ :朽ちた御地蔵様

:朽ちた御地蔵様 :八溝嶺神社

:八溝嶺神社 :石碑

:石碑 :八溝嶺神社

:八溝嶺神社 :千木

:千木 今は破風と千木とは切り離されて、ただ棟上げに取り付けた一種の

今は破風と千木とは切り離されて、ただ棟上げに取り付けた一種の 装飾。

装飾。 :ツタウルシ

:ツタウルシ :残念な写真1

:残念な写真1 ないだろう。

ないだろう。 :八溝山頂

:八溝山頂 :その2

:その2 :西側眼下

:西側眼下 :高原山(鶏頂山)

:高原山(鶏頂山) :那須連山

:那須連山 :奥久慈男体山

:奥久慈男体山

:龍毛水

:龍毛水 水戸光圀公。

水戸光圀公。 :龍毛水

:龍毛水 :樹林

:樹林 :妙見菩薩

:妙見菩薩 :岩の下に祠

:岩の下に祠 妙見菩薩」留守だった?

妙見菩薩」留守だった? :

:

:下山口

:下山口 バスで「袋田の滝」へ向かう

バスで「袋田の滝」へ向かう :滝1

:滝1 :生瀬の滝

:生瀬の滝

:滝2

:滝2 上部)

上部) :滝3

:滝3 :滝4

:滝4

大汗をかいた、八溝山より

大汗をかいた、八溝山より

おせち料理に使われる。

おせち料理に使われる。

平餅

平餅

土産品を並べてみました。

土産品を並べてみました。

:

: :

: