1月18日(土)鎌倉アルプス(大丸山・天園・大平山・天台山)を歩いてきた。

大丸山(157m)は横浜市最高峰、大平山(159m)は鎌倉市最高峰、

そして、天園(六国峠)は関東百名山になる。

:JR港南台駅

:JR港南台駅

8:45 JR港南台駅、今日はここが 起点になる、鈍色(にびいろ)空。

起点になる、鈍色(にびいろ)空。

今日の予報は、朝、 雪が降るが、午後には回復して

雪が降るが、午後には回復して 晴れとなる。

晴れとなる。

朝家を出るときは小雪が舞いはじめた、電車で磯子を過ぎる頃には やんでいた。

やんでいた。

:環状2号

:環状2号

環状2号線、9:00 港南台消防出張所の手前から山に入る。

:スズメ

:スズメ

道路に頭を垂れていた。 何があったのか、外傷は認められないが・・・。

何があったのか、外傷は認められないが・・・。

尾根道に入り、瀬上市民の森を 右に見ながら進む。

右に見ながら進む。

9:30 大丸山を経て、「鎌倉アルプス」の入口になります。

:円海山(153m)

:円海山(153m)

かっての展望台、今は閉鎖されてこの 通り。アンテナが主役になっている。

通り。アンテナが主役になっている。

:関東富士見百景

:関東富士見百景

横浜市内にも ヶ所ある「関東

ヶ所ある「関東 富士見百景」

富士見百景」

http://www.ktr.mlit.go.jp/honkyoku/kikaku/fuji100/map/kanagawa.htm

:富士山は?

:富士山は?

今日は厚い の中だった。

の中だった。

:ハイキングコース

:ハイキングコース

ほぼ平坦なハイキングコース、霜も降りていないので歩きやすい。

ハイカーよりも

ハイカーよりも トレランが多い。

トレランが多い。

:ヒメオドリコソウ : :〇〇〇の蕾

春の準備①をしています。

春の準備①をしています。

:鉄の道

:鉄の道

両側が各区の「市民の森」に指定されている。

横浜市もその管理に、 PRに、かなり

PRに、かなり 力を入れている、

力を入れている、 勉強になる。

勉強になる。

:丹沢山塊

:丹沢山塊

丹沢もすっかり 雪化粧、

雪化粧、 アイゼンなしでは登れない!(大山は雪がないようだ)

アイゼンなしでは登れない!(大山は雪がないようだ)

:台湾リス

:台湾リス

この辺りから三浦半島にかけて繁殖した「タイワンリス」行政にも 認知されたようだ。

認知されたようだ。

灌木や笹薮でガサガサ音がすれば彼らだ、顔はリスというよりも ネズミに近い。

ネズミに近い。

:奴だ。

:奴だ。

鶴岡八幡宮で見たタイワンリス、何枚か撮ったがこれが唯一の姿。

:大丸山

:大丸山

:ピークへの階段

:ピークへの階段

:山頂

:山頂

10:15 大丸山頂(157m)、 誰もいない。

誰もいない。

:八景島

:八景島

南側に眺望あり、 八景島が正面に見える。

八景島が正面に見える。

:切通し

:切通し

鎌倉市内に多い「切通し」、道にも岩が出てくる。

:鎌倉霊園

:鎌倉霊園

横浜と鎌倉の市境、 「鎌倉霊園」が広がっている。

「鎌倉霊園」が広がっている。

:こならの芽 : トースト(まさに狐色) :マルバウツギ

トースト(まさに狐色) :マルバウツギ

春の準備②

春の準備②

:六国峠

:六国峠

10:55 六国峠(峠の茶屋から大平山へは直進、天園茶屋から瑞泉寺へ下るには左)

ここで道を 間違えた、大平山で昼食をと考えていたが、左折した。

間違えた、大平山で昼食をと考えていたが、左折した。

【 教訓:記憶はあてにならない】

教訓:記憶はあてにならない】

:天園茶屋

:天園茶屋

:鎌倉市内

:鎌倉市内

天園茶屋の岩場から見た「鎌倉市内」三方が山に囲まれ「自然の要塞」といわれる。

その意味がこの ロケーションで理解できる。

ロケーションで理解できる。

:貝吹地蔵

:貝吹地蔵

天台山にある「貝吹地蔵」

:元弘三年 (1333)に新田義貞の鎌倉攻めで第十二代執権北条高時が敗れた。

:元弘三年 (1333)に新田義貞の鎌倉攻めで第十二代執権北条高時が敗れた。

東勝寺合戦で自刃した高時の首を敵に渡すまいと、家来たちが首を持って 逃げ回った。

逃げ回った。

その際、首をどこに埋めたらよいか思案していたところへ、 地蔵が法螺貝を吹きながら首を埋める場所を

地蔵が法螺貝を吹きながら首を埋める場所を

案内してくれたという 伝承がある。

伝承がある。

首を埋めたのは偏界一覧亭旧蹟裏山付近から天園へ向かう道の途中の場所であったという。

現在、その付近にある瑞泉寺裏山やぐら群の1穴は北条高時の首やぐらであるとされている。

また、貝吹地蔵の伝承は他に敗残兵に逃げ道を教えたとか、新田勢が鎌倉へ攻めてくることを

法螺貝を吹いて教えたなどがあるという。

5

5 年続いた、

年続いた、 初めての武士政権「鎌倉幕府」その終焉となったドラマの場所だった。

初めての武士政権「鎌倉幕府」その終焉となったドラマの場所だった。

:瑞泉寺降下点

:瑞泉寺降下点

11:35 視界が開け、 住宅地が見える、

住宅地が見える、 下れば瑞泉寺という場所だ。

下れば瑞泉寺という場所だ。

ここで道の間違いに 気付いた。 少し

気付いた。 少し 思案し、大平山へ

思案し、大平山へ 戻ることにした。

戻ることにした。

:横浜市内

:横浜市内

11:55 急いで戻り、大平山へ。(空は 晴れている)

晴れている)

:分岐

:分岐

大平山(159m)は北鎌倉から建長寺を経てのコースにあたる。

ゴルフ場横の広場は賑わっている、岩場にて

昼食をとった。

昼食をとった。

:ピーク

:ピーク

山頂というより、登山道脇にこの看板がある。

さて下りだ。選択肢は二つ、①再度瑞泉寺へ降りるか? ②建長寺へ降りるかだ。

②へ降りると入山料300円が必要になる、といって瑞泉寺へ降りるのもどうか?

隣りの 夫妻に「どこから登ってきたんですか」と聞くと、

夫妻に「どこから登ってきたんですか」と聞くと、 車を下に置いて登ってきたという。

車を下に置いて登ってきたという。

「鎌倉宮」駐車場だという。建長寺ではなく、③覚園寺を経て、鎌倉宮にも降りられるという。

それは、初めて歩くコース、③を選択した。(これが 大正解だった)

大正解だった)

:分岐

:分岐

12:35 建長寺分岐、ここを下った。

:

:

名もない 石仏(幾多のドラマを見たんだろうか?)

石仏(幾多のドラマを見たんだろうか?)

:最後の下り

:最後の下り

:降下点

:降下点

12:50 覚園寺・鎌倉宮 への道に出た。

:道祖神

:道祖神

道祖神、日光だけではない「見 ・言猿・聞

・言猿・聞 」が彫られている。

」が彫られている。

:こんな場所

:こんな場所

お馴染み、鎌倉の「

表示板」です。

表示板」です。

へ行けば「鎌倉宮」、

へ行けば「鎌倉宮」、 へ行けば「覚園寺」時間も早いので

へ行けば「覚園寺」時間も早いので 寄り道。

寄り道。

歓

歓 迎してくれているようです。

迎してくれているようです。

:ツバキ :ミツマタ :スイセン

:蝋梅

:蝋梅

ここの地名は「二階堂」大きな敷地の家が並ぶ。

蝋梅が咲いていた。 ” 早・

早・ はや”

はや” カメラに収めた・・・。

カメラに収めた・・・。

:覚園寺縁起

:覚園寺縁起

真言宗泉桶寺派とあるから、京都にある 紅葉の名所、泉桶寺が本山か?

紅葉の名所、泉桶寺が本山か?

:梅の木

:梅の木

蝋梅を撮り、覚園寺へ、山門の右側に白い花が、

まさか?そう梅の花がもう開いている。マジ・・・。

まさか?そう梅の花がもう開いている。マジ・・・。

覚園寺は予定のコースには入っていなかった。道を間違ったからここへ降りたのだ。

「 怪我の功名」とはこのことか?

怪我の功名」とはこのことか?

寺の境内には一本しかない梅の木、見事に開花していた。

この紅梅は鎌倉宮のもの。

:鶴岡八幡宮

:鶴岡八幡宮

13:25 「鎌倉宮」を経て、鶴岡八幡宮へ、いつ来てもこの

人出だ。

人出だ。

:大銀杏

:大銀杏

:分身

:分身

:

: サポート

サポート

大銀杏、分身も順調に育っているのか?

:神頼み

:神頼み

いくらなんでも、全部は 叶わないだろう?

叶わないだろう? 神様も正月は大変だ!!

神様も正月は大変だ!!

:建長寺山門

:建長寺山門

:天下禅林とは「人材を広く天下に育成する禅寺」との意味で、わが国最初の禅宗寺院で

:天下禅林とは「人材を広く天下に育成する禅寺」との意味で、わが国最初の禅宗寺院で

鎌倉五山第一位の建長寺を象徴する言葉だそうです。

鶴岡八幡宮~建長寺~北鎌倉駅まで歩き、13:50 北鎌倉駅着、 横須賀線で帰途に着いた。

横須賀線で帰途に着いた。

***

「鎌倉」の地名について少し 調べました。(3つピックアップしました)

調べました。(3つピックアップしました)

〇昔、鎌倉の海岸近くには蘆(あし)や蒲(がま)がたくさん生えており、蒲が生えているところだから

「かまくら」になったといわれています。

◎鎌はもともとは「かまど」のことで、倉は「谷」のことだといわれています。

鎌倉の地形は、東・西・北の三方が山で、南が海になっています。形は「かまど」のようで、

「倉」のように一方が開いているので、「鎌倉」となったといわれています。

〇アイヌ語の「カマクラン」という「山を越して行く」という意味の言葉からできたとか、

「カーマ・クラ」という「平板(へいばん)な石の山」という意味の言葉からできたとかいわれています。

*****

行程:標高差107m、約12km、約4.5時間

行程:標高差107m、約12km、約4.5時間

8:45 JR港南台駅 ⇒9:30 円海山 ⇒10:15 大丸山 ⇒10:55 大丸山

⇒10:55 六国峠 ⇒11:00 天園 ⇒11:20 貝吹地蔵 ⇒11:35 瑞泉寺手前

(戻る) ⇒11:55 天園 ⇒12:00~12:20 大平山・昼食 ⇒12:35 建長寺分岐

⇒12:55 覚園寺 ⇒13:10 鎌倉宮 ⇒13:25 鶴岡八幡宮 ⇒13:52 北鎌倉駅

twins

twins

おそろいのシャツで、何か

話しています。

話しています。

出会いは、昨年藤野駅で手に入れたパンフ <magino:やまなみ公園>

出会いは、昨年藤野駅で手に入れたパンフ <magino:やまなみ公園> 富士山が眺望できる)と書かれていた。

富士山が眺望できる)と書かれていた。 縁で今回行ってきた、メンバーはi-

縁で今回行ってきた、メンバーはi- f

f n

n kの4名、軽い里山歩き・・・。

kの4名、軽い里山歩き・・・。 :丹沢山塊

:丹沢山塊 :

: 中央線藤野駅 ⇒

中央線藤野駅 ⇒ ここへ歩いて行きます。

ここへ歩いて行きます。 :ひずれ大橋

:ひずれ大橋 :桂川

:桂川 合流します、雪の山並みは丹沢山塊

合流します、雪の山並みは丹沢山塊 :深い谷

:深い谷 深い谷

深い谷 :分岐

:分岐 温泉」、我々は517号へ、

温泉」、我々は517号へ、 大鐘バス停へ向かいます。

大鐘バス停へ向かいます。  :木工屋さん

:木工屋さん :大鐘バス停

:大鐘バス停 道祖神

道祖神

:

: :蓮乗院

:蓮乗院 鐘から「大鐘」の地名になったと伝えられる。

鐘から「大鐘」の地名になったと伝えられる。

:杉植林帯

:杉植林帯 :

: 熊か?

熊か? :大久和分岐

:大久和分岐 ゴルフ場が広がる。

ゴルフ場が広がる。 :「雷・竜・水」神たち

:「雷・竜・水」神たち

を願って建てられたか?

を願って建てられたか? :龍or蛇

:龍or蛇 雷神」「

雷神」「 竜神」「

竜神」「 水神」を守る衛兵?

水神」を守る衛兵?

山頂

山頂

藤野十五名山」は、藤野町と地元山岳団体により構成された「藤野名山選定委員会」により 選定された

藤野十五名山」は、藤野町と地元山岳団体により構成された「藤野名山選定委員会」により 選定された 代表する山と峠です。 :赤字は完登

代表する山と峠です。 :赤字は完登

:丹沢山塊

:丹沢山塊

:昼食

:昼食 隊員からいただきました。

隊員からいただきました。 :急な下り

:急な下り lucky!!

lucky!!

巻道もあったようだ。

巻道もあったようだ。 :大久和登山口

:大久和登山口 :やまなみ温泉

:やまなみ温泉 目と

目と 鼻の先でした。

鼻の先でした。

:峰山

:峰山

神奈中津久井交通バスで藤野駅へ。

神奈中津久井交通バスで藤野駅へ。

分だった。

分だった。

行程:標高差200m、約11km、歩程時間3.5時間

行程:標高差200m、約11km、歩程時間3.5時間

twins

twins

早いという話をよく

早いという話をよく 聞きます。

聞きます。 調べてみました。

調べてみました。

心の

心の 時間

時間 駆け足なのは常としても、退屈な時間まで大股である。

駆け足なのは常としても、退屈な時間まで大股である。 せいらしい。

せいらしい。 子どもには未知の行事や出来事が次々と訪れ、心の時は細かく刻まれる。

子どもには未知の行事や出来事が次々と訪れ、心の時は細かく刻まれる。 だから時間が

だから時間が 減り、加齢で代謝も

減り、加齢で代謝も 鈍り、心の時計は

鈍り、心の時計は 緩慢になる。

緩慢になる。

ジャネーの法則

ジャネーの法則 歳の人間にとって1年の長さは人生の50分の1ほどであるが、

歳の人間にとって1年の長さは人生の50分の1ほどであるが、 けっこう違います。

けっこう違います。 女の子といっしょに1時間座っていても、1分間ぐらいにしか感じられません。

女の子といっしょに1時間座っていても、1分間ぐらいにしか感じられません。  脳全体の中で多くの場所を占めるので、

脳全体の中で多くの場所を占めるので、 苦しい時間は長く、楽しい時間は短く感じられる

苦しい時間は長く、楽しい時間は短く感じられる 心配する時間は長く、夢中になる時間は短く感じられる

心配する時間は長く、夢中になる時間は短く感じられる 不幸な時間は長く、幸せな時間は短く感じられる

不幸な時間は長く、幸せな時間は短く感じられる :

: シラー

シラー

プレゼントは「おやすみ

プレゼントは「おやすみ ソックス」です。

ソックス」です。 冷えて寝付けない時があるので、買ってもらいました。

冷えて寝付けない時があるので、買ってもらいました。 「おやすみソックス」の勝負は・・・・。

「おやすみソックス」の勝負は・・・・。

twins

twins です。

です。 :JR港南台駅

:JR港南台駅 起点になる、鈍色(にびいろ)空。

起点になる、鈍色(にびいろ)空。 晴れとなる。

晴れとなる。 :環状2号

:環状2号 :スズメ

:スズメ

:円海山(153m)

:円海山(153m) 通り。

通り。 :関東富士見百景

:関東富士見百景 :富士山は?

:富士山は? の中だった。

の中だった。 :ハイキングコース

:ハイキングコース ハイカーよりも

ハイカーよりも トレランが多い。

トレランが多い。

春の準備①をしています。

春の準備①をしています。 :鉄の道

:鉄の道 力を入れている、

力を入れている、

:丹沢山塊

:丹沢山塊 アイゼンなしでは登れない!(大山は雪がないようだ)

アイゼンなしでは登れない!(大山は雪がないようだ) :台湾リス

:台湾リス 認知されたようだ。

認知されたようだ。 ネズミに近い。

ネズミに近い。 :奴だ。

:奴だ。 :大丸山

:大丸山 :ピークへの階段

:ピークへの階段 :山頂

:山頂 誰もいない。

誰もいない。 :八景島

:八景島 八景島が正面に見える。

八景島が正面に見える。 :切通し

:切通し :鎌倉霊園

:鎌倉霊園 「鎌倉霊園」が広がっている。

「鎌倉霊園」が広がっている。

春の準備②

春の準備② :六国峠

:六国峠 間違えた、大平山で昼食をと考えていたが、左折した。

間違えた、大平山で昼食をと考えていたが、左折した。 教訓:記憶はあてにならない】

教訓:記憶はあてにならない】 :天園茶屋

:天園茶屋 :鎌倉市内

:鎌倉市内 ロケーションで理解できる。

ロケーションで理解できる。 :貝吹地蔵

:貝吹地蔵 伝承がある。

伝承がある。 :瑞泉寺降下点

:瑞泉寺降下点 住宅地が見える、

住宅地が見える、 下れば瑞泉寺という場所だ。

下れば瑞泉寺という場所だ。 思案し、大平山へ

思案し、大平山へ 戻ることにした。

戻ることにした。 :横浜市内

:横浜市内 :分岐

:分岐 :ピーク

:ピーク 夫妻に「どこから登ってきたんですか」と聞くと、

夫妻に「どこから登ってきたんですか」と聞くと、 車を下に置いて登ってきたという。

車を下に置いて登ってきたという。 :分岐

:分岐 :

: 石仏(幾多のドラマを見たんだろうか?)

石仏(幾多のドラマを見たんだろうか?) :最後の下り

:最後の下り :降下点

:降下点 :道祖神

:道祖神 ・言猿・聞

・言猿・聞 :こんな場所

:こんな場所 寄り道。

寄り道。

:蝋梅

:蝋梅 はや”

はや” カメラに収めた・・・。

カメラに収めた・・・。

:覚園寺縁起

:覚園寺縁起 紅葉の名所、泉桶寺が本山か?

紅葉の名所、泉桶寺が本山か? :梅の木

:梅の木 まさか?そう梅の花がもう開いている。マジ・・・。

まさか?そう梅の花がもう開いている。マジ・・・。

:鶴岡八幡宮

:鶴岡八幡宮 :大銀杏

:大銀杏 :分身

:分身 :

: :神頼み

:神頼み :建長寺山門

:建長寺山門

寒波が到来した3連休の中日、

寒波が到来した3連休の中日、 鬼門(東北)の方向にあったため、徳川家康も

鬼門(東北)の方向にあったため、徳川家康も :JR静岡駅北口

:JR静岡駅北口 リッチな日帰り登山となった。

リッチな日帰り登山となった。

:

: 薬師岳、右が

薬師岳、右が :道祖神

:道祖神 :茶畑

:茶畑 茶畑が、静岡らしい風景だ。

茶畑が、静岡らしい風景だ。 :旧登山口

:旧登山口

:無名滝

:無名滝 :鉄橋

:鉄橋 :「丁石」

:「丁石」 夕日が素晴らしい?

夕日が素晴らしい? :険しい登山道

:険しい登山道 危険な場所もある。

危険な場所もある。 :病葉

:病葉 :肝冷やしの滝

:肝冷やしの滝 :肝冷やしの滝

:肝冷やしの滝 :文殊岳

:文殊岳 :

: 看板

看板 :穂積神社

:穂積神社 立派な神社に。

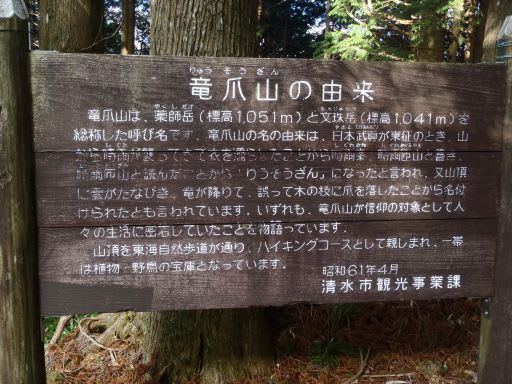

立派な神社に。 :由来

:由来 信じがたいものが多いが、竜爪山もその例外ではない。

信じがたいものが多いが、竜爪山もその例外ではない。

:

: 夫婦杉

夫婦杉 巨木が林立している。(半端な太さではない)

巨木が林立している。(半端な太さではない) 御馳走になり、バッジを購入して薬師岳へ向かう。

御馳走になり、バッジを購入して薬師岳へ向かう。

:階段

:階段

:杉林

:杉林 :稜線

:稜線 一息、稜線に出た。

一息、稜線に出た。

:-5℃

:-5℃ 心地いいぐらいだ。

心地いいぐらいだ。

:文殊菩薩

:文殊菩薩 :東側の眺望

:東側の眺望 :西側の眺望

:西側の眺望 観峰か?

観峰か? :南側の眺望

:南側の眺望 駿河湾。

駿河湾。

牛妻へ下る、ここを下る登山者は少ない。

牛妻へ下る、ここを下る登山者は少ない。

ずーっと杉の植林帯だった。

ずーっと杉の植林帯だった。

バスの終点から登るコース)

バスの終点から登るコース) :若山(884m)

:若山(884m) 返すと若山(884mピーク)、この登りは

返すと若山(884mピーク)、この登りは 想定外だっただけに

想定外だっただけに 汗をかいた。

汗をかいた。 :杉林

:杉林 蛇でもでそうな雰囲気だった。

蛇でもでそうな雰囲気だった。 :茶畑へ

:茶畑へ :遠江の山並み

:遠江の山並み :茶畑

:茶畑 手入れされ、新芽を待つ状態だった。

手入れされ、新芽を待つ状態だった。 :牛妻

:牛妻 :こんな場所

:こんな場所 南アルプスの登山基地)への道路だった。

南アルプスの登山基地)への道路だった。 :牛妻坂下バス停

:牛妻坂下バス停

ソファーがお気に入り、上手に登って、慎重に降りるようです。(

ソファーがお気に入り、上手に登って、慎重に降りるようです。( 2014年1月6日(月)裏高尾から高尾山を歩いてきました。

2014年1月6日(月)裏高尾から高尾山を歩いてきました。 キヤンセルとなった。

キヤンセルとなった。 スーパーサブ、高尾山に行ってきた。

スーパーサブ、高尾山に行ってきた。 :高尾駅

:高尾駅 めったにない”

めったにない” :

: 甲州街道(国道20号線)を西へ、西浅川を右折旧甲州街道へ。

甲州街道(国道20号線)を西へ、西浅川を右折旧甲州街道へ。

:

:

路線バスが走っている、歩くと違う

路線バスが走っている、歩くと違う :蛇滝口バス停

:蛇滝口バス停 :八王子JC

:八王子JC :登山道入口

:登山道入口 :千代田稲荷神社

:千代田稲荷神社 :裏高尾

:裏高尾 :蛇滝道場入口

:蛇滝道場入口 :蛇滝道場

:蛇滝道場 :私設

:私設 :猿のコシカケ

:猿のコシカケ :合流点

:合流点 :八王子JC

:八王子JC :センリョウ

:センリョウ :淨真門

:淨真門 :薬王院

:薬王院 :山頂

:山頂 伊豆は”ギリギリ”

伊豆は”ギリギリ”

:

: シンボル

シンボル :小仏城山

:小仏城山

:杉植林帯

:杉植林帯

:アオキ

:アオキ :まだ冬だよ!

:まだ冬だよ! :日影沢

:日影沢 駐車場。

駐車場。 :日影沢

:日影沢 :日影バス停

:日影バス停

:圏央道

:圏央道 :小仏行バス

:小仏行バス :甲州街道

:甲州街道 :駒木野庭園

:駒木野庭園 :ロウバイ

:ロウバイ

バスはみえない)

バスはみえない)