山の神参りから戻ってくれば甘酒作り。

麹菌を入れて3日間寝かした甘酒に味をつける。

下味に砂糖と酒を入れる。

生姜を入れれば出来あがるが、それは食べる直前である。

そうして始まった三献の儀式。

この日に行われる行事名は私祭と書いてオトサシと呼ぶ。

六人衆と受け当屋が決まった席に座る。

中央に立つのは二人の酒注ぎ。

それぞれに朱塗りの酒杯器をもつ。

男の神さんと女の神さんだという酒杯器。

金色で飾られた尖がりのあるのが男の神さん。

銀色で中央に寄せられているのが女の神さんだという酒杯器である。

男の神さんは右で女の神さんは左に立つ。

そこでくるりと内廻りに三回廻る。

男の神さんから酒を注がれる女の神さんの酒杯器。

始めに酒を注ぐのは長老の一老。

注ぐのは女の神さんとされる酒杯器からである。

六人衆の長老は6人居るから末席は六老となる。

酒を受けるのは白いカワラケ。

カワラケは小さな板編に載せて受ける。

三回注ぐ酒を受けて飲む。

それを済ませば二老に移る。

同じように作法をして飲む酒杯の儀式。

三老、四老、五老、六老へと移っていく儀式である。

六人衆は酒を飲み干せば懐紙でカワラケをぬぐう。

奇麗にしてから次に渡すのである。

これを三回繰り返す。

いわゆる三献の儀式で三三九度であると話した酒杯の酒は甘酒。

先ほど調理した甘酒の上澄みを掬って酒杯器に入れられたのである。

三周すれば一老に酒を注ぐ。

そのカワラケを受け当屋に渡される。

10月9日にクジを引いて決まった受け当屋。

今年はM家があたった。

かつては当屋の長男が受けていたという。

三献の酒は受け当屋も飲む。

それを受けて一老がもう一杯飲む。

当屋受けの儀式はこうして終えたが作法はさらに続く。

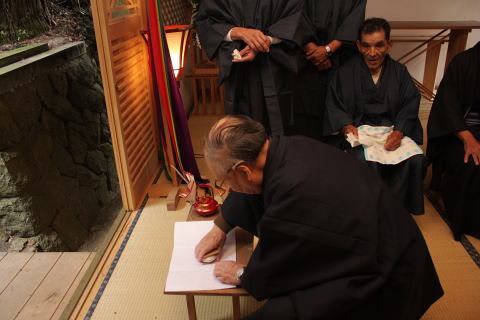

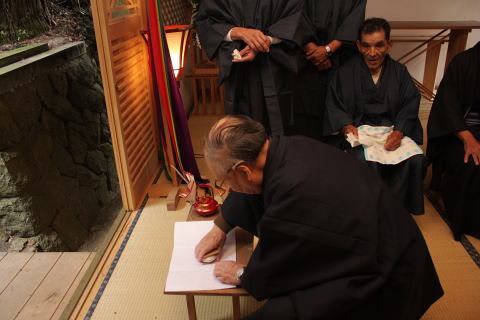

中央に座った一老は懐紙を広げた。

そこに置いたカワラケは2枚。

内側を重ねた二枚である。

それには両側から木の台も添えられた。

丁寧に懐紙に包まれた二枚のカワラケは受け当屋の袖に入れた。

こうして神さんを受けた当屋は神社を後にして家路につく。

サカキの葉を口に銜えて向う当屋の家。

ここにも庚申トアゲの塔婆を玄関飾っている。

家の守り神なのであろう杉の塔婆には平成10年とあった。

授かった神さんは神棚に供える。

灯明に火を灯して神迎えを終えた。

一言も口をあけることなく済ませた当屋受けの作法。

これもまさに神事であろう北白木の「オトサシ」。

「私祭」の漢字が充てられているが読みは判らない。

もしかとすればだが、「私祭」は「渡し祭」ではなかろうか。

旧当屋から受け継いだ新当屋。

いわゆる当屋渡しの作法であった三献の儀式。

「オトサシ」の名は「お当屋渡し」が訛って「オトヤワタシ」。

さらに短くなって「オトヤワシ」。

それがいつしか「オトサシ」になったのではないだろうか。

「オトサシ」は「オトヤワタシ」と仮定して推定したがどうだろうか。

社務所では三献の儀を終えた六人衆たちが参籠している。

神さんに供えたメザシは当番の人がコンロで焼く。

それを肴にして甘酒を飲む場。

甘酒は当屋家で作られた。

8日の晩に麹を入れて3日間も寝かせた甘酒である。

茶碗にショウガを盛って神さんに供えていたという。

メザシを肴に当番の人も交えた歓談の時を過ごす。

(H24.11.10 EOS40D撮影)

麹菌を入れて3日間寝かした甘酒に味をつける。

下味に砂糖と酒を入れる。

生姜を入れれば出来あがるが、それは食べる直前である。

そうして始まった三献の儀式。

この日に行われる行事名は私祭と書いてオトサシと呼ぶ。

六人衆と受け当屋が決まった席に座る。

中央に立つのは二人の酒注ぎ。

それぞれに朱塗りの酒杯器をもつ。

男の神さんと女の神さんだという酒杯器。

金色で飾られた尖がりのあるのが男の神さん。

銀色で中央に寄せられているのが女の神さんだという酒杯器である。

男の神さんは右で女の神さんは左に立つ。

そこでくるりと内廻りに三回廻る。

男の神さんから酒を注がれる女の神さんの酒杯器。

始めに酒を注ぐのは長老の一老。

注ぐのは女の神さんとされる酒杯器からである。

六人衆の長老は6人居るから末席は六老となる。

酒を受けるのは白いカワラケ。

カワラケは小さな板編に載せて受ける。

三回注ぐ酒を受けて飲む。

それを済ませば二老に移る。

同じように作法をして飲む酒杯の儀式。

三老、四老、五老、六老へと移っていく儀式である。

六人衆は酒を飲み干せば懐紙でカワラケをぬぐう。

奇麗にしてから次に渡すのである。

これを三回繰り返す。

いわゆる三献の儀式で三三九度であると話した酒杯の酒は甘酒。

先ほど調理した甘酒の上澄みを掬って酒杯器に入れられたのである。

三周すれば一老に酒を注ぐ。

そのカワラケを受け当屋に渡される。

10月9日にクジを引いて決まった受け当屋。

今年はM家があたった。

かつては当屋の長男が受けていたという。

三献の酒は受け当屋も飲む。

それを受けて一老がもう一杯飲む。

当屋受けの儀式はこうして終えたが作法はさらに続く。

中央に座った一老は懐紙を広げた。

そこに置いたカワラケは2枚。

内側を重ねた二枚である。

それには両側から木の台も添えられた。

丁寧に懐紙に包まれた二枚のカワラケは受け当屋の袖に入れた。

こうして神さんを受けた当屋は神社を後にして家路につく。

サカキの葉を口に銜えて向う当屋の家。

ここにも庚申トアゲの塔婆を玄関飾っている。

家の守り神なのであろう杉の塔婆には平成10年とあった。

授かった神さんは神棚に供える。

灯明に火を灯して神迎えを終えた。

一言も口をあけることなく済ませた当屋受けの作法。

これもまさに神事であろう北白木の「オトサシ」。

「私祭」の漢字が充てられているが読みは判らない。

もしかとすればだが、「私祭」は「渡し祭」ではなかろうか。

旧当屋から受け継いだ新当屋。

いわゆる当屋渡しの作法であった三献の儀式。

「オトサシ」の名は「お当屋渡し」が訛って「オトヤワタシ」。

さらに短くなって「オトヤワシ」。

それがいつしか「オトサシ」になったのではないだろうか。

「オトサシ」は「オトヤワタシ」と仮定して推定したがどうだろうか。

社務所では三献の儀を終えた六人衆たちが参籠している。

神さんに供えたメザシは当番の人がコンロで焼く。

それを肴にして甘酒を飲む場。

甘酒は当屋家で作られた。

8日の晩に麹を入れて3日間も寝かせた甘酒である。

茶碗にショウガを盛って神さんに供えていたという。

メザシを肴に当番の人も交えた歓談の時を過ごす。

(H24.11.10 EOS40D撮影)