「フク」を授かったお家にお札があった。

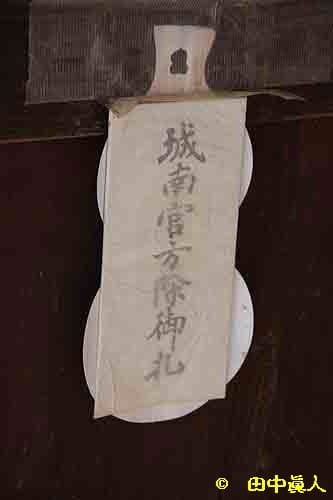

貼ってあったお札に「城南宮方除御礼」の願文がある。

調べてみれば、方違(ほうちがい)に際する災い除けのお札である。

例えば新築するときなど、その方角の地に建ててはならないという場合に、悪除けにお祓いしてくださるお札である。

我が家も新築する際は、大阪府堺市北三国ケ丘に鎮座する方違神社にお参りして祈祷して貰ったお札を我が家の裏鬼門の柱に貼っている。

それと同じようなものだと思われるお札は京都市伏見区中島鳥羽離宮町に鎮座する方除けの城南宮で授かった「ほうよけのお札」であった。

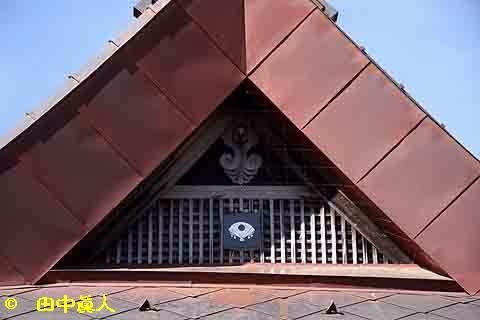

それにしても、ここ取材させてもらったお家の入母屋破風の開き扇文様も気にかかる。

懸魚(げぎょ)の下にある扇がとても素敵に見えるお家はなんとなく元庄屋宅のような気がしてならない。

民俗は景観にもある。

何年か前から「干す」をテーマに撮り続けている。

これだと思ったら撮らせてもらう「干す」は食べるものもあれば衣服に水田も・・。

いずれも燦々と輝く天の恵み。

その様相に思わずシャッターを押す。

この写真は民家を背景にタオルや衣服を干している情景である。

どちらもそうであるが暮らしの一コマ。

暮らし、営みのすべてが民俗だと思うのだ。

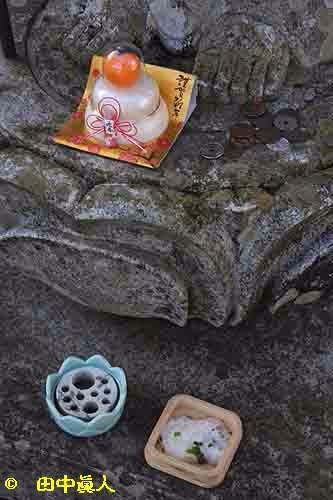

次の一枚は地蔵菩薩立像の足元に供えた正月の鏡餅。

パックに詰められた鏡餅だから日持ちする。

傍には賽銭もある。

信奉する村の人の気持ちは、この一年をお守りくださいということだろう。

さらに視線を落としたところにあったお粥。

葉っぱを添えてあることから七草粥。

そう、この日は1月7日。

家で作ったと思われる七草粥は石仏下にも供えていたこの場は臨済宗妙心寺派巨嶺山長林寺(ごれいざんちょうさんじ)である。

史料によれば毎年の1月8日は「八日薬師のトウ(塔)」の名で呼ばれる行事がある。

史料には「牛王木を作って宮座に配る、苗代に立てる」とあった。

「牛王木」とはその字からしてごーさん杖。お札はごーさんであろう。

その八日薬師のトウをされる場が長林寺とあった。

翌日の9日には新年祭参拝を兼ねた「十九日の宮のトウ(塔)」と呼ばれる行事もある。

場は高皇産霊神社および公民館のようだ。

寺、神社揃う神仏混合の行事に興味がふつふつと湧く。

いつかは取材してみたいものである。

キツネガエリの一行が立ち寄る先々にみられる民俗についつい長居をしてしまう。

先に行ってしまった一行は太鼓打ちにキツネガエリの囃子もある。

静かな村里にこだまするからどこら辺に行っているかは判断がつく。

その合間を狙って天王区の民俗あれこれを記録する。

これは鹿の糞。

山間地もそうだが村里に下りてくる獣たちに悩まされているのは農家さん。

奈良県でもそうであるが、「仕事をいっぱい作らしてくれよんや」という言葉が、大変さを訴えている。

ここ天王区は鹿だけでなくアライグマも出没する。

この日は藁で作ったキツネも出没するが、ほんまもんの獣が食べ物を育てた土地を荒らす。

精魂込めた野菜などは全滅することもある。

なんとか捕まえたいと考案されたドラムカン利用の罠も一つの民俗としてとらえるべきか、悩まされるが、暮らし、生活のすべては民俗。

これもまた、有りである。

昨年の11月には亥の子行事に同行していたから、次の家がどこになるのか、ある程度は予測できる。

しかも、風情のあるお家が多い。

狙って撮っておきたい民家がある。

ここも、あの家もと欲張りなことである。

ここのお家は亥の子のときから気になっていた。

亥の子のときには玄関状枠に見られなかった眼鏡型の注連縄がある。

それは当然であるが、その上にある藁で作った輪っかである。

亥の子のときに聞いた話しでは、それはいつの時代か覚えていないが、家の男性がお正月にかけたもので、なにかのおまじないでは、と云っていた。

あらためて聞いたその輪っか。

答えてくださった婦人は前に話してくれた人ではないようだ。

その人の話しによれば、茅の輪だという。

あるところに行って参った。

そのときに作らせてもらったという。

あるこころと云うのはどうやら岡山県の神社のようだ。

もらったのは10年前と話してくれた。

そうか、この輪っかは茅の輪であったのだ。

キツネガエリの一行の行動範囲は広い。

亥の子のときに見つけておいた祠がある。

そのときはもう暗闇になりかけ時間帯。

何を祀っているのかわからなかったから再訪である。

前回の亥の子時期と違いがある。

祠に立派な手造りの注連縄をかけていた。

長い幣を下げているから遠目であってもわかりやすい。

近くに住まいする昭和17年生まれのYさんの話しによれば、かつて庚申講があったという。

たしかにあった「南無青面金剛」の文字でわかる庚申石。

遠目ではわからなかったが、近づいてみれば注連縄に稲穂をつけた新穀もあった。

「こうしんてい こうしんてい おまいりだりや そわか」と春と秋のかのえさる(庚申)のときは講をしていたという。

ご馳走を食べていたが、茶菓子だけにした。

庚申さんの掛軸も廻していたが、お勤めができなくなったことから京都の庚申さんを祀る本山に戻したという。

(H29. 1. 7 EOS40D撮影)

貼ってあったお札に「城南宮方除御礼」の願文がある。

調べてみれば、方違(ほうちがい)に際する災い除けのお札である。

例えば新築するときなど、その方角の地に建ててはならないという場合に、悪除けにお祓いしてくださるお札である。

我が家も新築する際は、大阪府堺市北三国ケ丘に鎮座する方違神社にお参りして祈祷して貰ったお札を我が家の裏鬼門の柱に貼っている。

それと同じようなものだと思われるお札は京都市伏見区中島鳥羽離宮町に鎮座する方除けの城南宮で授かった「ほうよけのお札」であった。

それにしても、ここ取材させてもらったお家の入母屋破風の開き扇文様も気にかかる。

懸魚(げぎょ)の下にある扇がとても素敵に見えるお家はなんとなく元庄屋宅のような気がしてならない。

民俗は景観にもある。

何年か前から「干す」をテーマに撮り続けている。

これだと思ったら撮らせてもらう「干す」は食べるものもあれば衣服に水田も・・。

いずれも燦々と輝く天の恵み。

その様相に思わずシャッターを押す。

この写真は民家を背景にタオルや衣服を干している情景である。

どちらもそうであるが暮らしの一コマ。

暮らし、営みのすべてが民俗だと思うのだ。

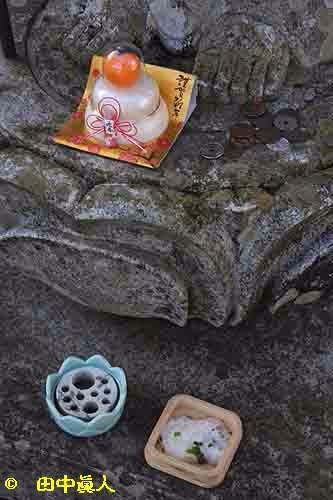

次の一枚は地蔵菩薩立像の足元に供えた正月の鏡餅。

パックに詰められた鏡餅だから日持ちする。

傍には賽銭もある。

信奉する村の人の気持ちは、この一年をお守りくださいということだろう。

さらに視線を落としたところにあったお粥。

葉っぱを添えてあることから七草粥。

そう、この日は1月7日。

家で作ったと思われる七草粥は石仏下にも供えていたこの場は臨済宗妙心寺派巨嶺山長林寺(ごれいざんちょうさんじ)である。

史料によれば毎年の1月8日は「八日薬師のトウ(塔)」の名で呼ばれる行事がある。

史料には「牛王木を作って宮座に配る、苗代に立てる」とあった。

「牛王木」とはその字からしてごーさん杖。お札はごーさんであろう。

その八日薬師のトウをされる場が長林寺とあった。

翌日の9日には新年祭参拝を兼ねた「十九日の宮のトウ(塔)」と呼ばれる行事もある。

場は高皇産霊神社および公民館のようだ。

寺、神社揃う神仏混合の行事に興味がふつふつと湧く。

いつかは取材してみたいものである。

キツネガエリの一行が立ち寄る先々にみられる民俗についつい長居をしてしまう。

先に行ってしまった一行は太鼓打ちにキツネガエリの囃子もある。

静かな村里にこだまするからどこら辺に行っているかは判断がつく。

その合間を狙って天王区の民俗あれこれを記録する。

これは鹿の糞。

山間地もそうだが村里に下りてくる獣たちに悩まされているのは農家さん。

奈良県でもそうであるが、「仕事をいっぱい作らしてくれよんや」という言葉が、大変さを訴えている。

ここ天王区は鹿だけでなくアライグマも出没する。

この日は藁で作ったキツネも出没するが、ほんまもんの獣が食べ物を育てた土地を荒らす。

精魂込めた野菜などは全滅することもある。

なんとか捕まえたいと考案されたドラムカン利用の罠も一つの民俗としてとらえるべきか、悩まされるが、暮らし、生活のすべては民俗。

これもまた、有りである。

昨年の11月には亥の子行事に同行していたから、次の家がどこになるのか、ある程度は予測できる。

しかも、風情のあるお家が多い。

狙って撮っておきたい民家がある。

ここも、あの家もと欲張りなことである。

ここのお家は亥の子のときから気になっていた。

亥の子のときには玄関状枠に見られなかった眼鏡型の注連縄がある。

それは当然であるが、その上にある藁で作った輪っかである。

亥の子のときに聞いた話しでは、それはいつの時代か覚えていないが、家の男性がお正月にかけたもので、なにかのおまじないでは、と云っていた。

あらためて聞いたその輪っか。

答えてくださった婦人は前に話してくれた人ではないようだ。

その人の話しによれば、茅の輪だという。

あるところに行って参った。

そのときに作らせてもらったという。

あるこころと云うのはどうやら岡山県の神社のようだ。

もらったのは10年前と話してくれた。

そうか、この輪っかは茅の輪であったのだ。

キツネガエリの一行の行動範囲は広い。

亥の子のときに見つけておいた祠がある。

そのときはもう暗闇になりかけ時間帯。

何を祀っているのかわからなかったから再訪である。

前回の亥の子時期と違いがある。

祠に立派な手造りの注連縄をかけていた。

長い幣を下げているから遠目であってもわかりやすい。

近くに住まいする昭和17年生まれのYさんの話しによれば、かつて庚申講があったという。

たしかにあった「南無青面金剛」の文字でわかる庚申石。

遠目ではわからなかったが、近づいてみれば注連縄に稲穂をつけた新穀もあった。

「こうしんてい こうしんてい おまいりだりや そわか」と春と秋のかのえさる(庚申)のときは講をしていたという。

ご馳走を食べていたが、茶菓子だけにした。

庚申さんの掛軸も廻していたが、お勤めができなくなったことから京都の庚申さんを祀る本山に戻したという。

(H29. 1. 7 EOS40D撮影)