先月、セビージャ・セントラル街の「エル・コルテ・イングレス」で購入した、クリストフ・ルセとレ・タラン・リリークの演奏による『Arias de zarzuela barroca』というアルバムをきのうやっと聴き、これが予想を超えた美しくきらびやかな音楽であった。ヴォーカルはマリア・バジョという人。

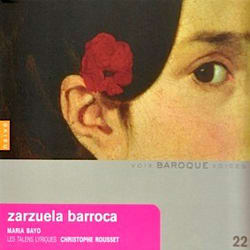

先月、セビージャ・セントラル街の「エル・コルテ・イングレス」で購入した、クリストフ・ルセとレ・タラン・リリークの演奏による『Arias de zarzuela barroca』というアルバムをきのうやっと聴き、これが予想を超えた美しくきらびやかな音楽であった。ヴォーカルはマリア・バジョという人。「zarzuela barroca(サルスエラ・バロッカ)」とは、バロック期、つまりボウルボン朝(ブルボン朝)下のスペイン帝国で流行した、詩の朗読、オペラ形式のアリアと当時の流行歌、民族舞踊がごった煮となった叙情的な上演音楽のこと。サルスエラを聴くのは初めてだが、なんともしっとりとして美しいアリアがこれでもかと襲ってくる。欲を言えば、こういうメロディ映えするアリア集ではなく、もっと上演自体の総合的再現を聴きたかった。

バロック様式は、美術・建築・音楽ともに18世紀中盤以降は長きにわたって「歪んだ真珠」と侮蔑的に呼ばれ、その厳格なる不規則性および歪んだありようが忌み嫌われてきたが、20世紀に入ってから突如として再評価されることとなった。映画ファンにはお馴染みストローブ=ユイレ『アンナ・マクダレーナ・バッハの日記』(1968)も、この点での功績をやはり過小にとらえてはなるまい。ストローブ=ユイレというパイプを通して、J.S.バッハ=レオンハルトが現代音楽と通底したと言える。

サルスエラは、膨大なバロックというジャンルの中でもとりわけ非-禁欲的な音楽かと思われる。ひょっとすると、フランスのアンサンブルの演奏ゆえに、悦楽性が強調されてしまったのかもしれず、後年のバロック・オペラより遙かにモーツァルトの近所にいる。往時は王族、諸侯から一般民衆までを熱狂させたらしいが、やがて絢爛豪華なるイタリア・オペラが輸入されると、すっかり衰退してしまったらしい。それが今日、再び甦ってきたわけだ。

「ナイーヴ・クラシック」レーベルHP

http://www.naiveclassique.com/