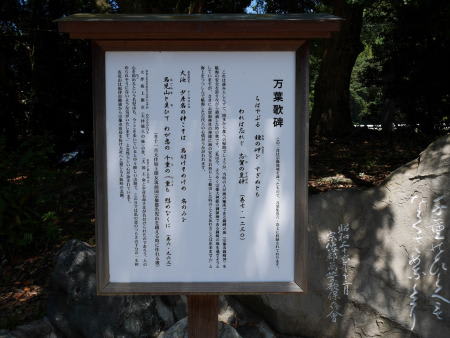

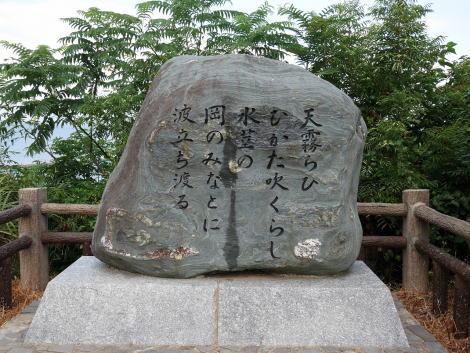

『 志賀の浦に漁する海人明け来れば

『 志賀の浦に漁する海人明け来れば

浦廻漕ぐらし楫の音聞こゆ 』

しかのうらに いざりするあま あけくれば

うらみこぐらし かじのおときこゆ

この歌は、万葉集 ( 巻十五・三六六四 ) で、

博多湾の志賀の浦で漁 ( いざり ) をする海人 ( あま ) が、

夜が明けてくると海岸沿いに舟を漕いで家に向かって急いでいるらしい、

櫓の音が聞こえるという意味である。

今の自分たちの境遇を思い、望郷の念を歌っているものである。

阿倍継麻呂 ( あべのつぐまろ ) を大使とする遣新羅使の一行が志賀島の湾奥、

太宰府の外港荒津の筑紫の館 ( 後の鴻臚館 ) に着いた時に詠まれたもので、

作者は不明で 「 詠み人知らず 」 である。

筑紫 ( つくし ) の館 ( たち ) は、外国使節や官人をもてなす施設で、

古代の迎賓館であり、後の平安時代には鴻臚館 ( こうろかん ) と呼ばれた。

遣新羅使 ( けんしらぎし ) は、七世紀から九世紀末にかけて、

日本から新羅 ( 現在の韓国南部 ) に四十数回派遣されたもので、

大阪から筑紫の館経由で、志摩、唐津、壱岐、対馬とたどるが、

志賀の海人、荒津の崎、可也山などが歌に詠まれている。

この歌碑は、志賀島潮見公園の突端にある。