石田城(福江城)は幕末期に海防強化の理由により幕府から

築城を許された城であり、

幕藩体制下最後の築城となった城である。

これは城址北西側に残る蹴出門と外堀に架かる石橋である。

石田城の完成したのが文久三年(1863)であるから

明治維新のわずか五年前のことであった。

江戸幕府治下最後に築かれた城として

北海道の松前城とともに並び称される城でもある。

石田城(福江城)は幕末期に海防強化の理由により幕府から

築城を許された城であり、

幕藩体制下最後の築城となった城である。

これは城址北西側に残る蹴出門と外堀に架かる石橋である。

石田城の完成したのが文久三年(1863)であるから

明治維新のわずか五年前のことであった。

江戸幕府治下最後に築かれた城として

北海道の松前城とともに並び称される城でもある。

城彩苑から二の丸公園へと向かう

北口通路の桜だけが少し咲いていた

二の丸公園のクスノキ

27日は天気が良かったので有給休暇を取って熊本城に行って来た。

桜の開花を期待しての遠出だったが、一部の桜が三分咲きほどで、

ほとんどが未だだった。

それに二の丸公園の駐車場は満車で城彩苑の駐車場を利用したが、

ムサシは歩いて二の丸広場まで行けたので満足そうだった。

途中で海外の観光客から「シバ、シバ」って声を掛けられた。

遠賀川を挟んだ対岸の山鹿地区

「蘆屋の渡し場跡」は芦屋橋の西詰にある跡碑で、

対岸の山鹿への渡し場のあった場所である。

橋が架けられる大正期まで渡船が走り、

地元の足となっていたようです。

「筑 前 蘆 屋 釜 鋳 造 跡」の碑

(碑 文) (旧金屋町)中ノ浜6-30

芦屋釜は遠賀川の砂鉄を使い、鎌倉時代より独特の技法にて鋳造され、

梵鐘や鰐口、香爐等と共に天下に珍重された。

大内氏滅亡後その鋳造は急に衰え、

工人も全国に四散し寛永年間には殆んど絶えた。

元金屋の地に之を建つ。

ひらた船は江戸時代から物資の輸送に使われた川船。

遠賀川の水運により筑豊各地の産物が運ばれ、

河口である芦屋は港町として重要な役割を担った。

明治・大正時代、筑豊地域は石炭産業で栄えたが、

鉄道ができる前まではひらた船は石炭輸送の主役として活躍した。

遠賀川は浅瀬が多いため、船底が平たくつくられている。

芦屋町に保管されているひらた船は大型のもので、

船頭が寝泊まりできるよう屋根がはられている。

国道495号線沿いにある墓所

解説板より

宗像市文化財第一号

史蹟 (昭和49年3月30日)

名称 平信盛笠塔婆 一基

説明

この墓碑は平信盛(清盛の孫 父は中納言知盛)と

月絵姫(大納言光盛の息女)御夫妻のもので

人皇第81代安徳天皇が寿永4年3月平氏一門の壇の浦敗戦と共に

二位の尼時子(清盛の妻)に懐かれて入水崩御せられ

平家一門もこの戦に殆ど戦死や自殺して海底に沈み滅亡したが

信盛は他日の再挙を期して深山幽谷に身をかくし、

源氏の目を避けんとして英彦山から宗像一の宮(辺津宮)孔大寺権現の社にと

共人八十五騎を従えて落ちのびた。

その後たまたま鶴山(釣山)に金砿を見出しこれの採掘に従事するとともに

井上五郎大夫と改名し安住の地と定めた。

その後更に大賀と改姓、信盛より八代目大賀惣右ヱ門の世には極めて繁栄して

千余戸を数える砿山町となり、

禁裏より永野の姓を名のるよう指示があり今日に及んでいる。

この墓所ははじめ石塔山にあったが洪水のため埋没したので

明治21年11月永野家一統が協議してコウモリ塚に移し

墓石も永年の風雨に表面の刻字も磨滅したので新しくその節刻名し

天蓋石と台石のみ800余年の寂影をとどめている。

昭和51年1月20日 宗像市教育委員会

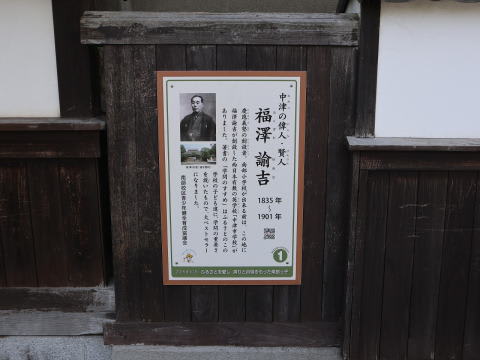

門には「中津市立南小学校」の校板が掲げられている

この生田門は、以前にも一度紹介したことがあるが、

その画像がどこを探しても無いので、

先日「魔法の樹」の帰りに再び訪れたものである。

「生田門と中津市学校」

南部小学校の校門であるこの「生田門」は、

明治時代の廃藩置県後「中津市学校」の校門としても利用されました。

もともとは、奥平中津藩家老生田家の門であり、

中津の藩政時代から現代まで、風雪に耐え抜いてきた貴重な建造物です。

南部小学校の辺りは、江戸時代には“三の丸”と呼ばれ、

藩主の一族や家老などの屋敷が建ち並んでいました。

南部小学校の敷地は、「大手屋敷」と呼ばれた家老の生田家(1800石)の屋敷と、

隣の「中の屋敷」と呼ばれた奥平図書(おくだいらずしょ)(2600石)の

屋敷があった場所の一部を含んでいます。

明治4年(1871)、福沢諭吉の建議により、

「大手屋敷」に西日本有数の英学校である中津市学校が創立されました。

「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」で有名な『学問のすゝめ』は、

この市学校を創立するときに、

中津の青少年に学問の重要性を説くために福沢諭吉によって書かれたもので、

翌年刊行され大ベストセラーになりました。

市学校の組織づくりには福沢諭吉、小幡篤次郎などがかかわり、

学校の規則はすべて慶應義塾の規則に従って定められ、

教員は主に慶應義塾の中津出身者が派遣されました。

明治6~9年には、生徒数が600名ほどにもなったと言われています。

広池千九郎の『中津歴史』に中津の西洋風の文化・

生活様式の出発点は常に市学校であったと言われます。

市学校が大きな転機を迎える契機となったのは西南戦争で、

西南戦争とその後の経済情勢は生徒数の減少をもたらしました。

また、学制の整備に伴う公立学校の充実なども加わり、

市学校は徐々に衰退し、ついに明治16年(1883)3月に閉校しました。

市学校閉校後、いろいろな学校として変遷を重ね、

明治43年(1910)4月1日、南部小学校が開校し、

以降生田門は同小学校の校門として長く利用され親しまれてきました。

もともと生田門は、現存する大手門の石垣西端から西へ約20mの位置に、

道路に沿って建てられていた。昭和47年、校舎改築の際、

道を挟んだ練心館の門として移築された。

昭和63年、老朽化のため解体された。

平成12年現在地に場所を変更し復元工事を行った。

平成13年3月完成。

生田門の現在の復元位置は、生田家「大手屋敷」の敷地から外れて、

奥平図書家「中の屋敷」の敷地内では、と考えられる。

また、塀については、古写真を参考にして復元したものである。

直方駅前に並ぶ人力車

直方市立図書館

外のガラス越しから見た人力車

和泉要助号

人力車は、明治・大正時代に人々の足として用いられ20万台以上が普及し、

文明開化の象徴とも言われており、

現在、この近くでは、門司港で観光用に活躍しています。

「無法松の一生」映画版では、三船敏郎が主人公の車夫、富島松五郎を演じているが、

その「人力車」の発明者は、筑前国鞍手郡平泉村(現在の直方市中泉)生まれの

和泉要助(1829―1900)があげられる。

和泉等は、明治3年東京府に人力車の製造及び営業の許可を願い出、日本橋で営業を始めた。

その発明者の人力車「和泉要助号」が、

直方駅裏にある「ユメニティのおがた」の「直方市立図書館」ロビーに展示されています。

鏡山の左側の森がくびれた場所が陸墓になる

河内王陵(かわちおうりょう)は、福岡県田川郡香春町にある古墳である。

通称は 「 外輪崎古墳 」 。

実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁により「 勾金(まがりかね)陵墓参考地 」

( 被葬候補者:第40代天武天皇皇孫長親王王子河内王 )として陸墓参考地に治定されている。

万葉集巻第三の417~419前文に「 河内王を豊前国鏡山(かがみのやま)に葬る時、

手持女王(たもちのおおきみ)の作る歌三首 」 とあり、

417番に「大王の親魄(にきたま)あへや

豊国の鏡山(かがみのやま)を 宮と定むる」と詠まれている。

河内王は太宰帥として九州に赴任し、この地で没したと言われる。

このため明治27年(1894)に、

天武天皇の皇子・河内王の勾金(まがりかね)陵墓参考地に治定された。

陸墓は現在はフェンスに囲まれ宮内庁が管理している。

横穴式の円墳であり、石室の一部が露出している。

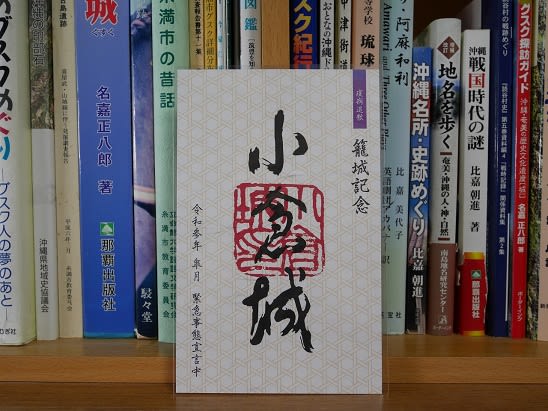

籠城記念と書かれた 「小倉城の御城印」

4日のニュースに緊急事態宣言中の期間限定の御城印が紹介されていたので、

さっそく注文したものが、9日に仕事から戻ると届いていた。

” 緊急事態宣言 ” や ” 籠城記念 ” などの文字が、

今の世相をダイレクトに表していると思う。

何年先になるのか分からないが、コロナが終息して忘れたころに

「あの年はそんな年だったな~」という想い出になるだろう。

北九州市庁舎と小倉城

この小倉城の写真は、2006年1月22日に、

小倉競馬が終った後にカメラマンやアナウンサーと一緒に飲もうと、

居酒屋での待ち合わせまで時間があったので、

時間つぶしに小倉城へ行った時に撮ったものである。

ちなみにこの日のメインレースの太宰府特別を勝ったのはピカレスクコートだった。

主郭広場にある城址碑銘

建物跡礎石群

旗立石

二の丸跡

櫓跡

櫓跡

虎口

白米流し跡

近くから見た 「 一夜城 」

裏側から見た 「 一夜城 」

益富城跡から見た大里集落

筑豊地区には戦国時代、

豊臣秀吉の九州平定ゆかりのいくつかの山城があります。

「秀吉の一夜城」として知られる嘉麻市の益富城もその一つです。

時は1587年4月、秀吉は九州征伐のため家臣、

浅野長政、加藤清正、石田三成らの諸将を従え、

三十余万の大群を率いて小倉に上陸しました。

その時の益富城には秋月種実がいましたが、

秀吉軍のあまりの勢いに恐れをなし、

一戦も交えずに古処山にある本城に逃れていました。

種実は、秀吉の軍勢がいつ攻め込んでくるのか気が気ではなかったが、

ふと向かいに見える益富城下の大隈町の方に目を向けると、

驚きの声を上げてしまいました。

眼下に広がる炎の群れは、満天の星のごとく輝き、

秀吉の軍勢で埋め尽くされたように見えました。

しかも、夜が明けると一夜にして見慣れぬ城が出来上がっていて、

そこから流され落ちる水はまるで滝のように見え、

秋月の軍勢には大きな驚きでした。

これを見た種実は「一夜にして城を築くとは、

秀吉という人は人間に非ずして鬼神なり」と戦意を喪失し、豊臣方に下りました。

眼下に広がるキラ星の如き炎は秀吉がたかせたかがり火、

突如出現した城は戸板やふすま、畳を集めて作った見せかけの城でした。

また滝のごとく流れ落ちる水は、白米を流させたものだったと言われています。

秀吉は大いに喜び、協力した大隈町民に対し愛用の陣羽織と佩刀を与え、

お墨付きをもって永年貢税を免除しました。

益富城は永享年代に大内盛見が築城したといわれています。

日田街道と長崎街道を結ぶ交通の要衝であったことから、

大内氏・大友氏などによって激しい争奪戦が繰り広げられました。

一時は毛利元就が領有し、城番として杉忠重を置いています。

また、戦国時代末期には、古処山城を本拠とする秋月氏の支城のひとつでした。

その後、「関ケ原の戦い」の功績により筑前国を与えられた黒田氏の時代には

「 筑前六端城(ちくぜんろくはじろ)」のひとつとして、

益富城は当時対立していた細川氏との国境にあることから重視され、

後藤又兵衛基次が城主をつとめています。

のちに基次が出奔したあとには母里太兵衛友信が城主となりましたが、

1615年(元和元年)に発布された一国一城令により廃城となった。

一夜城の期間だけ限定で現れる益富城

益富城跡への入り口では一夜城が迎えてくれる

城内の路標

出丸跡

砲台型になった出丸跡

別曲輪跡入り口

一段高くなった別曲輪跡

畝状竪堀跡

空堀跡

V字に彫られた空堀

益富城は永享年代に大内盛見が築城したといわれています。

日田街道と長崎街道を結ぶ交通の要衝であったことから、

大内氏・大友氏などによって激しい争奪戦が繰り広げられました。

一時は毛利元就が領有し、城番として杉忠重を置いています。

また、戦国時代末期には、古処山城を本拠とする秋月氏の支城のひとつでした。

その後、「関ケ原の戦い」の功績により筑前国を与えられた黒田氏の時代には

「 筑前六端城(ちくぜんろくはじろ)」のひとつとして、

益富城は当時対立していた細川氏との国境にあることから重視され、

後藤又兵衛基次が城主をつとめています。

のちに基次が出奔したあとには母里太兵衛友信が城主となりましたが、

1615年(元和元年)に発布された一国一城令により廃城となった。

平場になった三の丸

鬼ヶ城の説明版があり、登山口になっている 「 須佐神社 」

須佐神社の左側に「鬼ヶ城登山道」 と書かれた路標が立っている

鬼ヶ城は 「関ケ原の戦い」 の功により

豊前に入封した細川忠興の末弟である細川中務少輔孝之によって築かれた城です。

細川氏と黒田氏は移封にともない関係が悪化したため、

黒田氏が支配する筑前との交通の要衝にあたるこの地に城を築いたと思われるが、

一国一城令により廃城となった。

現在城址には石垣や土塁などの遺構をわずかに確認できる。

山麓の須佐神社に案内板が設置され、神社の横に登城口があります。

墓石には天女のような像が彫られている

細い道を上って行くと墓がある

墓の手前にある説明版

佐々木古志らう

先日、宮本武蔵ゆかりの地を紹介したが、

その宮本武蔵と巌流島で死闘を演じた佐々木小次郎。

今日は、その佐々木小次郎の祥月命日である。

阿武町大字福田下、小字を小沢津といい、その山あいを寺ヶ浴と称す。

ここには、慶長年間あるいはそれ以前から真言宗・正法寺という古寺がありました。

巌流島の決闘 ( 慶長17年 ( 1612年 ) 4月13日 ) で敗れた佐々木小次郎の妻ユキは

キリシタンの信者でした。

当時懐妊中のユキは小次郎の遺髪を抱き、

折柄厳しいキリスト教の禁令により多くの信者とともに山陰の地に安全な居所を求めました。

ユキは、この地の正法寺に身を寄せ剃髪して尼となり、

夫・小次郎の冥福を祈り菩提を弔うために墓を建て、

その墓のすぐ下のお堂というか庵で一生を終えたといわれています。

この庵は正法寺が太用寺に移った跡地に、

ユキ尼が小さい庵を建てたとも言われています。

我が子に対する因果応報の絆を断ち切るために、

小次郎の名を 「 古志らう 」 と変えて墓に記したとの言い伝えです。

小次郎の墓と並んで佐々木姓の墓が多くあり、

今も佐々木姓を名のる家が地区内に数軒有り、末裔かとも言われています。

小次郎の墓の上の段には六面石 一基があり、妻ユキが信じていたバテレン墓と思われます。

その隣りには粟屋元吉公の墓がありましたが、昭和53年に太用寺の境内に移されています。

福岡県福智町にある 「 常立寺 」

宮本武蔵が剣の道場を開いた寺の境内

小原信利と妻の常光院の墓石碑

香春岳城の戦いで戦死した小原信利の墓石碑

信利の妻の常光院の墓石碑

福智町金田にある 「 宮本武蔵の碑 」

常立寺の境内に、天正15年正月に香春岳城攻撃戦で討死した

小原上野守信利の墓があります。

墓は信利の孫である大山吉久、宮本伊織、小原玄昌、田原正久らによって、

承応3年 ( 1654 ) に創建されました。

大山吉久等は剣豪宮本武蔵の甥で、宮本伊織は養子となり、

小笠原藩の家老となっています。

また、境内で宮本武蔵が剣の道場を開いたとも伝えられています。

その宮本武蔵の碑だが、

今から約10年ほど前に田川郡福智町金田で 「 宮本武蔵の碑 」 に出会った。

岡山県の美作や熊本の金峰山などで見かけるのならば分かるが、

「 まさかこんなところで 」 という感じだっただけに、

その出会いは “ 予期せぬもの ” だった。

その碑には、こう彫られてある。

宮本武蔵は養子伊織の祖父 小原信利が天正十五年

香春岳城攻撃のとき 討死し

その墓が常立寺にあったので武蔵は小倉の伊織宅に居た寛永九年から

八年の間 菩提を弔うため再三この地を訪れて武芸や禅を伝えた。