西椎屋にある「宇佐のマチュピチュ」

西椎屋を通る国道387号線

火野正平さんがマイクロバスで渡った橋

火野正平さんが手紙を読んだ「富士見橋」

横から見た「富士見橋」

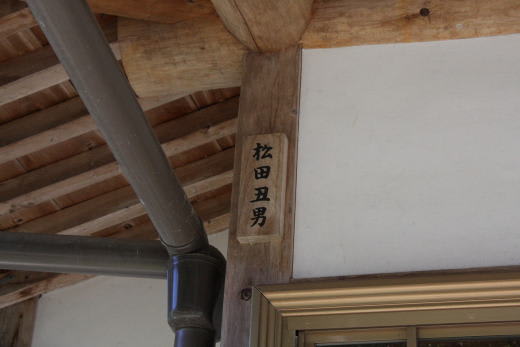

松田新之助の息子で同じ石工の松田丑男の家

大分県の4日目の「こころ旅」は、

院内町の国道387号線のジェットコースターのような下り坂だった。

手紙を読んだ富士見橋から宇佐のマチュピチュを経由して、

西椎屋の滝の入り口から川底第二トンネルまでのアップダウンだった。

この道で自動車の運転の練習をしている方からの便りだったが、

車の通行量も少なく、初心者の練習に持って来いの道路だった。

ちなみに手紙を読んだ富士見橋は、松田新之助と吉村万太郎が架けた石橋で、

院内町の指定有形文化財になっている。

この橋の名前の由来は、架橋地点から豊後富士(由布岳)が望まれることから、

命名されたそうである。

また、同じ石工で松田新之助の息子の家が橋の近くにあり、

松田丑男の表札が掛かっている。