今朝はもう少し雲が多いかと思って起きて来たらそうでもなかった。薄曇りで陽射しもまあまあ。そしてなんと最高気温予想が19℃。昼前にちょっとだけ外に出たら春みたいだった。

暖かいのは嬉しい。でも、2月にこの気温って、やっぱり絶対ヘン。テレビでもいろんなところに影響が出てるって言ってた。だよねえ・・・。

間違いなく地球は人間によって壊されている。

お釈迦様は、こんなことになることを予想していたんだろうか。。。

今日はそのお釈迦様が亡くなられた日、つまり涅槃された日。

儂は仏さまの勉強をしてるけど、もちろんそれを専門にしたことはありません。自分が専門じゃないことを、自分の言葉で説明したり書いたりするのはどうも苦手。と言うか、こう思うとかこう考えるっていうのは自分の勝手な主張だからいいと思うんですが、「これはこういうことです」って客観的に説明するのはちょっと違うなあと思ってしまいます。だから、医薬のことや臨床試験のことなんか以外は、なんでもその道のプロにお任せっていう感じ。なので、必然的にリンクが多くなるんですねw。

閑話休題。

これ、涅槃図。絵をクリック/タップすると、この絵を拝借した元のサイトが開きます。なかなかおもしろいので、是非読んでいただきたいなと思います。

玉泉寺「涅槃図 構図に込められた祈りと願い」

あと、ここにもちょと頷けることが書かれているので、もしよろしければ。

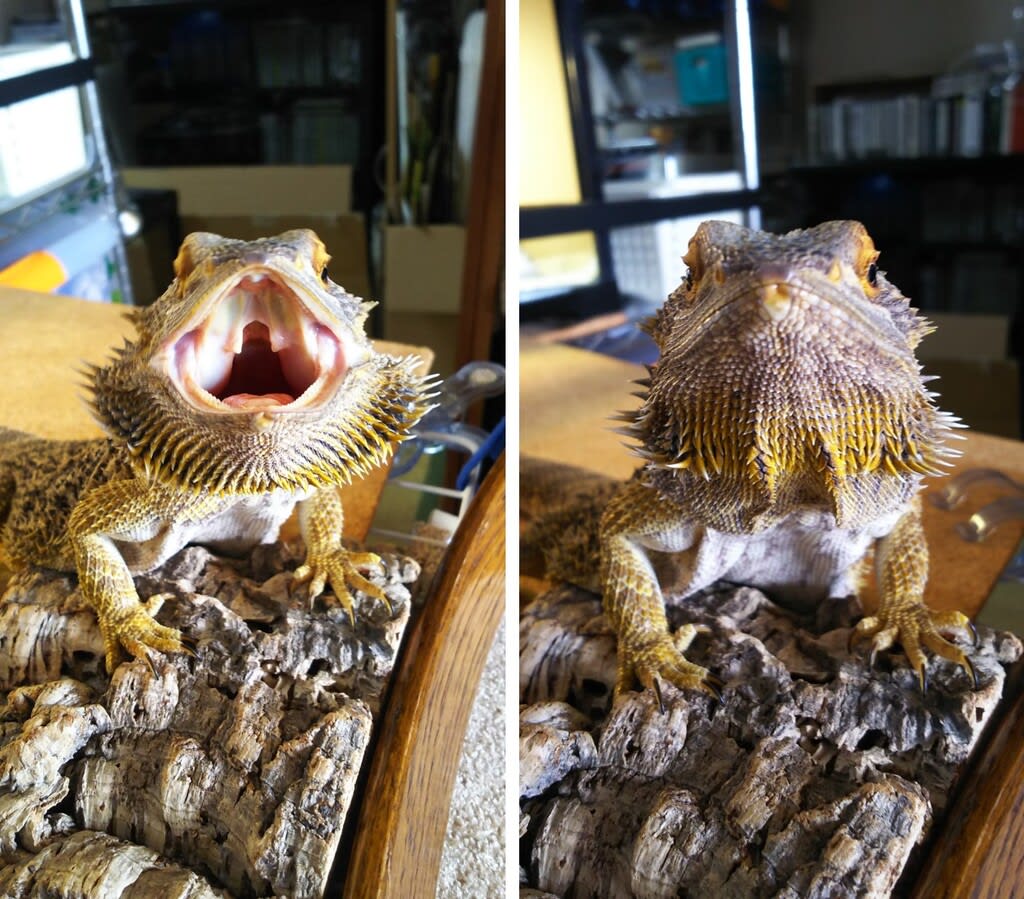

3年前の今日のぼあちゃん。

お釈迦様に、そしてその教えに出会えたことに感謝。

でも、まだまだ自分のためにしかなっていません。ごめんなさい。

南無釈迦牟尼仏

南無釈迦牟尼仏

南無釈迦牟尼仏

あるサイトで「自分のために仏教を学ぶ人が多いのは残念」と書かれているのを目にした。確かに仏教では、自分のためではなく他のためにということが大事なことなんだろう。

でも、それこそ儂らのような凡夫が最初からそんなことができるわけがない。もし、誰もが最初から自分のためではなく他のために学ばなくてはならないとしたら、仏教は滅びるんじゃね?と思った。最初は自分のためでも、そのうちそれだけではなくなるように精進していく、そのために勉強を続けていくんじゃないのかなと、儂は考えてる。

まあ、それとておいそれとはできることじゃないけど。でも、できないから続ける、できるようになるまで続ける、儂はそう思ってる。

自分以外のことって、自分が平穏な時はわりと考えられるんだけど、そうじゃないとかなり難しい。どうしても自分のことが優先になる。これが実感。

それともう一つ、仏教を勉強していったい自分の何が変わるのか、あるいは何を変えたいのか、そこがはっきりしていないと、どんなに仏教についての知識を学んでも、かえって苦しくなるだけじゃないかなと、最近ちょっと感じてる。

仏教では執著を捨てることが大事と言われてるけど、仏教そのものにさえ執著してはいけないとある本で読んだ。これ、その通りだなと感じることも少なくない。

それでも、やっぱりここにある通りかなと。

《ブッダの言葉》

— 仏の教えwords of wisdom (@namutyan) January 12, 2024

怒りを捨てるように慢心を捨て去るように

一切の執着に打ち勝つように

心と身体に執着しない

無一物の人には苦悩は現れない

悩みはいろいろある

悩みをなくす練習を

まず怒らないことが

悩みをなくす第一歩ですpic.twitter.com/U8ClPbYZnG

昨日母親と電話していて怒ってしまった。その後、施設の人達にもちょっと迷惑をかけて申し訳なかった。

きょろちゃんは希望の光だったんだけど、昨日は久しぶりにご飯の時におかしくなった。しおちゃんはアップダウンの波が大き過ぎる。そして、らぷちゃんはまだ生きてるけど、もうそれほど長くないと思う。

そんなこんなで心の重しがどんどん積み重なってる。でも、こういうことがずっと続いて麻痺し始めてるのか、少~しだけ達観(?)に近づいたかなと感じないでもない。特に昨日、母親との電話で怒ってからそんな感じがしてる。達観というよりも、もうどうでもいいというあきらめの境地か。まあそれでもいいのかも。。。

まだまだまったく精進が足りないどころか精進してないんだけど、もしかしたらうちのはちゅ達は儂の精進の題材になってるのかな。もしそうだとしたら,

あの子達に申し訳なさ過ぎる。

あの子達はそんなこと考えもしないだろう。でも、これ、考えられないんじゃなくて、考える必要がないからじゃないのかな。

人間以外の衆生って、命をもらったその瞬間から、迷いのない世界、つまり真理の中で生きてるんじゃないのかな。迷いを離れて悟りはなく、悟りを離れて迷いはないんだから。

なにより、こんな七面倒臭いことを考えてるのは人間だけ。

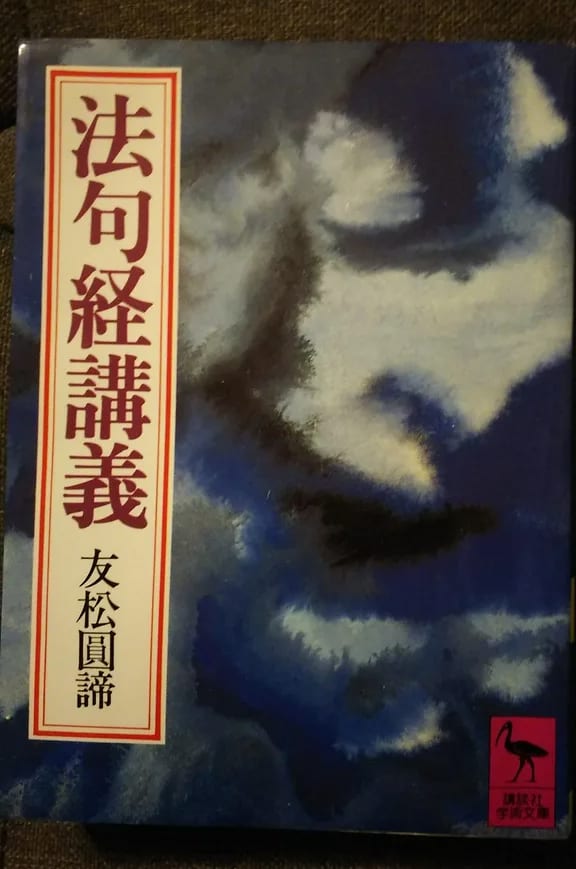

これ、今から20年以上前に買って読んだ本。

儂はこの本を買った頃から仏教に興味はあったけど、特に勉強していたというわけではないので、そのために読んだわけではない。若い頃から氏の小説が大好きだったので、それで読んだ。だから、何が書いてあったのか、ほとんど覚えていなかった。

で、「あ~、そう言えば昔こんな本買って読んだな~」と思い出し、本棚から探し出してカビをきれいにして読んでみた。

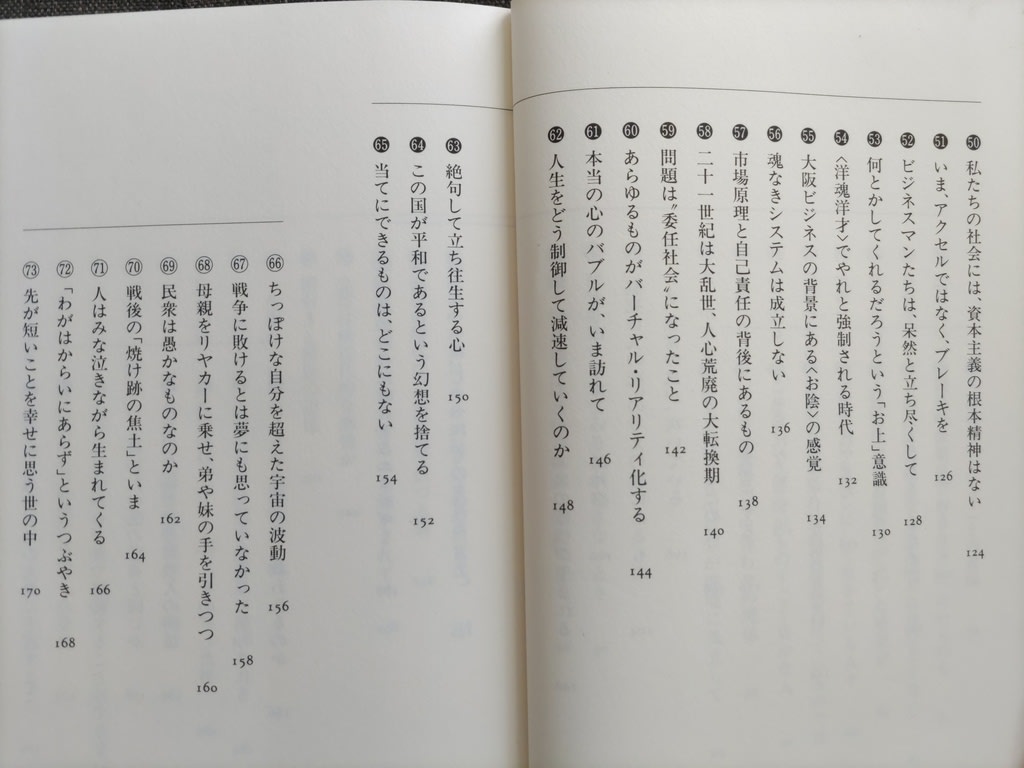

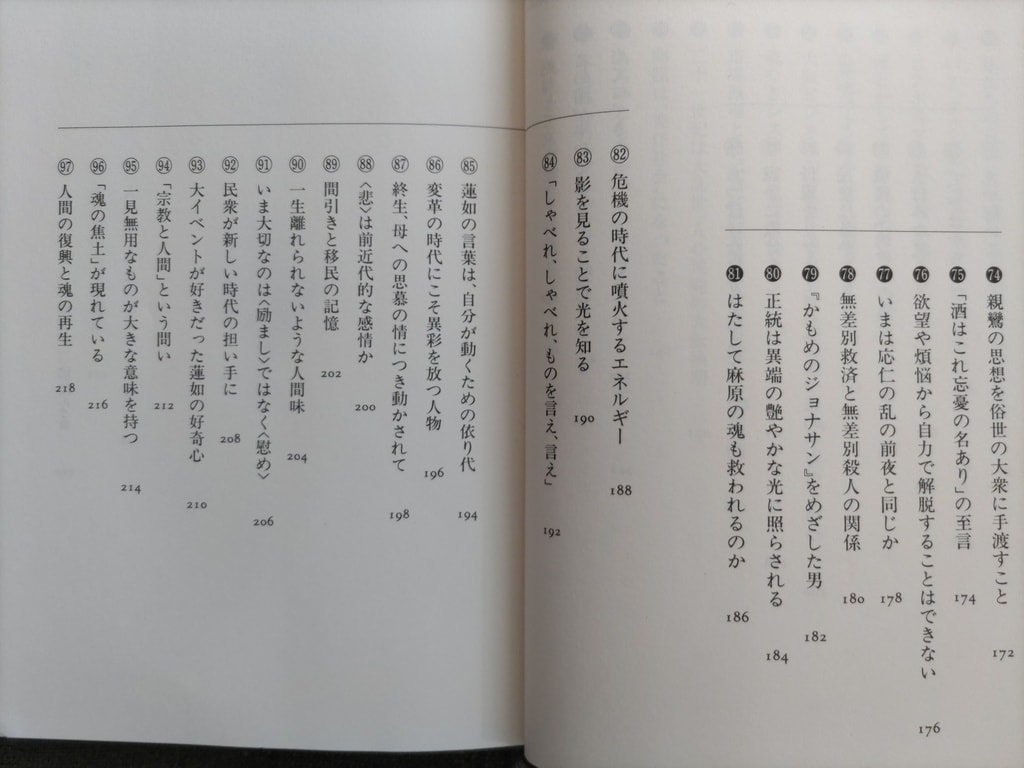

ほぼ1テーマ/2ページで100個 のテーマがある。最初のいくつかにはわりと仏さまの教えのようなことも書いてあるが、副題にもあるように、ほとんどが生きるためのヒントのような内容になっている。

これ、目次の写真。

なにしろ20年以上も前、20世紀に書かれた本なので、今の時代にはちょっと合わないなと思えることもなくはない。でも、ほとんどのことは役に立つ、と言うより、儂にとっては、頷くことや考えさせられることが多かった。

「他力本願」は、もちろん他人の力をあてにすることじゃない。自分で修行して悟りを得るのではなく、阿彌陀様の「本願」によってのみ救済されるということ。

これは、我々のような凡夫が「自分で」そんなことをしても所詮無理だから、なんのはからいもせずに、仏さまの本願におすがりすればよいということだろう。確かにそうだと思う。

ただ、儂的には「自分で何も努力せずにただ仏さまにお任せする」というところに、ずっと引っ掛かって来た。後ろめたいと言うのか何と言うのか、「物事は自分で努力して成し遂げろ」と、子供の頃から教わってきたからかなw。

ただ、その考えも、この本に書いてあった、

〈帰依する〉とは、自分で決心し、努力してするのではなく、むしろおのずと「大きな力」によって、自然に引きよせられることなのではあるまいか。「わがはからいにあらず」と言う言葉が、そのことを見事に表現しているように思います。

⑧向こうからやってくるもの(P.35)

あるいは、

エンジンのついていないヨットは、まったく無風状態であれば走ることができない。~中略~しかし、風が吹いてきたときに、ヨットの帆をおろして居眠りしていたのでは、走る機会を逃してしまいます。~中略~じっと我慢し~中略~風を待つ努力は必要なわけです。その努力を〈自力〉と考えれば~中略~ある程度の自力も必要ということになる。しかし~中略~じつはその〈自力〉と見える努力も、本当は〈他力〉ではないのでしょうか。無風にもめげず、じっと風を待ち、いつでも風に応ずる緊張感、その努力をヨットマンにあたえ、そして「いつかは風が吹く」というくじけぬ信念を持続させるもの、それこそまさに〈他力〉の働きだと思うようになったのです。「やる気」をおこすこと、また、「人事をつくして天命を待つ」という気に、おのずとさせる力、これこそまさくしく〈他力〉の働きの本質でしょう。⑨人事をつくすことは、これ天命なり(P.39~)

といったこと、そしてこれら以外にもいくつかのことを読んで、ちょっと「目から鱗」かなと思った。

そして、あとがきに書いてあった、

人は宗教的なものに目覚めることによって安心立命できることは決してありません。どれほど深い信仰を獲得したとしても、人間としての悩みや恐れは消えないでしょう。むしろ大きな悲しみや、生きる痛みは、信仰に目覚めたことで、いや増すことほうが多いと思います。〈他力〉という考え方もそうです。完全に〈自力〉を捨てることなど、不可能です。しかし、〈他力〉こそ〈自力〉の母であると感ずるとき。生きる不安や、悩みや、恐怖に最後のところでなんとか耐えて踏みとどまることができるような気がするのです。あとがきにかえて(P.226~)

これにもまた、「他力」ということの本当の意味を教えられたような気がした。

さらに、以前の記事で少し触れた、那須信孝師の「如何に法要を勤めるか」という本にも書かれていた、

「今生はどうでもよいところで、未来の安養浄土往生すればよいのではない。現在をおろそかにして未来を観念してもダメだ。本当の未来は現在の中の内容であり、現在の中に内在するところに未来が成就する。現在を無視したただの未来などというものはない。」

ということも、ただ「他力」で往生すればよいということではないと言われているのかなと思ったんだけど、ちがうのだろうか。

もちろん、それこそ儂のような凡夫にはまだまだ∞にわからないので、これまたもっともっと勉強したいと思う。

参考にサイトを1つ貼っておく。「自力」と「他力」の関係について、五木氏が言われていることと同じようなことが書かれていて興味深い。

一応、「また愚にもつかないことを」の続き。

これから書こうと思ってるのは、この前よりももっと「愚にもつかない」ことで、ある意味重箱の隅をつつくようなことかもw。

儂、仏さまの勉強をしていて、人間以外の生き物について仏教で言われてることには「うーん?」と思うことがなくもない。もちろん、仏さまにたてつくなんて、そんな恐れ多いことをするつもりは毛頭ないんだけどw、この際なのでちょっと書いてみる。(スミマセンスミマセンスミマセン💦

儂、仏さまの勉強をしていて、人間以外の生き物について仏教で言われてることには「うーん?」と思うことがなくもない。もちろん、仏さまにたてつくなんて、そんな恐れ多いことをするつもりは毛頭ないんだけどw、この際なのでちょっと書いてみる。(スミマセンスミマセンスミマセン💦儂が一番ひっかかっているのは、人間以外の動物が人間よりも下だと思えるようなことが言われていること。

儂、これ、少し、いや、かなり違うんじゃないかと思ってるんだよね。(スミマセンスミマセンスミマセン💦

まず六道の一つである「畜生道」。「畜生道」は「餓鬼道」と「地獄道」を合わせ三悪道とも言われていて、生きてる間に不道徳なことなんかをすると、次は畜生=人間以外の動物に生まれ変わると言われてる。

そこで、六道と言えば「往生要集」らしいので、それにある「畜生道」の記述の一部を見てみる(川崎庸之・秋山虔・土田直鎮約、講談社学術文庫)。

この本によれば、畜生道は人道と同じ世界にあり(つまり今の人間の世界ね)、畜生は34億種類いて(ホント?)、鳥禽類、獣類、虫類の3つに分かれると書いてある。そしてこれらは、強弱あい食んで危害を加え合っていて、しばしの間も安穏無事じゃなくて昼も夜も恐怖におののいていて爪を磨かざるを得ないんだと。

うーん、これって、生き物にとってはまあまあ普通のことじゃね? でも大げさに書きすぎで、多分、「昼も夜も恐怖におののいて」る動物なんていないと思うわw。

さらに、馬、牛、ロバ、ラクダ、ラバなんかは背中に重い物を背負わされて鞭で打たれてただただ水を飲み草を食むことだけを思いとか、ゲジゲジとかイタチとか(なんでゲジゲジとイタチが同列で語られてるのかわからんけどw)は生涯を闇の中で送り死んでいくとか、シラミやノミなんかは人に寄生してはかなく命を閉じるとかとかとか、書いてある。

確かに人間から考えたら、水を飲んで草を食べるだけじゃつまらないと思うし、生涯を闇の中で送るのも辛いし、そりゃあ「はかない」って思うよね。

でも、この動物達からしたら、端からそういう仕様で生まれてその通りに死んでいくわけだから、別に辛いなんて感じてないんじゃないのかな。

要するにこれらって、あくまでも人間を基準に考えた場合の話でしょ。それも、人から動物に生まれ変わった時に、人間の時の記憶が残っているんだったらそう感じるかもしれないけど、いろいろ学んでると、ちょっとそうは思えないんだよね。

そして、人間の死体を喰ってるとか、犬やジャッカルになって地獄から畜生界に抜け出すと他の畜生の遊び道具になるとか、それらの犬やジャッカル達は色黒・斑点・腫物・掻痒・脱毛・虚弱云々だとか、もう散々な書かれ様(法華経上巻、植木雅俊訳、岩波書店)w。

(あ、この記載がこの譬えの目的じゃないことは十分理解してます。スミマセンスミマセンスミマセン💦 )

このように、「往生要集」にしても「法華経」にしても、人間以外の動物はみんな生きるだけで大変で酷い目にあって不幸な一生を送る、みたいな感じで書かれてる。

でも、実際の動物って、そんなに悲惨なもんじゃないし、これらはあくまでも人間を基準にすればそう思えるっていうだけのこと。当の動物達は、そんなことまったく思っても感じてもいないでしょw。

それを、「悪いことしたら人間以外の動物になっちゃうぞ」というのは、あまりにも理不尽な申しよう、と、儂は思うわけ。(ヤメテー

それから、前の記事でもちょっと触れたように、問題なのは人間の知能ではなく、知能から生まれた欲なんじゃないかと思うんだけど、その欲についても、人間以外の動物の欲は際限がないように言われてるように思うんだよね。

でも、実際にはそんなことないんじゃないかなあ。

儂は、あらゆる生き物の中で、人間の欲が一番深くて醜いと思う。人間の欲は、深いどころか、それこそ際限がないでしょ。

よく「三大欲求」と言うけど、これはだいたいどの動物でも同じようにあるんだろう。生きるための最低限必要の欲求だからあって当然。

ただ、やっぱりその程度が問題なんだろうけど、人間以外の動物は、多分、必要な分だけ得られればそれ以上求めることはしない。ケージの中でトカゲの前をコオロギが歩いていても、その時食べる必要がなければ、まったく無視するのを何度も見た。でもこの三大欲でさえ、人間は際限がないんじゃない?

さらに、それ以外の欲、例えば富とか名声とか権力とか、そういうものへの欲っていうのは多分人間にしかない。そしてこれが一番悪さをするように思う。それもどうしようもない悪さをね。

ちょうどこれを書いていたら、こんなニュースが流れた。この事件の真相はまだハッキリしてないし、欲とはまた違うかもしれない。

でも、この類の事件は世界中でそれほど珍しくないし、理由もなく and/or 極めて不条理な理由で無差別に人を殺すなんていうことは、人間以外の動物ではあり得ないんじゃないかなあ。

仏教には、いろんな教え、いろんな戒が山のようにある。でも、それが必要なのは実は人間だけ。動物は念仏を唱えられないとかお経を読めないとか修行ができないとか言うけど、そうじゃなくて、そんなもの端から必要ないんじゃない?

そもそも、人間以外の動物は生死のことなんか意識してないし、まさにその刹那その刹那を、ただ一生懸命に生きてるだけなんだと思う。

やっぱり仏さまの教えを一番実践できてるのは、実は人間以外の動物なんじゃないかと、強く思う。

儂、3年間あの子と暮らしてみて、本当にそれを感じたんだけど、多分、野生でも同じ。いや、むしろ野生の方がもっとそうなのかもしれない。

去年の今日の狛犬さん「あ」、狛犬さん「うん」。(チガウ

こんなのものも見つけた。

ここまで、「人間を基準に考えれば」と何回か書いてきたけど、仏教って、元々お釈迦様が人間の為に生み出された(と言っていいのかな?)ものだから、人間が基準なのは当然。

そしてお釈迦様は、最初からあらゆる生き物の中で人間が一番救いようがないことを見通していたと思う。だからこそ、いろいろな教えや戒めが必要なんだと考えられてたんじゃないのかな。

そして、それをわかりやすく説明するための手段として、人間以外の動物を引き合いに出したのかな。ただ、その当時は今のような生物学なんかなかっただろうから、今読むと「違うな~」ということになってるのかなと思ってる。

確かに今でも、被捕食者としてではなく、一方的に命を奪われたり残酷な目にあうこともあるだろうけど、その加害者って主に人間だよね。でも、それこそ、そういうことしちゃいけないっていうのが仏さまの教えじゃないのかねw。

仏教が生まれて2500年も経ってるんだから、いろんなことが変わって当たり前。だから、それに合わせて少しずつ変わる部分、変える部分があってもってもいいんじゃないかなと思うし、実際、変わってることもあるんだろう。

ならばそこに、人間と人間以外の動物は何も変わらないということを、是非加えていただきたい。あ、むしろ「人間は人間以外の動物を見習え」か、な?w

仏教のプロでもなんでもないただの凡夫の儂が好き勝手なことを書いてしまって、スミマセンスミマセンスミマセン💦。

見当はずれや間違ってることも多々あると思うけど、それを教えていただけるとありがたい。

そしてなにより、仏さまの教えを勉強していて本当に良かったと思うし、それに助けられてることがたくさんあって、感謝しかない。

それと、これは先の記事に貼った方が良かったと思うんだけど、昨日知ったことなのでここに貼っておく。

ワンちゃんを飼ってる人にとっては、当たり前のことなのかなとも思うけど、儂は素直にビックリしたw。

やっぱり動物って、人間が考えてる以上の存在だと思うけどね。

今日でお盆は終わり。今週の日曜日の夜、テレビで「お盆も今日まで」と言ってたけど、「今日までなのはお盆じゃなくお盆休みだろ。お盆は16日まで。お盆と夏休みは同義語じゃないよ。」と思ってた。と言っても我が家のお盆は7月だったのでもう終わっちゃったけど、せっかくなので、ちょっとその類のことを書いてみる。

ぼあちゃんが亡くなってから、「あの子は冥途に行ってから浄土に往生するまでどうなるんだろう」ということがすごく気になった。

儂、一応仏さまの勉強をしているので、亡くなってから49日間が「中陰」で、その間、7日毎にお裁きがあり、それによって次に行く所が決まるんだな程度のことは知ってた。でも、それほど詳しい事は知らなかったし、少しでもあの子のことをブログに書き続けたいという思いもあったので、まず中陰のことを少し勉強してみた。

それでわかったのが、冥途の旅路のことや十王のことやそれぞれのお裁きのこと。十王のことは十王経っていうお経を読みたかったんだけど、素人が簡単に読めるようなものはなかったので、ネットでメモメモ。

そして、勉強してたら出て来たのが「六道」のこと。六道のことも知ってはいたけど、これまた概要程度。そこで今度は六道のことをちゃんと知りたいと思い、まずネットで検索したら、「往生要集」に詳しく書いてあるというので読んでみた。

確かに詳しく書いてあってかなりびっくり。特に地獄については、その種類とかあり様とか何をするとどの地獄におちてどうなるこうなるとか、、、まあ「ホ・ン・ト・カ・ヨ」位に事細かに書いてあったw。その割に地獄以外の世界のことはショボーンっていう感じで、なんで?と思ったけどw。

また、「往生要集」には、浄土に往生するためにはどうすればよいのかといったこともたくさん書かれていた。この本、今のタイトルに直せば、「これを読めば往生できる!ー地獄の解説も満載ー」といった感じで、言ってみれば往生のためのマニュアル。そのマニュアル部分は儂にはかなり難しくて、正直半分位しか理解できなかった。でも簡単に言ってしまえば、「いろいろな修行の方法があるけど、浄土に往生するために一番良いのは念仏を唱えること」と言ってるんだと思う。ただこのマニュアルでは、念仏は南無阿弥陀仏であり、往生する浄土は極楽浄土となっているところが、儂的にはちょっと引っ掛かった。そう思うのは儂だけではないようで、一応本の中でもその疑問にも答えているんだけど、結局、「昔の偉い人がみんなそう言ってるから信じればよろし」みたいな回答になっていて、なんだかな~って感じw。

いや、別に阿弥陀様が嫌いだとか極楽浄土はイヤだとか、決してそういう訳じゃない。浄土系の教えにも惹かれることはたくさんある。「選択本願念仏集」や「歎異抄」には教えられることがたくさん書いてある。それでも、仏さまは他にもいるし他の浄土もある(釈迦如来の霊山浄土、薬師如来の浄瑠璃浄土、観世音菩薩の補陀落浄土、弥勒菩薩の兜率天浄土等々)のにな~というのが儂の素朴な疑問。確かに今は、念仏と言えば南無阿弥陀仏、浄土と言えば阿弥陀様の極楽浄土っていうのが一般的になってる。そして「昔からそうなんだからそう思え」と言われればそうするしかないんだろうけど、やっぱりちょっと納得いかんw。(コマカイコトガキニナルノガワルイクセ

そんなこんなといろいろ勉強してるうちに、ぼあちゃんはいったいどこのお浄土に往生したのだろうかという疑問が湧いてきた。

で、ちょっともやもやな気分のままで書いたのが、これらの日記。

中陰はここまでだけど、まだ十王は登場するのでこれも貼っておく。

さらに、これらの日記を書いてるうちに、そもそもあの子は本当に往生できてるのだろうかという疑問が湧いてきてた。

人が亡くなる、つまり今生が終わると、地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人間、天のいずれかに生まれ変わる(輪廻)。その生で善を積めば上の世界に生まれ、悪を成せば下の世界に生まれ変わるんだろう。さらに、たくさん修行して解脱できれば輪廻から抜けられるんだろうけど、そんなこと、どう考えても普通の人には無理ゲー。そこでお浄土に往生すれば、それでも抜け出すことができると理解してる。(そもそもなぜ輪廻から抜け出さなきゃいけないのかは、これまた難しい話になるので今回は省略w。)

あの子は、少なくとも我が家にいた3年間はとってもいい子で、悪いことは全然してないw。多分その前の2年間(?)もそうだったはず。控えめで、なんでも他の子に譲ってたと思う。一般的には、ケージの中で他の子を踏みつけにしてご飯も他の子を押しのけて真っ先に食べるような子から売れるので、あの歳まで売れ残ってたのがその証拠w。だから、少なくともさらに下の世界に堕ちることはないと断言できる(親バカ)。ちなみにコオロギを食べてたけど、それも悪行だと言うなら、今頃地獄は罪人であふれかえり、人出不足ならぬ超々鬼手不足だろうw。

ここまではほぼ間違いないと思ってるんだけど、往生となるとまた別の話。いろいろ調べてたら、「動物は順次往生(今生が終わってただちに往生すること)できず、一旦人間界に生まれてから、そこで修行して往生する(順後往生?)。」ということも言われているみたいだった。確かに、畜生道に生まれてたわけだから修行などできるわけがない。あの子がお念仏を唱えてる姿は見たことがないわw。

でも、我が家にいた3年間は、毎朝儂が唱えていたお経やお念仏(南無阿弥陀仏はもちろんだけどそれ以外もw)を聴いていた。それも、不思議とその間は動かないことも多かったし、亡くなってからは儂も毎日欠かさずご供養してた。仏教には「回向」という考え方があるので、これでなんとかならないかなあと思ってた。

と、もやもやしながらもいろいろ調べて勉強してるうちに、こんな記事に辿り着いた。

「なるほどね~、“専門家”の間でもいろいろな考え方があるんだね~」と思うと同時に、やっぱりあの子は大丈夫だなと思った。この記事が書かれた時点では結論が出てなかったみたいだけど、今はどうなんだろう? 例え結論が出てたとしても、「〇〇に書かれているから」とか「そういう解釈だから」ということなんだろうなw。

それと、ちょっと話はずれるんだけど、ここに書いてあるように、お坊様といわれる人に「仏教教義上、人間とペットがあの世で再会できるなどということはありません。」 と言われたら、そりゃあショックだろうし悲しいし残念だろうなと思った。教義ではそうなのかもしれないけど、少なくともお坊様と呼ばれる人には、やっぱり人の心や気持ちに寄り添うことを何よりも優先してほしいなと思った。罰当たり(仏教では罰は当たらないと言われてる?)なことを言ってごめんなさい。

ここまで書いてきたこと以外にも、「一切衆生悉有仏性」ということが気になり、これもちょっと勉強してみた。もう際限がなくなってくるので、これについて書くのはやめておくけど、やっぱりいくつかの解釈があるんだなあということはわかった。(イイカゲンニシテ-w

これは穿った見方かもしれないけど、結局はその人が動物が好きか嫌いかみたいなことが、いろいろな解釈にも影響しちゃうんじゃないのかなとか、さらに「ワンちゃんやネコちゃんは往生できるけど爬虫類はできない」なんていう話まで出てきたりして、なんて思っちゃったw。

「私にとってはここが極楽よ~」

ぼあちゃんが亡くなったお蔭で、と言うのもヘンだけど、いろいろなことを勉強させてもらった。ぼあちゃん、ありがとう。

ネットを検索していろいろなサイトも見たし、何冊かの本も読んだ。

まず、サイトの中で特に興味深かったのはこれらかな。

そして、読んだ本は以下の通り。

この中で、「如何に中陰法要を勤めるか」という本は特に勉強になった。著者の那須信孝と言う方は浄土真宗のお坊様で、どちらかというとお坊様のために書かれた本なのかなと思ったけど、儂のような素人にもとてもわかりやすく書かれていた。

輪廻のこと、中陰のこと、往生のこと、さらにチベットの「死者の書」についても書かれている。もちろん人について書かれた本だけど、ぼあちゃんの往生とかについてもそれなりに役にたったし、何より自分自身がいろいろと考える機会になり、とても勉強になった。

ほとんど全編を書き出したい位だけど、とても無理だし著作権法にも触れるのでw、最後にこれだけ書いておこうと思う。

「この生はどうしてみようもないという、この生はつまらぬ、この生はどうでもよいところ、未来一つは安養浄土へ往生すればよいというのが阿弥陀の本願であるかの如く、そんなことが『大無量寿経』の教えであるかの如く、それが親鸞の教えであるが如く考えられてきている。~中略~ それで人間が真剣にならぬ、人間が現在がわからぬので未来を観念する。ほんとの未来は現在の中の内容である。~中略~ 現在の中に内在するところに未来が成就する。現在を無視したただの未来などというものはない。現在するので有難い。現在の事実に関係のない未来のみ長い間聞いている、如何にも有難いもののように聞いている。しかし事実は有難いものではない。事実に触れぬので、有難いで済ましている。夢物語である。」(曽我量深講義集)

これは著者の言葉でなく、曽我量深というお坊様の言われたことなのかな。儂は真宗の信徒でもないし今の真宗の教えがどうのこうということではなく、「ほんとの未来は現在の中の内容である。現在を無視したただの未来などというものはない。」というところに共鳴した。

「今生と後生とは別々の二つではないのであって、今生が終わって死んでから後生があるという後生は迷いの後生です。」

これは著者が書いていること。只管感心。

これは著者が書いていること。只管感心。

一昨日のブログで書いたように、地獄を覗いてきました。

いや~、おもしろかった、と言うか、大変勉強になりました!

( ↓ は予告編です)

ぼあちゃんが亡くなって、あの子の中陰のことをブログに書き始めた。そのために、地獄のことや十王の事、お浄土や往生の事、そして中陰法要の事等々について、本を読んだりネットで検索したりして勉強し始めた。

その中で、「地獄」で検索してるうちにたまたま見つけたのが、今日見て来た「地獄VR」。

最初、「何、これ?」と思って詳しく見たら、地獄のことをVRで見れる、それもお寺で、さらにその後法話も聞ける、と書いてあった。

「へ~、これは面白そう」と思い、サイトを読み進んでみたら「場所:妙法寺」となっていた。

「え、妙法寺?」

妙法寺さんは、実は儂がわりと前からFBでフォローしてた日蓮宗のお寺。

儂は、仏教っていうのは亡くなった命だけのためにあるわけじゃなく、生きている命のためにこそあると思ってる。このお寺は、そういったことをたくさんされている。おまけに、お寺や法要の様子なんかをYouTubeでも配信されていて、「これこそがこれからの仏教やお寺の姿じゃないかな」と、勝手に思ってた。それで、フォローさせていただいてた。

だから、これもなにかのご縁だなと思って、すぐに行くことに決めた。

ぼあちゃんが亡くならなかったら、地獄のことを調べることはなかった。そうしたらもちろん地獄VRとも出会わず、妙法寺さんに行くこともなかったと思う。

ぼあちゃんが取り持ってくれたご縁かな。それだけじゃなくて、中陰法要、十王、そしてお浄土や往生のことを勉強する機会を持てたのも、ぼあちゃんのお蔭だなと思う。

以上が、地獄を覗きに行ったいきさつ。

で、今日のこと。

儂、地獄のことは「往生要集」で少し勉強してたし、ご住職のご説明とも相まって、より地獄を実感できたw。今日の地獄は、ちょっとマンガチックに作ってあったけど、もしこれがリアルだったら、結構怖かったかもw。

VRの中身については、なかなか言葉では説明できないので、お近くの方は是非一度体験してみて下さい。

そして、今日一番勉強になったのは「懺法」。儂、初めての経験だった。

なにしろ儂は懺悔(仏教では「さんげ」と読みます)することばかりだから、どうしようどうしようと迷ったけど、とりあえず今一番気になっていることをことを書いた。抹香とか塗香とかは知ってたけど、この紙線香っていうのは、初めて。「お線香の和紙」って感じでちょっとビックリ。

そしてこれが、今日、ご住職からお土産としていただいたお守り。

「南無閻魔大王って、閻魔大王に帰依するのか?」って、ちょっと思ったw。

でも、閻魔大王の本地は地蔵菩薩だから、実はありがたいことだね。

ちなみにこの閻魔大王の絵、地獄VRに出て来るエンマ様。かわいくないですか?w

というわけで、今日は大変ありがたい経験をさせていただきました。

今日は、お釈迦様のお誕生日、花まつりです。

今日は、お釈迦様のお誕生日、花まつりです。お釈迦様、お誕生日おめでとうございます!

と、去年も一昨年も書いたので、今年も書きます。

ちなみに、花まつりについての少し難しめな話はこちらに。

去年と一昨年は、ぼあちゃんがいて昼間出かけられなかったし、コロナもあったので、お寺には行けませんでした。でも、今年は昨日川崎大師に行って、誕生仏に甘茶をかけてきました。

それから、一昨日、ぼあちゃんの葬儀をしていただいたお寺から、お位牌ができたという連絡をいただいたので、今日、取りに行ってきました。

もちろん、本堂の前には花御堂があったので、今日も甘茶をかけてきました。

ちゃんとお誕生日にお祝いできて良かったです。

そして、お位牌ができたので、今、ぼあちゃんはこんな感じになっています。

本当は「愛蜥蜴」って頼んだんですけど、「蜥蜴」という漢字がないと言われてひらがなになっちゃいました。でも、「『とかげぼあ』はちょっとなあ」と、出来上がりを見て思いましたw。ぼあちゃん、ゴメンナサイ。

南無釈迦牟尼仏 合掌

お釈迦様、お誕生日おめでとうございます!

で、去年も書いたんだけど、今年もやってるカレーとホットケーキの争いwww。

まあホントにどうでもいいw。でも、こういうことで少しでも仏教を身近に思えればいいなと思うわけです。

日本では仏教=お坊様=葬式=死というイメージが超々強力で、縁起でもないとなることが多くありませんか? 例えば、病院にお坊様がいたら、「なに!?」って思う人が多いんじゃないですかね~。

でも、仏教って本当は生きてる人のためのものなのにな~、と、いつも思っています。

ちなみに、前にも書きましたが、私は自分の結婚式を我が家の菩提寺でやりました(その頃は特に仏さまの勉強をしていたわけじゃないんですけど)。

もちろん、お焼香してお経も読んでいただきました。お葬式と同じような感じw。あれから30年以上経ちましたが、私も妻もまだ生きてますよw。

そもそも、そのお経だって、「成仏してね~」なんてことが書いてあるわけじゃないんだからwww。

少なくとも私は、仏さまの勉強をして、少しでも生きやすくなったなと感じています。

南無釈迦牟尼仏 合掌

P.S.

あと、Twitterのハッシュタグは、

#4月8日はカレーを食べよう

#4月8日はホトケーキを食べよう

です。

仏教に「一切皆苦」と言う言葉がある。正確には「一切行苦」というらしいけど、まあ細かいことは置いておこうw。

仏教に「一切皆苦」と言う言葉がある。正確には「一切行苦」というらしいけど、まあ細かいことは置いておこうw。意味は文字通り、「一切」、つまりこの世のすべてのものは、「皆苦」、みな苦であるということ。これを知ることは仏教の第一歩と言われている(らしい)。

儂、仏教の勉強を始めて最初にこの言葉を知った時、「確かに世の中苦しいこともあるけど、楽しいこともあるよね?」と思った。

その後、この「苦」という言葉の意味は「苦しい」ではなく、「思い通りにならない」ということ、つまり「一切皆苦」とは「世の中は思い通りにならない」ということだと知った。

ながい眼で見ていてごらん、いまにきっとくるしみとなる。結局、どんなたのしみでも歓楽きわまって、かえって哀情多き世の中だ。陰のない物質はない。光があるから暗がある。楽しいというても結局はこの楽しさはながくつづくものじゃない。楽しいことは苦しいことなんだ。楽しいと思うから、そのたのしみに執著が湧いてくる、良いことをただ一時の良いこととしておれば良いのに、人間の業執からこれに執著するからあとが苦しい。「むかしはものを思わざりけり」というように、確かに楽しんだから、うれしかったから、おもしろかったからいまはかえって執著している。結局は苦しいことだ。

講談社学術文庫 友松圓諦「法句経講義」P.374

ちなみにこの本は、昭和9年にラジオで放送された師の法句経の講義原稿を元に書籍化されたもの。

要するに、いつまでも「楽」を忘れずにそれに固執していると、いずれそれが消えた時、あるいはそれがずっと続けばもはや普通のことになり、「楽」と感じられなくなるから、結局は「苦」になるということなんだと思う。楽しいことも苦しいことも、執着せずにその時々で忘れてしまうことが大事なんだ。

今日なぜこれを書いたかと言うと、ここのところのぼあちゃんの調子のせいで、儂、心乱れることが多く、これはなんとかしないとイカンなと考えてた。そうしたら、このことを思い出したというわけ。

まず、自分のことでさえ思い通りにならないんだから、ましてやあの子のことが思い通りになるわけがない。

そして、あの子の元気と儂の元気がリンクしてる日が続いてるんだけど、これは、あの子が元気な日の事が頭に残り、それに執著しているからなんだなと、つくづく思った。

ぼあちゃんの飼育日誌にも何度か書いたように、一喜一憂しちゃダメだと自分に言い聞かせてはいるけど、これがなかなか難しい。でも、例え一喜一憂しても、その一喜や一憂をその日のうちに終わらせられるように頑張ればいいんだよな。

「たかがトカゲに、仏教まで持ち出して苦だの楽だのと、なんて大袈裟な」と思う方もいると思うけど、一旦我が家にお迎えした以上は、"たかがトカゲ"でも大事な家族の一員。だから儂にとっては決して大袈裟なんてことはない。それに、絶好の修行の機会でもあるわけで、こういう機会を与えてくれたぼあちゃんに感謝しなくちゃダメだと思うわけ。