吉備津神社本殿の鬼門に「御釜殿」があります。

ここでは、「鳴釜神事」という神事が、今も行なわれています。

このお釜の地下八尺に温羅の頭が埋められているそうです。

現在、内部の写真撮影は禁止になっていますが、

20年程前までは撮影することができました。

20年ほど前までは、ここの巫女さんも、

代々温羅の妻, 阿曽姫の出身である、

阿曾郷出身の女性の役目でした。

現在は違うそうです。

この御釜殿は1612年、今からちょうど400年前、

石見銀山の経営者、安原伝兵衛の寄進によって再建されたそうです。

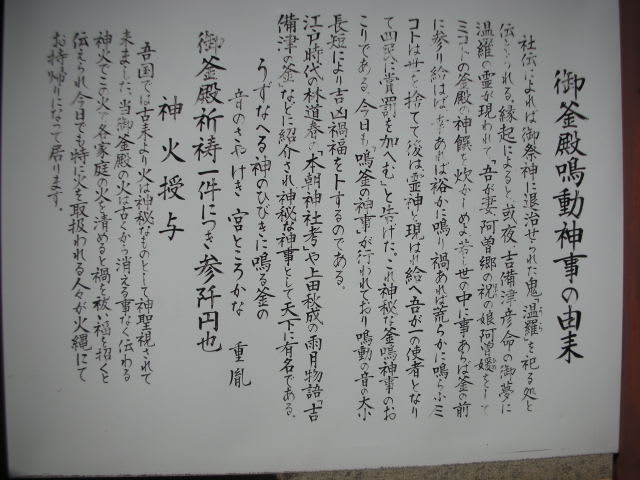

鳴釜神事の由来

ある夜、命の夢に温羅の霊が現れて、

『吾が妻、阿曽郷の祝の娘阿曽媛をして命の釜殿の神饌を炊がしめよ、若し世の中に事あれば竃の前に参り給はば幸あれば裕かに鳴り、禍あれば荒らかに鳴ろう。命は世を捨てて後は霊神と現れ給え。われは一の使者となって四民に賞罰を加えん』

と告げた。

吉備津神社本殿の中にある祭神の中には、「温羅」の名があるそうです。

吉備津命も、温羅も、お互いに相手の才能を認め、

尊敬の念をもっていたのではないでしょうか。

お互い、「あわれ」の心で通じていたのでは・・・と思います。