川西航空機の水上機、強風、二式大艇の流れを汲む、新明和工業の水陸両用機です。

元々、水上機は、航空機の高速化黎明期、速度追究のための翼型がとんでもない離着陸滑走距離を必要としたために、滑走距離の制限のない水上機が高速追究の飛行機(飛行艇)として活躍したころ(ちょうど”紅の豚”の時代ですが)、大きく発達し、その後、高機能なフラップなどの高揚力装置が開発され陸上機が盛り返すにつれ、ゲタ履き飛行機は、高性能飛行機の晴れ舞台から脱落して行くのですが、新明和の飛行艇は伝統を受け継ぐ独自の進化をつづけて、その最終完成形がこのUS-2です。

飛行艇は現在ではロシアのベリエフとカナダのボンバルディア、それと新明和しか造ってない機種ですが、US-2はそれら他の飛行艇とは段違いの性能、機能を誇ります。ちょうど本日、定期修理を終えたUS-2が六甲アイランド沖で試験飛行したそうで、離水に300m足らず、着水に300mちょっとという脅威のSTOL性能を見せつけた模様です。

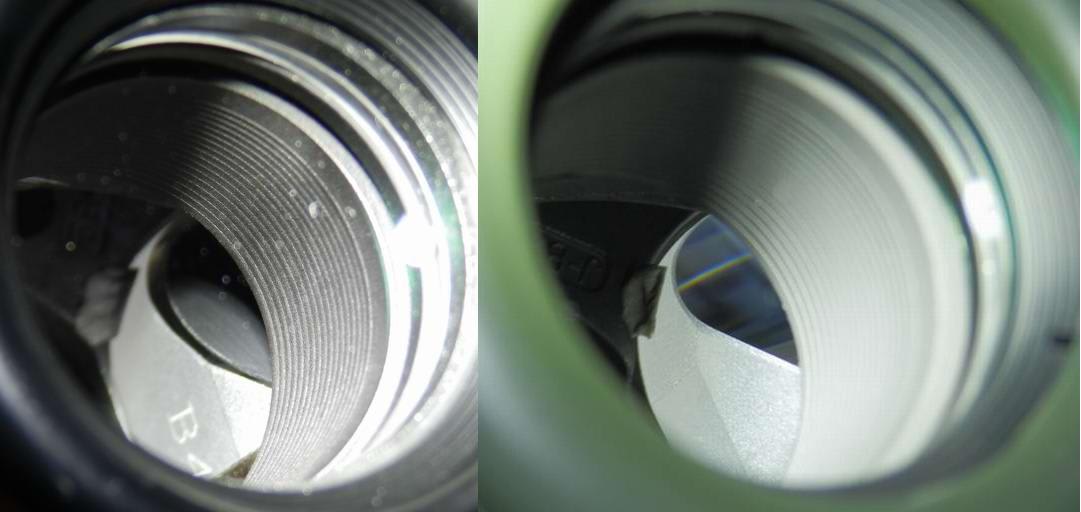

かつての高速水上機と異なるSTOL性の秘密は、巨大なフラップとBLC(境界層流制御)を備えていることです。特にBLCは本来の機能、翼面から乱流によって境界層流(翼に沿った空気の流れ)が離れてしまい、失速状態に陥るのを防ぐためだけにとどまらず、フラップから噴き出す大量の圧縮空気でプロペラの後方気流を下向きにして揚力を稼ぎ、ラダー(垂直尾翼の舵翼)、エレベーター(水平尾翼の舵翼)からも噴き出すことによって、気流の荒れた低速域でも機体の制御を容易にする、強力なものです。キャビンも後方を除いて与圧され、フライバイワイヤ化、自動化も進んだ、全体の形こそ二式大艇を彷彿とさせますが、中身は全く違う最新鋭の航空機です。

もちろん唯一、波高の高い外洋でも離着水できる水上性能も折り紙付きで、もし、運用サポート付きで一機くれるなら、光害のない外洋までその長大な航続距離を生かして飛んでいき、思う存分星空を愉しみたいと、見果てぬ夢を背負わせるに足る、そんな高性能を秘めた傑作機です。

、

元々、水上機は、航空機の高速化黎明期、速度追究のための翼型がとんでもない離着陸滑走距離を必要としたために、滑走距離の制限のない水上機が高速追究の飛行機(飛行艇)として活躍したころ(ちょうど”紅の豚”の時代ですが)、大きく発達し、その後、高機能なフラップなどの高揚力装置が開発され陸上機が盛り返すにつれ、ゲタ履き飛行機は、高性能飛行機の晴れ舞台から脱落して行くのですが、新明和の飛行艇は伝統を受け継ぐ独自の進化をつづけて、その最終完成形がこのUS-2です。

飛行艇は現在ではロシアのベリエフとカナダのボンバルディア、それと新明和しか造ってない機種ですが、US-2はそれら他の飛行艇とは段違いの性能、機能を誇ります。ちょうど本日、定期修理を終えたUS-2が六甲アイランド沖で試験飛行したそうで、離水に300m足らず、着水に300mちょっとという脅威のSTOL性能を見せつけた模様です。

かつての高速水上機と異なるSTOL性の秘密は、巨大なフラップとBLC(境界層流制御)を備えていることです。特にBLCは本来の機能、翼面から乱流によって境界層流(翼に沿った空気の流れ)が離れてしまい、失速状態に陥るのを防ぐためだけにとどまらず、フラップから噴き出す大量の圧縮空気でプロペラの後方気流を下向きにして揚力を稼ぎ、ラダー(垂直尾翼の舵翼)、エレベーター(水平尾翼の舵翼)からも噴き出すことによって、気流の荒れた低速域でも機体の制御を容易にする、強力なものです。キャビンも後方を除いて与圧され、フライバイワイヤ化、自動化も進んだ、全体の形こそ二式大艇を彷彿とさせますが、中身は全く違う最新鋭の航空機です。

もちろん唯一、波高の高い外洋でも離着水できる水上性能も折り紙付きで、もし、運用サポート付きで一機くれるなら、光害のない外洋までその長大な航続距離を生かして飛んでいき、思う存分星空を愉しみたいと、見果てぬ夢を背負わせるに足る、そんな高性能を秘めた傑作機です。

、