☆

毎回、事故例として掲載される交流耐圧試験でのUGS(PAS)のVT焼損事故例。

高圧ケーブルが持っている静電容量を介して二次側充電電流がVTに流れパンクするもの。

事故の原因③は充電電流(電源容量)とあるが、事故の状況の(参考)では、励磁電流とある...励磁電流は耐圧トランスの1次側電流と認識しているが!!どうなんだ。

結果的に知識不足のため何のための試験かワケが判らなかった様だ。

☆質問者よりコメント2016.4.29☆

なぜ3相一括試験電圧としないといけないのでしょうか。

事故の対策防止及び教訓①の必ず三相一括で...とあるのを疑問と思われた様ですが、要するに

①規定の10,350V.10分間クリアすれば良いので特に大地間-三相一括でする必要は無い。

②ただ1相ずつ印加しては耐圧試験回数3回となり面倒となるが高圧ケーブルが長い場合、前記の高圧ケーブルが持っている静電容量分の電流が多くなり、印加する相によっては結果的にVTの変圧器が焼損する事(結線)になる。VTの一次側にはヒューズ等は付いていないので注意しなければならないが、そもそもPCTなど電力財産なので自家用側で耐圧試験など、すべきで無いので、接続を外してもらう。万一、PCTパンクしたら誰が責任とるのかリスク管理を考える、電力から依頼あれば別だが...。

③絶対、交流耐圧試験でしたい場合はVTの静電容量を介して充電電流が流れ込まない2相一括(この例ではR-T相)にし、2回目はそれ以外のS相だけの耐圧試験にする。

平成31年(2019年)3月22日投稿指摘コメントありました。

VT高圧端子はR-T間に接続されているので改訂前の記載はS-T間一括は間違いでR-T間一括に接続となります。

要するにVTコイルに循環電流を流さなければ良い事になる。

基本は高圧ケーブルとPASの分離して交流耐圧試験をやり一緒にやるにしてもトランス容量不足が考えられる時はリアクトル並列にして実施する。

④一般的に耐圧試験変圧器の二次側充電電流MAXは10,350V/150mA(1.95kVA)程度なので単独、一括問わず、これをオーバーして試験すると焼損(短時間定格)するので、注意しなければならない。

⑤この教科書的なケースで高圧ケーブル長く三相一括の交流耐圧試験を是非やりたい時は静電容量を相殺する耐圧トランスと同容量程度のリアクトルを並列に入れて試験すれば良い。

⑥参考にはならないが針金電気ヤなどは交流耐圧試験セットが面倒な時などPAS、高圧ケーブル、キュービクルなども直流絶縁診断、直流耐圧試験器でやっている。

PAS、キュービクルは印加電圧直流11kV.10分間、高圧ケーブルは直流20,700V.10分間印加で実施...要するに印加してダメなものはAC.DCでも変わりなく判断出来る。

⑦実際の高圧ケーブル三相一括直流耐圧試験20,700V.10分間印加例。

高圧ケーブルはCVT38sq*80m。試験器は(株)ムサシインテックIP-701Gを使用。

(PASは装柱前に単体で交流耐圧試験、10,350V.10分間実施し受電直前の全接続時には、工事業者が高圧絶縁抵抗測定(1000V.2000MΩ)、他目視にてキュービクル内部他、施工したヶ所を確認。

⑧実際のキュービクル受電設備(変圧器容量1000kVA)の一括直流絶縁診断、印加電圧直流11kV.10分間。試験器は(株)双興電機製作所HVT-11Kを使用。

⑨リアクトル容量も大きなものも有るが、本容量でもダメな計算例。

⑩ダム建設、トンネル連絡線のハンパで無い長さであった高圧ケーブル直流耐圧試験を実施した。

⑪高圧ケーブルの様に分割印加出来ない発電機例での交流リアクトル使用の交流耐圧試験。

画像の試験器は古くなったので既に無くネットオークションで売り払う。

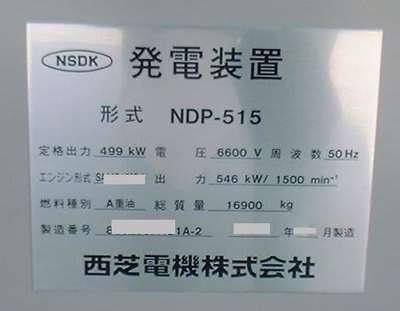

自家用発電機銘板(500kW+500kW)で2機分の交流耐圧試験をリアクトルを使い実施。

メーカーに提出する試験成績書なので、ここは真面目に交流耐圧試験をシマシタ。