逆電力継電器(RPR)を使用したので電圧、電流方向を合わせないと継電器は動作しない(R100=L /N100=N)。

また、試験器の電源極性も合わせないと、左のOCR-40LTRV電源10Aガラス管ヒューズがONした途端に爆発的にぶっ飛ぶ。

まずは試験器にアースを行い極性ランプ点灯を確認、点灯しない時はACプラグ差し込みを逆にする。

教えてgooよりコピーしたムサシ試験器のもの。双興電機でも同じ事。

ムサシインテックのip-r2000で極性を間違えて試験してはいけない理由を教えてください。

取扱説明書には、こう記載されています。

「極性確認ランプが点灯していない場合、2521形アースサイドコードには非接地側が出力されてい ます。

したがって2521形アースサイドコードを接地側に接続または接触させると電圧電流調 整器の位置によっては非常に大きな電流が流れる場合がありますので注意してください。」

つまり、アースサイドが電圧線となってしまうので地絡短絡となってしまう可能性があるのです。

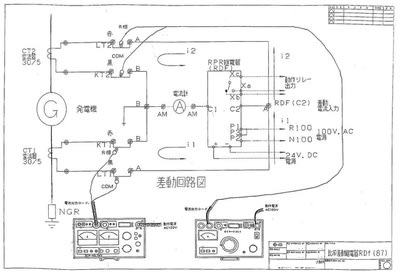

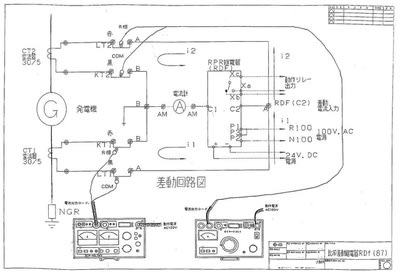

左が逆電力継電器(RPR)で比率差動継電器RDf(87)に転用して試験検証する。

使用する試験器はOCR-40LTRVとOCR-50CK。

☆

比率差動継電器RDf(87)の発電機保護用は一次、二次の変流器(CT)比が同じで良いので簡単だ。

ただ、抑制コイルが当然無いので、やっている事は比率設定はあるが。比率差動継電器RDf(87)以前の電流差動継電器みたいなもの。

こんなのでも比率差動継電器RDf(87)の試験基本は徹底検証出来る。

特に変流器(CT)側の短絡片を外さなくとも支障なくデータはとれる。