金沢の町並みと言うと、東と西にある茶屋街を思い浮かべる方が多いと思います。

北陸新幹線の開業後は、ひがし茶屋街は相当な人で賑わっています。

外から来られる方には、この街並は魅力的なものだと思います。

でも、もう1つとっても味わい深い街並みが広がるところが金沢の郊外にあるんです。

それは、金沢駅から金沢港の方向へ、海沿いに向って広がる、金石(かないわ)・大野というエリアです。

今回の禅旅では、どんな関係があったかというと、

鈴木大拙の経済的支援者であった安宅彌吉(元総合商社:安宅産業の創始者)の墓が

金石の

本龍寺にあり、墓参してから

百万石の台所を支えてきた醬油の街を訪ねようという意図だった

のですが、時間足りません・・・でした。

度重なる渡航でZENを広めていた大拙ですが、後年は大学の教員などをしながら経済は

安定していたとは思いますが、まだまだ当時は渡航費用もかかる時代、

故郷の後輩であり、実業界で成功した安宅弥吉の喜捨があっての偉業だった訳です。

墓前に手を合わせたかったのですが、また別の機会に、参加者の皆さんには来ていただきましょう!

(冬、香箱カニが水揚げされる時期がいいかも)

で、

一行はお醤油の街:大野町へ。

禅と醬油、直接的には関係ないのですが、やっぱりこの街並は一見の価値ありということで

どうしても見てほしかったんです。

お醤油の街のシンボルとも言えましょうか、お醬油の樽。

大きさに圧倒されます。。。。

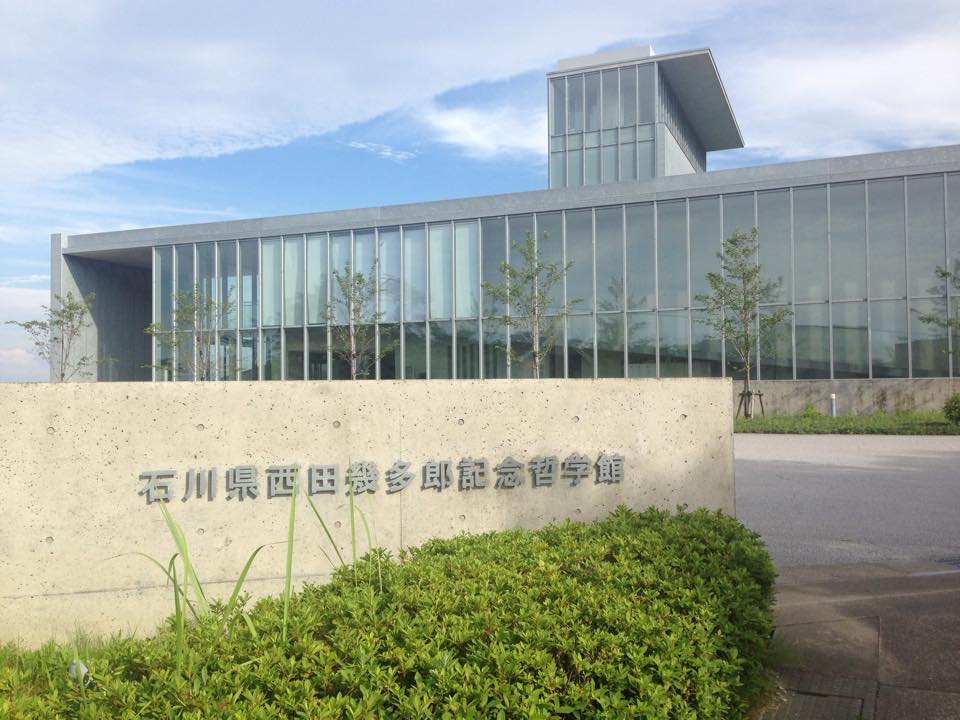

ちなみにこの後は、かほく市にある西田幾多郎記念哲学館は向うのですが、

こういうフォルムのお醤油の樽を見ると、西田哲学を学ぶ人には何かつながりを感じ取れる?と

思うのは私だけなぁ。

さて、ここでは

この地域の「まいどさん」(金沢市の観光ボランティア)でもある紺市醬油の紺田さんに

ご案内いただきました。

紺田さんがオーナーをしている役割を終えた蔵「もろみ蔵」は、カフェやギャラリーとして

安らぎの場となっており、

その中で「しょうゆソフトクリーム」をいただきながらお話を拝聴しました。

私は、この日はいただけませんでしたが、事前にしっかり味わっており、ソフトクリームと醬油の相性は抜群!

醬油キャラメル風味とでもいいますでしょうか、違和感なくステキな和スイーツです。

石川県地方のソフトクリームのレベルの高さまた知らしめる逸品でございます。

お話いただいたのは、街の特徴、歴史、お醤油の特徴や作り方などなど。

私は醬油の作り方って全然知らなかったんだな・・・

しかも、製造工程がなかなか頭に入ってこなくて、後日もう一回説明を受けたくらい、

日頃、当たり前のように口にしている調味料のことを知らないことに衝撃。。。

でも、金沢生まれの私としては、金沢を離れてもこの大野の醬油じゃないとダメだったんです。

金沢を離れた同級生からも同じように聞きます。

マヨネーズや、ドレッシングの作り方はわかっていても、

醬油って調味料のホント「原点」なんだなとしみじみしました。

そんなお醤油に、参加者はぐいぐい引き込まれていき、

「夜の旅館でのお刺身、これで食べるんだ〜」と早速醬油を購入する参加者も。

それから、直源醬油さんのアンテナショップに立ち寄りました。

こちらには「おえの間」という昔ながらの来客のためのお部屋が保存されています。

大切なお道具をしまう蔵も歴史を感じます。

写真をアップしようと思ったのですが、撮ってない。。。

おそらく悠久の時間に思いを委ねてシャッターを切ることなど忘れていたんですね。

なので、

せっかくこの記事を読んで、「初めて金沢にそんな街があったんだ、行ってみたい!」と思った方は、

実際に行ってみてください。

ちなみに、私たちはマイクロバスでの移動でしたが、観光客の方が行くとなると「さて?」と

なってしまうエリアなのですが、

金沢の中心地・香林坊、武蔵が辻からも北陸交通バスでも、1時間に1本はバスが出ていますから、

帰りのバスの時間さえしっかり守れば、コンパクトにまとまったこの地域は安心して楽しめます。

2回目以降の金沢を楽しむ方は、レンタカーを借りて、能登方面と組み合わせて回るというのが

私のおすすめです。

とても暑い日になることはわかっていたのですが、何せこの時期にしかこのツアーはできない理由が

ありまして、紺田さんにはご心配もおかけし、ご無理も申し上げました。

しかし、暑い夏にアツイご案内。

穏やかな天然色の街並や大事に保存される建造物、丁寧な暮らしぶり、

そこで醬油づくりに携わる方の真摯な思いに触れ、

やっぱり訪れる人にとってその街の印象ってそこに実際に暮らす人が作っていくもんなんだって。

そういう時間が作れたのはとてもうれしいことだったなと思っています。

今回は、世話役の立場でうかがったので、

次回は、もう少しノンビリうかがいたいです。

私の自宅とは同じエリアなのでこれからは気軽な感じで立ち寄らせていただきます。

>

>

>

>

>

>