自分が蛾に本格的にはまったのは、2003年のことである。

その顛末は、こちらにある。

http://matsz.la.coocan.jp/tyouga/tyou/yasan.html

野蚕へのあこがれからすべては始まった。

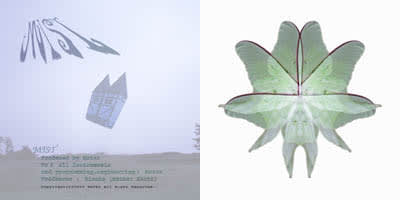

自分のセカンドソロアルバムとなった 「MIST」(2003)

最初は、シンジュサンを使うつもりだったが、その姿に接することは出来ず、

オオミズアオを使おうと言うことになった。しかし、ろくな写真が撮れず、

webのトンボ仲間から画像を拝借してジャケットに使った。

そんな流れの中で、野蚕を求めてはるばる秩父の山を彷徨うようになり、その内に

どくがのこなにあたって、蛾飢道に墜ちたのであった。

いや、最初はどう転んでも、野蚕以外の蛾には目もくれないつもりだった。

冗談でその内に中型、小型の蛾にはまったりして・・・と言っていたが、

本当にはまってしまった!

以来、埼玉の山里を夜な夜な巡り、1500種近い蛾の画像(県外種65~70を加えた

約1550が現在の数)を収集して今日に至っている。

話は野蚕に戻るが、自分の蛾好きの原点は、野蚕にあった。

子供の頃、開張マニアだったこともあり、大きなヤママユの類は元々大好きだった。

ヤママユは最も贔屓の蛾であったが、シンジュサン、ウスタビガ、クロウスタビガなどには

子供の頃出会ったことが無く、心のどこかではあこがれの存在だった。

その中の一つ、ウスタビガは、あこがれの野蚕の中では、最も早くに出会えた蛾である。

その顛末は上記に示したURLにあるとおり。この2003年の出会いにはじまり、10月11月に

どうしても時間のとれなかった2007年を除き、毎年ウスタビガには確実に埼玉で出会っている。

ところで、最近、webで埼玉においてはウスタビガは稀であるという話を目にした。

今までウスタビ狙いで出かけて外れたことがない自分の感覚としては、

「そんなことはないだろう・・・」という感じだった。

野蚕は年により増減が激しく、ここ二三年は特に出現期も異常になっている。

例えば、蛾を始めた当初には腐るほど見られたクスサンが、ここ数年激減している。

ヤママユの出現期が従来7月末から9月だったのが、9月から10月を中心にシフトし、

クスサンに代わってヒメヤママユが爆発的に増え、出現期も9月ころまで早まった。

ウスタビに関しては、たまたま自分が運が良かったのかもしれないが、実は県外では

ウスタビには会ったことがない。今まで見た何十頭かのウスタビはすべて埼玉で見た

ものであった。自分の感覚としては、埼玉でまだ会えていないクロウスタビガはレア、

ヤママユ、クスサン、オオミズアオはかなり普通だが、クスサンは激減、ヤママユも

相当減っている。(外灯や自販機の光波長の変化の影響もあるだろう)シンジュサン、

エゾヨツメ、ウスタビガは稀ではないが、出現期が短いために、会う機会が限られる

という感じだ。(シンジュサンは、6月から8月に断続的に出るようだが、自分のタイ

ミングとしては、6月半ば過ぎと7月末である)オナガミズアオにも言及しておくと、

2006年の夏の雨の夜、ふと思い立って、訪れた近場のコンビニで偶然の出会いをした

のがただ一度の出会いである。

ウスタビガが実のところ埼玉においてレアなのかどうか?は、実はそんなに

重要なことではない。

(一応、埼玉昆虫談話会では最近目にしなくなった身近な昆虫の一つとして

ウスタビガを取り上げて情報を募集している。他にアサマイチモンジ、イボ

タガなどがあるが、昔より少なくなったけど、ちょっとがんばれば見つかる

ようなステータスの種類であり、レアな種というわけではない)

でも、今年も一応目にしておかないと何となく気が済まない感じになった(笑)

そんなこんなで、既に二週間ほど前、近場の丘陵地を偵察に出かけたが、ウスタ

ビガよりも若干早めにでるオンタイムの種類が見られただけで空振り。

それを受け、そろそろ出ている頃か?と言うことで、11月末近くになって偵察に

出かけることとなった。

二週間ほど前は、夕方までは暖かかったが、風が急に強く吹き出し、夜半には結

構寒くなった。しかし、今回は比較的暖かく、観察するにはまあまあの夜となった。

3年前の同時期、周辺のコンビニでは数頭のウスタビガが見られたのだが、今回はな

にやら工事をしているらしく、蛾の姿は皆無であった。

そこで、同じく三年前に1♀を確認している駅舎へと向かう。

この周辺は、数こそ少ないが、面白い普通種が代わる代わる現れ、ここに通うことで、

県内確認種を確実に増やしていった場所である。ここで得られた個人的初物としては、

オオトモエ、カレハガと言ったタレント蛾をはじめ、他では見ていないシロミャクオ

エダシャク、クサビヨトウ、クリイロアツバ、マルシラホシアツバ、ヒメボクトウな

どが印象に残っている。

春にイボタガとエゾヨツメを同時に見ることが出来たのもここである。

最初に目に付いたのは、カバエダシャク。蛾を探しに行ってもこれしかいなくてガッカリ

という話を良くきく気の毒な存在である。

前回予定通り姿を現したチャエダシャクは既に亡骸となって転がっていたが、

その代わりに、随分遅いクロクモエダシャクが出ていた。遠目から見たら

テンヅマナミシャクとか、この時期旬であるトガリバナミシャクにみえたの

だが・・・。

トガリキリガトリオ。見事に一頭ずつ亡骸となって転がっていた。

ウスキトガリはノコメトガリと間違えて見逃すところだった。

高いところに一頭だけ目立っていた初冬の大型ヨトウ、ホソバハガタヨトウ。

駅舎を一周した時点ではこんなもんだった。

でも、この駅舎の面白い点は、かならず二周すると良いことがあると言うこと。

だからいつもかならず二周以上している。

案の定、見逃しているのがいくつかいた。

最近では当たり前のような存在になってしまったウスモモイロアツバ。

秩父の低山でもよく見かける。

越冬前のカシワオビキリガ。

いつもだまされてしまうトビモンアツバ。セクロモンアツバだったかな?オオトビモン

の秋型の♀だと思い込んでいたので、初物のオオトビモンアツバだと思ったのだが、た

だのトビモンということで、初物ではない。

そしてやはり見つけた!

二週間前には見つけられなかったので、この二週間の間に発生し、飛来した可能性が大きい。

ウスタビガ♀の翅だ。これで、一応、今年も会えたということになる。

埼玉の低地、丘陵地では、11月20日を目安に考えると良さそうだ。2006年はある意味

当たり年だったのかもしれないし、最も蛾にのめり込んだ年であったのもあるだろう。

その翅を撮影しようとしていたら、その横からクロオビフユナミシャク?と思われる個

体が飛んだが、見失ってしまった。

今年はすっかりトンボ中心の年に戻り、蛾探索は今までで最も手薄の年になった。

その薄さを象徴するかのように、この夜出会えた内3種は、その名前に「ウス」

を冠していたのであった。