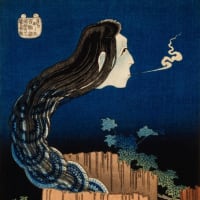

睛明淵、晴明ころがし(睛明こかし)、晴明の社(やしろ)、睛明腰掛岩、睛明の井、木偶茶屋(でくちゃや)、晴明の手植の樹、安倍睛明庚申大明神、睛明田 その1

「南紀土俗資料」(森彦太編、大正3年3)には、安倍睛明(あべのせいめい)伝があり、面白い故事が記されている。

睛明淵の由来

昔、阿倍睛明が上山路の笠塔山(和歌山県田辺市)に入り、笠の下で所願祈祷をした。

或る日、大和の十津川へ行こうとして、殿原の恩行寺に来て泊まった。

しかし、睛明が大金を所持しているのを見た、この地の一若(いちわか)なるものがいた。

何とかして、その大金を奪ってやりたものだ、と仲間と語らって、晴明の駕籠かきに雇われた。

翌朝の明け方、彼を乗せてこの寺を出発した。

その途中に、とある断崖の下、丹生ノ川(和歌山県九土度山町)に湛へたる深淵のほとりに差しかかるや、俄然、晴明を捕まえて淵へ投げ捨ててしまった。

「さすがの睛明でも、この高さから突き落とされては、一たまりもあるまい。さあ、下りて行ってあの大金を早く盗ろう。」と川辺に下りた。

すると、あにはからんや、こときれた筈の睛明は、全身が血まみれになって、向岸の岩に腰かけていた。

そして、川には榊の葉が数多散乱していた。

さては、あの大金と見えたのは、榊の葉であったかと再び驚いた。

晴明淵と言う名は、これから起った。

晴明は、その後 谷口と言う所へ行って人生を終えたと伝えられている。

いわゆる晴明淵は、今の東小学校殿原分教場(和歌山県田辺市)の東に行く事、約二十町のところにある。

この伝説を(紀州俗伝)には、以下のように記している。

日高郡(和歌山県)上山路村殿原の谷口という小字(こあざ)の田の中に、晴明の社と言う小さな祠(ほこら)がある。

この川に棲む蛭は、大さも形も普通の蛭と異ならないが、血を吸わない。

医療のため、捕えても役に立たない(昔は、ヒルに血を吸わせる療法があった)。

荘子に、「散木は、斧伐を免がれる」との言葉があるが、その類である。

祠のかたわらに、睛明の井と言う、清水がある。

この殿原の応行寺と言う所と隣の大字(大字)の丹生川との間に晴明の淵がある。

その上の道側に、睛明ころがしと言う険しい崖がある。

また、淵の彼方の丹生川に腰掛け石がある。

睛明が熊野詣の時に、応行寺で駕籠に乗った。

丹生川の方へ行く途中、罵龍かき共が、睛明の所持金を取ろうとして、この崖より睛明を転し(ころがし)落としたが死ななかった。

川を渡って件の石に腰掛け休んでいた。

駕籠かき達は、大に驚き、謝罪した。

しかし睛明は、怒る気色もなく、欲しい物を与えてやろう、と財布を与えた。

駕籠かき達は、大いに喜び、財布を持帰って開けて見たが、木の葉ばかり入っていたと言う。

それから、睛明は、笠塔山に上った。

この山に、馬の馬場と言って、長さ五六十間、幅は四五間の馬場のような平坦な道があった。

今にいたっても、人が管理もしないのに一切の草木が生じない。

両側に大木が生えて並んでいる。

しかも、誰も乗っていない白馬が時々現われて駈けて行く。

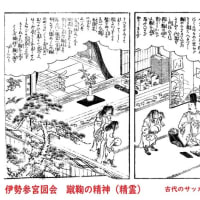

又、木偶茶屋(でくちゃや)といって、人がたまたま路で野宿すると、夜中に忽ち小屋が立って、人形芝居が盛んに催され、明け方に及んで忽然と消え失せる所があった。

睛明が、ここに来て、笠を木に掛け、塔に見立てて祈ってより、その怪は、永く現れなくなったと言う。

東牟婁郡(ひがしむろぐん:和歌山県)七川村平井と言う所の神林に、晴明の手植の不思議な樹がある。

誰もその名を知らかっった。

ある人が、その枝を折って、私(南方熊楠)に示したのを見るに「おがたまのき(モクレン科の木)」であった。(をがたま:オガタマノキ。招霊木、小加玉木。モクレン科オガタマノキ属)

那智山(和歌山県)にも睛明の遺跡が色々と伝わっている。

古事談に、

「晴明は、俗人ではあるが、那智(なち)十日の修行者である。毎日、ある時間、滝の下に立って、水に打たれる行を行った。安倍晴明の前世も高貴な大峰行者であった云々、とあるので、広く熊野地方を旅したかも知れない。(南方熊楠)

「南紀土俗資料」(森彦太編、大正3年3)には、安倍睛明(あべのせいめい)伝があり、面白い故事が記されている。

睛明淵の由来

昔、阿倍睛明が上山路の笠塔山(和歌山県田辺市)に入り、笠の下で所願祈祷をした。

或る日、大和の十津川へ行こうとして、殿原の恩行寺に来て泊まった。

しかし、睛明が大金を所持しているのを見た、この地の一若(いちわか)なるものがいた。

何とかして、その大金を奪ってやりたものだ、と仲間と語らって、晴明の駕籠かきに雇われた。

翌朝の明け方、彼を乗せてこの寺を出発した。

その途中に、とある断崖の下、丹生ノ川(和歌山県九土度山町)に湛へたる深淵のほとりに差しかかるや、俄然、晴明を捕まえて淵へ投げ捨ててしまった。

「さすがの睛明でも、この高さから突き落とされては、一たまりもあるまい。さあ、下りて行ってあの大金を早く盗ろう。」と川辺に下りた。

すると、あにはからんや、こときれた筈の睛明は、全身が血まみれになって、向岸の岩に腰かけていた。

そして、川には榊の葉が数多散乱していた。

さては、あの大金と見えたのは、榊の葉であったかと再び驚いた。

晴明淵と言う名は、これから起った。

晴明は、その後 谷口と言う所へ行って人生を終えたと伝えられている。

いわゆる晴明淵は、今の東小学校殿原分教場(和歌山県田辺市)の東に行く事、約二十町のところにある。

この伝説を(紀州俗伝)には、以下のように記している。

日高郡(和歌山県)上山路村殿原の谷口という小字(こあざ)の田の中に、晴明の社と言う小さな祠(ほこら)がある。

この川に棲む蛭は、大さも形も普通の蛭と異ならないが、血を吸わない。

医療のため、捕えても役に立たない(昔は、ヒルに血を吸わせる療法があった)。

荘子に、「散木は、斧伐を免がれる」との言葉があるが、その類である。

祠のかたわらに、睛明の井と言う、清水がある。

この殿原の応行寺と言う所と隣の大字(大字)の丹生川との間に晴明の淵がある。

その上の道側に、睛明ころがしと言う険しい崖がある。

また、淵の彼方の丹生川に腰掛け石がある。

睛明が熊野詣の時に、応行寺で駕籠に乗った。

丹生川の方へ行く途中、罵龍かき共が、睛明の所持金を取ろうとして、この崖より睛明を転し(ころがし)落としたが死ななかった。

川を渡って件の石に腰掛け休んでいた。

駕籠かき達は、大に驚き、謝罪した。

しかし睛明は、怒る気色もなく、欲しい物を与えてやろう、と財布を与えた。

駕籠かき達は、大いに喜び、財布を持帰って開けて見たが、木の葉ばかり入っていたと言う。

それから、睛明は、笠塔山に上った。

この山に、馬の馬場と言って、長さ五六十間、幅は四五間の馬場のような平坦な道があった。

今にいたっても、人が管理もしないのに一切の草木が生じない。

両側に大木が生えて並んでいる。

しかも、誰も乗っていない白馬が時々現われて駈けて行く。

又、木偶茶屋(でくちゃや)といって、人がたまたま路で野宿すると、夜中に忽ち小屋が立って、人形芝居が盛んに催され、明け方に及んで忽然と消え失せる所があった。

睛明が、ここに来て、笠を木に掛け、塔に見立てて祈ってより、その怪は、永く現れなくなったと言う。

東牟婁郡(ひがしむろぐん:和歌山県)七川村平井と言う所の神林に、晴明の手植の不思議な樹がある。

誰もその名を知らかっった。

ある人が、その枝を折って、私(南方熊楠)に示したのを見るに「おがたまのき(モクレン科の木)」であった。(をがたま:オガタマノキ。招霊木、小加玉木。モクレン科オガタマノキ属)

那智山(和歌山県)にも睛明の遺跡が色々と伝わっている。

古事談に、

「晴明は、俗人ではあるが、那智(なち)十日の修行者である。毎日、ある時間、滝の下に立って、水に打たれる行を行った。安倍晴明の前世も高貴な大峰行者であった云々、とあるので、広く熊野地方を旅したかも知れない。(南方熊楠)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます