中学受験で疲弊しないために、親子で楽しむ受験になるヒントを綴っていきたいと思います。

中学受験で子どもと普通に幸せになる方法

併願校を考える前に

塾の先生と志望校の面談をすると、

「最初の3日間で必ず1校合格する学校を選んでください。」

といわれるケースが多いでしょう。

東京、神奈川の場合は入試は2月1日から2月3日の間にかなりの学校の入試が終わってしまいます。したがって、この間に必ず合格する学校を選んで受験し、勢いを取り戻すというのは確かに大事な作戦ではあるのです。

しかし、「その学校に行く」ということが、ある程度満足するものでないと、勢いを取り戻す、ということにはならない。合格しそうな学校、というのはまずは偏差値表から見て考えるわけですが、それから学校説明会に行ったり、文化祭に行ったりしても、ちょっとピンとこない、ということはあるでしょう。

そうなると、やはり行かせたい学校を受けさせたい、という気持ちが強くなります。ただ、落ちる可能性がある。落ちたら、公立になる。それがちょっと怖い、と思われるかもしれません。

しかし、そうは言いながら、高校受験のことを良く調べられているか、といえば、そうでもないのです。

何となく、人から聞いた話を鵜呑みにしてしまっているところがあります。公立中学から高校受験だって悪くはない。しかも、今は公立中学も選択できる地域が増えました。もし、行かせたい学校に行けない、ということであるならば、高校でもう一度、という考え方は当然ありえる話だと思うのです。

そのお母さんは、下の子の中学受験を迷われていました。兄は、自分で勉強するし、中学から受験をしたいというので、勉強し、大学付属校に合格しました。しかし、下の子は、みんなで甘やかした、というわけではないが、やはり幼い。中学受験はどうだろうか?という感じはあったのですが、「お兄ちゃんといっしょにしたい」という本人の弁で、中学受験を始めることになったのです。

兄とは別だから、と思い、いろいろ学校を見て回ったり調べたりしたのですが、どうもピンとこない。本人は本人なりに努力はしているが、兄ほど成績が上がらない。

最終的にその家族は、兄と同じ学校を受け、そして不合格であった場合は公立を選択することにしました。

「大学付属は高校でもチャンスがあるので、その方が納得がいく。」というものであって、それはそれで良かったのではないかと思います。

実際には中学入試では合格せず、その後すぐに高校受験の準備に入りました。

「ウチの場合は6年計画です。」と言っておられましたが、しかし中学受験をさせたことは「非常に良かった」そうです。

何より本人が自分で勉強するようになったし、本人に何が足りないか、どういう勉強をすべきか、ということもよくわかった。もちろん中学と高校では受験科目も違いますが、それでも受験をさせることで先に勉強できたことも多く、また本人が受験を経験する中で自覚が芽生えたことは何より大きかったと話されてました。

最近は公立高校の大学受験に対する取り組みもだいぶ違ってきました。その意味で、中学受験をする以上「高校受験は避ける」と絶対視する必要はない、と私は思います。

もちろん、受験する以上合格してほしいし、「納得のいく」学校であるならば、第一志望でなくとも受験し、行かせた方が良いと思うのです。

しかし、そういう学校がない、というのであれば、良く高校受験の状況を調べてみることも大事なことではないでしょうか。

高校受験は、もう本人がかなりしっかりしてきますので、本人と学校の先生と塾ということで進んでいきますが、それはそれなりに得ることが多いと思います。

滑り止めの学校を考える、と同時に高校受験をしたらどうなるか、ということもしっかり考えた上で、受ける学校を絞り込んでいかれたら良いのではないでしょうか。

==============================================================

今日の田中貴.com

台風だから無理はしない

==============================================================

中学受験 算数オンライン塾

9月30日の問題

==============================================================

==============================================================

お知らせ

算数4年後期第7回 算数オンライン塾「小数の積と商」をリリースしました。

詳しくはこちら

==============================================================

にほんブログ村

「最初の3日間で必ず1校合格する学校を選んでください。」

といわれるケースが多いでしょう。

東京、神奈川の場合は入試は2月1日から2月3日の間にかなりの学校の入試が終わってしまいます。したがって、この間に必ず合格する学校を選んで受験し、勢いを取り戻すというのは確かに大事な作戦ではあるのです。

しかし、「その学校に行く」ということが、ある程度満足するものでないと、勢いを取り戻す、ということにはならない。合格しそうな学校、というのはまずは偏差値表から見て考えるわけですが、それから学校説明会に行ったり、文化祭に行ったりしても、ちょっとピンとこない、ということはあるでしょう。

そうなると、やはり行かせたい学校を受けさせたい、という気持ちが強くなります。ただ、落ちる可能性がある。落ちたら、公立になる。それがちょっと怖い、と思われるかもしれません。

しかし、そうは言いながら、高校受験のことを良く調べられているか、といえば、そうでもないのです。

何となく、人から聞いた話を鵜呑みにしてしまっているところがあります。公立中学から高校受験だって悪くはない。しかも、今は公立中学も選択できる地域が増えました。もし、行かせたい学校に行けない、ということであるならば、高校でもう一度、という考え方は当然ありえる話だと思うのです。

そのお母さんは、下の子の中学受験を迷われていました。兄は、自分で勉強するし、中学から受験をしたいというので、勉強し、大学付属校に合格しました。しかし、下の子は、みんなで甘やかした、というわけではないが、やはり幼い。中学受験はどうだろうか?という感じはあったのですが、「お兄ちゃんといっしょにしたい」という本人の弁で、中学受験を始めることになったのです。

兄とは別だから、と思い、いろいろ学校を見て回ったり調べたりしたのですが、どうもピンとこない。本人は本人なりに努力はしているが、兄ほど成績が上がらない。

最終的にその家族は、兄と同じ学校を受け、そして不合格であった場合は公立を選択することにしました。

「大学付属は高校でもチャンスがあるので、その方が納得がいく。」というものであって、それはそれで良かったのではないかと思います。

実際には中学入試では合格せず、その後すぐに高校受験の準備に入りました。

「ウチの場合は6年計画です。」と言っておられましたが、しかし中学受験をさせたことは「非常に良かった」そうです。

何より本人が自分で勉強するようになったし、本人に何が足りないか、どういう勉強をすべきか、ということもよくわかった。もちろん中学と高校では受験科目も違いますが、それでも受験をさせることで先に勉強できたことも多く、また本人が受験を経験する中で自覚が芽生えたことは何より大きかったと話されてました。

最近は公立高校の大学受験に対する取り組みもだいぶ違ってきました。その意味で、中学受験をする以上「高校受験は避ける」と絶対視する必要はない、と私は思います。

もちろん、受験する以上合格してほしいし、「納得のいく」学校であるならば、第一志望でなくとも受験し、行かせた方が良いと思うのです。

しかし、そういう学校がない、というのであれば、良く高校受験の状況を調べてみることも大事なことではないでしょうか。

高校受験は、もう本人がかなりしっかりしてきますので、本人と学校の先生と塾ということで進んでいきますが、それはそれなりに得ることが多いと思います。

滑り止めの学校を考える、と同時に高校受験をしたらどうなるか、ということもしっかり考えた上で、受ける学校を絞り込んでいかれたら良いのではないでしょうか。

==============================================================

今日の田中貴.com

台風だから無理はしない

==============================================================

中学受験 算数オンライン塾

9月30日の問題

==============================================================

==============================================================

お知らせ

算数4年後期第7回 算数オンライン塾「小数の積と商」をリリースしました。

詳しくはこちら

==============================================================

にほんブログ村

コメント ( 0 )

気分転換は上手に

そんなに長い時間、集中力は続かないし、疲れてくれば当然、解ける問題のペースは落ちていきます。

だから、上手に休息をとったり、気分転換をする必要があります。

そんなときは、ちょっと子どもと遊んでみるのもひとつの手です。

私は良く、子どもたちとトランプをやっていました。

テレビゲームをしたいと思うかもしれないが、目も休めたい。

2ゲームほどやると気分転換になるし、さあ、次に行こうか?という気になってくる。

お茶やジュースを飲みながら、おしゃべりというのも手ですが、何か違うことで遊んでみると、気分転換になるでしょう。

だからといって、気分転換ばかりではいけないのですが・・・。

ちなみに、私のペースは2時間に1回、10分ぐらいです。

=============================================================

今日の田中貴.com

メタンとプロパン

==============================================================

今日の慶應義塾進学情報

福翁自伝

==============================================================

お知らせ

算数オンライン塾 4年後期第6回「分配算」をリリースしました。

詳しくはこちらから

==============================================================

にほんブログ村

だから、上手に休息をとったり、気分転換をする必要があります。

そんなときは、ちょっと子どもと遊んでみるのもひとつの手です。

私は良く、子どもたちとトランプをやっていました。

テレビゲームをしたいと思うかもしれないが、目も休めたい。

2ゲームほどやると気分転換になるし、さあ、次に行こうか?という気になってくる。

お茶やジュースを飲みながら、おしゃべりというのも手ですが、何か違うことで遊んでみると、気分転換になるでしょう。

だからといって、気分転換ばかりではいけないのですが・・・。

ちなみに、私のペースは2時間に1回、10分ぐらいです。

=============================================================

今日の田中貴.com

メタンとプロパン

==============================================================

今日の慶應義塾進学情報

福翁自伝

==============================================================

お知らせ

算数オンライン塾 4年後期第6回「分配算」をリリースしました。

詳しくはこちらから

==============================================================

にほんブログ村

コメント ( 0 )

涼しくなったからといって安心してはいけない

一昨日大阪の小学校で運動会の練習中、30人の子どもたちが熱中症とみられる症状を訴えて、緊急搬送されました。

13人は入院が必要な熱中症。しかし、この日の午前9時の気温は23.9°

専門家は「気温が20度台まで下がっても、湿度や体調次第では熱中症になる可能性はある。」と指摘しているそうです。

季節の変わり目で、気温の上下が激しい時期です。暑いと思ったら、急に夕方冷えてきたり。実際、気温の変化についていけず、風邪を引いたりするのもこの季節なのです。

しかも受験生はここのところ大変忙しい生活をしています。

夏休みもがんばったが、9月になっても毎週末塾だ、模擬試験だと外出が多くなっている。6年生だから、結構身体が大きくなっている子どもは多いのですが、しかし、充分に体力があるかといえば、そうではない。ここが高校受験生や大学受験生と違うところです。

一番大事なのは睡眠時間だと思いますが、体調がすぐれない、という感じがしたら、やはりしっかり身体を休ませることが大事です。子どもたちは、疲れやすいが、しっかり休めばまた元気になる。長い時間無理はできないが、こまめにやっていくことはできるのです。

ですから、お父さん、お母さんが持っている受験勉強のイメージとは違います。朝の2時や3時まで勉強していた、という経験を持っている方は多いでしょうが、しかし、それは小学生にはできないことです。だから無理はさせない。

こまめに勉強時間をとり、こまめに休ませる。この時間の使い分けは小学生ならでは、ですが、しかし無理して体をこわしてもいけないので、様子をしっかり見てあげてください。

==============================================================

今日の田中貴.com

無料の実力テスト

==============================================================

中学受験 算数オンライン塾

9月28日の問題

==============================================================

お知らせ

算数オンライン塾 4年後期第6回「分配算」をリリースしました。

詳しくはこちらから

==============================================================

にほんブログ村

13人は入院が必要な熱中症。しかし、この日の午前9時の気温は23.9°

専門家は「気温が20度台まで下がっても、湿度や体調次第では熱中症になる可能性はある。」と指摘しているそうです。

季節の変わり目で、気温の上下が激しい時期です。暑いと思ったら、急に夕方冷えてきたり。実際、気温の変化についていけず、風邪を引いたりするのもこの季節なのです。

しかも受験生はここのところ大変忙しい生活をしています。

夏休みもがんばったが、9月になっても毎週末塾だ、模擬試験だと外出が多くなっている。6年生だから、結構身体が大きくなっている子どもは多いのですが、しかし、充分に体力があるかといえば、そうではない。ここが高校受験生や大学受験生と違うところです。

一番大事なのは睡眠時間だと思いますが、体調がすぐれない、という感じがしたら、やはりしっかり身体を休ませることが大事です。子どもたちは、疲れやすいが、しっかり休めばまた元気になる。長い時間無理はできないが、こまめにやっていくことはできるのです。

ですから、お父さん、お母さんが持っている受験勉強のイメージとは違います。朝の2時や3時まで勉強していた、という経験を持っている方は多いでしょうが、しかし、それは小学生にはできないことです。だから無理はさせない。

こまめに勉強時間をとり、こまめに休ませる。この時間の使い分けは小学生ならでは、ですが、しかし無理して体をこわしてもいけないので、様子をしっかり見てあげてください。

==============================================================

今日の田中貴.com

無料の実力テスト

==============================================================

中学受験 算数オンライン塾

9月28日の問題

==============================================================

お知らせ

算数オンライン塾 4年後期第6回「分配算」をリリースしました。

詳しくはこちらから

==============================================================

にほんブログ村

コメント ( 0 )

採点基準から考える

国語の読解問題で、記述式で答える学校が増えてきています。

さて、こういう学校の採点はどうやって行われるか、というと、採点基準を決めます。選択式や記号式であれば、だれが採点してもいいが、記述式は自由度が高い分だけ、採点する人が増えれば増えるほど、その基準はぶれやすい。

だからまず人数をしぼる。記述を採点するのは3人だけ、あるいは1人の先生がこの1問は全部見る、という形をとります。

しかし、一人でも採点は基準を決めておかないとぶれる可能性があるので、この要素とこの要素が入っていれば満点、ひとつだけなら、半分。かつ、誤字・脱字は1か所について1点減点、というような採点基準を決めるのです。

で、したがって書き方はどうあれ、この要素が入っていなければ、点数はとれない、ということになるのです。

だから記述の解答を書くときに、これを逆手にとる。

何が入っていなければいけないか、を考えるわけです。

この採点基準は多くの場合複数。だいたいは2つと言うケースが多いが、字数によってさらに増える場合があります。

平均すると50字前後が2つ。100字前後は3つという感じでしょう。この要素を箇条書きにする。

2つなら、2つを箇条書きにまずしてみます。

すると、だいたい何を答えるべきかが見えてくるケースが多い。あとは主語と述語に気を付ける。

「どんな気持ちでしたか?」 という質問については ~な気持ち。のような表現になるだろうし、「なぜ、太郎君はそう思いましたか?」という質問については「~だから。」のような述語が決まります。したがってその述語に対する主語を一致させて考える。

これでだいたい書く内容が決まるでしょう。

問題を考えるときに、この採点基準を思い起こしながら書いてみると、案外うまく解答を書けるようになってきます。

ぜひ練習してみてください。

=============================================================

今日の田中貴.com

模擬試験と地域性

==============================================================

今日の慶應義塾進学情報

現代社会に関する問題

==============================================================

お知らせ

算数オンライン塾 4年後期第6回「分配算」をリリースしました。

詳しくはこちらから

==============================================================

にほんブログ村

さて、こういう学校の採点はどうやって行われるか、というと、採点基準を決めます。選択式や記号式であれば、だれが採点してもいいが、記述式は自由度が高い分だけ、採点する人が増えれば増えるほど、その基準はぶれやすい。

だからまず人数をしぼる。記述を採点するのは3人だけ、あるいは1人の先生がこの1問は全部見る、という形をとります。

しかし、一人でも採点は基準を決めておかないとぶれる可能性があるので、この要素とこの要素が入っていれば満点、ひとつだけなら、半分。かつ、誤字・脱字は1か所について1点減点、というような採点基準を決めるのです。

で、したがって書き方はどうあれ、この要素が入っていなければ、点数はとれない、ということになるのです。

だから記述の解答を書くときに、これを逆手にとる。

何が入っていなければいけないか、を考えるわけです。

この採点基準は多くの場合複数。だいたいは2つと言うケースが多いが、字数によってさらに増える場合があります。

平均すると50字前後が2つ。100字前後は3つという感じでしょう。この要素を箇条書きにする。

2つなら、2つを箇条書きにまずしてみます。

すると、だいたい何を答えるべきかが見えてくるケースが多い。あとは主語と述語に気を付ける。

「どんな気持ちでしたか?」 という質問については ~な気持ち。のような表現になるだろうし、「なぜ、太郎君はそう思いましたか?」という質問については「~だから。」のような述語が決まります。したがってその述語に対する主語を一致させて考える。

これでだいたい書く内容が決まるでしょう。

問題を考えるときに、この採点基準を思い起こしながら書いてみると、案外うまく解答を書けるようになってきます。

ぜひ練習してみてください。

=============================================================

今日の田中貴.com

模擬試験と地域性

==============================================================

今日の慶應義塾進学情報

現代社会に関する問題

==============================================================

お知らせ

算数オンライン塾 4年後期第6回「分配算」をリリースしました。

詳しくはこちらから

==============================================================

にほんブログ村

コメント ( 0 )

集中力

問題を夢中になって考えていたり、作業に没頭しているとあっという間に時間がたってしまう。このときは非常に頭の活動は活発化していて非常に良い状態であるといえます。

しかし、この集中した時間ができない子どもたちは結構多いものです。

一番の原因は解けないから。

解けないと飽きちゃう。

うまく勉強が進まない子はだいたい、このとっかかりがうまくいかない。最初から難しいことをやってしまって、つい、投げ出してしまう。

だめだ、むり。とか。

これは入試問題を解いているときも同じです。

単純に合格点をとるために、というだけでなく、ペースをつかむために、できる問題からやってリズムを整えていく。気持ちを問題に集中させていく。うまく行けば、乗ってくる。頭の動きも活性化して、できそうもない問題もうまく気がついて解けてしまったりするものです。

逆に解けない問題にかかわってしまって、時間を使ってしまい、だんだんあせってくるとこれは良くない結果に終わってしまう。

だから普段からまず勉強のリズムを創り出していくことです。

そのためには簡単なこと、できることから始めていく。

そうすると、うまく子どもたちの集中力を引き出せるでしょう。

それが入試本番でも役立ちます。

==============================================================

今日の田中貴.com

第50回 過去問と相性

==============================================================

中学受験 算数オンライン塾

9月26日の問題

==============================================================

お知らせ

算数オンライン塾 4年後期第6回「分配算」をリリースしました。

詳しくはこちらから

==============================================================

にほんブログ村

しかし、この集中した時間ができない子どもたちは結構多いものです。

一番の原因は解けないから。

解けないと飽きちゃう。

うまく勉強が進まない子はだいたい、このとっかかりがうまくいかない。最初から難しいことをやってしまって、つい、投げ出してしまう。

だめだ、むり。とか。

これは入試問題を解いているときも同じです。

単純に合格点をとるために、というだけでなく、ペースをつかむために、できる問題からやってリズムを整えていく。気持ちを問題に集中させていく。うまく行けば、乗ってくる。頭の動きも活性化して、できそうもない問題もうまく気がついて解けてしまったりするものです。

逆に解けない問題にかかわってしまって、時間を使ってしまい、だんだんあせってくるとこれは良くない結果に終わってしまう。

だから普段からまず勉強のリズムを創り出していくことです。

そのためには簡単なこと、できることから始めていく。

そうすると、うまく子どもたちの集中力を引き出せるでしょう。

それが入試本番でも役立ちます。

==============================================================

今日の田中貴.com

第50回 過去問と相性

==============================================================

中学受験 算数オンライン塾

9月26日の問題

==============================================================

お知らせ

算数オンライン塾 4年後期第6回「分配算」をリリースしました。

詳しくはこちらから

==============================================================

にほんブログ村

コメント ( 0 )

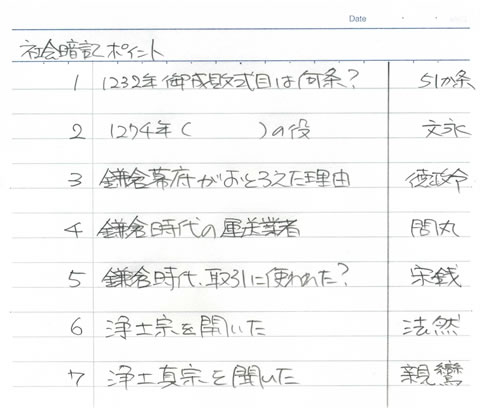

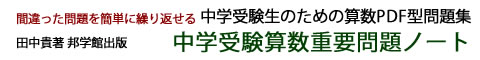

オリジナル暗記ノートのすすめ

一通り、理科、社会の暗記テキストの問題は1廻りした頃かもしれません。

これを何回かやり直すことは大事なのですが、一方で、実際に入試問題や過去問をやって

「知らなかった問題」

というのもあるかもしれません。これが暗記テキストに載っていればいいのですが、載っていないこともあるだろうし、また自分がやった問題は「出そうな問題」であるわけだから、その分をまとめて整理しておいた方が良いと思います。

そこで・・・

一問一答ノートを作ることをお勧めします。

ノートの右端から5cmのところでたての線を一本引きます。そして、その左側にできなかった問題を書き、線の右側に答えを書くのです。

たとえば、鎌倉幕府の裁判所といえば? 問注所 という具合です。

ここで、理科とか社会、というように分類をする必要はありません。過去問が終わって復習し、これは大事だなと思ったら、書く。

下の例は社会でまとめてありますが、科目ごとに分ける必要はありません。むしろ、ランダムに問題が出てくる方がおもしろいでしょう。

書き終わって何ページか集まったら、もう一度復習する。これは暗記テキストが充分でないと、たくさんできます。(覚えていないことが多いので、当たり前ですが。)

だから少なくも暗記テキストが1巡したところで、始めるのが良いでしょう。

これは結構、明確に覚えやすいと思います。なぜかといえば、「自分が失敗した経験」によって集まったデータだからです。

「これを知っていればできたんだよねえ。」

ということが、記憶を引き出すきっかけにもなるので、どんどんやってみてください。

==============================================================

今日の田中貴.com

場合の数の問題

==============================================================

今日の慶應義塾進学情報

普通部労作展2

==============================================================

お知らせ

算数オンライン塾 4年後期第6回「分配算」をリリースしました。

詳しくはこちらから

==============================================================

にほんブログ村

これを何回かやり直すことは大事なのですが、一方で、実際に入試問題や過去問をやって

「知らなかった問題」

というのもあるかもしれません。これが暗記テキストに載っていればいいのですが、載っていないこともあるだろうし、また自分がやった問題は「出そうな問題」であるわけだから、その分をまとめて整理しておいた方が良いと思います。

そこで・・・

一問一答ノートを作ることをお勧めします。

ノートの右端から5cmのところでたての線を一本引きます。そして、その左側にできなかった問題を書き、線の右側に答えを書くのです。

たとえば、鎌倉幕府の裁判所といえば? 問注所 という具合です。

ここで、理科とか社会、というように分類をする必要はありません。過去問が終わって復習し、これは大事だなと思ったら、書く。

下の例は社会でまとめてありますが、科目ごとに分ける必要はありません。むしろ、ランダムに問題が出てくる方がおもしろいでしょう。

書き終わって何ページか集まったら、もう一度復習する。これは暗記テキストが充分でないと、たくさんできます。(覚えていないことが多いので、当たり前ですが。)

だから少なくも暗記テキストが1巡したところで、始めるのが良いでしょう。

これは結構、明確に覚えやすいと思います。なぜかといえば、「自分が失敗した経験」によって集まったデータだからです。

「これを知っていればできたんだよねえ。」

ということが、記憶を引き出すきっかけにもなるので、どんどんやってみてください。

==============================================================

今日の田中貴.com

場合の数の問題

==============================================================

今日の慶應義塾進学情報

普通部労作展2

==============================================================

お知らせ

算数オンライン塾 4年後期第6回「分配算」をリリースしました。

詳しくはこちらから

==============================================================

にほんブログ村

コメント ( 0 )

得意なことしかしない子

勉強は本来、できないことをやる、というのが正しい道筋ですが、この時期になってくるとプレッシャーがかかります。

その結果として、自分の得意なことしかしない、というパターンが出てきます。

例えば社会が好きな子が、社会ばかりやる。社会も歴史が好きだと歴史ばっかり。

「算数は?」

「次にやります。」

と言いながら、やらない。なぜこうなるのか、と言えば2つ理由があります。

1つは、やはり解ける、できることは気持ちがいい。だから、ついそちらの方に気持ちが回る。

もうひとつは、不得意なことには時間がかかる。それに「できない」ということをつきつけられてくるから、いやになってくる。それに入試のプレッシャーが加わると、さらに避けたいという気持ちが強くなってきます。

こういうときは、じっくり勉強に付き合ってあげることも大事かもしれないと思います。

好きな勉強なら、ほっておいても「ホイホイ」という感じで進むが、苦手な勉強は気持ちが乗っていない。だから、「ほめてあげる」機会を多くするために、横についているといいのです。

「え、そんなこともできなかったの?」

なんて決して言ってはいけません。

むしろ、「できるんだ」ということを教えてあげていけば、本人がスルーしたいという気持ちが少しずつ変わってきます。

いったん得意になってしまえば、こういう子は「自分で勉強できる素質」は持っているのだから、波に乗っていける。そのきっかけを作ってあげることが大事です。

これは特に女の子の算数に、多い。女の子はやはり国語の方が得意であることが多いので、つい、国語に・・・ということが多くなる。

しかし、やらないとできるようにはならない。こういう時は、いっしょに勉強しましょう。

「お母さんと勉強してると、なんかできるようになるみたい。」

みたいな、経験をすると、自信がさらについてくる。

だから褒め上手になってください。

==============================================================

今日の田中貴.com

現代社会の問題

==============================================================

中学受験 算数オンライン塾

9月24日の問題

==============================================================

お知らせ

算数オンライン塾 4年後期第6回「分配算」をリリースしました。

詳しくはこちらから

==============================================================

にほんブログ村

コメント ( 0 )

入試のときに使う道具を

そろそろいろいろな学校で願書が配布されています。

その中に「入試要項」が入っていると思いますが、持ち物が限定されています。

学校によっては「コンパス、定規」を使っていいところもあり、あるいは使ってはいけないところがあり。

時計も腕時計に限り、もちろん計算機能のついたものはだめで。

また、携帯は入場と同時に電源を切る、などの指示もついていると思います。

筆記用具は、おおむね、鉛筆とシャープペンシルになっていると思いますが、そういう道具をそろそろ揃えてください。

え、気が早い?

いえいえ、そういう道具を使い慣れることが大事なのです。

模擬試験でも普段の勉強でも、使い慣れている道具を入試にも持っていく。

入試の日だけ特別な道具を持って行っても、なんか空々しい。かえって使い慣れなくて上がったりすることもあります。

何がいるのかを調べて、あとは毎日使っていく。

鉛筆がいいのか、シャープペンシルがいいのか、あるいは両方使うのか。

そういうことも普段の勉強の中でだんだん自分流が出来てくればいいのです。

入試は普段通り。普段は入試通り。

道具もそういう使い方をしてください。

==============================================================

今日の田中貴.com

2月2日以降校の学校別特訓

==============================================================

今日の慶應義塾進学情報

慶應湘南 百字作文

==============================================================

お知らせ

算数オンライン塾 4年後期第6回「分配算」をリリースしました。

詳しくはこちらから

==============================================================

にほんブログ村

その中に「入試要項」が入っていると思いますが、持ち物が限定されています。

学校によっては「コンパス、定規」を使っていいところもあり、あるいは使ってはいけないところがあり。

時計も腕時計に限り、もちろん計算機能のついたものはだめで。

また、携帯は入場と同時に電源を切る、などの指示もついていると思います。

筆記用具は、おおむね、鉛筆とシャープペンシルになっていると思いますが、そういう道具をそろそろ揃えてください。

え、気が早い?

いえいえ、そういう道具を使い慣れることが大事なのです。

模擬試験でも普段の勉強でも、使い慣れている道具を入試にも持っていく。

入試の日だけ特別な道具を持って行っても、なんか空々しい。かえって使い慣れなくて上がったりすることもあります。

何がいるのかを調べて、あとは毎日使っていく。

鉛筆がいいのか、シャープペンシルがいいのか、あるいは両方使うのか。

そういうことも普段の勉強の中でだんだん自分流が出来てくればいいのです。

入試は普段通り。普段は入試通り。

道具もそういう使い方をしてください。

==============================================================

今日の田中貴.com

2月2日以降校の学校別特訓

==============================================================

今日の慶應義塾進学情報

慶應湘南 百字作文

==============================================================

お知らせ

算数オンライン塾 4年後期第6回「分配算」をリリースしました。

詳しくはこちらから

==============================================================

にほんブログ村

コメント ( 0 )

やれることに集中する

6年生のこの時期は、「やらなければ」と思うことがたくさんあるでしょう。

しかし、現実にそんなに時間的に余裕がありません。

だから考えた分だけなかなか進まない。

これがお父さん、お母さんのあせりにつながります。

でも、たくさんやったから力がつく、というわけではないのです。これだけの量を終えたから合格する、ということではありません。

子どもに力がついたかどうかがポイントなので、量の問題ではないのです。

だから量をこなそうと、考えないことです。

むしろていねいに、じっくり考える。これと思ったことだけ、しっかり覚える。

ある意味やれることには限界があるので、やれることに集中した方が良いのです。

自分で考えて問題を解いていけば、それだけ力はつきます。ただ、小学生ですから体力にも限界があるし、小学校6年生だから受験以外にもやることはある。

その中で

「やれることをしっかりやって、受験準備は終わりにしよう。」

とお父さん、お母さんが考えておかれると良いでしょう。

==============================================================

今日の田中貴.com

水溶液の問題

==============================================================

中学受験 算数オンライン塾

9月22日の問題

==============================================================

お知らせ

算数4年後期第5回 算数オンライン塾「まとめのテスト」をリリースしました。

算数4年後期第5回 算数オンライン塾「まとめのテスト」

==============================================================

にほんブログ村

しかし、現実にそんなに時間的に余裕がありません。

だから考えた分だけなかなか進まない。

これがお父さん、お母さんのあせりにつながります。

でも、たくさんやったから力がつく、というわけではないのです。これだけの量を終えたから合格する、ということではありません。

子どもに力がついたかどうかがポイントなので、量の問題ではないのです。

だから量をこなそうと、考えないことです。

むしろていねいに、じっくり考える。これと思ったことだけ、しっかり覚える。

ある意味やれることには限界があるので、やれることに集中した方が良いのです。

自分で考えて問題を解いていけば、それだけ力はつきます。ただ、小学生ですから体力にも限界があるし、小学校6年生だから受験以外にもやることはある。

その中で

「やれることをしっかりやって、受験準備は終わりにしよう。」

とお父さん、お母さんが考えておかれると良いでしょう。

==============================================================

今日の田中貴.com

水溶液の問題

==============================================================

中学受験 算数オンライン塾

9月22日の問題

==============================================================

お知らせ

算数4年後期第5回 算数オンライン塾「まとめのテスト」をリリースしました。

算数4年後期第5回 算数オンライン塾「まとめのテスト」

==============================================================

にほんブログ村

コメント ( 0 )

過去問ができない

さあ、いよいよ過去問だ、と思って実際に始めたはいいが、採点してみると、「できない」とか「合格点にほど遠い」ということがあるかもしれません。

採点されている子どもよりも、採点している親の方がため息をついたりして。

いやいや、最初からできるはずがないと思った方が良いでしょう。

確かに今まで勉強してきたし、夏休みも塾にたくさん通って勉強してきた。

しかし、だからといって過去問がすんなりできるわけではないのです。

なぜか?

基本的に入試問題はカリキュラムテストではないのです。割合ばかりを出す入試なんてありえない。

つまり、いろいろな問題が出る。そのいろいろがくせものであって、覚えているものもあれば、「今一つ自信のないもの」もある。

そうなるとあせるから、ミスも増える、あるいは勘違いも増える。

それが普通だと思ってください。(別になぐさめているわけではありません。)

だから練習するんです。

過去問を模擬試験のように、力試しにとっておかれる方がたまにいらっしゃいますが、力試しは模擬試験でやってください。過去問は勉強材料。

何点とれるか、ということよりは、具体的にどんな問題ができて、できない問題は何かをはっきりさせ、できない問題をできるようにする練習材料なのです。

できないことがわかれば、できるようにするだけ。

こういう問題はできない、ということがはっきりして、それを復習しながら、少しずつ力量を上げていく、問題が解けるようになっていけばいいのです。

夏休みは天王山と良く言いますが、私はそうは思っていません。

むしろ、過去問をやり始めてからが、勝負だと思っています。

すべてのカリキュラムが終わり、一応復習をして、さて演習を始めてみれば、いろいろ穴が開いていたり、不充分なことが見つかってくる。

そこをつぶしていきながら、力量を上げていく。だからこの時期、急激に成績を上げていく子どもがいるのです。

できないことをしっかり復習しましょう。

覚えていないことをしっかり覚えましょう。

これを残り時間の中で積み重ねていけばよいのです。

最初からできない、でいいのです。最初からできていたら、残り半年、何をします?

==============================================================

今日の田中貴.com

中学受験と習い事

==============================================================

今日の慶應義塾進学情報

普通部 労作展

==============================================================

お知らせ

算数4年後期第5回 算数オンライン塾「まとめのテスト」をリリースしました。

算数4年後期第5回 算数オンライン塾「まとめのテスト」

==============================================================

にほんブログ村

コメント ( 0 )

| « 前ページ |