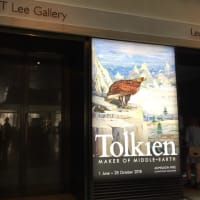

以前から買おうとは思っていたのですがついつい後回しになっていたこの本をついに買いました。

今まで何度も手に取っては「またにしよ」と本棚に戻していて、置かれる場所もファンタジーコーナーから児童書の棚に移りましたが、多分何度も私が手に取ったのと同じ本を買ったと思います。

「結局買うんなら早く買えよ!」と本に思われてたりして・・・(笑)

読むのは後回しに、と思っていたのですが、読み始めたら面白くて、ちょっと読んでしまいました。

「指輪物語」について書かれた本というのはたくさんありますが、結構自分とは見方が違ったりしてあまり面白く感じないことがあったので、あまり手が伸びないのですが、この本についてはおもしろいらしいと聞いていたので、買おうかなと思った次第です。

以前読んだものといってもマーク・エディ・スミスの「指輪物語の真実」だけだったりするのですが(汗)あと今読んでいる「Unsung Heros of the Lord of the Rings」と。

前者は登場人物たちの行動からキリスト教の「美徳」を、後者は脇役?の「英雄性」を取り出して論じているのですが、どうもこじつけに思えてしまうと言うか・・・とにかく自分の感じ方とは「なんか違うなあ」というものだったのです。

でも、この本はなかなか面白いです。まだ最初の方ですけど・・・(汗)

この本が面白いのは、多分皆ファンタジー作家である、という点にあるのかもしれませんね。

まずは編者のカレン・ヘイバー氏、続くジョージ・R.R.マーティン氏、レイモンド・E・フィースト氏は、「面白いと思いつつもそんなにのめり込めなかった派」のようなのですが、それでも「指輪物語」の影響が大きいことを、ファンタジー作家の立場から書いています。

3人が語る内容にはダブる部分も多いのですが、ここで私ひとつ誤解していたことを発見(汗)「コナンシリーズ」に代表されるアメリカのヒロイック・ファンタジーって「指輪物語」の影響で生まれたのかと思っていたのですが、そうじゃなくて、「指輪物語」が売れたことによって、再評価されて売れるようになったのですね。

この中でレイモンド・E・フィースト氏が副題になっている「我らが祖父トールキン」というフレーズを使っています。ファンタジー作品を書く作家は、直接トールキンの影響を受けていなかったとしても、なんらかの形でトールキンの影響を受けている、ということを書いています。自分がファンタジーを書いて作家として成り立っていけるのも、トールキンがファンタジー小説への需要を目覚めさせたおかげなのだと。

そして、一人飛ばして(汗)マイケル・スワンウィック氏の書いたエッセイがとても良かったです。今まで読んだ中で一番「そうそう!」と思う評論でした。

例えば、サウロンをヒトラー、一つの指輪を原爆に例えるようなことは、作品を矮小化することだ、というのにはうんうん、と思いました。

もしこれを読んだ時点でまだトールキンが寓意を嫌ったことの意味を理解していなかったら、多分この文章を読んで「そうか!」と納得していたことだと思います。

サムとゴラムがフロドの善の面と悪の面を表す、というのには「ほう」と思いました。ゴラムはわかりますが、サムについてはそういう風に思ったことがなかったので・・・

「フロドなしのサム単独では、(善人すぎて)信用ならない」という説にもまた深くうなずいてしまったり。確かに、サムのフロドへの深い愛情がなかったら、善人すぎますよね・・・(それって映画のサム・・・(汗))

そう言えば、カレン・ヘイバー氏だったかが、「サムが鼻についた」と書いてました。それを読んだ時には「ええー?」と思ったのですが、スワンウィック氏のこの言葉を読んだらなんだか納得してしまいました。

原作のサムで鼻につくなら、映画のサムはどうなるんだろうか・・・(大汗)

その他にもとてもいいことを書いてたんですが、今すぐに出てこないです(汗)

スワンウィック氏は、このエッセイを書く少し前に息子に「指輪物語」を朗読してあげたそうですが、その時に息子が感じた物語と、大人である自分が感じた物語が全く違うものだったと書いていたのも興味深かったです。

私は残念ながら子供の頃に「指輪物語」に出会えませんでしたが、子供の時に読んでいたら、私にとって中つ国はどのように見えたでしょうか。

そして、最後を読み終わった時に、息子はショックを受けて「いやだ!」と叫んだのだそうです。素直な冒険物語として読んでいた子供にとって、あのラストは衝撃的ですよね・・・大人である私だってショックでしたから。

スワンウィック氏は、大人の自分にとってはあのラストはとても大事なことで、省略すべきではなかったから、子供が聞いたらどう思うかに気がつかなかった、子供のためには最後を変えて聞かせるべきだったかもしれないと後から思ったそうです。

スワンウィック氏は、灰色港での別れを、やはり「永遠の別れ=死」と重ねて受け取っているようでした。

私も同じように感じます。設定上では「死」ではないし、サムもいずれフロドに会えるかもしれないけれど、それでも物語を読む私たちにとっては「永遠の別れ」であると思います。

そういう意味で、もっとストレートに「西へ行く=死」と捉えたPJ映画は私は悪くないと思っているんですが。

そして、「省略すべきでない」あの灰色港のラストをちゃんと描いてくれたという点だけでも、PJ映画は評価に値すると思っています。戴冠式やホビット庄への帰還までで終わらせてしまうことは充分に考えられることだったのですから。本当に、あのラストには救われましたよ・・・

と色々書いてしまいましたが(汗)面白いのでまた読んだら感想書きたいと思います。

実は後の方でちょっと問題発言?している人がいるらしいんですよね~。実際どんな風に書いているのか、読むのが楽しみです(笑)

今まで何度も手に取っては「またにしよ」と本棚に戻していて、置かれる場所もファンタジーコーナーから児童書の棚に移りましたが、多分何度も私が手に取ったのと同じ本を買ったと思います。

「結局買うんなら早く買えよ!」と本に思われてたりして・・・(笑)

読むのは後回しに、と思っていたのですが、読み始めたら面白くて、ちょっと読んでしまいました。

「指輪物語」について書かれた本というのはたくさんありますが、結構自分とは見方が違ったりしてあまり面白く感じないことがあったので、あまり手が伸びないのですが、この本についてはおもしろいらしいと聞いていたので、買おうかなと思った次第です。

以前読んだものといってもマーク・エディ・スミスの「指輪物語の真実」だけだったりするのですが(汗)あと今読んでいる「Unsung Heros of the Lord of the Rings」と。

前者は登場人物たちの行動からキリスト教の「美徳」を、後者は脇役?の「英雄性」を取り出して論じているのですが、どうもこじつけに思えてしまうと言うか・・・とにかく自分の感じ方とは「なんか違うなあ」というものだったのです。

でも、この本はなかなか面白いです。まだ最初の方ですけど・・・(汗)

この本が面白いのは、多分皆ファンタジー作家である、という点にあるのかもしれませんね。

まずは編者のカレン・ヘイバー氏、続くジョージ・R.R.マーティン氏、レイモンド・E・フィースト氏は、「面白いと思いつつもそんなにのめり込めなかった派」のようなのですが、それでも「指輪物語」の影響が大きいことを、ファンタジー作家の立場から書いています。

3人が語る内容にはダブる部分も多いのですが、ここで私ひとつ誤解していたことを発見(汗)「コナンシリーズ」に代表されるアメリカのヒロイック・ファンタジーって「指輪物語」の影響で生まれたのかと思っていたのですが、そうじゃなくて、「指輪物語」が売れたことによって、再評価されて売れるようになったのですね。

この中でレイモンド・E・フィースト氏が副題になっている「我らが祖父トールキン」というフレーズを使っています。ファンタジー作品を書く作家は、直接トールキンの影響を受けていなかったとしても、なんらかの形でトールキンの影響を受けている、ということを書いています。自分がファンタジーを書いて作家として成り立っていけるのも、トールキンがファンタジー小説への需要を目覚めさせたおかげなのだと。

そして、一人飛ばして(汗)マイケル・スワンウィック氏の書いたエッセイがとても良かったです。今まで読んだ中で一番「そうそう!」と思う評論でした。

例えば、サウロンをヒトラー、一つの指輪を原爆に例えるようなことは、作品を矮小化することだ、というのにはうんうん、と思いました。

もしこれを読んだ時点でまだトールキンが寓意を嫌ったことの意味を理解していなかったら、多分この文章を読んで「そうか!」と納得していたことだと思います。

サムとゴラムがフロドの善の面と悪の面を表す、というのには「ほう」と思いました。ゴラムはわかりますが、サムについてはそういう風に思ったことがなかったので・・・

「フロドなしのサム単独では、(善人すぎて)信用ならない」という説にもまた深くうなずいてしまったり。確かに、サムのフロドへの深い愛情がなかったら、善人すぎますよね・・・(それって映画のサム・・・(汗))

そう言えば、カレン・ヘイバー氏だったかが、「サムが鼻についた」と書いてました。それを読んだ時には「ええー?」と思ったのですが、スワンウィック氏のこの言葉を読んだらなんだか納得してしまいました。

原作のサムで鼻につくなら、映画のサムはどうなるんだろうか・・・(大汗)

その他にもとてもいいことを書いてたんですが、今すぐに出てこないです(汗)

スワンウィック氏は、このエッセイを書く少し前に息子に「指輪物語」を朗読してあげたそうですが、その時に息子が感じた物語と、大人である自分が感じた物語が全く違うものだったと書いていたのも興味深かったです。

私は残念ながら子供の頃に「指輪物語」に出会えませんでしたが、子供の時に読んでいたら、私にとって中つ国はどのように見えたでしょうか。

そして、最後を読み終わった時に、息子はショックを受けて「いやだ!」と叫んだのだそうです。素直な冒険物語として読んでいた子供にとって、あのラストは衝撃的ですよね・・・大人である私だってショックでしたから。

スワンウィック氏は、大人の自分にとってはあのラストはとても大事なことで、省略すべきではなかったから、子供が聞いたらどう思うかに気がつかなかった、子供のためには最後を変えて聞かせるべきだったかもしれないと後から思ったそうです。

スワンウィック氏は、灰色港での別れを、やはり「永遠の別れ=死」と重ねて受け取っているようでした。

私も同じように感じます。設定上では「死」ではないし、サムもいずれフロドに会えるかもしれないけれど、それでも物語を読む私たちにとっては「永遠の別れ」であると思います。

そういう意味で、もっとストレートに「西へ行く=死」と捉えたPJ映画は私は悪くないと思っているんですが。

そして、「省略すべきでない」あの灰色港のラストをちゃんと描いてくれたという点だけでも、PJ映画は評価に値すると思っています。戴冠式やホビット庄への帰還までで終わらせてしまうことは充分に考えられることだったのですから。本当に、あのラストには救われましたよ・・・

と色々書いてしまいましたが(汗)面白いのでまた読んだら感想書きたいと思います。

実は後の方でちょっと問題発言?している人がいるらしいんですよね~。実際どんな風に書いているのか、読むのが楽しみです(笑)

この本は、数人の作家が自分とトールキンとの関わりや指輪物語との出会いを描いたものでしたよね。

記憶違いでなければ10代に二部まで買って徹夜で読んでしまい三部を求めて町中を探したものの日曜日で本屋が休みだった・・という話があったと思うのですが・・。(ちがっていたらごめんなさい!)

随分前に一度読んだだけなので、また図書館から借りて読もうかと思います。

日曜で本屋が休みで・・・という話は後の方で出てくるみたいです。まだそこまで読めてません(汗)読むの遅すぎ・・・(汗)

人によって感じるところも色々だなあ、というのが面白いです。必ずしもトールキンを絶対に賛美してる人ばかりではないのも。(でも基本的に「指輪物語」に何らかの影響を受けた人ばかりですが)

中でもやっぱりマイクル・スワンウィック氏のエッセイが私は一番好きですね。

でも、ほとんど皆一様に、「指輪物語」があったからファンタジー作家の自分がいる、と書いているのが興味深かったです。

中にはそんなに面白くないエッセイもありますが(汗)それでも他のこの手の本よりは格段に面白いと思うのは、やはり単なる批評家や研究者でなく、自分自身もファンタジー作品を書く作家たちによりものだからかもしれないなあなんて思ってます。

またそのうち続きの感想も書きたいと思ってます!