古いキャブレター。

今日は実油面の調整をいたしました。

実油面。。。

キャブレターの中にガソリンがどれだけ入ってきて、オーバーフローしないで溜まっているのか?を実際に目で見て確かめるんです。

キャブレターはよく 霧吹き なんて言われますが、実際の油面が低すぎたり、高くてオーバーフローしたりでは、霧の出方、、、ガソリンの供給に変化が出ますね。

という事は、キャブレターのセッティングがメーカー設計時とは違ってくるって事だと思います。

とりあえず、実油面を決めないと調子が出ない事がありそうですよね。

一国の図書館を探してみたら、、、ありました!

初期型のマニュアルが。

緑の表紙のマニュアルが 昭和53年4月 ですので初期モデルのマニュアルになります。

中を覗くと、、、

油面の調整はフロートの高さ H寸法 の調整が出ています。

油面高さ(H寸法) 23.5±1mm

としか書いてありません。

23.5mmは実際の油面の高さではありません。

キャブレターの合わせ面からの高さになります。

H寸法を組み立ての時に調整しておけば、、、OK!って事?

このマニュアルには実油面の事は書いてありませんでした。

なので、、、もう一冊のマニュアルを、、、

こちらはフロントがドラムになった2型?って言うかな、のマニュアルです。

こちらには実油面の点検の仕方が書いてありました。

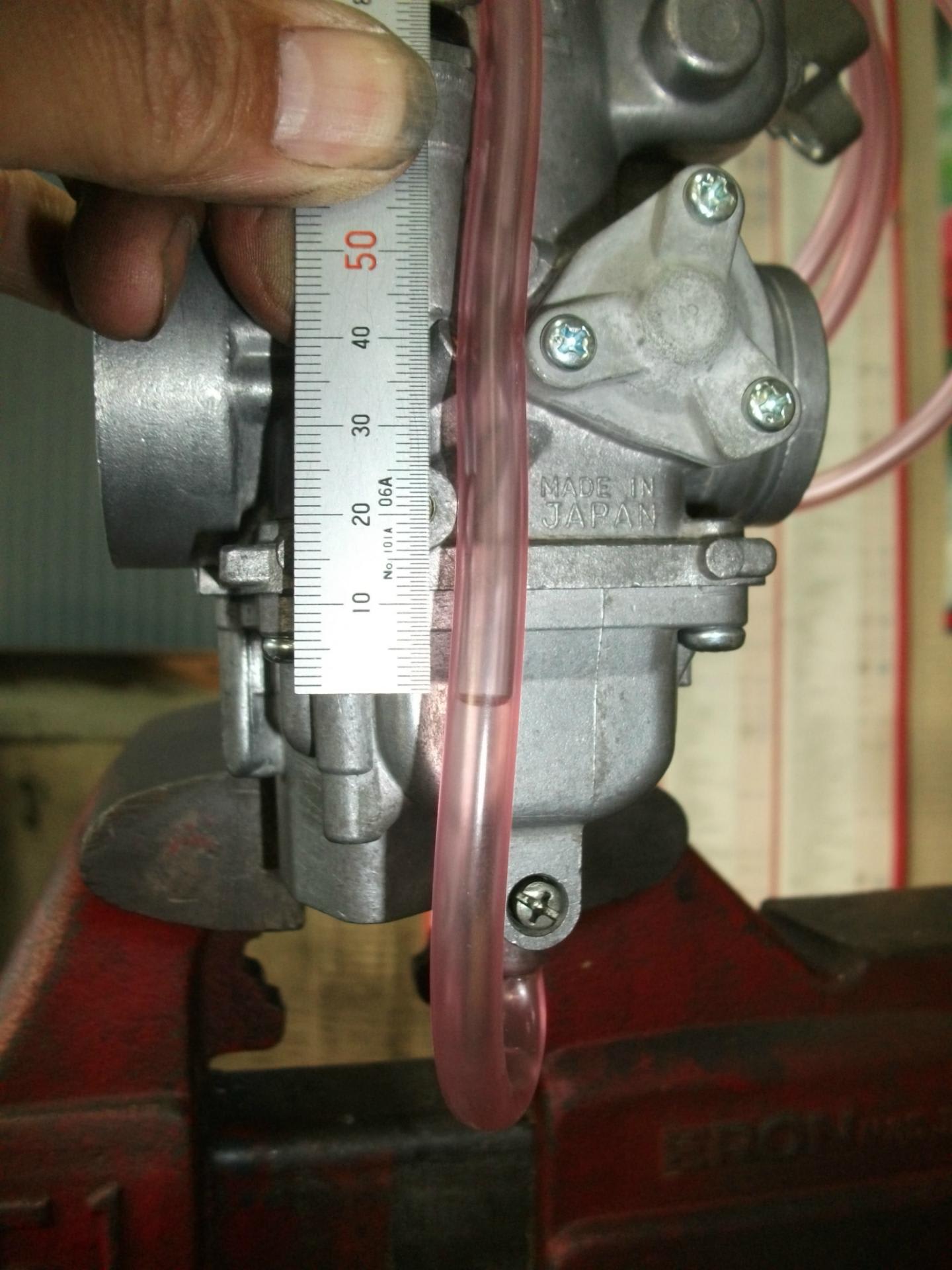

こうやって実際にキャブの中の油面を確認いたします。

ではでは組み上がったキャブレターにホースをセットして、ガソリンを入れます。

フロートは再使用、H寸法は調整せずに、フロートバルブは新品で組みたてました。

結果は、、、実油面12mmです。

基準実油面は4.5±1mmです。

この結果から見ると、オーバーホールをして部品の交換をすると、微妙な寸法誤差で実油面が変化してしまう!って事になります。

セッティングは、、、各ジェットやニードルのクリップ位置、パイロットスクリューの戻し回転数などに狂いが出るのかと。。。

だからここを決めておかないと、先に進めないと思いますね。

多気筒などのキャブだと各気筒でバラつきが出る?

なのでH寸法は目安でしかなく、実油面を点検しないとダメなんだと思いますね。

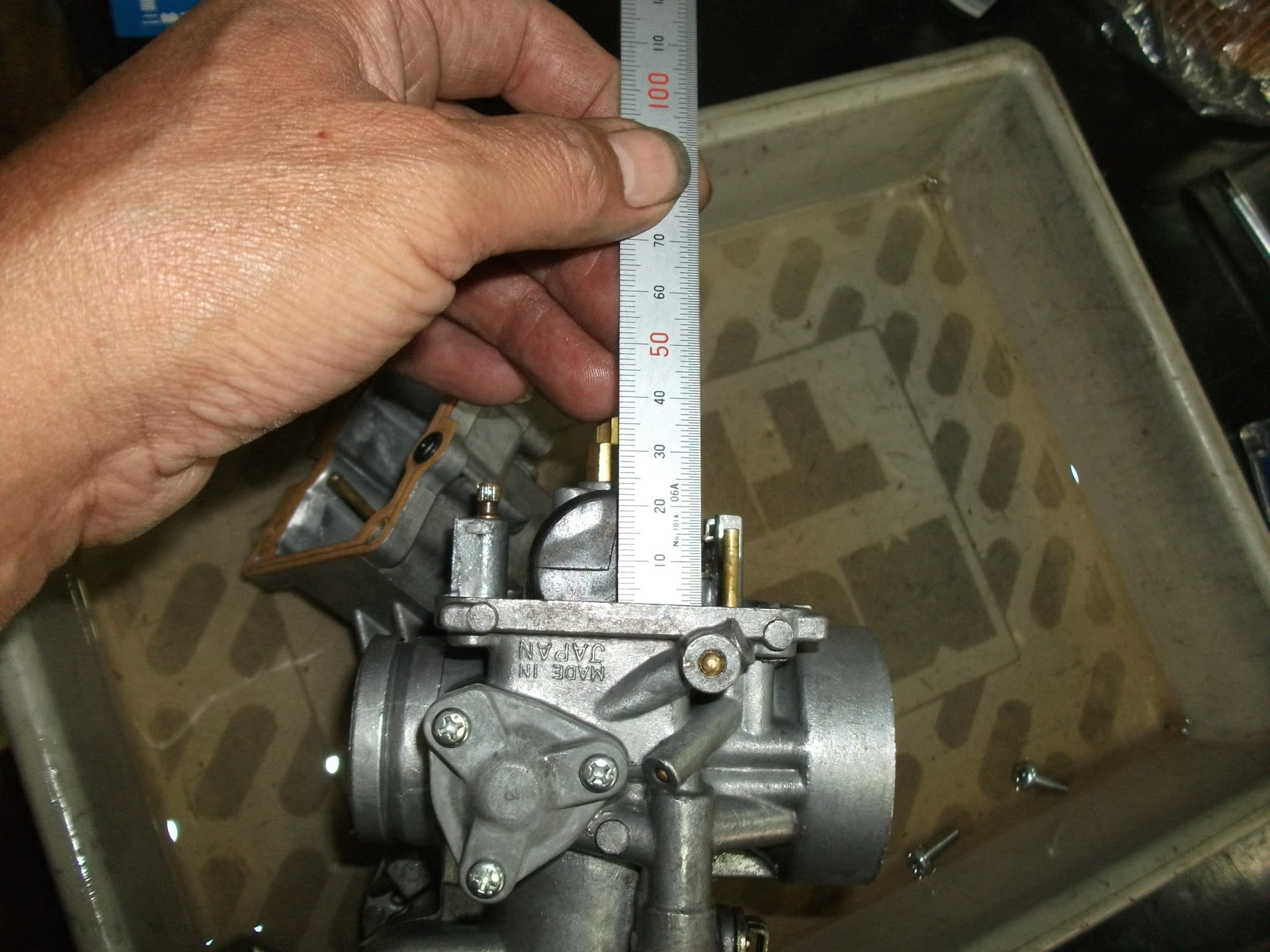

さあ、調整をいたします。

調整はフロートバルブを押しているリップを曲げて行います。

ほんのちょっと、微妙に、、、曲げるとH寸法が変わってきます。

そして組み上げて、また測定です。

まだ足りません。。。

やり直しです。

ちょっと行き過ぎ。。。

こんな事を繰り返して、、、

範囲に入りました。

このときのH寸法は、、、

23mmでした。

さて、、、エンジン始動かな。。。

一国の図書館は当店の倉庫ですので、未公開になっています。

SRのサービスマニュアルは古い年式のものでも、現在ヤマハに在庫が有りますので、入手可能ですよ。