劉婆さんが帰った後、周瑞の家内の家内がそのことを王夫人のところに報告に行くところから、第七回が始まります。『紅楼夢』第七回の始まりです。

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・

宮花を送り賈璉は熙鳳と戯(たわむ)れ、

寧府の宴で宝玉は秦鐘に出会う

さて、周瑞の家内は劉婆さんを見送りに行って後、王夫人のところに戻り報告をしに行ったのだが、あいにく王夫人は部屋におられず、召使の女たちに尋ねて、ようやく薛おばさんのところに相談に行ったと分かった。周瑞の家内はそれを聞いて、東の角門を出て、東院を通って、梨香院に向かった。ちょうど梨香院の門の前まで来ると、王夫人の小間使いの金釧兒とようやく髪を伸ばし始めた少女が階(きざはし)の上で遊んでいるのが見えた。周瑞の家内が入って来るのを見て、話があって来られたと知り、それで家の中へ向けて口を突き出し、さし示した。

周瑞の家内は、音のたたないようにそっとカーテンをめくり上げ部屋の中に入ると、王夫人がちょうど薛おばさんとで家庭内の些細な事や世間話をあれやこれや話しているのが見えたので、周瑞の家内は邪魔をしないよう、そっと中に入ると、薛宝釵が普段の装いで、頭には髪飾りだけ付けて、オンドルの中に座り、机の上に身を伏せて、小間使いの鶯兒と一緒にちょうどそこで花の絵を描いているようであった。周瑞の家内が入って来たのを見て、筆を置くと、こちらを向いて、満面に笑みを浮かべて「周姉さん、お座りください。」と勧めた。周瑞の家内も慌てて作り笑いを浮かべて尋ねた。「お嬢さん、ご機嫌いかが。」オンドルの縁に腰を掛けながら、尋ねた。「ここ二三日お嬢さんがこちらにお散歩に来られるのをお見受けしなかったので、ご兄弟の宝玉様の行状のせいで、ご気分を損ねられたのではないかと心配しておりました。」宝釵は笑って言った。「そんなことあるものですか。ただわたしのいつもの病気が発症したので、しばらく静養しておりました。」周瑞の家内は言った。「本当ですか。お嬢さんはいったいどんな持病をお持ちなのですか。なるべく早くお医者様に診ていただき、真剣に治療なさいまし。まだお小さいのに、持病をお持ちなんて、冗談じゃないですよ。」宝釵はそれを聞いて笑って言った。「病気のことはもう言わないで。もうどれだけのお医者さんに診てもらい、どれだけの薬を飲み、どれだけのお金を使ったことか。それでも少しも効き目が無かったのですよ。その後にある和尚様のお陰を被り、専ら原因不明の病の症状を治されるというので、診ていただいたところ、この方の言うには、これはお母さまの胎内から持って来た熱毒で、幸いわたしは元々身体が丈夫なので、健康に影響は無い。およそ薬を飲んで治そうと思っても、役に立たない。この方に教えていただいたのは、海の彼方からもたらされた仙人伝授の処方で、この処方は特別な香りとにおいのある粉薬で、薬効を強める効果があって、症状が出たら一粒飲めば良いとのこと。不思議なことに、本当に効果があるのです。」

周瑞の家内はそれで尋ねた。「それでどんな処方なのですか。お嬢さんに教えてもらえば、わたしたちも憶えられ、人に教えてあげれば、もしこのような病気に遇っても、対処できますわ。」宝釵は笑って言った。「この処方は尋ねない方がましですわよ。もし聞いたら、本当にこまごまと煩わしいのです。ものも薬材も限りがあるし、最も得難いのは「折よく」という点で、春に咲く白牡丹の花蕊(かずい。花のしべ)を十二両(両は1斤の16分の1)。夏に咲く白い蓮の花蕊を十二両。秋の白芙蓉の花蕊を十二両。冬の白い梅の花蕊を十二両。これら四種の花蕊を翌年の春分に陽に晒して乾かし、粉薬と合わせ、一緒に磨り潰します。また雨水の日に天から降る水が十二銭(銭は1斤の160分の1)必要です……」周瑞の家内は笑って言った。「あらまあ。そうすると三年の時間が必要ですわ。もし雨水の日に雨が降らなかったら、どうするんですか。」宝釵は笑って言った。「そうなんです。こんなに「折よく」雨が降るはずがないでしょう。それでもまた待つしかないのです。更に白露の日の露が十二銭、霜降の日の霜が十二銭、小雪の日の雪が十二銭。この四種の水でむらなく調合し、龍眼の大きさの丸薬にし、古い磁器の壺に入れ、花の根の下に埋め、もし病状が出たら、取り出して一錠飲むのです。一銭二分の黄柏(黄檗。オウバク、キハダ)を煎じたお湯で飲み下します。」

周瑞の家内はそれを聞いて、笑って言った。「南無阿弥陀仏。本当にとってもうまいタイミングでないとだめですね。十年待っても、全部は揃わないわ。」宝釵が言った。「それがなんとうまくいったのです。和尚様が帰られて後、一二年して、折よく皆揃い、なんとか薬の材料を配合し、今は家から持って来て、梨の樹の下に埋めてあります。」周瑞の家内がまた尋ねた。「その薬は名前がありますか。」宝釵が言った。「あります。これもあの和尚様が言われたのですが、「冷香丸」と言います。」周瑞の家内はそれを聞いて頷き、また尋ねた。「この病気は発症すると、いったいどうなるのですか。」宝釵が言った。「特に何も感じなくて、少し息ぎれがして咳が出るだけですが、一錠薬を飲むと、治まります。」

周瑞の家内がまだ何か話そうとした時、ふと王夫人が尋ねる声が聞こえた。「誰か中におられるの。」周瑞の家内は慌てて応答し、劉婆さんのことをご報告した。しばらく待っていると、王夫人が何も言わず帰ろうとしていたので、薛おばさんが急にまた笑って言った。「ちょっとお待ちになって。うちにあるものを、持って帰ってちょうだい。」そう言いながら、「香菱」と呼んだ。入口のすだれをジャラジャラ鳴らし、金釧兒と遊んでいた少女が入ってきて、「奥様、何かご用で。」と尋ねた。薛おばさんが言った。「あの箱に入った花を持ってきてちょうだい。」 香菱は「はい」と応え、あちらから小さな錦の箱を捧げ持って来た。薛おばさんが言った。「これは宮廷で作った生花に似せた紗(薄いシルクの布)で作った造花で、十二本あります。昨日思い出して、うちに置いておいても古くなるだけで勿体ないので、おたくの女兄弟たちの髪に挿していただけないかしら。昨日お持ちしようと思っていたのだけれど、忘れていました。今日ちょうどお越しになったから、持って行ってちょうだい。お宅には三人お嬢ちゃんがおられるから、おひとり二本、残った六本は林お嬢ちゃんに二本、四本は鳳姉さんにあげてください。」王夫人は言った。「宝釵ちゃんに取っておいてあげて挿してもらって。それからあの娘たちのことを考えればいいわ。」薛おばさんは言った。「あなたはご存じないのね。宝ちゃん(宝釵)は変わってるの。あの子はこれまでこうした花や飾りに興味が無いの。」

そう言いながら、周瑞の家内は箱を持って、部屋の入口を出て、金釧兒がまだそこで日の光を浴びていたので、周瑞の家内は尋ねた。「あの香菱という娘が、よくうわさに出る、都に上がる時に買ったとかいう、あの人が人を殺(あや)めて訴訟沙汰になった、あの娘かい。」金釧兒は言った。「他でもなく、あの娘がそうです。」ちょうど話していると、香菱がにこにこしながら歩いて来たので、周瑞の家内が香菱の手を取り、彼女を一度子細に見回し、それから金釧兒に笑って言った。「この身なりは、結局わたしたち東府(寧国府)の小蓉若奥様さんのお人柄が出ているのかしら。」金釧兒は言った。「わたしもそう思います。」周瑞の家内はまた香菱に尋ねた。「あなたはいくつの時にここに連れて来られたの。」また尋ねた。「あなたの父さん母さんはどちらにおられるの。今年は十何歳。出身はどこなの。」香菱は質問を聞いても、首を振って答えた。「憶えていません。」周瑞の家内と金釧兒はそれを聞いて、却ってため息をついた。

しばらくして周瑞の家内は花を持ち、王夫人の母屋の後ろに行った。実は最近賈のお婆様が、孫娘たちの人数が多過ぎて、一ヶ所にいると窮屈で不便なので、宝玉と黛玉のふたりだけここに残して気を紛らし、迎春、探春、惜春の三人は王夫人のこちらの建屋の後ろの三間の抱厦(母屋の後ろにつながった部屋)に移して住まわせ、李紈に付き添い世話をさせるよう言いつけた。今周瑞の家内は元の道順で先ずここに来ると、何人かの女中たちが抱厦の中に黙って座り、お呼びがかかるのを待っていた。 迎春の小間使いの司棋と 探春の小間使いの侍書のふたりが、ちょうど簾(すだれ)をめくって出て来た。ふたりとも手にお盆と湯のみを捧げ持っていたので、周瑞の家内は姉妹が一緒にいるのが分かり、部屋の中に入った。すると迎春、探春のふたりがちょうど窓の下で囲碁を指していた。周瑞の家内は花を届け、経緯(いきさつ)を説明したが、ふたりは囲碁に夢中で、ちょっと腰を上げてお礼を言っただけで、小間使いたちに命じて仕舞わせた。

周瑞の家内は承諾すると、また尋ねた。「惜春様(四姑娘)が部屋にいらっしゃらないが、ひょっとして大奥様のところに行かれたの。」女中たちが答えた。「あちらのお部屋ではないですか。」周瑞の家内はそう聞くと、こちらの部屋にやって来た。すると惜春がちょうど水月庵の若い尼(小姑子)の智能兒とふたり一緒に遊んでいた。周瑞の家内が入って来たのを見て、用件を聞いた。周瑞の家内は花の箱を開け、経緯を説明すると、惜春は笑って言った。「わたし、ここでちょうど今、智能兒と話していたのだけれど、わたしが明日もし髪を剃って尼にならないといけないとして、そんな時に、ちょうどうまい具合に花が送られて来るなんて。髪を剃ってしまったら、花をどこに付ければいいのかしらね。」そう言いながら、皆でけらけら笑った。惜春は小間使いに命じて仕舞わせた。

周瑞の家内はそれで智能兒に尋ねた。「あなた、いつ来られたの。あなたのお師匠のあの禿頭はどこへ行ったの。」智能兒は言った。「わたしたち、朝一に来ました。うちの師匠は奥様にお目にかかってから、旦那様のお宅に行かれ、わたしはここで待っているよう言われました。」周瑞の家内はまた言った。「毎月十五日のお供えのお布施の銀子はもうもらったの。」智能兒は言った。「存じません。」惜春は周瑞の家内に尋ねた。「今はそれぞれのお寺への毎月のお布施は誰が管理しているの。」周瑞の家内は言った。「余信が管理しています。」惜春はそう聞くと笑って言った。「今回がそうなんですね。この子のお師匠が来ると、余信の家の者が飛んで来て、お師匠と半日ごちゃごちゃやって、おそらく今ちょうど話し合っているのがそのことなんですね。」

かの周瑞の家内はまた智能兒とぶつぶつ言っていたが、その後鳳姐のところに行くのに、通路を通り抜け、李紈の家の裏窓の下から西の花垣を通り、西角門を出て、鳳姐の家に入った。広間に着くと、小間使いの豊兒が部屋の入口の敷居の上に座っているのが見えた。周瑞の家内が来たのを見ると、急いで手を振り、彼女を東側の部屋に行かせた。周瑞の家内は了解して、急いで足音を忍ばせ東側の部屋の中に入ると、鳳姐が寝ていたので乳母が手の平で叩いて起こしているのが見えた。周瑞の家内はそっと尋ねた。「若奥様はお昼寝されているの。でも起きていただかないと。」乳母は笑いながら、口をへの字に曲げて首を振った。ちょうど尋ねていた時、あちらから微かに笑い声が聞こえたが、賈璉の声であった。続いて部屋の扉が開く音が響き、平兒が大きな銅のたらいを持って出て来て、それに水をくんで来させた。

平兒がこちらに入って来て、周瑞の家内を見ると、尋ねた。「あなた、また来られて何かご用なの。」周瑞の家内は急いで立ち上がり、箱を持ってきて平兒に見せた。「お花を届けに来ました。」平兒はそう聞くと、箱を開け、花の枝を四本取り出し、またその場に置いた。しばらく考えていたが、手で二本取り上げ、先ず彩明を呼んで、こう言いつけた。「あちらのお屋敷にお届けして、蓉ちゃんの奥様の頭に付けていただいて。」そう言ってからようやく帰ろうとする周瑞の家内にお礼を言った。

周瑞の家内はこうしてようやく賈のお婆様のお宅に向かったのだが、穿堂(表庭から裏庭に通り抜けられるようになっている部屋)を通ったところで、出会い頭にふと自分の娘が、たった今夫の家から来たばかりのようなふりをしているのを見かけた。周瑞の家内は慌てて尋ねた。「あなた、いま走ってきて何をしているの。」彼女の娘は言った。「母さん、ずっとお身体は大丈夫なの。わたしは家でずっと待っていたけど、母さんはとうとう帰ってこないし、どんな事情でこんなに忙しいのに帰って来ないの。わたしは待ちくたびれて、自分が先に大奥様のところにうかがいご挨拶しようと思い、たった今大奥様にご挨拶してきました。お母さんは何かまだ終わらないお使い事があるの。手に持っているのは何なの。」周瑞の家内は笑って言った。「まあ。今日はもっぱら劉お婆さんのことで来て、自分でもいろんなことがあって、劉お婆さんのために半日走り回ったわ。今回は薛の叔母様(姨太太。お妾さんのこと)にお目にかかって、頼まれてこの花をお嬢さんや若奥様にお届けにうかがったの。まだ全部がお届けできていないの。あなた、今日出て来たのは、きっと何か事情があるんじゃないの。」

彼女の娘は笑って言った。「母さんならきっと分かるわ。考えてみたらすぐ分かるはずよ。実際、母さんに言うけど、うちの旦那(周瑞の家内の娘婿の冷子興)が以前ちょっと酒を飲み過ぎて、人と争いが起きて、どうやって人を怒らせたか知らないけれど、あの人の素性がよく分からないと、役所に訴えられ、故郷に送り返されそうになったの。だからわたしが出て来て、母さんとちょっと相談して、情状の余地がないか検討してみたいの。どなたにお願いしたら解決できるんでしょう。」周瑞の家内はそう聞いて答えた。「分かったわ。こんなこと別に大したことでもないのに、慌ててこんなことをして。あなた、先に家に帰ってなさい。わたしは林お嬢様にお花を届けたら戻るから。今回は奥様や若奥様に面倒をおかけする訳にはいかないわ。」彼女の娘はそう聞くと、帰ろうとして、また言った。「母さん、ともかく早く戻ってね。」周瑞の家内は言った。「ほらごらん。小者はどんなことでも、慌ててこんなに取り乱すんだから。」そう言うと、黛玉の部屋に行った。

あいにくこの時黛玉は自分の部屋におらず、宝玉の部屋に居て、皆で九連環(知恵の輪のような玩具)を解いて遊んでいた。周瑞の家内は入って行くと、笑って言った。「林お嬢様、叔母様(姨太太)がわたしにお花をお届けするよう言われました。」宝玉はそれを聞くと、言った。「どんなお花なの。取り出して、僕にもちょっと見せて。」一方で手を伸ばして箱を受け取り、見てみると、実は二本の宮廷で作られた紗を重ねた新しい技巧の造花で、黛玉はただ宝玉が手に持つ花を一目見て、尋ねた。「わたしひとりだけにくださるの。それとも他のお嬢ちゃんたちのも皆あるの。」周瑞の家内は言った。「皆さん全部にありますよ。この二本は林お嬢様の分です。」黛玉は冷ややかに笑って言った。「わたし、分かっていてよ。他の皆さんに選ばれずに残ったものをわたしにくれたんじゃないの。」

周瑞の家内はそれを聞いて、一言も返答できなかった。宝玉は尋ねた。「周お姉さま、どうやってこちらまで来たの。」周瑞の家内はそれでこう答えた。「奥様があちらにおられ、わたし、お返事にうかがったんです。そうすると、叔母様( 姨太太 )がついでにわたしにお花を持って行くよう言われたんです。」宝玉は言った。「宝姉さんは家で何をされているの。どうしてここ何日かお越しにならないの。」周瑞の家内は言った。「お身体の具合があまりよくないのです。」宝玉はそう聞くと、女中たちに言った。「誰かちょっと見てきておくれ。こう言うんだ。わたしと林ちゃんから言付かって、宝姉さんのお加減をうかがいに来ました。姉さん、どんなご病気で、どんなお薬を飲んでおられますか。本当は、わたしが自ら来ないといけないのですが、学校から戻ったばかりで、また少し風邪気味なので、日を改めまたお見舞いにうかがいます、とね。」そう言うと、茜雪が返事をして出て行った。周瑞の家内は家に戻ったが、特に話は無い。

元々、周瑞の家内の娘婿は雨村の親友の冷子興で、最近骨董の商売で、人と訴訟沙汰になり、それで妻を寄こして情状の余地を探らせたのだった。周瑞の家内は主人の権勢を頼りにして、この事件もあまり心配しておらず、夜に鳳姐にちょっとお願いするだけで、この件は終わりにした。

火点し時になって、鳳姐は化粧を落とし、王夫人に会いに来て、回答して言った。「今日、甄家が送って来たものを、わたしもう受け取りました。わたしたちがあちらに送ったものは、ちょうどあちらさんからお正月に新鮮な果物や魚を送って来た船で、あちらに持って帰ってもらいました。」王夫人は頷いた。鳳姐がまた言った。「臨安の伯お婆様の誕生日のお祝いの品はもう準備しました。奥様、誰に届けさせましょうか。」王夫人は言った。「あなたが誰が閑(ひま)か見て、四人の女性を行かせればいいわよ。わたしに尋ねるまでもないわ。」鳳姐が言った。「今日珍叔父様の奥様が来られて、わたしに明日ちょっと来てほしいとのことでしたが、明日は何かありましたっけ。」王夫人は言った。「何かあっても無くても、何も支障は無いわ。いつもあちらが招待されるのがわたしたちだと、あなたも不都合でしょうが、あちらがわたしたちでなく、あなただけをご招待されたなら、それはあちらの誠意で、あなたに羽を伸ばしていただきたいということよ。あちらのお気持ちに背いてはいけないわ。やはり行ってこなくっちゃ。」鳳姐は「はい」と答えた。すぐさま李紈、探春らの姉妹たちもお休みのご挨拶が終わり、各々部屋に帰った。その後特に話は無い。

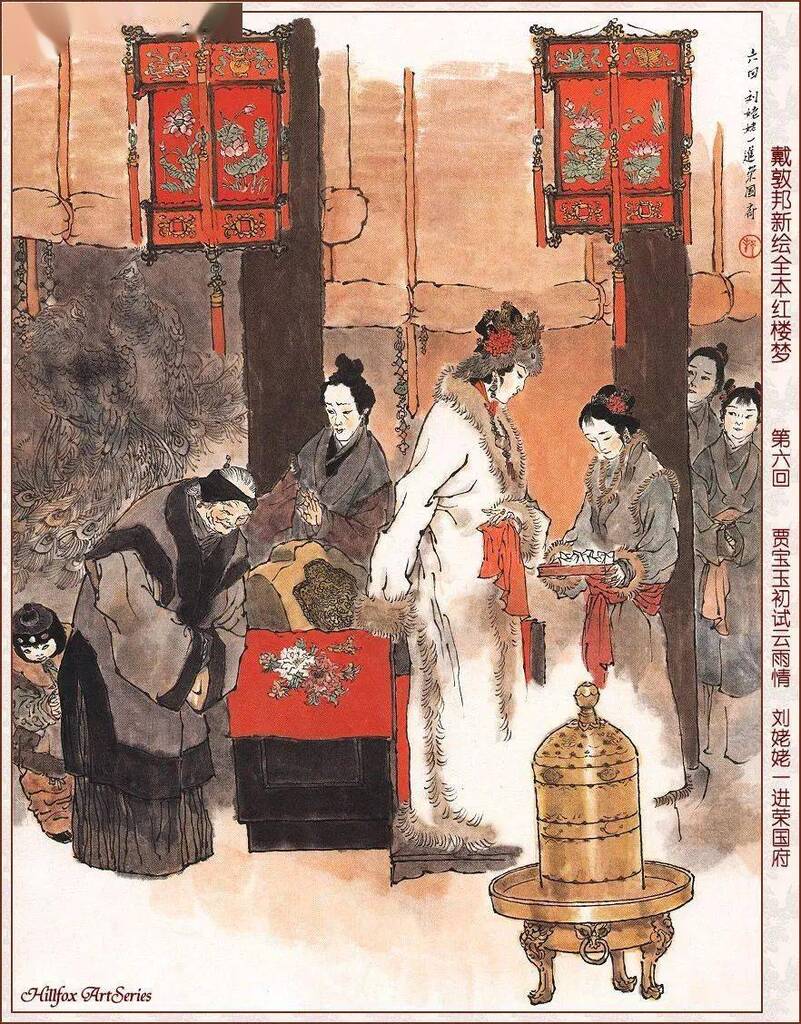

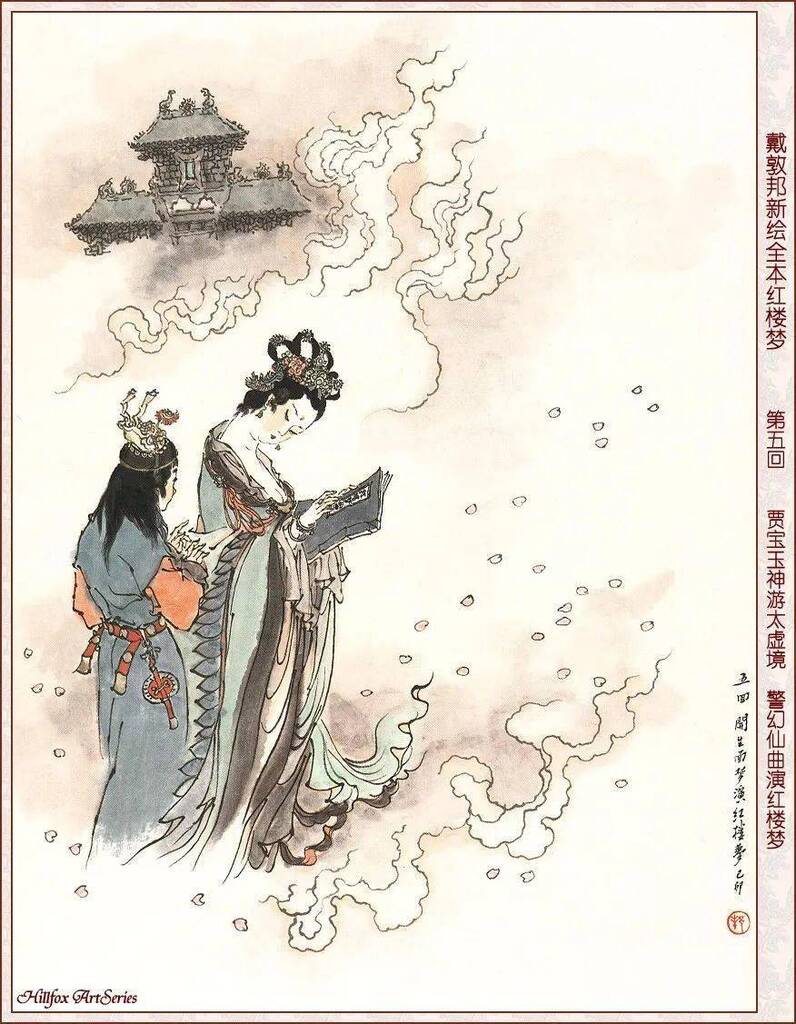

翌日鳳姐は身づくろいをし、先に王夫人への挨拶が終わると、ようやく賈のお婆様にご挨拶をした。宝玉は聞きつけて、自分も一緒に行きたいと言ったので、鳳姐は分かったと言うしかなく、直ちに衣裳を着替えるのを待ち、鳳姐と宝玉ふたりは車に乗ると、しばらくして寧府に入った。早くも賈珍の妻の尤氏と息子の賈蓉の嫁の秦氏という嫁と姑ふたりが、何人かの側室や女中を連れて、儀門で出迎えた。

かの尤氏は鳳姐を一目見ると、先ずひとしきり嘲笑し、宝玉の手を取り、一緒に部屋に入って座らせた。秦氏が茶を淹れると、鳳姐が言った。「皆さんはわたしを招待してどうされるの。どんな贈り物がいただけるの。ものがあるなら持っていらして。わたし、用事があるの。」尤氏がまだ応答せぬうちに、何人かの嫁たちが先に笑って言った。「若奥様、今日は来られなくてもよろしかったのに。でも来られた上は、お宅の方でもあなたに頼る必要がなくてよ。」ちょうどそう言っていると、賈蓉が部屋に入って来て挨拶をするのが見えた。宝玉はそれで言った。「大お兄様は今日は家におられないの。」尤氏は言った。「今日は出かけていて、上役の方のところへご挨拶に行っているの。」また言った。「でもあなたはうつうつとして愉しまず、こんなところに座っていてどうするの。どうして出かけて行ってぶらぶらしないの。」

秦氏が笑って言った。「今日はちょうど良かったわ。この前、宝叔父様が会いたがってたわたしの弟が、今日はここの書斎にいますよ。ちょっと顔を見に行かれては。」宝玉が会いに行こうとしたので、尤氏は急いで召使に気をつけてお世話するよう言いつけ、付いて行かせた。鳳姐が言った。「こういうことだったら、どうしてこちらの部屋に入らせて、わたしにも会わせてくださらないの。」尤氏は笑って言った。「まあ、まあ。お会いにならなくてもよろしいでしょう。このお屋敷のお子たちとは比べようもなく、叩かれ、ほったらかしにされるのに慣れていますの。人様の子供は、みなお上品で、あなたのようなおっかない女に会ったことがないのに、まだ人様を笑いものにするつもりなの。」鳳姐は笑って言った。「わたしが笑いものにしなければいいんでしょう。でもあちらがわたしを笑いものにしてきたら、後はどうなるか知らないわよ。」賈蓉が言った。「あの子は生まれつき引っ込み思案で、大きな立ち回りを見たことがないのです。叔母さんに会ったら、圧倒されて気持ちが萎えてしまいます。」鳳姐はつばを吐いて言った。「ちぇっ。あほくさ。その子がたとえ神話の中の哪吒nézhā(なた。道教で崇められている護法神)様だって、ちょっと会ってみる必要があるわ。ばか言わないで。それでも連れて来ないなら、あんたの頬っぺたに一発びんたをお見舞いするからね。」賈蓉はおっかなくて正視できなくなり、眼をそらしながら笑って言った。「叔母さん、そんなにいじめないでよ。わたしたちがあの子を連れて来ればいいんでしょう。」鳳姐も笑い出した。話が終わって、しばらくして、果たしてひとりの若者を連れて来た。宝玉より少し痩せていて、眉目秀麗で、顔は白粉を塗ったように白く、唇は朱を塗ったように真っ赤で、身体は見眼麗しく、ふるまいは優雅で、見たところ宝玉の上をいく美男子であった。ただ気弱で恥ずかしがりの様子は少女のようで、なんとなくはにかみながら鳳姐にごきげんようの挨拶をすると、鳳姐は嬉しがって宝玉を押し出し、笑って、「比べてごらんよ。」と言いながら、身を乗り出してこの子の手を握り、自分の傍らに座らせると、ゆっくりと年齢や勉強のことを尋ね、ようやくこの子が学名(子供が学校に入学するときにつけた正式の名前)を秦鐘ということを知った。

早くも鳳姐お付きの女中や嫁たちは、鳳姐が初めて秦鐘に会い、且つまだ贈り物を渡す準備をしていないのを見て、急いであちらに行って平兒にそれを告げると、平兒は素より鳳姐と秦氏が極めて親しいのを知っていたので、自分の判断で一匹の布地、「状元及第」の刻印を施した金の小さな塊をふたつ持って来て、人に言いつけて持って行かせた。鳳姐が更に「ちょっと些細なもので申し訳ありませんが」と一言加えた。それに秦氏らが感謝を言い終わると、しばらくして食事をし、尤氏、鳳姐、秦氏らはマージャンをしたが、このことは特に言うまでもない。

宝玉と秦鐘のふたりは適当に立ったり座ったりして話をしたが、かの宝玉は秦鐘を一目見るなり、心の中で何かを亡くしたように感じ、しばらくボオッとしていたが、自分の心の中でまた無意識に考えているうちに、すなわちこう思った。「世の中には、なんとこのような人物がいようとは。今思うに、僕は自分が卑賎で粗野な人間になったような気がする。恨むべくは、僕はどうして貴族や官吏の家に生まれてきたのだろう。もし貧しい小役人の家に生まれていたら、とっくに彼と交際していたろうし、一生を無駄に過ごすことも無かっただろう。僕は彼より身分が高いが、綾衣や錦、 紗(しゃ)、薄絹なども、僕という枯れて腐った木を包んでいるだけ、羊の羹(あつもの)や美酒も、僕という肥えツボを満たしているに過ぎない。「富貴」の二文字は、本当に人間に害を与えるものだ。」 かの秦鐘が眺めてみると、宝玉の顔かたちが人並み優れていて、ふるまいが非凡で、そのうえ金の冠、刺繍の入った服を身に着け、身辺には美しい女中や麗しい召使の少年が控えている。「なるほど、お姉さんが平素言われていたように、たいへんすばらしいですね。わたしはあいにく貧しい家に生まれたので、どうしてこんな方と親しく接することができたでしょうか。これも縁(えにし)ですね。」ふたりは同じようにあれこれ思いめぐらせた。宝玉はまた秦鐘にどんな本を読んでいるか尋ね、秦鐘は尋ねられたことに、正直に答えた。ふたりは話し合いながら、意見を交わし合い、益々親密になった。

しばらくしてお茶請けが運ばれて茶を飲むと、宝玉は言った。「僕たちふたりは酒も飲まないから、奥の部屋のオンドルにおつまみを用意させて、あちらへ行こうよ。そうすればがやがや騒がしくて落ち着かないこともないだろう。」そしてふたりは奥の部屋に行って茶を飲んだ。秦氏は一方で鳳姐が酒を飲む支度をし、一方では急いで部屋に入って来て宝玉に言いつけた。「宝叔父様、甥はまだ幼くて、何か失礼なことを言うかもしれないけど、くれぐれもわたしに免じて、この子を叱らないでね。この子は内気だけど、つむじ曲がりなところがあるから、あまり人付き合いが良くないの。」宝玉は笑って言った。「もう行ってよ。分かったから。」秦氏はもう一度弟の秦鐘にあれこれ言いつけると、ようやく鳳姐のお伴をして行ってしまった。

しばらくして鳳姐と尤氏が人を遣って宝玉に尋ねた。「何か食べたいものがあったら、遠慮せずこちらに来なさいよ。」宝玉はただ「はい」と答えていたが、飲食のことには関心が無く、ただ秦鐘に最近の家庭内のできごとなどを尋ねた。秦鐘はそれで言った。「恩師が昨年家(うち)を辞められたのですが、父は高齢で、身体に障害があり、公務が煩雑なので、まだ新しい教師を雇うかどうか決まっておらず、目下は家で既に学んだところの復習をしているだけです。それに、勉強するにも、一二の学友と一緒でないとだめで、いつも皆で討論してこそ、学識の進歩が得られるのです。」宝玉は秦鐘が言い終わらないうちに、こう言った。「本当にそうだね。うちの家には家塾があるから、一族の中で新たに教師を雇えないなら、家塾に入って勉強することができ、親戚の子弟なら一緒に勉強できる。僕も去年恩師が故郷に帰られたので、今は勉強がおろそかになっているんだ。父の意見は、僕にしばらく家塾を離れ、既に学んだところの復習をして、来年新しい先生が赴任されたら、再び各々家塾で勉強しなさいと言っている。祖母はそれでこう言うんだ。ひとつに、家塾で学ぶ子弟が多過ぎて、おそらく皆やんちゃだろうから、却って良くない。二に、僕が何日か病気だったので、ちょっと勉強が遅れてしまっている。こんな風に言うものだから、父上も今はこのことを気にかけているから、今日帰ったら、うちの家塾に君が来ることを、報告しようじゃないか。僕も一緒に勉強すれば、お互いに有益で、いいんじゃないかい。」秦鐘は笑って言った。「父は先日家で新しい先生を招くことを話した時にも、ここの義学(家塾)がすばらしいから、元々こちらに来てここの旦那様に入学の推薦をいただくよう相談すると申していたのですが、ここのところまた仕事が忙しく、このような些細なことで面倒をおかけするのは申し訳ないと言うのです。宝叔父様がもし甥のことを心配し、一緒に勉強してもいいとおっしゃるなら、すぐに行動を起こしませんか。そうすればお互いに勉強がおろそかにならず、いつも一緒に話ができるし、父母の心を慰め、また友人の交わりを楽しむこともでき、すばらしいじゃないですか。」宝玉は言った。「安心して。僕たち、帰ったら君の姉さん夫婦と璉叔父さんの奥さんに話をしよう。今日君は帰ったらお父上に報告して、僕は帰ってお婆様に報告すれば、遠からず実現しない道理は無いさ。」

ふたりの相談は既に定まり、その日は既に火点し時となったので、戻ってまた皆と麻雀を一局やって遊び、精算すると、秦氏と尤氏のふたりが負けて食事を奢ることになり、後日宴席招待の約束をし、一方また皆で夕食を食べた。

辺りが暗くなったので、尤氏が言った。「ふたりの小者に秦お兄様の家まで送らせましょう。」女中たちがその旨伝えに行ってしばらく経った。秦鐘は暇乞いをして立ち上がると、尤氏が尋ねた。「誰に送らせるの。」女中たちは答えて言った。「外では焦大を遣わすと言ってましたが、あろうことか焦大が酔っぱらって、また怒鳴るんですよ。」尤氏、秦氏は言った。「どうしても焦大を遣わさないといけないの。あの小者は派遣できないの。いたずらに焦大の気分を損ねるだけでしょ。」鳳姐は言った。「いつも家で言われているように、あんたはあまりに軟弱だから、家の中の者がこのように勝手気ままに振舞って、収拾がつかず大変だわ。」尤氏は言った。「あなたはこの焦大のことを知らないとでも言うの。たとえ旦那様でも焦大を相手にできない。お宅の珍お兄様でも無理よ。それというのも、焦大は小さい時からお爺様と三四回出兵して、屍(しかばね)の山の中からお爺様を背負って出て来て、それでようやく命拾いできたの。自分は空腹を我慢しても、何か食べるものを盗んで来て、ご主人様に食べさせたし、二日の間水が無くて、やっと茶碗半分の水を得たら、ご主人様に飲ませて、自分は馬の小便を飲んだの。でもこうした昔の功労のよしみに頼っていては、ご先祖様が存命の時は、特別な優待や尊重をしてもらえるけど、今じゃあ誰も焦大を擁護しようとは思わないわ。焦大自身、もう歳だし、体面も気にしないけれど、もっぱら酒好きで、酔っぱらうと誰彼となく怒鳴り散らすの。わたしはいつも執事に言ってるのよ、今後、焦大を使いに出すなって。あの人が死んでさえくれたら、もうそれで終わりだから。今日またあの人を遣わそうなんて。」鳳姐が言った。「わたしがどうしてこの焦大を知らないなんてお思いなの。結局あなたがたがしっかりした考えが無いからよ。あの人を遠くの村まで行かせてしまえば済むことでしょう。」そう言って、また尋ねた。「うちの車は準備ができているの。」女中たちは言った。「もう全員が控えております。」鳳姐も立ち上がり暇乞いをすると、宝玉と手を携え、一緒に出て行った。

尤氏らは広間の前まで見送ると、灯火が光り輝いているのが見え、小僧たちが朱塗りの階(きざはし)のところで付き従って立っていた。かの焦大は賈珍が家に不在なのをいいことに、酒の勢いに任せ、先ず大総管(管理責任者)の頼二を怒鳴りつけ、彼に言った。「不公平だ。弱い者には強く出て。簡単なお使いには他の奴を遣わして。こんな深夜に人を送る時はおれだ。良心のかけらも無いばか野郎だ。でたらめに執事になりやがって。おまえさんもちょっと考えてみな、焦大爺さんが片足を上げるだけでも、おまえさんの頭よりももっと高いんだ。この二十年というもの、焦大爺さんの眼中に誰がいたか。おまえたちみたいなのは、十把一絡げの大馬鹿野郎だ。」ちょうど罵りが佳境になった時に、賈蓉が鳳姐を送る車がやって来たが、人々が焦大を止めることができないので、賈蓉は我慢できず二言三言罵ると、叫んだ。「こいつを縛ってしまえ。明日酔いが醒めたら、こいつに首をくくって死ぬかどうか聞こうじゃないか。」

かの焦大の方では賈蓉は眼中にあったろうか。却って大声を上げ、賈蓉の叫び声を追い払った。「蓉兄貴、あんた焦大の目の前で主人づらするんじゃないよ。あんた、そんなこと言うなよ。あんたの父さんも爺さんも、焦大の前で威張るなんてようしなかった。焦大ひとりがいなかったら、あんたたちが役人になり、栄華を享受し、富貴を得ることも無かった。あんたの祖先は九死に一生を得たおかげで今の財産を手にしたのに、今に到るもわたしの恩に報いず、却ってわたしに主人づらをしやがって。わたしに対してこれ以上何か言うなんて、まだ許されると思っているのかい。もし言おうものなら、おれたち、血を見ることになるぜ。」鳳姐は車の中で賈蓉に言った。「できるだけ早くあんな法律や道徳規範を無視する輩は追い出した方がいいわ。家に留めても、害になるだけでしょ。親しい友人に知られたら、うちの家が、行儀作法もできていないと、笑いものになるわ。」賈蓉は「はい」と答えた。

人々は焦大があまりに粗暴な振舞いをするので、何人かで焦大をつかんで押し倒して縛り上げ、厩(うまや)の方に引っ張って行った。焦大は益々激高し、賈珍の名前まで持ち出し、大声で叫んだ。「祠堂(一族の先祖を祀った廟)へ行って、お爺様に泣いてお詫びせねば。誰が今となってこんな畜生らが生まれてくると思ったことか。毎日正業に就かず、「爬灰」(香炉の中の灰を掻く。俗語で親父が息子の嫁と姦通すること)する者は「爬灰」する、「養小叔子」(不義の子供を作る)する者は「養小叔子」と、おれが知らないとでも思っているのか。おれたちなんて、「腕が折れたら袖の中に隠す」で、消されちまうのさ。」小者たちは焦大が少しも恐れも遠慮もなく話すのを聞いて、驚きのあまり、魂が身体を離れて飛び散りそうになり、焦大を縛り上げると、土や馬の糞を彼の口一杯に詰め込んだ。

鳳姐と賈蓉も長々と焦大の話が聞こえていたが、聞こえないふりをした。宝玉は車の中でそれを聞き、鳳姐に尋ねた。「お姉さま。あの人が「爬灰」(香炉の中の灰を掻く)する者は「爬灰」と言うのが聞こえたけど、これってどういうこと。」鳳姐は慌てて叱って言った。「あまりばかなことは言わないで。あれは酔っ払いが口の中でゲロを吐いただけなの。あなたはどんな立場の人間なの。聞こえなかったとは言わないまでも、細かく尋ねるんじゃないの。うちに帰って奥様に報告したら、奥様があんたをぶん殴るかどうか見てみましょう。」驚いた宝玉は急いで懇願した。「お姉さま、お願い。僕もうこの話をしないから。」鳳姐は宝玉をなだめすかして言った。「いい子。それでいいのよ。うちに帰って大奥様にご報告したら、人を家塾に遣って説明しましょう。秦鐘が家塾に来て勉強できるようにするのが大事だからね。」そう言って、栄国府に帰って来た。この先どうなるかは、次回に説き明かします。

これで第七回は終了、宝玉が栄国府に帰ってから、どんなお話が展開するか、次回『紅楼夢』第八回をお楽しみに。