黄山は今の安徽省黄山市の南(歙県(きゅうけんshèxiàn)と太平県の間)に位置し、面積は約154平方キロメートル、有名な景勝地です。元の名を黟山(いざんyíshān)と言い、唐代の天宝年間以後、今の名前に改名されました。伝説によると、黄帝と仙人の容成子、浮丘公が一緒にここで丹薬を練ったことから、「黄山」と名付けられたと言われています。徐霞客は万暦四十四年(1616年)、白岳山登山の後、二月三日に湯口に入り、南から北に登山し、十一日に湯口より黄山を後にしました。

二月二日、白岳山より下山し、十里(5キロ。1里は0.5キロ、以下同じ)進み、山麓に沿って西に向かい、南渓橋に着いた。大渓を渡り、別の渓流に沿って山麓を北に向かった。十里行くと、ふたつの山が二枚の門のように、険しく切り立ち、接近しているのが見えた。渓流はそこでせき止められていた。ふたつの山を越えて下って行くと、眼の前に、平坦な田畑が広々と広がっていた。二十里進むと、猪坑である。小道から虎嶺に険しい道を登った。十里進み、虎嶺に着いた。五里の道を走破し、虎嶺の山麓を過ぎた。北の方を見ると、黄山の各峰が、石ころのように小さく見え、拾って取れるかのようだった。また三里行くと、古楼拗である。渓流は広くゆったり流れ、水かさが大いに増していて、しかも橋が架けられておらず、木切れが渓流を埋め尽くし、裸足で渓流を渡るのは危険で困難だった。二里行き、高橋で宿を取った。

三日、樵(きこり)に従って進み、長い時間歩き続け、峠をふたつ越えた。山道を下ってはまた登り、またひとつ峠を越えた。ふたつの峰がともに険しいので、双嶺と言う。全部で十五里歩き、江村(今の崗村)を過ぎた。また二十里進んで、湯口に到着した。ここは香渓、温泉それぞれの渓流が流れ出る所である。向きを変え、山に入り、渓流に沿って少しずつ山を登った。足先は雪の中に埋まってしまった。五里歩き、祥符寺(別名を「湯寺」と言い、宋の大中祥符六年(1013年)創建)に着いた。温泉(黄山温泉)は渓流を隔てて見える所にあった。

現在の黄山温泉

皆は服や靴を脱いで温泉につかり、身体を洗った。温泉池の前は渓流に臨み、後方は岩壁に寄り掛かり、三面には石が積み重ねられ、上には石の棒が丸く架け渡され、橋のようになっていた。温泉の水深は三尺(1メートル)あり、この時は冬でまだ寒い時期であったので、温泉のガスが盛んに出ていて、泡が池の底からブクブクと沸き起こり、その香りは元々たいへん清々しいものだった。黄貞父は、黄山の温泉は盤山(天津薊県の西北にある。主峰掛月峰は海抜864メートル)より劣る。というのも、湯口や焦村は交通の要衝で、温泉を使う人が多すぎて、騒々しくてゆったりできないからだと言った。入浴を終え、祥符寺に戻った。揮印和尚が私たちを連れ、蓮花庵に登り、渓流に沿って更に上まで足を踏み入れると、渓流の水は岩の間の暗渠で流れが止まっていた。この暗渠を丹井と言った。丹井の傍で石が突き出ていて、「薬臼」、「薬鍋」と言った。渓流に沿って回り道をして前に進むと、四方をそびえ立つ峰々に囲まれ、樹木と岩石が互いに引き立てあっていた。このような景観の中を一里歩くと、寺のお堂が現れた。ここの印我和尚は用事で外出されていて、私たちはお堂に入って休息することができなかった。お堂の中の香炉や鐘、太鼓の台座は皆、天然の古木の根に彫刻をして作ってあった。祥符寺に戻り、宿泊した。

四日、終日ひとり座って雪が滑り落ちる音を聞いていた。

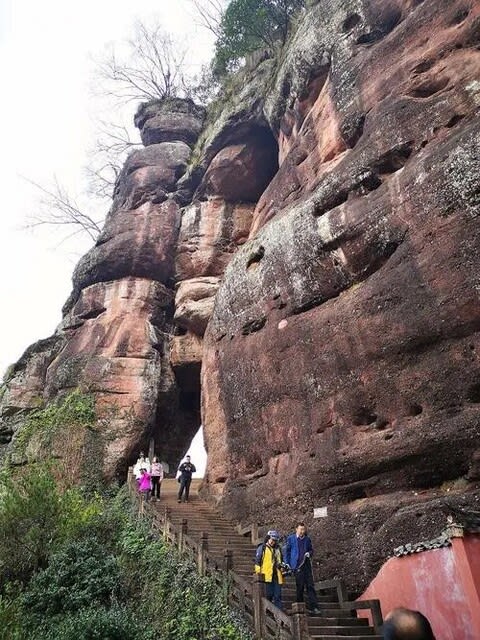

五日、曇天で寒さがたいへんひどく、私は無理に寝床で布団を被って横になり、昼になってようやく起床した。揮印和尚はまた、慈光寺が近くにあると言い、弟子に私たちを案内して遊覧に行かせた。温泉池を通って、山の崖を仰ぎ見ると、崖の真ん中に危険な小道が架け渡されていて、小道の両端を勢いよく流れ落ちる湧水は真っ白な絹の布のようであった。私はここから山を登った。湧水はきらきら輝き、また霧となり、着衣の前後にまとわりついた。やがて向きを変えて右へ向かい、かやぶき屋根の寺院の庵が上下に見え、罄(けい。金属でできた打楽器)を鳴らす音や線香の煙が岩を越え広がっていた。ここが慈光寺であった。

現在の慈光寺(慈光閣)

慈光寺は旧名を硃砂庵と言った。僧が私に、「山頂はあちこちに静かな庵があるが、道が雪で閉ざされてもう二ヶ月になる。今朝、人を出して食糧を届けに行かせたが、山は大半が人の腰まで雪が積もっていて、通ることができず、戻って来た。」と言った。私は大いに興ざめし、広い道を二里下って下山し、宿の祥符寺に戻り、綿入れの上着を着て眠った。

六日、天気は快晴だった。ひとりの道案内を見つけ、めいめいが竹の杖を持って山を登り、慈光寺を過ぎた。

黄山遊覧図(赤丸で囲った所が徐霞客の訪問地)

左側から上に登ると、山の峰を岩壁がぐるりと囲み、峰と峰とが互いに接近し、その中を石段が積雪で覆われ平らになっていて、一目見ると白玉のようにすべすべした感じであった。まばらに植わった樹木は一面やわらかな雪で覆われ、その中を仰ぎ見ると、黄山の峰々が複雑に絡み合い、ただひとり天都峰だけが群峰の上に巍然(ぎぜん)とそそり立っていた。

天都峰

登り道を南里か歩くうちに、石段は益々険しくなり、積雪も益々深くなった。日陰の雪は凍って氷となり、硬くてつるつる滑り、足を踏み入れてしっかり立つのは容易でなかった。私ひとりが前進し、竹の杖で氷に穴を穿ち、開けた穴に前足を踏み入れ、さらに穴を穿ち、後ろ足を移動させた。同行者は私に従って、同じやり方で前に進んだ。平岡まで登ると、蓮華峰、雲門峰などの山が奇抜さや秀麗さを争い、天都峰のため護衛をしているかのようだった。

慈光寺から天門坎を経て光明頂を目指す

切り立って険しい峰であれ、高く険しい岩壁であれ、どれも奇妙な形をした松の木(「黄山松」という固有種)がぶら下がりぐるぐる巻きつき、背の高いものでも二丈(6メートル)を越えず、背の低いものはわずか数寸(1寸は3.3センチ)で、平たい頂上の松の幹や松葉はたいへん短く、複雑に絡み合い、枝や幹は虫のように湾曲し、太く短いものほど老いた松で、背の低い松ほど怪異に見え、はからずもこうした珍しい風景の山中に、かくも珍しい松の品種があるものと感心した。

黄山松

珍しい松と風変わりな岩石が互いに引き立てあう風景の中、一群の僧侶たちがあたかも天から降りて来るかのように、私たちに方にゆっくりと歩いて来た。皆、合掌して、こう言った。「雪のため山中に閉じ込められて三ヶ月になり、食糧を探してなんとかここまで来ました。皆さん方はどうして山を登って来られたのですか。」また、「私たちは前海の各庵の僧で、皆山を下りて来ました。后海の山道はまだ通じておらず、ただ蓮華洞の道だけが通行できます。」と言った。それから、天都峰の側面から登って、峰と峰の間の隙間を抜けて山を下り、東に向きを変えれば、蓮華洞に行く道であった。私はにわかに光明頂と石筍矼(せきじゅんこう)の景勝を遊覧したいと思い、蓮華峰に沿って北に向いて歩き、上り下りを何度も繰り返し、天門(天門坎。「坎」(かんkǎn)はくぼみや穴のこと)に到達した。

天門(天門坎)

天門の両側は刀で削ったような垂直に切り立った岩壁で挟まれ、中間の幅は肩と肩が触れ合ってやっと通れるほどしかなく、高さは数十丈(1丈は3.3メートル)あり、見上げると、気味が悪くて身の毛がよだった。天門の積雪は更に深く、氷に穴を穿って上に登り、ここを過ぎると平頂に至った。ここが人々の言うところの前海である。ここから更に一峰登ると、平天矼(「矼」gāngは尾根のこと。海抜1841メートルの光明頂をピークに、海抜1800メートルあまりの尾根が1キロにわたり続く)に着いた。

平天矼(赤い四角で囲った尾根)

光明頂(今は気象台の建物がある)

平天矼の上で際立って聳え立っているところが、光明頂である。平天矼から下って

行くと、いわゆる后海である。おおよそ平天矼の南面が前海で、北面が后海。最も高い場所で、四方はいずれも急峻な窪地になっていて、ただここだけが平地のようになっていた。前海の前方の天都、蓮華のふたつの峰が最も高く険しく、その南側は徽州府(黄山以南の安徽省南部、一部江西省を含む)の歙県に属し、その北側は寧国府(黄山以北の安徽省)の太平県に属する。

黄山は徽州府と寧国府の境に聳える

私は平天矼に着くと、光明頂に登りたいと思った。これまで山道を三十里歩いてきたので、たいへん空腹であった。それで平天矼の後方の庵に入った。庵では僧侶が石の上に南を向いて座っていた。庵の住持は智空と言う名であった。客が腹をすかした様子なのを見て、先ず粥を出してもてなしてくれた。更にこう言った。「今しがた顔を出した太陽は明るすぎるので、おそらく天気は長続きしないだろう。」そしてひとりの僧侶を指さして私に言った。「徐さん、もしまだ体力がおありなら、先に光明頂に登ってから昼食をとった方がよい。そうすれば今日中に石筍矼まで行くことができる。夜はこの僧のところに泊まるとよい。」私は智空和尚の言う通り、光明頂に登った。天都、蓮華の二峰が前方に肩を並べて聳え、翠微、三海門は後方をぐるりと取り囲んでいるのが目に入った。

天都峰(左)と蓮華峰(右)

下の方を見下ろすと、切り立った崖や険しい尾根が大きな山の窪みの中に並んでいた。そこは丞相原である。光明頂の前の巨大な石は、一段低く伏して後、また改めて聳え立ち、勢いが中断したかのようで、ただひとり孤独に山の窪地の中にぶら下がっていた。石の上には奇怪な松の木が根や枝を複雑に絡み合わせて覆いかぶさっていた。私は体を傾けて巨石の上に登って座り、潯陽xúnyáng(江西省九江)の大叔父(父親の叔父)は光明頂の頂上に私と向かい合って座り、各々景色の極めて優美なのを自慢し合った。

光明頂を下り、庵に入ると、黄粱飯(大粟を炊いた飯)がもう炊きあがっていた。食事を済ませて後、北に向かい、峠をひとつ越え、草木が生い茂った林の中を徘徊し、とある庵に入った。庵の名は獅子林といい、智空和尚が言っていた今晩の宿である。獅子林の住持は霞光といい、既に庵の前で私を待ってくれていた。彼は庵の北側のふたつの峰を指さして言った。「徐さん、先にここの景勝地の遊覧を済まされてはどうですか。」私は彼の勧めに従った。身をかがめて二つの山の峰の北側をのぞき見ると、山の峰が数多くあり、また峰が並んで一緒に聳え立ち、その容姿を互いに争い、たいへん珍しい景観であった。ふたつの峰に沿って西に向かうと、崖が突然途切れ、木の橋を架け渡して、両側に行き来できるようになっていた。上には一本の松の木があり、つかまりながら木橋を渡ることから、接引崖(「接引」とは仏教用語で「教え導く」こと。渡仙橋、接引橋とも呼ばれ、始信峰と臥雲峰の間に架け渡されている)と呼ばれていた。

接引崖(臥雲峰)

接引崖を過ぎ、岩の隙間を通って上に登った。雑多な石がつなぎ合わさったところはたいへん危険なので、木材を石の梁に架け渡してあり、通行が可能であった。けれども、岩の上に座って、下を覗き見れば、景観はより壮麗であった。接引崖を下って、小道に沿って東へ一里あまり行くと、石筍矼であった。

石筍矼

石筍矼の尾根は傾斜して続いており、両側に挟まれた岩壁が山あいに架かり、大小様々な峰が雑多に並び、その西側の面は接引崖で覗き見た場所であった。石筍矼の側面は峰がひとつ飛び出し、上には多くの形の面白い石や松があった。峰のてっぺんに登り、谷間を俯瞰すると、ちょうど接引崖と向かい合い、山を巡って見る位置を変えると、前方の景色も変化していった。

山頂より下りると、夕陽が松の木を取り囲んでいるのが見え、明日の天気は晴れるに違いないと思われ、思わず飛び上がって喜んで獅子林庵に戻った。霞光和尚はお茶を出してくれ、私を前楼(表の建物)に案内した。西を眺めると、空の端にひとすじの青緑色の影が見えた。私は山の影かと思った。霞光和尚は、「山影は夜は近くに見えます。これは雲に違いない」と言った。私はこれが雨が降る兆しと知り、言葉を失った。

七日、四方の山は皆、霧で覆われてしまっていた。しばらくして、庵の東北側の霧が晴れたが、西南方向は相変わらず濃い霧の中で、仮に庵を境界とすると、近くにある獅子峰も霧の中から時々顔を出したり消えたりする状態だった。朝食後、接引崖から積雪を踏みしめて山を下った。山あいの中腹のところに峰がひとつ突き出し、峰の上には松の木が石の割れ目から抜け出して生え、その太い幹は高さが二尺(60センチ)にも達せず、斜面に沿って伸び、曲がってとぐろを巻き、緑の葉の茂った枝は曲がってぐるりと巡って三丈(10メートル)あまりの長さがあり、根は上に下に石や岩を貫き、その長さはほぼ山の峰の高さにも相当した。これがいわゆる「擾龍松」である。

擾龍松

山の中をしばらくあちこち見ていると、獅子峰が姿を現してきた。

獅子峰

それで杖をついて西に向かった。この山は獅子林庵の西南の方向にあり、案山と呼ばれていた。案山の頂に登ると、三面が垂直に切り立って山あいに聳え、山の下には様々な形の尾根や数多くの峰があり、石筍矼、接引崖の二ヶ所の山あいから曲がりくねって連綿とここまで続き、ぐるりと巡ったり巻き付いたりして、またひとつ景勝を形成していた。高みに登って遠くを眺めているうちに、濃霧は次第に消えて爽やかに晴れ渡ってきたので、急いで石筍矼の北側から転じて山を下ると、ちょうど昨日、峰の頂から見えた薄暗い道である。群峰は高いものも低いものもあり、巨大なもの細く小さいもの、直立し険しく高いもの、傾斜したものがあり、その中をしばしば体を差し入れたり、回り道したりして進んだ。見上げたり見下ろしたり覗き見たりし、次々場所を移しつつ振り返ると、一歩歩くごとに新たな感動が生まれて来た。とはいえ、渓谷は深く、厚い積雪に覆われ、一歩歩く毎に新たな恐怖が生まれて来た。

五里進むと、左側の山の峰の脇に穴が開いていてそこから日の光がさしていた。ここを「天窓」と言った。さらに前に進むと、山の峰の傍らの石が突き出て、人の顔のような形状になっていた。これが「僧座石」である。山の下に五里進むと、道はやや平坦になり、渓流に沿って前進した。突然前方の渓流の中に大小様々な石が勝手気ままにころがり、道はそのため塞がれていた。地面の石を乗り越えてしばらく行くと、新たに崩れたばかりの崖の裂け目が見え、岩壁のひとつひとつが今にも落ちてきそうで、そこで改めて進むべき道を見つけた。峰の頂上を見上げると、一方に黄色い痕跡があり、中間に緑色の文字がさながら判別できるかのようであった。これが「天牌」で、「仙人榜」とも呼ばれる。

仙人榜

さらに進むと、「鯉魚石」(コイ石)に着いた。

鯉魚石(コイ石)

さらに行くと、白龍池である。合計十五里の道を歩き、茅葺の小屋が渓流のほとりに現れた。これは松谷庵の旧跡である。さらに五里進み、渓流に沿って東西の方向に歩き、更に渓流を五本越えると、松谷庵に着いた。

松谷庵

更に渓流に沿って下ると、渓流のほとりから良い香りが漂ってきた。これは、一本のしなやかな梅の木がちょうど花を咲かせたもので、渓谷は厳しい寒さで到るところ雪に覆われているが、ここまで来ると、ようやく花のかぐわしい香りがし始めていた。青龍潭に着いた。ここはエメラルドグリーンの深い淵になっていて、二本の渓流が合流し、白龍潭に比べ、水の勢いは雄壮で、大きな石が聳え立ち、勢いよく流れる渓流の水がこの池に注ぎ込み、遠くや近くの峰々に取り囲まれ、ここも美しい景観を形成していた。松谷庵に戻り夕飯を食べ、松谷庵旧跡の茅葺小屋に宿泊した。私は最初に松谷庵に着いた時、ここはもう平地だと思ったが、ここの人に聞いてみると、まだ峠をふたつ越え、山道を二十里歩いてようやく平地を捜すことができ、太平県まではまだ三十五里の道のりがあるとのことであった。

八日、石筍矼の神秘の場所を探しに行こうと思っていたが、図らずもなんと神様にその機会を奪われてしまった。濃霧が山野一面に広がり、獅子林に着いた時は、風が更に強くなり、霧も益々濃くなった。私はにわかに煉丹台に早く行きたくなり、それで体を西南の方向に転じた。三里歩いたが、濃霧で道を見失い、偶然一軒の庵を見つけたので、その中に入った。大雨が降りだしたので、ここに宿泊せざるを得なかった。

九日、お昼過ぎに、天気はやや回復してきた。庵の住持は慈明と言い、庵の西南一帯の山や洞穴は石筍矼に負けず劣らず険しく珍しい景色で、「禿顱朝天」、「達摩面壁」などの景勝は遊覧する値打ちがあると褒め称えた。私は潯陽の大叔父を助けながら川を越え渓谷に到り、北に行けば翠微峰などの峰で、南に行けば煉丹台などの山あいで、景色はおおよそ獅子峰と肩を並べるほどだが、石筍矼ほどではなかった。雨が休まず降りだしたので、私たちは急いで庵に帰った。

十日朝から大雨が降り注いだが、お昼にはしばし降りやんだ。杖をついて二里の道を歩き、飛来峰を通過した。ここは平天矼の西北側の尾根である。飛来峰の南側の山あいには、山の峰の岩壁がそそり立ち、ちょうど煉丹台と互いに輪のようにぐるりと巡っていた。二里行くと、煉丹台に着いた。

煉丹台。後ろは光明頂

西向きに垂れ下がった峰の頂上は平坦になっていて、三方は青々とした樹木で覆われた岩壁が重なり合い、前方には小さな峰が山あいに突き出ていて、山あいの向こう側には翠微峰、三海門が人の足や足首のように取り囲んで聳え立っていた。峰の頂上に登り、四方をしばらく眺めていた。東南に向け一里行くと、平天矼から巡って下ることになる。雨がひどくなってきたので、急いで天門に下った。両側は狭い隘路になっていて、肩幅の隙間しかなく、崖の頂上から湧水が頭の上から降り注いできた。天門を出ると、高く聳える岩壁がぶらさがって折り重なり、道は崖に沿って山の中腹に延びており、后海一帯の厳めしい山の峰、切り立った岩壁と比べると、また別の雰囲気の景色に変化した。「海螺石」(ほら貝石)は岩壁の傍らにあり、巻いた形態が本当にほら貝のようであった。

海螺石

来た時は見落としていて、詳しく観察する暇が無かったものが、今は雨の中を歩いていて、却ってその珍しいところがよく理解できた。これは、他の人に尋ねてみて分かったことだ。その後、大悲庵に行き、大悲庵の傍からまた別の庵に行き、悟空上人の所に一泊した。

十一日、百歩雲梯を登った。百歩雲梯の石段はたいへん急で、あたかもまっすぐ青い空に挿入するようだった。

百歩雲梯

石段を登る時は、足の指がほとんど顔に触れるほどであり、石段の傾斜や中間の隙間がたいへん大きく、高く突き出ていて、動こうとしているかのようだった。先だって山を下ってきた時は積雪のためその険しさが覆い隠されていたが、今になってそれがはっきり見え、思わず身の毛がよだち、恐ろしくなった。百歩雲梯を登り終え、そのまま蓮花峰へ向かう道を登った。また下に向きを変え、蓮花峰の側面から前へ進むと、文殊院、蓮花洞へ通じる道であった。雨がずっと止まないので下山し、温泉の施設に入り、再び沐浴した。湯口を出て道を二十里行くと芳村に着き、さらに十五里行くと東潭に着いた。渓流は水かさが急に増して渡ることができず、ここで行程を止めた。黄山を流れる渓流は、松谷渓、焦村渓は何れも北に向いて太平県に流れている。たとえ南に向け流れる湯口渓も、北に向きを変え、太平県に流れて後、更に長江へ流れてゆく。ただ湯口の西側に一本の渓流があり、芳村まで行くと大きな河川となり、南に流れ岩鎮へ行き、徽州府(今の安徽省歙県(きゅうけん))の西北で績渓と合流する。