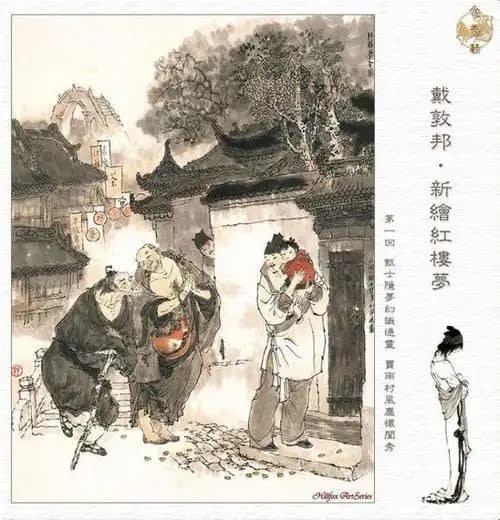

栄国府にやって来て、賈のお婆様、賈家の三姉妹、王熙鳳に出迎えられた林黛玉。後半では、ふたりの叔父、賈郝と賈政にご挨拶にうかがい、その後、賈宝玉に出会うことになります。第三回後半の始まりです。

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・

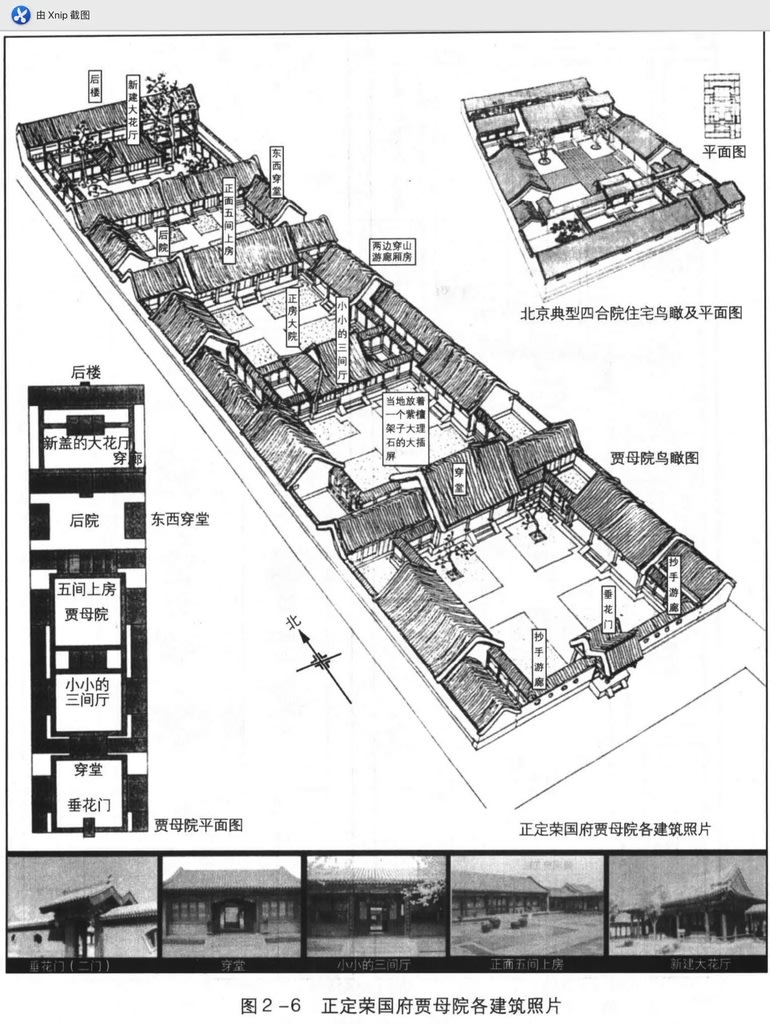

お茶請けが片付けられると、賈のお婆様はふたりの乳母に命じて、黛玉を連れてふたりの叔父に会いに行かせた。この時、賈郝の妻の邢氏が急いで立ち上がると、笑みを浮かべ答えて言った。「わたしが甥(おい)の娘を連れて行った方が、おそらく都合がよいと思いますが。」賈のお婆様は微笑んで言った。「そうだね。おまえも行っておくれ。もう戻って来なくていいから。」邢夫人ははい、と答え、黛玉を連れて王夫人にお別れを告げると、皆は表に通り抜ける部屋まで見送った。垂花門の前には既に何人かの小僧たちが一輌の緑色のとばりを掛けた、木に透明のラッカーを塗った車を引いて来ており、邢夫人は黛玉の手を取り座席に座り、乳母たちが車のとばりを降ろし、それから小僧たちに担ぎ上げるよう命じた。広くなったところまで引いてくると、車に飼い馴らしたラバをつけ、西角の門を出て東に進み、栄府の正門を過ぎると、黒いペンキを塗った大門の中に入り、儀門の前に着くと、ようやく下車した。邢夫人は黛玉の手を引いて敷地の中に入った。黛玉は今いる場所は、きっと栄府の中の花園が仕切られた場所に違いないと推察した。三層の儀門を入ると、果たして母屋、厢房(母屋の前の両側の棟)、回廊が皆精巧に作られていて趣があり、こちらのお屋敷が広大で壮麗なのとは様子が違った。しかも屋敷の中の随所に木々や築山、石が配置され、とても景色が良かった。母屋に入ると、既に多くのなまめかしい化粧、美しい服装の奥方や側室、召使の女たちがおられ、黛玉たちを出迎えた。

邢夫人は黛玉を座らせ、一方頼んで外の書斎に行って賈郝を呼んで来てもらった。しばらくして戻って来て言うには、「旦那様はこうおっしゃいました。「ここ数日身体の具合が良くなく、妹の娘さんの顔を見ると、お互い悲しくなるので、しばらくはお会いするに忍びない。どうかお嬢さんには家を恋しがって悲しまないようにしてほしい。おばあさんやおばさんと一緒に、自分の家にいるのと同様に過ごしてほしい。女兄弟たちはつたない点もあるかもしれないが、皆が一緒に暮らせば、悩みや辛さも無くなると思う。問題ない。遠慮しないでいいから。」」

黛玉は急いで立ち上がって一々はい、はい、と頷いた。もう一度しばらく座ると、暇乞いをしたので、邢夫人は黛玉を引き留め、食事をして帰るように言ったが、黛玉は微笑んでこう回答した。「おばさまがせっかくお食事を勧めてくださるのを、本来はご辞退すべきではないのですが、まだ二番目のおじさまのところへご挨拶に行かないといけなくて、行くのが遅れると失礼になりますので、また日を改めていただきに参ります。どうかおばさま、お許しください。」邢夫人は言った。「仕方ないわね。分かりました。」それでふたりの乳母に命じて先ほど乗って来た車で送らせた。黛玉は暇乞いし、邢夫人は儀門の前まで送り、またお付きの者たちに二言三言言いつけ、車が行ってしまうのを見送ると、家に戻った。

しばらくして黛玉は栄府に入ると、車を降りた。目の前には一本の石畳の通路が見え、直接入口の大門につながっていた。乳母たちは黛玉を連れ、東に曲がると、東西方向の通り抜けのできる建屋と南向きの広間を通ると、儀門内の区画で、上手には正面五間の母屋があり、その手前両側は 厢房(母屋の前の両側の建屋)と鹿頂( 厢房の北側、母屋の東西の間の空間に建つ小さな部屋)で、妻入りの出入口が設けられ、四方八方に往き来でき、広大、壮麗で、他所とは異なっていて、黛玉はこここそが主要な部屋だと思った。中央の部屋に入り、頭を上げると、正面に先ず銅の九龍で縁どられた青地の大きな扁額が見え、扁額には大きく「栄禧堂」の三文字が書かれ、その後ろに一行、小さな字で「某年月日書を栄国公賈源に賜う」と書かれていた。また「万几宸翰」の帝の印章が置かれていた。紫檀に螭(角の無い龍)を彫った机の上には、三尺余りの高さの青緑色の古い銅の鼎が置かれ、役人が朝廷に出るのを待つ部屋に掛ける墨絵の龍の絵が掛けられ、一方には金銀で象嵌された青銅器が置かれ、一方にはガラスの鉢が置かれ、床にはクスノキの円形のひじ掛け椅子が二列に十六脚並べられ、また黒檀で作った掛札の上に金の文字を刻んだ一組の対聯が掲げられ、それにはこう書かれていた。

座上の珠玑(しゅき。大小さまざまの美玉)は日月を昭(あき)らかにする、堂前の黼黻(ほふつ。役人の礼服の刺繍模様)は煙霞に焕(かがや)く。

その下に一行、小さな字でこう書かれた。「代々付き合いある両家の子弟、東安郡王を継した穆蒔が拱手し書(しる)す」

元々、王夫人がいつも起居し休息するのもこの正室ではなく、東側の三間の耳房(母屋の両端に建てられたやや背の低い部屋)であった。そして乳母たちは黛玉を引率して東の部屋の入口を入った。窓に面したオンドルの上には緋色の毛布が敷かれ、正面には赤地に金の糸で蟒蛇(うわばみ)が刺繍された丸いクッションと淡い黄緑色の金の糸で蟒蛇が刺繍された細長い敷布団 が置かれ、両側には五枚の花びらの梅の花の形のペンキを塗った茶卓が一対置かれ、左側の茶卓の上には文王鼎、鼎の傍らには匙と箸、香入れの容器が並べられ、右側の茶卓の上には汝窯の美人觚(細長く優美な曲線の酒器)が置かれ、その中に生け花が挿されていた。床には西向きに四脚の椅子が一列に並べられ、それらには明るい朱色に花模様を散らしたカバーが掛けられ、足元には四組の足置きが置かれていた。両側には背の高いテーブルが一対置かれ、テーブルの上には茶具や花瓶が具わっていた。その他の調度品は、細かく言うまでもないだろう。

年配の乳母は黛玉をオンドルに上げて座らせた。オンドルの縁に沿って、錦の敷物が二枚、対に置かれ、黛玉は席順を考え、オンドルの上には上がらず、東側の椅子に座った。この部屋の係の召使が茶を捧げ持って来たので、黛玉は茶を飲みながら、これら召使の身ごしらえや衣服、挙止やふるまいを観察すると、果たして他所とは異なっていた。

茶をまだ飲み終わらぬうちに、赤い綾(あや)絹の上着に青い薄絹でフリルを付けたチョッキを着た召使がひとりやって来て微笑んで言った。「奥様から、林お嬢ちゃんにあちらに座っていただきなさいとのことです。」年配の乳母はそう聞くと、また黛玉の手を引き出て来ると、東の廊下の三間の母屋の中に入った。正面のオンドルにはテーブルが横向きに置かれ、その上には書籍と茶具が積み重ねられており、東の壁に寄りかかり西向きにお古の黒い緞子の背もたれのクッションが置かれていた。王夫人はしかし西側の下座に、またお古の青い緞子の背もたれと座布団に座っていた。黛玉が入って来たのを見ると、東に移り、席を譲った。黛玉は心の中で、ここは賈政旦那様の席に違いないと思い、それでオンドルの傍の、一列に並んだ三脚の椅子の上にもお古の弾き模様の椅子カバーが付いていたので、黛玉は椅子に座ろうとした。王夫人は再三黛玉をオンドルの上に座らそうとし、黛玉はそれでようやく王夫人の傍に座った。王夫人はそれで言った。「あなたのおじさんは今日は斎戒に行っているので、また今度ご挨拶しましょう。ただひとつ、あなたに言付けがあって、あなたがた三人の女兄弟は皆とてもいい子だから、これから一ヶ所で勉強して字を憶え、裁縫を憶えて、また時には冗談を言い合うこともあるかもしれないが、とにかく自由にやりなさい。ただひとつ心配なことがあって、うちにはひとりいざこざを引き起こし、家人を心配させる子供がいて、我が家の中での「世界をかき乱す暴君」で、今日は祖廟にお礼参りに行って、まだ帰ってきていませんが、今晩会えば分かりますよ。あなたは今後ずっとあの子のことを気にとめる必要はありませんよ。あなたがた姉妹はあの子と関わり合いになってはだめよ。」

黛玉は元々母親から、甥っ子に玉を銜(くわ)えて生まれた者がいて、愚劣なこと尋常でなく、勉強が嫌いで、女の居室であれこれ人に付き纏うのが大好きだと言うのを聞いたことがあった。母方の祖母がその子を甘やかすものだから、誰も敢えて手出ししようとしなかった。今王夫人が言うのを聞いて、この姓の異なる年上のいとこのことと知ったので、また作り笑いをして言った。「叔母様が言われた方は、でも玉を銜えてお生まれになったのでは。家にいた時、母がいつも言っていたのですよ、このお兄様はわたしよりひとつ年上で、幼名を宝玉と言われ、性格は勝手気ままだけれど、妹たちへの面倒見はとても良いと。ましてわたしにとって、いつも女兄弟と一緒にいて、男兄弟は別の建物におられるのだから、どうして付き纏うことができるでしょう。」王夫人は笑って言った。「あなたはその原因をご存じないからですね。あの子は他人とは違い、幼い時からお婆様が溺愛され、元々女兄弟たちと同じところで甘やかされて育ったのです。もし女兄弟たちが相手にしなければ、あの子はまだ少しは静かにしています。でも姉妹たちがあれこれ話しかけようものなら、あの子は大喜びで、あれこれしでかすんです。だからあなたにあの子を相手にしてはだめよと言いつけたんです。あの子の口からは、甘いことばが飛び出すこともあれば、荒唐無稽なことを言ったりし、気がふれたようになるのです。あの子の言うことを信じてはだめですよ。」

黛玉は一々頷いた。ふとひとりの女中がやって来て言った。「お婆様のところで晩御飯の支度ができたそうです。」王夫人は急いで黛玉を連れて裏の建屋の門を出、裏の廊下から西に行き、角門を出ると南北方向の石畳の小径で、南側が母屋に向かい合った三間の小さな抱厦庁で、北側には白いペンキを塗った大きな影壁(目隠しの壁)が立っていて、その後ろには半分開いた門があり、小さな建物があった。王夫人は微笑みながら黛玉に向け指さして言った。「ここが鳳お姉さまのお部屋です。帰ってきて、何かあればここであの子を捜すといいわ。何か足りないものがあったら、あの子に言えばなんとかなるから。」この屋敷の門にも何人かのようやく髷(まげ)が結えるようになった若い召使が、両手を下で組んで恭しく待機していた。

王夫人は黛玉を連れて東西方向の建物を通り抜けると、賈のお婆様の家の裏庭であった。家の裏の入口から入ると、既に多くの人々が待機していて、王夫人が入って来るのを見ると、そこでテーブルと椅子を準備した。賈珠の奥さんの李氏は杯を捧げ持ち、熙鳳は箸を置き、王夫人は羹を注いだ。賈のお婆様は正面にひとり座り、両側には四脚の空の椅子が置かれていた。熙鳳は急いで黛玉を連れ、左側から一つ目の椅子に座らせようとすると、黛玉はしきりに遠慮した。賈のお婆様は微笑んで言った。「おばさんや義姉さんたちはここでは食べないのよ。あなたはお客様なのだから、ここに座らないとだめなの。」黛玉はそれでようやく、お礼を言って座った。賈のお婆様は王夫人も座らせた。迎春の姉妹三人は座るよう言われてからこちらに来て、迎春は右側の一番目に座り、探春は左側の二番目、惜春は右側の二番目に座った。横から召使の女が塵払い、口漱ぎの壺、ナプキンを手に持ち、李紈鳳(李珠の妻)はテーブルの傍らに立ち給仕をした。直接外に通じる部屋で待機する嫁や召使は多くいたが、咳払いひとつ聞こえなかった。食事が終わり、各人の召使がお盆を捧げ持って茶を運んだ。当時、林家では娘に贅沢を慎み養生せよ、食後は必ずしばらく時間を置いてから茶を飲めば、脾臓や胃を害することがないと教えていた。今、黛玉はここでは多くのきまりがあることを知り、家とは異なっていたが、それに合わせざるを得ず、お茶をもらった。また召使が口漱ぎの壺を持って来たので、黛玉も口を漱ぎ、また手を洗い終えた。その後また茶を捧げ持って来た。今度がようやく飲むためのお茶であった。

賈のお婆様は言った。「おまえたち、もう行っていいよ。わたしたちが自由に話をするから。」王夫人はそれで立ち上がり、一言二言世間話をしてから、李紈鳳を連れて行ってしまった。賈のお婆様はそれで黛玉にどんな本を勉強しているか聞いた。黛玉は「『四書』を読んだばかりです。」と答えた。黛玉はまた女兄弟たちにどんな本を勉強しているのか尋ねたところ、賈のお婆様は、「何を勉強しているにしても、字をいくつか憶えただけですよ。」と答えた。

その言葉も終わらぬうちに、外で誰かが歩いて来る音が聞こえ、召使が入って来て報告した。「宝玉様がお越しになりました。」黛玉は心の中で思った。「この宝玉様がひょっとして、その手に負えないという方なのかしら。」そうして部屋に入って来たのを一目見ると、年若い若君であった。頭には髪の毛を束ねて宝石を象嵌した赤銅の冠を被り、額の眉を揃えた位置には二匹の龍が珠を弄ぶ図案の鉢巻がきつく縛られ、金糸で百匹の蝶が花の周りを舞う様を刺繍した真っ赤な裾詰めの袖、五色の糸で花模様に作った組みひもに、長い穂の飾りを垂らしたベルトを締め、上着の上には藍色の八つの模様を刺繍した日本式の緞子の下端の縁に房状の飾りの付いたひとえの服を羽織り、黒い緞子に白い靴底のブーツを履いていた。顔の形は中秋の月のように際立って美しく、顔色は春の早朝の花のようにみずみずしく、鬢は刀で切られたように鋭く整えられ、眉は墨で描かれたかのよう、鼻は豚の肝が掛けられたかのよう。眼は相手に秋波を送り、怒っている時も笑うかのようで、睨みつけても好感が持たれた。首には金の螭(角の無い龍)の瓔珞を掛け、また五色の糸の打ち紐で、美玉を一個吊り下げていた。

黛玉は一目見るなり、大いに驚き、心の中で思った。「とても奇妙なことだけれども、どこかでお目にかかったかのようで、見覚えがあるわ。」ふと、宝玉が賈のお婆様にご挨拶しているのが目に入り、賈のお婆様が「あなたのお母さんにご挨拶しておいで」とお命じになり、そのまま向こうを向いて行ってしまった。再び戻って来た時には、既に帽子やベルトを着替えていた。頭の上には一周短い髪の毛をぐるっとお下げに編み、赤いリボンを結び、それらを頭のてっぺんで集めて、一本の太い辮髪が編まれ、髪の毛はペンキのように黒光りし、てっぺんから端まで、四個の大きな玉が連なり、金に八宝を象嵌した飾りが吊り下げてあった。ピンク色の生地に花柄の着古した上着を身に着け、相変わらずネックレス、宝玉、寄名鎖(子供の長命を祈るお守りで、錠前の形をしている)、お守りなどを付けていた。下はやや黄緑色がかった花柄の綸子のズボン、フリルの付いた柄物の靴下、厚底の真っ赤な靴を履いていた。より一層、顔は白粉を塗ったよう、唇には紅を挿したようで、益々あでやかで多情な様子で、言葉は快活であった。自然に現れる風采は、眉毛の先端から末尾の間に示され、これまでの人生の様々な感情は、尽く目じりに積み上げられていた。その外観を見ると、それは際立って優れていたが、その心の奥底はよく分からず、後代の人が『西江月』の二首の詞で正確に批評した。詞に言う。

故無く愁いを尋ね恨みを覓(もと)め、時に傻かさは狂う如くに似たり。よしんば好き皮囊(革袋)を生ずるを得るも、腹内は原来(元来)草莽(そうぼう)たり。潦倒(ろうとう。落ちぶれる)するも庶務(世務)に通ぜず、愚頑にして文章を読むを怕(おそ)れる。行為は偏僻(へんぺき。偏(かたよ)る)にして性は乖張(かいちょう。ひねくれる)、誰か世人の誹謗を管(つかさど)る。

また言う。

富貴なれが業(正業)を楽しむを知らず、貧窮すれば凄凉を耐え難し。憐れむ可きは好き時光に辜負(こふ。そむく)し、国にも家にも望み無し。天下に無能なること第一、古今に不肖なること無双。言を寄す(忠告する)紈褲(贅沢な着物)(を身に着け)と膏粱(贅沢な食べ物)(を食べている金持ちの子弟)よ、此の児の形状に倣う莫れ。

さて、賈のお婆様は 宝玉が入って来たのを見ると、微笑んで言った。「お客に会っていないのに着替えてしまったのかい。まだあなたの妹に会っていないのに。」宝玉はとっくにたおやかな娘がいるのを目にし、この子は林の叔母様の娘に違いないと見当をつけ、急いで挨拶に来たのだった。戻って来て席について子細に見ると、確かに他の娘たちとは異なっていた。ふと以下のような有様が目に入った。

両湾(両側に湾曲)の蹙(しか)めるに似、蹙めるに非ざる罥烟(一筋の煙のような形の眉) 、一双の喜ぶに似、喜ぶに非ざる情を含んだ目。生まれつき両頬のえくぼに愁いを含み、弱々しさは身の病から出る。目じりにはに少し涙が光り、愛らしい喘ぎが微かにする。淑やかさは愛らしい花が水に照るに似、その動作は華奢な柳が風を受ける如し。心は(商の紂王の忠臣)比干より(心臓の)孔がひとつ多く、病は(古代の美女)西施より三分勝る。

宝玉は黛玉の様子を見て、微笑んで言った。「僕、このお嬢ちゃんに前に会ったことがある。」賈のお婆様は笑って言った。「またでたらめを言って。どうして前に会ったことなどあるものかね。」宝玉は笑って言った。「会ったことがなくても、顔つきの優しさを見ていると、心の中で遠く離れていて再会したかのように思えるんだ。」賈のお婆様は笑って言った。「すばらしいわ。それならもっとお互い仲良くなるわね。」

宝玉は黛玉の近くまで歩いて来て座ると、また子細に観察すると、尋ねた。「お嬢ちゃん、お勉強をしたことはあるの。」黛玉は言った。「勉強したことはありますわ。一年だけですが、学校に行って、覚える必要のある漢字をいくつか勉強しました。」宝玉はまた尋ねた。「お名前はなんと言うの。」黛玉は名前を言ったが、宝玉はまた言った。「字(あざな)は何と言うの。」黛玉は言った。「字(あざな)はありません。」宝玉は笑って言った。「僕があなたに字(あざな)をつけてあげるよ。「顰顰」(ひんひん)の二字にするのがいいよ。」探春が言った。「何から採ったの。」宝玉は言った。「『古今人物通考』でこう言っているんだ。「西方に石あり名を黛、眉を画く墨に代える可し。」まして、この娘の眉の尖がりは(眉を)蹙(ひそ)めているようだから、この字を取れば、きれいなんじゃないかな。」探春が笑って言った。「また適当に作り話をするんだから。」宝玉は笑って言った。「『四書』を除けば、でっちあげられたものはとっても多いんだよ。」それでまた黛玉に尋ねた。「玉は持っているの。」周りの人々は何のことか分からなかったが、黛玉はこう推察(忖度cǔn duó)した。「あの人は玉を持っているから、わたしも持っているか聞いたのね。」それでこう答えた。「わたしは玉を持っていません。あなたの玉は珍しいもので、誰もが持っているものではないんですよ。」

宝玉はそう聞くと、たちまち発作が起こって、その玉を掴むと、むきになって投げ捨て、怒鳴った。「何が珍品だ。人の才能も知らずに、それで霊験があるなんて判るもんか。僕もこんなもの要るもんか。」びっくりして周りの人々が取り囲むと、急いで玉を拾い上げ、賈のお婆様は急いで宝玉を抱きしめると言った。「この罰当たり。あなたが怒って人を罵るのは簡単だけど、どうしてこの命のもとを放り投げるの。」宝玉は顔中泣きの涙で濡らしながら言った。「我が家のお姉さまも妹も皆持っていないのに、僕だけ持っているなんて、面白くないよ。今日来たこの女神のようなお嬢ちゃんも持っていないなんて。きっとこれはろくなものじゃないよ。」賈のお婆様は急いで宝玉をあやして言った。「このお嬢ちゃんは元々玉を持っていたんだけど、おばさまが亡くなる時に、この娘を残していけず、どうしようもなかったので、最後はこの娘の玉を持って逝かれたの。ひとつにはすべて埋葬の礼として、この娘が孝心を尽くされた。ふたつにはおばさまの霊魂もこの娘にお伴してもらえることになった。だからこの娘は持っていないと言ったの。自分から大げさに言うのもきまりが悪いからね。あなたはやっぱり玉を持っていないといけないわ。子細はこの婆が知っているわ。」そう言うと、召使から玉を受け取ると、お婆様自ら宝玉に身に着けさせた。宝玉はお婆様が言われるのを聞いて、しばらく考えていたが、もうそれ以上何も言わなかった。

それからすぐに乳母が来て黛玉の部屋のことを尋ねたので、賈のお婆様は言った。「宝玉を移して、わたしの居間の隣のオンドルの部屋に住ませるわ。林のお嬢ちゃんはしばらく蚊帳のところに落ち着いてもらって、冬が過ぎたら、春にまた部屋を片付けて、別のところに落ち着いてもらいましょう。」宝玉は言った。「お婆様、僕は蚊帳の外のベッドでも大丈夫。移る必要無いよ。騒いだら、お婆様お休みになれないでしょう。」賈のお婆様は少し考えたが、「それもいいかね。」と言った。子供たちはひとりひとり、ひとりの乳母とひとりの召使が世話をし、それ以外は外側の部屋で当直をし、用事を仰せつかった。一方ではとっくに熙鳳が人に命じて薄紫色の模様の入った帳(とばり)と錦の掛け布団、緞子の敷布団の類を届けて来ていた。

黛玉はふたり連れて来ていただけだった。ひとりは乳母の王ばあや、ひとりは十歳の召使で、名を雪雁と言った。賈のお婆様は雪雁が幼なくて、こどもっぽ過ぎるし、王嬷嬷も歳をとり過ぎていて、黛玉の世話をさせるのに不十分だったので、自分の身辺の世話をしている召使の鸚哥と言うのを黛玉に与えた。これで迎春ら他の兄弟と同等になった。ひとりひとり幼い時からの乳母の他、四人の躾け担当のばあやがいた。お傍でアクセサリーを管理し日常の洗面や沐浴のお世話をするふたりの召使の他、別に四五人の部屋を掃除したり、通いで家事をする召使がいた。すぐさま王ばあやと鸚哥が黛玉の傍に付き添って蚊帳の中に入り、宝玉の乳母の李ばあやと女中の襲人というのが付き添って外の部屋の大きなベッドのところにいた。

元々この襲人も賈のお婆様の下女であった。本名を蕊ruǐ珠といい、賈のお婆様が宝玉を溺愛していたので、宝玉の下女が役に立たないのを恐れ、ふだん蕊珠は心根が純粋で善良であったので、遂に宝玉に与えた。宝玉は彼女の元の姓が花で、また昔の詩に「花気襲人」(宋の陸游の詩で、「花気襲人知驟暖」。気候が暖かくなり、一層花の香りが人の鼻をくすぐる)の句があるのを見たことがあったので、遂に賈のお婆様に申し上げ、蕊珠を襲人に改名させたのだった。

さて、襲人にはひとつのことに夢中になるところがあり、賈のお婆様にお仕えしている時は、心の中に賈のお婆様のことしかなく、今は宝玉と一緒なので、心の中には宝玉のことしかなかった。ただ宝玉は気性が偏屈なので、いつも諫めても、宝玉は聞いてくれないようで、心の中は実に憂鬱であった。この日の晩、宝玉は李ばあやが既に眠り、中では黛玉、鸚哥がまだ休んでおらず、彼女は化粧を落とすと、そっと入って来て、微笑んで尋ねた。「お嬢さん、まだお休みにならないのですか。」黛玉は急いで微笑んで席を勧めた。「お姉さん、お座りください。」襲人がベッドに沿って座ると、鸚哥が笑って言った。「林お嬢様はここで悲しまれ、涙で目をこすり、こう言われました。「今日ようやくここに来たばかりなのに、お兄様の病気を引き起こしてしまった。もしあの玉が壊れていたら、それはわたしのせいだわ。」そう言って悲しまれるものですから、わたし、おなだめするのが大変でしたわ。」襲人が言った。「お嬢さん、こんなことじゃだめですよ。これから、もっと奇妙な出来事だって起こります。あの方がこんな行状だからといって、あなたがその度に傷ついていたら、もうこれ以上悲しめなくなりますよ。もうこれ以上気を回さないで。」黛玉は言った。「お姉さま方が言われること、わたししっかり覚えておきますわ。」そう話して、それでようやく気が静まり、眠ることができた。

翌朝起きると、賈のお婆様におはようのご挨拶にうかがい、王夫人のところへ来ると、ちょうど王夫人と熙鳳が一緒に金陵から来た手紙を開いて読んでいるところで、また王夫人の兄嫁のところから差し向けられたふたりの女房が来て話をしていた。黛玉は事の次第を知らなかったが、探春らは知っていて、金陵の城中に住んでいる薛家のおば(王夫人の妹の薛王氏。薛姨媽)の子供で、いとこの薛蟠が、自分の権勢を頼みとして、殺人事件を起こし、現在は応天府で取り調べ中で、今日おじの王子騰が知らせを聞いて、人を遣ってこちらに連絡してきて、都に来て引き取ってほしいと頼んできた。いったいどういうことなのか、次回に説き明かします。

さて、王夫人の妹の嫁ぎ先の薛家で、妹の子供の薛蟠が殺人事件を起こし、風雲急を告げます。この事件はどのような展開を見せるか、第四回をお楽しみに。