最初に断っておきますが、例によって反論する為の投稿です。

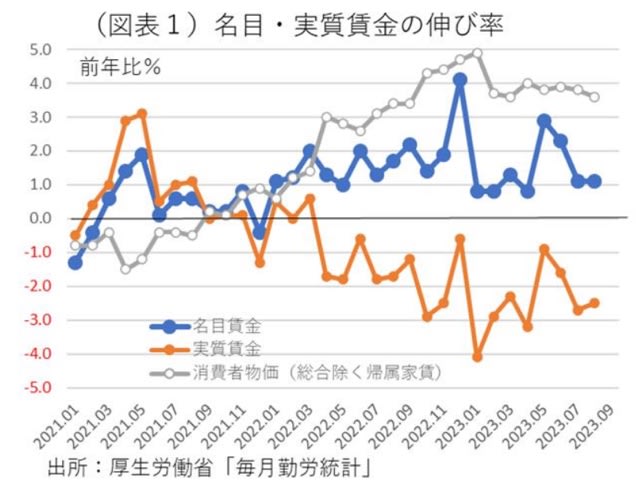

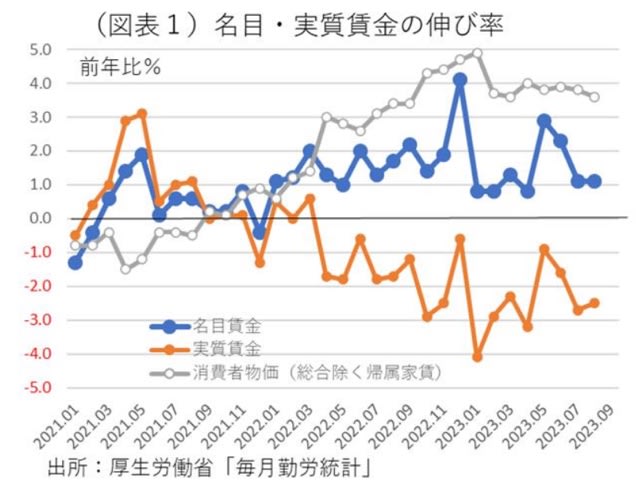

実質賃金の下げが示す通りに物価高に勝てませんが。

つまり、物価高により大変なのは別に企業の規模に限っていません。

賃上げは下記のように取り敢えず実施されています。

東京商工リサーチの調査によると、2024年度に賃上げを実施する予定の企業は85.6%で、2016年度以降で最高を更新しています。ただし、大企業は93.1%、中小企業は84.9%と、規模による差が拡大しています。

実質賃金の下げが示す通りに物価高に勝てませんが。

そして例のニュースが早合点をさせるのかと思います。

みたいな話を内容をしっかりと把握せずにただこれらの担当者同様に法的な解釈や現実的な対策を理解しないままに先入観が強い感じがします。

と言うのも最後の下記の部分の想定は相当に分析が難しい話です。

酒井さんは「継続的な賃上げには生産性の向上が欠かせませんが、その明確なビジョンが見えてきません」とも話す。

永濱さんも「中小企業の淘汰が進むと思う。賃上げできない中小企業は淘汰される」という。

歴史的な高い賃上げとなった今春闘。だが、消費回復までの好循環は期待できそうにない。

むしろ、賃上げの動きが中小企業の淘汰・再編を加速していく恐れがある。高水準の賃上げの話ばかりがニュースが取り上げられるが、その裏には厳しい現実も見えてくる。

基本的には再編はその会社や周囲の組合、銀行、業界などの個々の事情によるものであって経済状況で決まるとは思えません。

あと考えられるのは資本優位な会社や投資グループなどにM&Aされるのは有名な企業や独自の技術を持つような企業です。

中小企業でそんなのに値するならむしろ凄いのですが。

ドラマのような展開はそう滅多にお目に掛かりません。

現実的な話をするとかなり賃上げはされています。

そして何より物価もスライドして上がっています。

下請法や独占禁止法での大企業へのプレッシャーもあります。

そんな中で資本的に弱いと言う理由だけで不利なら国や地方自治体の融資を受けてそれなりに資本強化する話です。

淘汰と言うよりも最近のコマーシャルではありませんが、後継者に譲ろうとしたら息子、娘の考えが違ったみたいな話に近く後継者難であったり、儲からなかったりして止めるのでしょう。

それは傍から見れば淘汰ですが、本人達は判断だと言うでしょう。

その点で言うのなら、起業と言うか、フリーランスで活動する人達が増えた分厳しいですよね。

儲けが上がるも上がらないも自己の努力次第ですから。

ずばり言えば中小の問題も有るのですが、より実態として重大なのは非正規雇用労働者の賃金の問題だと把握しています。

その割合が4割ですから。

総務省の調査によると、役員を除く雇用者のうち正規雇用者の割合は63.1%、非正規雇用者の割合は36.9%です。だから、政府がしなければならないのはこの点を改善するような仕組み作りからです。

つまり、雇用者の約4割が非正規雇用者ということになります。

もちろん、派遣元の会社に協力を求めるとか、派遣先にもそう言う物価スライド等を考慮した契約を推奨するとかしないといけないのです。

後はフリーランスへの啓蒙もしないと難しいです。

交渉出来ない時の相談窓口を設置するとかなのでしょうか?

後は103万の控除の壁みたいな話を解決するのでしょう。

要は既にかなりややこしい部分での問題にまで及んでいるのです。

テーマをそれなりにきちんと分析して解決する方向での対策を説明しないと現実とは乖離した想定ではなかなか良くならないのでしょう。

失われた20年と言う間に科学的な進歩は進んでいました。

ところが、経済の大きさは人口の減少もあり大きくならなかったのです。

簡単に書けば国内よりも海外に投資されて海外製造になった面も要因です。

そう言うのを相互に協調しない社会のままアベノミクスまで続いていました。

それがアベノミクスの強制的な資本強化で大企業や投資家はリッチになって格差社会へと進みました。

更に経済規模の拡大で個人消費を伸ばそうと賃上げをする話になりました。

そこで会社間だけでなく、個人間でも更に格差が拡大する恐れが出て来たのは確かです。

しかしながら、それも既に10年近くになります。

これくらいから子供の貧困率は下がって来ました。

難しいのは個々に政策を進めて良くは出来てもなかなかズバリ効果的になるような政策は難しいのかと思います。

だから、特に政治や経済で不平不満を述べたいマスコミは要注意なのです。

それは文句を言うのよりも最近の傾向としてより具体例を挙げてでも成功へと進ませるような話にしないとネットの要望に応えられません。

もう一つにこれまでの経緯等を見返した上で過去の失敗例などから良くない点を指摘して確実に今困っている人達に対して希望を持てるようなものでないと無意味です。

一点、気になるのは増税して公務を拡大する割にはその効果が出難い点が分析されて問題をクリアにできるような話をしないと進まないのです。

それなのに何故か希望の持てる話へ繋げるだけの取材はしません。

増税しても将来不安は解決しないのです。

かえって重税感や少子高齢化で閉塞感が増してしまいます。

難しいのはマスコミのトップにいる人達の多くは会社の経営問題と共に記事の信憑性を確保しなければならないのにそれを株主に応えるだけの公平性を欠いています。

ズバリ言えば失格なのですが、政治家が更にダメなのでそれこそそれを言い出したら政治家の選択は選挙以外に試験や面接が必要になるのでしょう。

常識が欠如しているのと同時に最初から利権絡みの政治屋さんな人まで選挙で当選して来てしまいますから。

実際問題そんな事は出来ませんが、マスコミのトップくらいは月1回程度論戦をさせて将来的に問題になるようなウクライナの二の舞になる思想だけはお断りしたいですよね。

それに某国の属国になり兼ねないような態度または行為はなくさないと既に危ういのかと懸念されています。