いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

初めての方は「【刮目天の古代史】古代史を推理する(^_-)-☆」に基本的な考え方を説明していますので、是非ご参照ください!

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

初めての方は「【刮目天の古代史】古代史を推理する(^_-)-☆」に基本的な考え方を説明していますので、是非ご参照ください!

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

#2022-10-01 03:24:17に記事にしましたが、図のリンクが切れていたので修理し、【関連記事】なども追加しました。よろしければ、またお付き合いください。古代史ブログ・ランキングのボタンを100回くらいお願いします(#^.^#)

7.記紀と日本人の信仰の謎

⑦高野山の秘密?(;^ω^)

高野山金剛峯寺へは、修学旅行か何かの機会に行っていると思いますので、高野山を知らない日本人は居ないと思います。弘法大師空海がなぜ高野山を開いたのか?についても、お坊さんなどの説明を聞いたかも知れません。嵯峨天皇から国家鎮護のために下賜された東寺を真言宗の布教の場とし、都会の雑踏から離れた高野山を修業の場として天皇の許可を頂いて開いたとされています。高野山は三大霊場の一つとされていますが、高野山という山が存在するのではなく、金剛峯寺の山号として高野山とされたもののようです。今回は空海がどういう縁があって高野山と名付けたのかを見ていきたいと思います。と言いますのも、日本建国の歴史とリンクしているようですので謎の解明につながっていますから(*^。^*)。

刮目天は、五代前の先祖に山伏姿の真言宗の僧が居たと今は亡き祖父から少年時代に聞いていたので、真言密教や修験道には少し憧れを持っていましたが、ほとんど知識はありません。しかし、古代史の謎を解くために調べた修験道や神仏習合などの流れで、密教についても入門書やネットなどで少しだけですが、調べていますが、奈良・平安時代頃までの仏教や修験道の目的は、国家鎮護ではないかと理解しました。すでに(その18)縄文時代から日本人の祖先神は蛇だった?で説明しましたが、地震、津波、落雷などの自然災害や疫病などは日本建国時代に、ヤマトを恨んで亡くなった貴人たち(主として大国主久々遅彦、ムナカタ女神卑弥呼とその宗女台与の三人)の祟りだと朝廷の貴族や庶民に至るまで信じており、これらの神々の鎮魂によって大災害から免れると考えていたようです。

空海は、国家鎮護のための修験道の理論的な裏付けとなる密教の奥義を求めて遣唐使に同行して唐に渡って、真言密教の第一人者である恵果阿闍梨(けいかあじゃり)に師事しました。恵果は空海の才能を直ぐに認めて、金剛界と胎蔵界の両部を伝授し、恵果は皇帝の師となっていたので、宮中の絵師たちに、両界曼荼羅図や密法具の製作を命じ、不空(恵果の師)から授かったものや自分の付嘱物を空海に与え、「この法をすぐに日本に持ち帰りそれを弘めなさい、それが私への報恩になる」と諭した。とwiki「恵果」にあります。その年に恵果が没し、恵果から授かった品物を持って帰国しました。当初二十年修行することになっていたのが二年で帰国した空海は入京を許されず、大宰府観世音寺に止め置かれました。別の船で無事入唐し、帰国後直ぐに上京した最澄の尽力により空海は入京を許されて、上述の通り嵯峨天皇より下賜された東寺を開いて京で真言密教の布教を行いました(弘仁14年 823年)。

そして、空海は長安を発つときに日本での修業の場とするために投げた三鈷(さんこ)を求めて諸国を歩いたという伝説が今昔物語などに残っています。大和国宇智郡(うちのこおり)で白黒の二頭の犬を連れた一人の狩人と出会い、犬たちに付いていくよう告げられました。

和歌山県伊都郡かつらぎ町の丹生都比売神社まで行くと丹生明神が現れて、「今菩薩がこの山にこられたのは全く私の幸せです。南は南海、北は紀ノ川、西は応神山の谷、東は大和国(奈良県)を境とするこの土地をあなたに永久に献上します」と告げられました(高野山真言宗HP「弘法大師の誕生と歴史」21高野山御開創②より)。唐を出るときに投げた三鈷が松の枝に引っかかっていましたので、この地を修業の場とすることを決めたと伝わっています。狩人は狩場明神という神で、二柱を伽藍の中で祀ったといわれています。

丹生明神は丹生都比売神社の第一殿の祭神です。丹生都比売についていくつか説がありますが、丹は辰砂(朱色の硫化水銀)ですから辰砂鉱山に関わると分かります。全国に約180社ある丹生都比売神を祀る神社は採掘に携わる丹生氏の一族が祀ったところだと考えられます。この丹生都比売神社が全国の神社の総本社となっています。その場所が伊都郡という地名になっており、魏志倭人伝に登場する伊都国との関係が示唆されますので、後で述べます。

第二殿には狩場明神が祀られていますが、高野御子神となっています。丹生明神の御子という説もありますが、精選版 日本国語大辞典「高野御子」の解説は以下の通りでしたので驚きました(^_-)-☆。

〘名〙 日吉神社の神の使いといわれる猿の称。

※永久百首(1116)雑「たかのみこいとも怪しと見まし鳬猿まろをしも引きたててとや」

日吉神社の祭神は大山咋神(おおやまくいのかみ)ですが、その総本社日吉大社の本宮では以下の二柱が祀られています。

西本宮:大己貴神(大物主に同じ)

東本宮:大山咋神

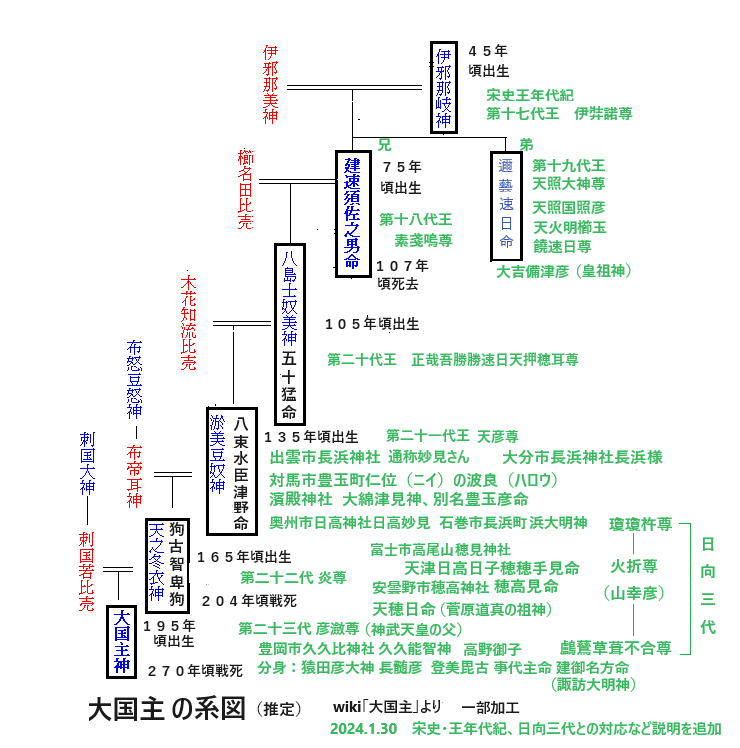

大山咋神は秦氏が松尾大社で祀る神ですが、秦氏は氏寺の太秦広隆寺で弥勒菩薩を本地仏とする大国主久々遅彦を祀っていますから、武内宿禰(大国主命)を祖とする波多氏のことと考えています。大山咋神の正体は大己貴命(おおなむち)つまり大山咋神は大国主久々遅彦のことだったのですよ(^_-)-☆。

神の使いの猿もサルタヒコ大神つまり大国主ということで、高野御子の正体も分かりました(「「神」はサルタヒコを示す暗号文字だった?!」参照)。ということは、丹生都比売は大国主の妃である女王台与がその正体なのです。ちなみに、台与は神代ではアメノウズメとされ、サルタヒコとペアです。例えば、アソツヒコ・アソツヒメなどの男女ペアの地の神様がいたるところに登場しますが、大体は二人のことと考えていいと思います(*^。^*)

高野という名で思い浮かぶのが宇佐八幡宮神託事件の孝謙天皇(重祚して称徳天皇)です。女帝は存在しないと考えているので、称制とみていますが、和風諡号が高野姫天皇(たかのひめのすめらみこと)です。宇佐神宮の真の八幡大神は大国主久々遅彦ですから、大国主命=高野御子の神託を受けて道鏡を即位させようとしたことを示唆しています。

もう一人が桓武天皇の母の高野新笠(たかののにいがさ)です。父は百済武寧王の子孫の和乙継(やまとのおとつぐ)とあります。称徳天皇が崩御して光仁天皇(こうにんてんのう)が即位し、高野朝臣(たかののあそん)を賜っていますから、大国主命の神託を意識した賜姓なのでしょう(「【衝撃】百済王のなぞ?いつ・誰が背乗りした?」参照)。

さて、高野御子神のことですが、大国主久々遅彦は兵庫県豊岡市久々比神社の祭神屋船久々遅命として祀られています。宗像大明神とも呼ばれ、スサノヲの王子イタケルの子孫ですので同じ木の霊とされ、上棟式の祭神となっています。その豊岡市竹野町に鷹野神社があります。竹野は北前船の寄港地であった為、当時の船頭たちが奉納した船絵馬や日和見や入船の連絡に使われた方角石などが残っている[1]とあります。二世紀から三世紀にかけて代々ムナカタ海人族を支配下に置いた久々遅彦の根拠地だったことが分かります。(2022.10.3 赤字追加) (GoogleMapより)

(GoogleMapより)

創立年は不明ですが、社名は但遅麻国造といわれる竹野別氏の居住地であったことが由来とされるとありますが、主祭神が大国主に国譲りさせたタケミカズチです。「古代は加嶋神社と称し、賀嶋山に鎮座したが断崖絶壁で参拝が困難であった為、宝亀元年(770年)現在地に遷座したとある[2]」とあります。

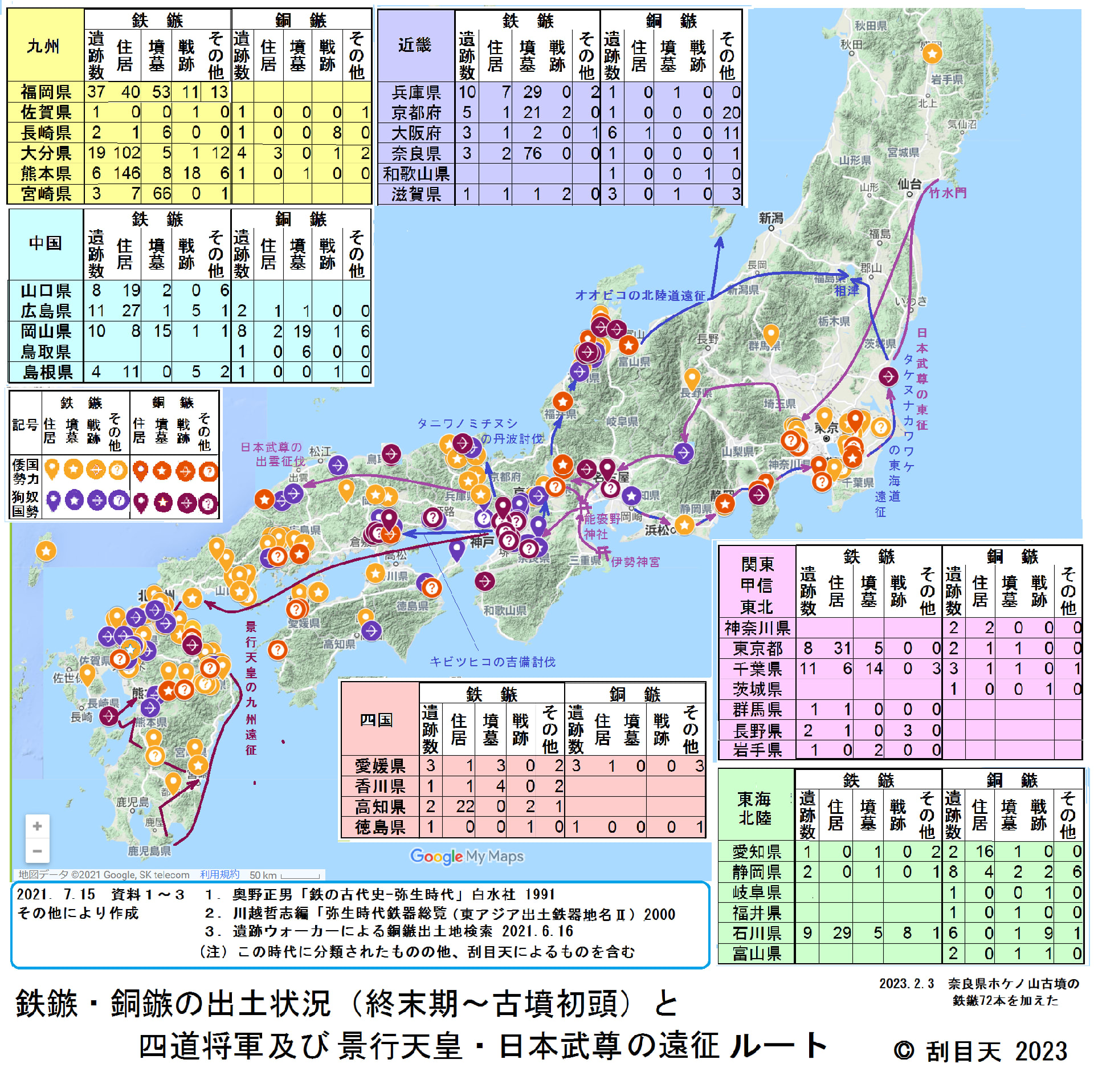

国譲り神話のもととなった史実は尾張王建稲種命(たけいなだねのみこと)が大国主久々遅彦に討たれた父王乎止与(ヲトヨ、記紀では住吉大神の神託を疑い突然崩御した仲哀天皇)の仇討ちをした話で(景行天皇の九州遠征)、民話「さるカニ合戦」のモトネタだと突き止めています(「抹殺された尾張氏の謎(その3)」参照)。この話は日本書紀崇神紀の四道将軍のひとり丹波道主命(たんばみちぬしのみこと)と重なります。しかし、丹波国造(たにわのくにのみやつこ、たんばこくぞう)は丹波氏(たにわうじ、姓は直)で、後に宿禰を賜姓された。一般に尾張氏(尾張国造)の同族とされるとあるので、実は景行天皇とされた尾張王建稲種命の時代だったことを突き止めています。つまり崇神天皇から応神天皇即位までの記紀で約350年間の話は三世紀末の史実を引き延ばして歴史を改ざんしたものだったことはすでに述べています(「え!記紀は天皇の歴史書じゃないのか?」参照)。

(詳細は「国譲り神話の史実は?」参照)

ということで、鷹野神社は高野御子である大国主久々遅彦の元々の根拠地の王宮だったことを意味しています。御子ですから父王は魏志倭人伝の狗古智卑狗(先代久々遅彦)です。熊本県山鹿市・菊池市あたりに前線基地を作り活躍した倭国大乱の英雄で狗奴国の有力者だった人物です。倭国王難升米の急襲を受けて戦死したので、ムナカタ海人族の先代赤坂比古(卑弥呼の父、卑弥呼の母は狗古智卑狗と兄妹、または姉弟ですから、卑弥呼は大国主と従妹でした)が狗奴国を裏切り、幼少期の大国主が九州なのか出雲なのか不明ですが(多分、北九州市八束鬚神社)、そこからこの地に落ち延びて育った場所ではないかと思います。先代赤坂比古の子供たち(八十神)に虐められたその時の伝説が「因幡の白兎」として古事記神話に残っています(「新説「因幡の白兎」だ!」参照)。(2022.10.3 赤字追加)

先ほどの通り丹生都比売の正体が十三歳で外交上女王に立てられ、大国主の妃とされ応神天皇を生んだ台与なのですが、台与を祀る丹生都比売神社の地名が伊都国を連想する伊都郡となっています。もしも、丹生氏が伊都郡という地名としたとすると、魏志倭人伝を読んでいたということです。そうすると狩場明神の二頭の犬というのも狗古智卑狗からの連想で作られた伝説と考えられそうです。

つまり、台与は伊都国でヤマト軍と戦い戦死して平原王墓に葬られたことを示唆しているようです(「【検証4】平原王墓の被葬者は誰だ?」参照)。丹生神社は九州では佐賀県に数多く見られます。この地で辰砂を採掘していた丹生氏の一族が和歌山県に辰砂を求めてやってきて、土着したと考えられます。佐賀県は神功皇后の伝承や祭神とみられる神社が数多くありますから、台与が記紀神話で神功皇后のモデルとされたことを示唆していますね(^_-)-☆

最後に、弘法大師空海は高野大師(こうやたいし)とも呼ばれていますので、国家鎮護とは主として大国主を祀ることだと分かります。そのために真言密教を伝え、修業の場として高野山を開いたということで間違いないですね(*^_^*)

【関連記事】

上で述べた永久百首(1116)は源俊頼の歌だとjikan314様からいろいろと教わった内容を記事にしていますので是非どうぞ(;^ω^)

【参考文献】

脊古真哉「高野山開創説話と丹生明神・高野明神」日本仏教綜合研究16 巻 (2018)

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、初めての方は「古代史を推理する」をご覧ください。

いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

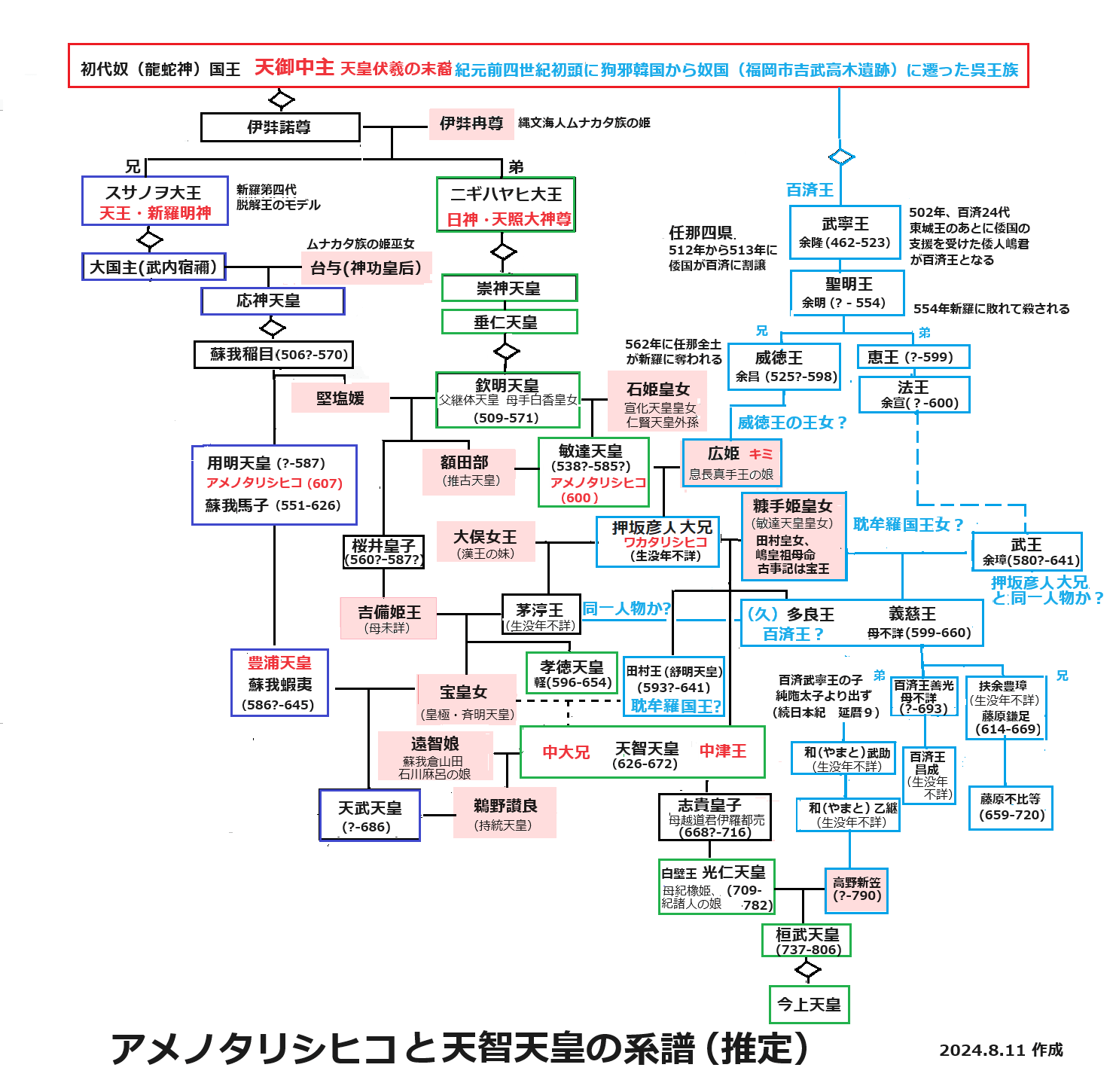

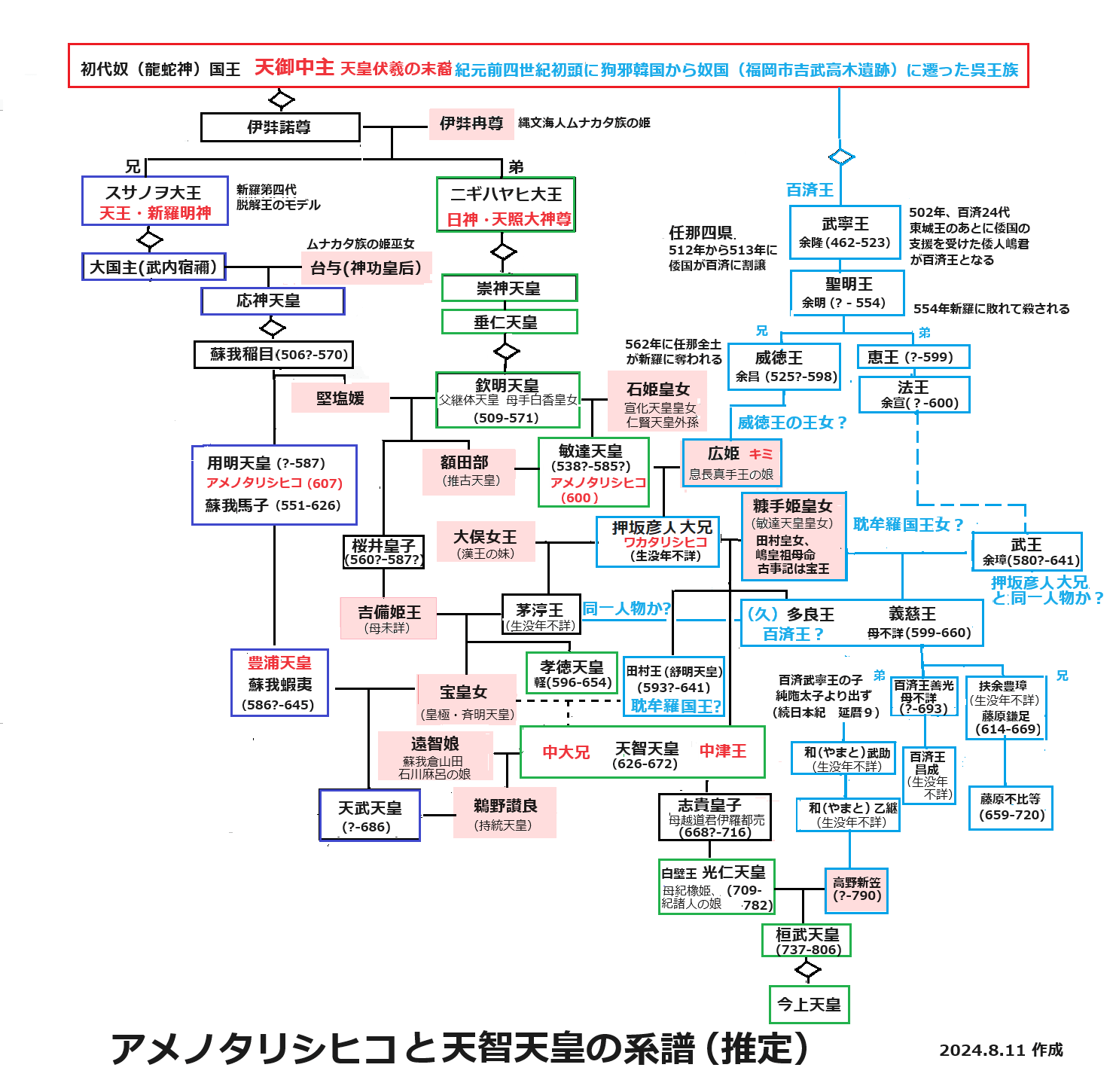

開皇二十年(600年)に倭国王アメノタリシヒコが隋の高祖文帝(楊堅)に倭国の政治理念を「俀王以天為兄以日為弟(天は倭王の兄、日は倭王の弟)」と述べ、高祖文帝(楊堅)が崩御した後の煬帝の大業三年(607年)にアメノタリシヒコは「日出處天子致書日没處天子無恙云云(日出ずる所の天子、書を日没する所の天子に致す。恙なきや、云々。)」という有名な手紙を送っています。

通説では、日本書紀から推古天皇(在位:593-628年)の皇太子の聖徳太子だとされています。しかし、600年の話と607年の話を同一人物がするはずないのです。

何故なら、前者は弟の日神の子孫ですが、後者は天子ですから兄の子・子孫なのです。つまりアメノタリシヒコはすり替わっています。

詳しくは「【わかった】アメノタリシヒコの正体!」をご覧ください。日本建国を解明しないと分かりませんよ(;^ω^)

百済の武寧王ですが、日本の皇室の祖天御中主の半島に残された王子か、あるいはその前の王族の子孫だった馬韓伯済国の倭人嶋君(しまのきみ)が、武烈天皇の支援を受けて扶余から百済に分裂した呉の王族堂谿(どうけい)公の子孫東城王を討って百済王と名乗ったと推理しました(詳細は「半島の古代史だ!(漢四郡まで)」参照)。

さらに武寧王の孫威徳王の王女と推理した広姫が、600年に隋に朝貢したアメノタリシヒコ(敏達天皇)の皇后につき、生まれた押坂彦人大兄皇子が、実は百済武王に立ち、糠手姫皇女との間に3人の皇子をもうけていた生没年不詳の人物でした。(2024.11.25 赤字訂正)

長男の多良王が百済最後の王の義慈王です(扶余豊璋藤原鎌足の父)。次男が、中大兄(天智天皇)の父とされた田村王です(天智天皇の父舒明天皇とされています)。三男の中津王(なかつのみこ)が中大兄(なかのおおえ)天智天皇だった推理しました。

また日本書紀の中で、天智天皇と兄弟とされた天武天皇は、ニギハヤヒ大王の直系の敏達天皇を討って607年に隋に朝貢した二人目のアメノタリシヒコ用明天皇(蘇我馬子ということにもされていた)の孫だったと推理しました。

皇極・斉明天皇とされた押坂彦人大兄皇子の孫宝皇女(正しくは宝王、どちらも「タカラノヒメミコ」)と天智天皇の母糠手姫皇女の名前がたまたま同じだったことから、ニギハヤヒ大王の子孫である天智天皇の正体を隠すためにスサノヲ大王の子孫の天武天皇と兄弟ということにしたと推理しました。古事記は糠手姫皇女が宝王だったと暴露したので分かりました(^_-)-☆

暗号を解くと日本と百済との関係が本家と分家の関係だったことが分かりました。

天智天皇がヤマトの大王ではなかったことを藤原不比等が隠したかったのです。そのために、ヤマトで即位していない天皇の前例を創作するために、謎の多い継体天皇を登場させたのだと推理しています(^_-)-☆

つまり、継体天皇も存在しないと分かりました!

詳細は「天智天皇とは何者だ?( その4 )」を参照してください(;^ω^)

【関連記事】

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

#とてもいい解説動画を見つけましたので早速、コメントさせてもらいました。よろしければお付き合いください(#^.^#)

旧唐書(945年完成)に大宝元年(701年)第8次遣唐使の粟田真人が倭国から日本に国号を変えてもらうように説明した記事がありますが、金印の倭の奴国のことを言わないので信用されず、倭国と日本は別とされています。新唐書(1060年完成)には日本という国号になり、「日本は古の倭の奴国」と理解されています。984年に宋に留学した東大寺の奝然(ちょうねん)が太宗に職員令とともに献上した「王年代紀」に、初代王天御中主から32代の王が筑紫城に居て、その王の4男神武天皇が大和州に遷都したとあります(宋史 王年代紀には23代の王名が全部書かれているのでこちらが正しい)。つまり、記紀神話の高天原は奴国王が支配する北部九州の倭国ということなのだと事実を述べたからです。詳しくは「王年代紀は記紀神話を正した!」ご参照ください。お邪魔しました(#^.^#)

倭の意味はおっしゃるような蔑称という説もありますが、「支配者に従順」という意味が正しいと思います。長江下流域に住んでいた倭人の支配者は、良渚文化の担い手で後に黄河中流域で夏王朝を建てた人々で、脳科学者中田力氏は「科学者が読み解く日本建国史」PHP新書の中で原始夏人と呼んでいます。穏やかな性格の縄文人との混血の現代日本人も「長いものには巻かれろ」ということわざ通りの人が多いですね。

最新の遺伝子解析から得られた日本列島への人々の流入模様が分かってきています。よろしければ「日本列島に集まった人々とは?」をご参照ください(#^.^#)

【関連記事】

【参考文献】

藤尾慎一郎「数値年代とDNAがもたらすこれからの弥生文化研究」

考古学雑誌Vol.105No.2、2023,pp.89-103

上図にある愛知県朝日遺跡の人骨は紀元前6世紀後半(弥生時代前期)のもので、「篠田(謙一)氏によれば、これまで分析した弥生時代人の中ではもっとも中国北部西遼河流域の新石器人に由来する遺伝的要素を多く持っている」とのことです(p.100)。2体について篠田氏らによるミトコンドリアDNAの解析結果はありましたが、「弥生時代以降に大陸からもたらされたものであると考えられる。」とありました。Y染色体DNAのハプログループの情報は分かりません。約5千年前の三内丸山遺跡の遼河人系(N1)の人々は、現代日本人男性の1%以下ですが、彼らの子孫との弥生時代の縄文人または倭人との混血が考えられます。

また上図の説明(最終段落)にある、現代日本人(ヤマト人)に近いDNA解析結果が出た獐項遺跡(約5,000年前)の人骨は韓国加徳島です。篠田氏らによって2019年に発表されています(「ゲノム配列を核としたヤポネシア人の起源と成立の解明」令和2年度科研費事業中間報告書)。その中に「縄文人のゲノムが現代ヤマト人と同程度(~10%)含まれていることを発見した。これは現代韓国人に含まれる縄文ゲノムの割合(ほとんど0%)と比べて明らかに異なっている。」とあります(p.10)。

上の図から分かるように、獐項遺跡の人骨は、翌2020年に同グループでDNA解析結果が報告されている青谷上寺地遺跡の人骨とほぼ同じ縄文人の人骨です(「鳥取県鳥取市青谷上寺地遺跡出土 弥生後期人骨のDNA分析」)。青谷上寺地遺跡の性別が明記された5体の男性人骨のY染色体DNAのうちC型縄文人系C1a1(C-M8)が2体あったのは分かりました。1体は不明ですが、DタイプとOタイプまでしか記載されていないものが各1体もありましたので、それぞれD型縄文人系D1a2a(D-M55)と倭人系O-47zではないかと推測しています。獐項遺跡の縄文人のものも含めて、これらの詳しいハプロタイプも知りたいところです。 (左クリックで拡大)

(左クリックで拡大)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

【総集編】弥生時代の謎!日本人の祖先「倭人」の衝撃の真実

古代ずんだミステリー@YouTube

はい、とても楽しかったです。でも新唐書日本伝には重要なことがあるんですよ。日本は古(いにしえ)の倭の奴国ってね!初代の奴国王は天御中主とあります。王年代紀に32代の王が筑紫城に居て、最後の彦沚尊の四男の神武天皇が大和州に遷都したとあるんです。宋史王年代紀には23代の王名があり、こちらが正しいと分かります。天御中主神は記紀神話で高天原に最初に降り立った神ですから、史実から記紀神話が作られたと分かるのです(詳細は「王年代紀は記紀神話を正した!」参照)。

驚かれると思いますが日本書紀の神話ですが、藤原不比等が不都合な建国時代の歴史を誤魔化すために神話を創り、人代の歴史もかなり改ざんしたことが、事実、つまり考古学や民俗学などの成果から分かりました。

今の記紀神話は江戸時代にできたのですよ(詳細は「ほとんどの日本人が知らない?記紀神話と天皇(^_-)-☆」参照)

神武東征も本当の初代ヤマトの祭祀王の応神天皇の史実を誤魔化すために創った神話ですよ。712年に完成されたとされる古事記は9世紀の学者が突然表に出してきたのです。正史にその記録はないし、日本書紀が参照した痕跡もないのです。日本書紀が隠した史実をそれとなく暴露する暗号書だったのです。

この暗号を解くと、乱暴者の神スサノヲは第18代奴国王ですが、古事記では八百万の神から髪の毛を抜かれ、手足の爪を剥がされて、全財産を没収されたとあるんです。107年に後漢安帝に朝貢した倭国王帥升は本当は奴国宮廷祭祀を司る楽師の師升だったのです。スサノヲを捕らえて拷問したのは金印の在りかを白状させるためです。しかし、いち早くスサノヲの部下のアズミ族が持ち出して、逃げる途中、志賀島に立ち寄って土の中に埋めたのが、江戸時代の百姓によって発見されたんですよ(^_-)-☆

スサノヲの弟ニギハヤヒや王子イタケルらもムナカタ族に助けられて出雲に逃げ、イタケルは出雲王となり、三代の子孫(国引き神話の八束命、狗奴国の官狗古智卑狗日高彦が倭国大乱で大活躍して戦死、大国主高野御子が卑弥呼の死後の内乱に勝利して13歳の台与を外交上女王に立て倭国を支配)が日本建国で活躍しました。

ニギハヤヒの父伊弉諾尊は部下に吉備を任せていたのですが裏切って倭国に出入りして隆盛になっていたので、ニギハヤヒは吉備を平定して奴国を再興して第19代天照大神尊とされています。その伝承が大吉備津彦(桃太郎)の鬼退治の話です。

ニギハヤヒ大王の子孫が纏向遺跡に王都を遷して、旧奴国(狗奴国)の勢力を集めて最終的に倭国を滅ぼし、日本を統一しました(記紀の崇神天皇の四道将軍の話)。

日本というのは狗奴国のことだったのですよ。

なぜヤマトと呼ばれたのかは簡単です。280年に呉が西晋に滅ぼされたので、西晋に朝貢していた倭国を滅ぼしたことで、西晋に滅ぼされると恐れたのです。大国主と台与の祟りだということで、二人の間の子供応神天皇を探し出して、邪馬台国の後継国の大王(最初はヤマトの祭祀王で、崇神天皇崩御後にヤマトの大王に即位)ということにしたのですよ(^_-)-☆

卑弥呼の正体は宗像三女神の市杵島姫で和邇氏の祖だったので、日本書紀で隠されたのです。なぜ?

不比等が権力を握ったのは、天武天皇の後に持統天皇が即位して、その孫文武天皇が即位して不比等の娘の宮子を妃につけて外戚として実権を握ったからと日本書紀で説明しています。しかし天武天皇にはたくさん優秀な皇子が居て、その中の長男高市皇子は母方が宗形氏で身分が低いために即位できなかったということにしましたが、その嘘がばれたのです。高市皇子の長男の長屋王の広大な屋敷跡から、天皇の皇子であることを示す長屋親王と書かれた木簡が発見されたのです。つまり高市皇子は天皇だったのです。(注)

それを隠すために、応神天皇崩御後の皇位争いの奇妙な話をでっち上げて、二人のムナカタ腹の天皇(菟道稚郎子・宇治天皇、住吉仲皇子・住吉天皇)を隠したのが古事記の崩年干支などからわかりました。これによって倭の五王の系譜も判明しました。豪華な副葬品で話題になった富雄丸山古墳の被葬者は菟道稚郎子・宇治天皇です。大鷦鷯・仁徳天皇によって暗殺されたと推理しています。

さらにアメノタリシヒコが二人いたことも分かりましたし(敏達天皇と用明天皇=蘇我馬子)、天武天皇と天智天皇が兄弟というウソも古事記の暗号を解いて分かりました(詳細は「【分かった】アメノタリシヒコの正体!」・「空白の世紀と倭の五王の謎(その1)~(その3)」・「【刮目天の古代史】天智天皇の謎?( ^)o(^ )」参照)。

ですから、九州王朝説というのは間違いだと分かりましたよ。(注1)

一番大きなウソは高市皇子が天皇に即位していたので、持統天皇は存在していないということですよ。不比等が高市皇子・宗形天皇を暗殺したことを隠すためだと推理しています(^_-)-☆

日本書紀ではへんな話を誤魔化すために前例を作る癖があります。皇后が天皇に即位するなどという話は日本ではあり得ないのです。ですから最初の女帝推古天皇も次の、皇極・斉明天皇もフェイクでした。

日本書紀の後の平安時代に作られた続日本紀もそれに習って三人の女帝(元明天皇、元正天皇、孝謙・称徳天皇)を創作していることが分かりました。江戸時代の二人の女性天皇(明正天皇、後桜町天皇)がフェイクだったことも、京都にある天皇家の菩提寺泉涌寺で歴代の天皇を仏式で祀っていますが(天智天皇とその孫光仁天皇から昭和天皇まで)、女性天皇は明治になるまで誰一人天皇として祀られていなかったことが分かっています。

すべての女性天皇は作り話だったのですよ(;^ω^)

また、泉涌寺でスサノヲ・大国主の子孫のヤマトの大王が天皇として誰一人として祀られていないことから、今上天皇はニギハヤヒ大王の末裔だと分かりました(注2)。

明治になって記紀神話に基づく国家神道が創設されて、学校で国史が教えられたので、戦後の日本人も記紀神話が日本古来からの伝承だと洗脳されていたのですよ。長々とお邪魔しました(;^ω^)

1 現行の皇室典範で、嫡出の皇子および嫡男系嫡出の皇孫の男子に対する称号。旧皇室典範では、皇子から皇玄孫までの男子の称号。

2 律令制で、天皇の兄弟および皇子の称号。みこ。

親王の語は,《日本書紀》天武4年(675)にはじめて見えるが,親王の称が制度的に定められるのは,大宝令においてであると考えられる。すなわち,天皇の兄弟および皇子を親王と称し,また女は内親王と称することが規定された。親王には一品から四品までの品位が授けられ,品位に応じて太政大臣,左右大臣,大納言,大宰帥,八省卿などの官職に任ぜられ,また品田・品封を給され,文学および家令以下のいわゆる家司が付属することとなった。(世界大百科事典(旧版)より)

【関連記事】

神話が隠した不自然な史実

【発見!】仁徳天皇の怖い秘密?

伊勢神宮はいつ誰が創建した?(その1)・(その2)

(注1)3世紀末の尾張王建稲種命による九州遠征で大国主への仇討ちを成功させた(日本書紀の景行天皇の九州遠征の話「【検証20】景行天皇が建国の父だった!(その1)(その2)(その3)(その4)」参照)。建稲種命が狗奴国(纏向遺跡)に凱旋し、倭国征討軍に参加していたニギハヤヒ大王を祖とする物部勢に九州の支配を任せたので、6世紀の磐井の君などがヤマトの大王の命に拠らずに勝手に半島への出兵や外交を行っていた。ニギハヤヒの直系の子孫の欽明・敏達天皇親子は九州勢を後ろ盾としてヤマト入りして宮を築いた。天智天皇(中大兄・中津王)もヤマトの大王ではないのだが、大宰府を王都として九州勢を配下として半島に出兵し、対外的には九州にヤマト朝廷とは別の九州王朝が存在し、日本書紀は九州王朝の史実をヤマト朝廷のものとして誤魔化したと考えられていた模様。日本書紀が史実を隠したことによって生まれた誤った言説だということが分かった。

(注2)以下の四柱の神様だけ皇族に与える特別な位階の神階「品位(ほんい)」一品を差し上げているのです。

伊佐奈岐命 (淡路国 伊弉諾神宮)

八幡神・八幡比咩神 (豊前国 宇佐神宮)

吉備都彦命 (備中国 吉備津神社)

宇佐神宮の八幡神(大国主命)・比売大神(市杵島姫命・卑弥呼)、そして吉備都彦命とされて隠されたニギハヤヒとその父イザナギのこれら四柱にだけ最終的にすべて一品(いっぽん)をお贈りしていますので分かりました。大国主の子孫のヤマトの大王から皇位を奪ってしまったので、最も祟りを怖れる大国主大神を祀る出雲大社にはどなたも行幸して参拝できないのでしょう。代わりに本当は大国主である天照皇大神を伊勢神宮で丁重にお祀りしているのですよ。

日本の古代史の学術的な探求で分かったので、これらの秘密は決して、神社・仏閣に行って尋ねないでくださいネ!

葦原の瑞穂の国は神ながら言挙げせぬ国ですから(;^ω^)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )