ああ恐ろしや!

「山口旅行 その4」(5月27日投稿)の続きです

春休みの旅行の話をいつまでやるのか…

その7か8 で終わらせるつもり、です。

で終わらせるつもり、です。

年内には終わらせたい⇒仕事が忙しくなる前に、投稿済まさなければ・・・

いい加減、途中放棄したいところですが、次回投稿からが、ようやく この山口旅行の目玉なので、ぜったいに書き上げます

この山口旅行の目玉なので、ぜったいに書き上げます

え~と、復習しますと・・・

3月25日のお昼に大原を出発して、夕刻 大阪南港でフェリーに乗船

3月26日の早朝に新門司港着 門司~下関~長門

青海島遊覧船観光ののち、念願の萩市内へ

萩にて一発目は確か岩川旗店さんという名前のお店でお買いもの

昔の大漁旗のアレンジの・・・

おしゃれな柄のハンカチと斜め掛けカバン カードで一万円也

京都で一澤帆布に行くのと同じ感覚

そして、松陰神社

やっと来た 来た

来た 来た

来た

尊敬する吉田松陰公の祀ってある神社

(以下、敬称略)

(以下、敬称略)

「親思ふ こころにまさる 親ごころ けふの音づれ 何と聞くらん」 松陰の遺作

そして、明治維新の原動力となった松下村塾あと

胸がつまって、うまいこと言えませんが、

今まで私がいろいろと勉強してきた中で、一番衝撃と感動を受けた事象・・・

全世界的な流れの近代化・近代革命という出来事でした。

世界史で勉強したピューリタン革命とか、フランス革命とか、いろいろありますけど・・・

人々が、自然や科学的事象について、宗教や神と切り離して考えるようになった時、

それが、すなわち近代への目覚め、かと思いますが、

(たとえば、地震とか雷などが、神の怒りではなく、あくまで自然現象であることに気が付くこと)

科学的・産業革命的発展を経て、人々は、封建社会の・・・人が人を支配するということに疑問を抱くようになります。

(宗教や身分制度での特権⇒あくまで実力主義 つまりOO身分の誰々さん、ではなく、誰々さん個人として評価する動き)

封建制度の中で自由に動きのとれない鬱屈がストレスとなり、怒りとなり、爆発的変動へのエネルギーへと変化し、各地で政治的な近代革命がおこりました。

(こんな説明で良いのかな)

そういうことが、ごく一部の優れた人の間でのみ行われたのではなく、おおかた普遍的に世界各地で起こった・・・

ということに、私は、非常に感銘を受けたのです。

単に外国の優れた部分を簡易的に導入した、という無機質な出来事なのではなく、

人間の体の中・感情の中で、様々な葛藤や拒絶反応も経ながらも、痛いとか・かゆいとかいう感覚と同じように、

「何かを変えなければ」という革命的エネルギーが湧いてくる・・・

そういうことに、わたしは感動したのです。

でも・・・

日本の中では、そういうことはあまりなかったのかな・・・

明治維新も、単なる外国文化の移入なのかな・・・と、日本史勉強不足の私は思っていたのですが、

幕末や明治維新について、いろいろ読み込んでいくと(ほとんどが司馬遼太郎ですが )、

)、

日本にも、やっぱり「近代革命」があったんだ、ということが分かってきたのです。

日本の場合、江戸時代、鎖国しながらも、オランダや中国から科学的・先進的な知識の移入がされ、近代革命の下地も出来つつあったのですが、

爆発的変動のきっかけとなり、その変動のエネルギーに火をつけたのは、「ペリーの黒船」でした。

「外国がやってきたら、日本は大変なことになる。

日本も、中国のアヘン戦争の二の舞になってしまう。」

(中国は、戦争に負けて、不条理な降伏条件の下ですっかり骨抜きの状態にされていたのでした)

鎖国をして二百年、太平の世となり、国防に関して、すっかり無防備な状態のこの国が、請われるまま開国してしまっては、どういうことになるのか・・・

そういう危機感が、江戸幕府の締め付けに対する鬱屈・堕落した権力への疑問をも露呈し、

もはや止めようのない爆発的なエネルギーを生み出すことになったのでした。

吉田松陰も、隣国のアヘン戦争のことや昨今の外国船襲来騒ぎのことを伝聞し、非常に危機感を持った一人でした。

彼は、長州藩の兵学師範となるべく、幼少時から叔父の玉木文之進から超スパルタ教育を受けてきました。

公人としての自分を律する姿は、ストイックなまでに厳しく、30歳で亡くなるまで、色恋に目を向けることもなく、ひたすら日本の将来について案じて過ごしたのでした。

「婦人のよう」と形容されたように穏やかな人柄の松陰でしたが、その生涯は波乱に満ちたものでした。

とにかく、投獄歴がすごい

一回目は、東北遊学のための脱藩騒ぎ。

これは、もう少し待ってれば、藩主のお墨付きで堂々と遊学できたものを、許可を待っていては同行する友達との待ち合わせに間に合わないから、という理由で、脱藩して東北へ・・・(藩主への忠義に背く行為ですから、当然重罪です)

このときは、投獄までは行かなかったかな。自宅謹慎みたいな形で帰郷します。

二回目は、海外渡航騒ぎ。(鎖国なので、海外渡航はご法度です)

再度到来したペリーの黒船に頼んで、アメリカに連れて行ってもらうように頼みました。

(これは、敵国のことを詳しく知って、今後の対策を練るため、との理由で。ペリー暗殺計画があったとも言われてますが)

下田から、小船をこいで、黒船に近づいていったのですが、日本との関係悪化を懸念したアメリカ側に断られました。

んで、仕方がないので、下田の役所に「海外渡航するつもりでした」と自首して(この辺がちょっと変わった人)、

江戸の伝馬町獄(生きては出られないとの悪名高い)に送られました。

長州に戻された後も、野山獄という武家専用の牢獄に収容され、一年以上獄中で過ごしました。

松陰は、旅先だろうと、獄だろうと、話せる人があれば、憂国の思いを説き、集っていました。

野山獄の中でも、同じ囚人たちや藩の番人までも巻き込んで、勉強会を開いていたといいます。

上下関係を持たず、横並びでお互いに知識を教えあい、ともに高めあう、という、松下村塾の下地ができた時期でもありました。

松陰は、生まれながらにして陽気な性格で、周りの人を和やかにする魅力があったようです。

当初はすさんでいた野山獄の雰囲気も、次第に明るく前向きなものになりました。

そして野山獄を出て自宅に帰ることを許された彼は、近所の子供たちのための塾を開きました。

藩の重罪人がひそかに開いた小塾でありながらも、ひと伝えに評判が広がり、敷地を増設するほどの人気振りでした。

松下村塾の建物には、松陰の教え子たちの肖像が飾られています。

弟子第一号を誇る?木戸孝允や、高杉晋作・久坂玄瑞、伊藤博文・・・

「至誠にして動かざる者は 未だ之れ有らざるなり」 という中国の古書「孟子」の中の言葉・・・生涯をかけて弟子に説き続けました。

松下村塾では、外国の脅威から、いかにして日本を守るべきか、という議論が重ねられていました。

尊皇攘夷主義といえば、型にはまってしまいそうですが、国の未来を築くための誠実なる議論かと思うと、今の時代でも共感できる部分がたくさんあります。

外国の言いなりにならない、自立した国であるために・・・

この長州の小さな塾から、日本の近代革命のムーブメントが沸き起こったのでした。

しかし、井伊直弼の強権政治の情報を聞き、次第に松陰はヒステリックな行動をとるようになりました。

弟子たちの諌めも聞かず、松陰はひたすらに幕府への政治批判を行い、その過激な姿を見て、人々が避けるようになりました。

「皆僕と所見違ふなり。其の分れる所は僕は忠義をするつもり。諸友は功業をなすつもり」

松陰は孤独とも戦い続けました。

松陰を可愛がっており、甘い態度でいた長州藩も、次第に扱いに困るようになり、再び野山獄へ投獄しました。

(幕府に検挙される前に、先手を打っておいた)

野山獄では知人も多く、それほど不自由することなく過ごしておりましたが・・・

時は、安政の大獄。

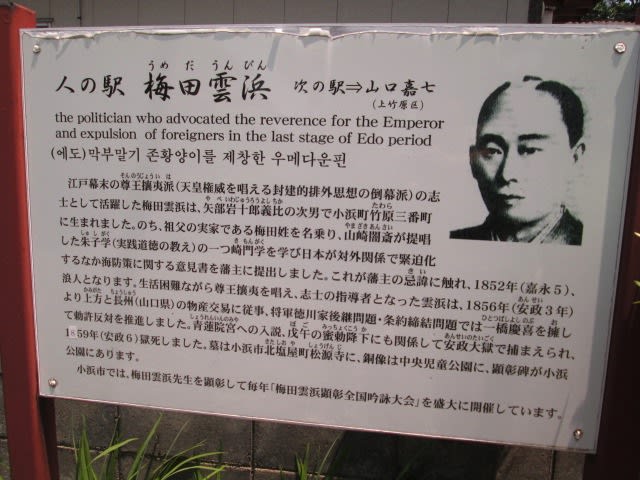

小浜藩の梅田雲浜の供述から、幕政批判の容疑がかかった松陰は、江戸の伝馬町獄へと送られることになりました。

幕府の評定所での裁きでは、大老・井伊直弼の魔の手があったにも関わらず、ほぼ無罪の判決ですむ方向となったのですが・・・

根っからのお人よしで楽天家の松陰は、せっかくの機会だからと、幕臣たちの前で憂国の思いを説き、ついには、幕政批判・・・

誘導尋問によって、老中・間部暗殺計画についても自白することになってしまったのでした。

(暗殺計画といっても、机上の妄想、というか、仲間を募ってもあまり相手にされなかったんですけどね)

この自白により、松陰は重罪人として、ついには処刑されてしまいました。

愚に愚を重ねた幕府の弾圧・・・

シーボルト事件や蛮社の獄に安政の大獄

松陰のほかにも、数々の日本の知識人が亡くなりました。

(鎖国下でも、細々と外国から移入され、培われてきた近代化の源は、大部分失われてしまいました )

)

その後の反動としての動き・・・桜田門外の変での井伊直弼の暗殺を契機に、どんどんと近代革命が進んでいきます。

京での天誅事件の多発、開国後の外国人殺傷事件とその報復としての薩英戦争や下関砲撃、蛤御門の変や長州征伐・・・

多くの血が流れ、それらの犠牲の上に、現在の日本が築かれました。

彼らの理想に掲げたような日本になるためには、あまりに犠牲が多すぎたのか、明治維新後も紆余曲折がありましたし、後には愚かな軍国主義の台頭も生みました。

(吉田松陰の勤皇主義も誤った形で扱われたようです )

)

いまの日本・・・

松陰たちの思ったような日本にはならなかったかもしれません。

しかし、今の私たちは、たいした不自由もなく、幸せに暮らしていける・・・

それは、やっぱり、この時代の人たちのおかげだなと思います。

吉田松陰の遺書である「留魂録」には、人の一生を四季(春夏秋冬)に例えて、彼の人生観を表した一節があります。

「何となれば人寿は定りなし、禾稼の必ず四時を経る如きに非ず。十歳にして死する者は十歳中自ら四時あり。・・・五十、百は自ら五十、百の四時あり。」

人の寿命には定まりがない。農事が必ず四季をめぐって営まれるようなものではないのだ。しかしながら、たとえ10歳で死のうと100歳まで生きようと、各々にふさわしい四季が備わっている。(早く亡くなるということが、惜しむことではない。やはり花が咲き実りを迎える時には変わりがないのだ。)

「義卿三十、四時己に備はる、亦秀で亦実る、其の秕たると其の粟たると吾が知る所に非ず。」

私の三十歳の人生においても、四季はすでに備わっている。

種をまき、芽が出て、花を咲かせて、実が実る。

その実の中身は、豊かな実りであるか、さてはもみがらだけであるか、分からないけれど・・・

「若し同志の士其の微衷を憐み継紹の人あらば、乃ち後来の種子未だ絶えず、自ら禾稼の有年に恥ざるなり。」

若し私の志を受け継いでいこうという人がいるならば、それは、まかれた種が絶えずに、年々実り続けて行くことと同じで、収穫があった年に恥じないことになるだろう。

古川薫 全訳注 「吉田松陰 留魂録」 より

松陰神社の横には、塾生・門下生を祀った松門神社がありました。

こちらが松門神社の鳥居。

ああ、春休みの話…桜が咲いてるわ

山口旅行の話は嫌でもまだまだ続きます

~ ~ ~ つ づ く ~ ~ ~

←右端(1回目煮汁)

←右端(1回目煮汁)

とある・・・

とある・・・

酒蔵開き

酒蔵開き

(上部真ん中のYは、3つの県の境目・三国ヶ岳があります)

(上部真ん中のYは、3つの県の境目・三国ヶ岳があります) (注:これは古い地図)

(注:これは古い地図) だったようです。

だったようです。

北国や~

北国や~

(やっぱり日本は良い)

(やっぱり日本は良い)

(1050円、安くはないけど、ボリュームたっぷりで

(1050円、安くはないけど、ボリュームたっぷりで

地蔵院の入り口に明治天皇行幸の石碑がありました。

地蔵院の入り口に明治天皇行幸の石碑がありました。

お宿からの景色

お宿からの景色

向かって右側

向かって右側

桜がいっぱい

桜がいっぱい

やっぱりきれいです。

やっぱりきれいです。

(敷石?がしてあるところが杉家跡)

(敷石?がしてあるところが杉家跡)

奥から見たところ

奥から見たところ 松陰の産湯の井戸もありました。

松陰の産湯の井戸もありました。

金子重之輔が投獄されました

金子重之輔が投獄されました 岩倉獄は、武家身分でない人が投獄されました。

岩倉獄は、武家身分でない人が投獄されました。 こちらは、武家身分の獄

こちらは、武家身分の獄

(以下、敬称略)

(以下、敬称略)

メインストリートに現在も国友姓の方々が軒を連ねています。

メインストリートに現在も国友姓の方々が軒を連ねています。 「

「

うさぎちゃん

うさぎちゃん

)

)

ちなみに、鹿之助さんはかなりのイケメンだったそうです

ちなみに、鹿之助さんはかなりのイケメンだったそうです

なんと地味なスポット

なんと地味なスポット

良い景色のご褒美付き

良い景色のご褒美付き

大田家住宅、行きたかったけど、お盆のため、休館してました。残念。

大田家住宅、行きたかったけど、お盆のため、休館してました。残念。

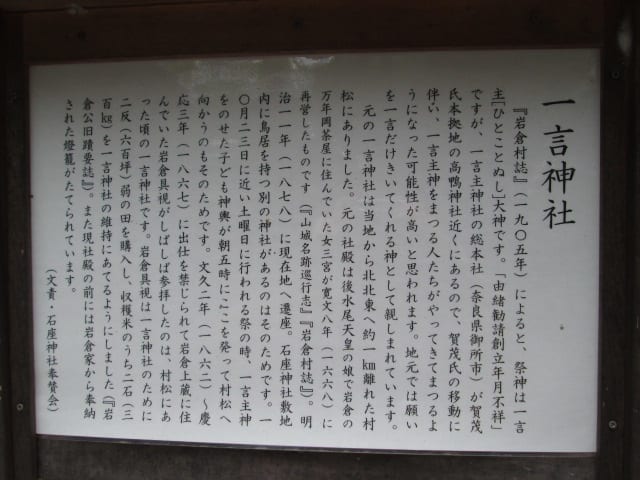

(左側奥に見えてるのが石座神社の本殿)

(左側奥に見えてるのが石座神社の本殿)

はっきりいってイケメンです

はっきりいってイケメンです

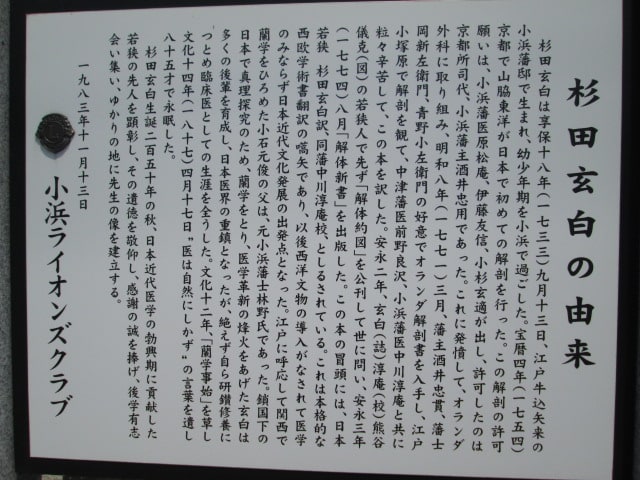

杉田玄白の像。

杉田玄白の像。

後ろに何か書いてアリマス。

後ろに何か書いてアリマス。