日頃感じたこと、思ったこと事などを書きとめておきます。

野のアザミ

ホトケノザ

3月に入ると、畑のあちこちに姿を現すようになった。ものの本には「雑草」とあるが、「雑草という草はない。それぞれに名前がある」という言い方もある。植物にはそれぞれ名前が付いている。雑草という名前の草がないのは本当だ。付いていない場合は、新種発見となるのだが・・・。

ところでこのホトケノザ、結構きれいだ。写真のものは雨上がりの朝に撮影したもの。そのためか、花弁に付いた雨滴が瑞々しく、ひときわきれいに見えた。葉っぱの緑と赤紫の花の組み合わせが何とも言えない。名前の由来は、茎を取り囲むように広がる葉っぱが蓮華座(れんげざ)に見えるところからきたようだ。

だが、油断していると畑のあちこちを占領するようになる。写真のものもゴボウのすぐ脇に出てきたもの。先月末頃は、本命のゴボウが負けそうになるほど勢いを増していたが、ゴボウも負けずと葉っぱを広げてきた。ということで、ホトケノザは、もうすぐ「雑草」として引き抜かれる運命ではある。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

シラサギのコロニー

コサギ、アマサギ、ダイサギ、ゴイサギ・・・。チュウサギもいるかもしれない。見分けがつくだろうか。今は無くなってしまったが、シラサギにのコロニーだ。西日本最大級と言われていたこのコロニーは、私の所から約2km程のところにあった。一ツ瀬川の中流域にかかる一ツ瀬橋を渡るとすぐのところだった。これを撮影したのは2001年7月はじめ、梅雨の晴れ間だ。もう17年近く前になるが、この写真を見るたびに、もう一度こういうコロニーに巡り会いたいと思う。

梅雨の晴れ間の緑は特にきれいだった。その緑の中に群がるシラサギ。田んぼで早朝からトラクタを動かすと真っ先に飛んで来たのはコサギの集団。全身真っ白、羽はレースそのもの、頭に長い2本の冠羽。たくさんでやって来てトラクタの後ろや横に群がった。最も多かったのは約80羽余り。それが1時間も経つ頃になると、いつの間にかアマサギに代わっていた。アマサギが集団でエサを求めて動き回る姿は、映画ジェラシックパークに出てくる小型恐竜そのもの。それが、このコロニーがなくなった頃と時を同じくして少し数が減ったように思う。コサギやチュウサギは、警戒心は薄いようだが、チュウサギやダイサギは警戒心が強く、決まって1羽か2羽少し離れてスクッと立っていた。

この写真にはいないが、アオサギも警戒心が強く、離れて様子を見ているだけだった。しかし、最近の様子は少し違う。ダイサギも、アオサギもトラクタのすぐ側まで寄ってくることもある。大きい。数も少し増えたように感じる。

田んぼはシラサギと共にあるのだ。シラサギ類を田んぼで見かけなくなると、世も末ということである。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

野焼き・畔焼き

今日の天気予報は、「夕方まで時々晴れ。次第に曇りとなり夜遅くは雨の降る所もあり、風は2〜3m。明日は雨」。こういう日は野焼きにはもってこいだ。集落内では「野焼き」と言わず、「畔焼き」という方が一般的だ。晴れの日が続き、畔や土手の草は乾いている。そのためよく燃える。終わった後に雨が降れば、火災の心配もしなくていい。

実はこの日の野焼きは2度目。先日行った野焼きは、午後の途中から強風となり、消防の方から待ったがかかった。午後の部を始めてすぐに、消防団員が大声で「ヤメー!、ヤメー!」と連呼。顔に似合わない大声で止めに入った。

野焼きは朝から夕方まで、集落総出だ。近くの集落や消防とも連携を取りながら行う。地域最大の行事と言っても過言ではない。終われば「ノミカタ」、つまり「飲み方」。ビールや焼酎を飲み交し、一日の労をねぎらうのだ。先日の野焼きは中途半端に終わったが、飲み方だけは予定通りだった。そう、すでに冷えたビールやつまみが準備してあったためだ。

さて2度目の野焼き。雨の前に行うため平日となったが、農家を中心に結構な人出となった。小川の河川敷はヨシ原だ。2〜3mの枯れたヨシやオギがびっしりだ。これに火が付くと5〜6mの炎が燃え盛る。バチバチバチ・・・。離れていても熱さで体が火照った。

短時間で終わると思ったが、午後少しまで思わぬ時間がかかった。土手や田んぼの中を歩いたためか、程よい疲労感が残ったままだ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

いかんて

「いかんて」と言えば、他所では中々分からないかもしれない。わが所の方言だ。写真を見れば分かるとおり、大根をスライスし、それを包丁でイカの足のように数本の切れ目を入れて干したものだ。「イカん手」と書けば分かりやすいかもしれない。ヒモにぶら下げ、燦々と降り注ぐ太陽のもとで西からの季節風にさらすと、旨味が凝縮、酢漬けや煮付けとして楽しめる。

今朝、仕事場に来る前に千切り(切り干し大根)と共に、ヒモにぶら下げてきた。私のは自家用だから被害というほどのことはなかったが、千切り農家は去年の長雨と台風にたたられ苦戦しているようだ。数回種を蒔き直す農家もあったと聞く。仕事場に来る途中の大根畑も例年の1〜2割の出来のようだった。私も1回目はダメで、2回目の蒔き直しで、どうにか例年の大きさに育ってくれた。しかし、少し遅れて蒔いた米良大根(伝統的大根)は小振りだ。

畑仕事は、お天道様の機嫌もうかがいながらだが、それはそれで奥深さも感じ、また楽しみでもある。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

むくむくむくのシイタケ

今年は天気に悩まされている。子供会や老人会と一緒に、9月初めに蒔くはずだったコスモスの種も、時期が大幅にずれてしまい9月末という始末。そのため、背丈がのびないままのコスモス畑になってしまった。楽しみにしていた花見会も今年はおあずけ。自家用に蒔いた大根の種も、台風と雨にたたられ2度蒔き直し、最低限を確保しただけとなってしまった。

そういう中、ミカンの木の下の自家用シイタケがいっぱい顔をのぞかせ始めた。むくむくむく、むくむくむくだ。油断しているととんでもない大きさに笠を広げてしまう。適度になったものを収穫したが、むくむくの数を見ると、明日・明後日は食べきれない数になりそうだ。そういう時は、近所へのお裾分けか天日干しだ。干し椎茸にすると味が凝縮、一段と美味しくなる。いい気分の田舎生活だ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

迷走台風と稲刈り

台風が、はるか南であれ東であれ、発生するとずっと気にかけておかなければならない。台風5号がそうだ。発生したのは7月21日。宮崎から見ればはるか東の海上だったが、稲刈りをひかえていたので発生時から要注意。

野の苑では、ギャラリーやデザイン仕事と共に米の栽培も手がけている。早期栽培なので、3月末に田植えして7月末から8月初めには収穫だ。今年も、田植えは例年どおり3月末だったのだが、穂が出そろったのが6月29日頃で3日ほど遅れた。そのため、稲刈りは早くて7月30日から1週間と見込んでいた。しかし、この台風が気になり、熟していない部分もあったが28日から刈り取り開始。最終的にはこの判断が功を制し、台風の影響を受ける前にどうにか終了した。

それにしても5号は迷走台風だ。発生からの位置を線でたどれば、「逆のの字」を描き、現在は西の奄美に向いている。その後北上して九州へと向うとの予報だ。

私の田んぼは、稲刈りの後、無理を重ねて耕運まで終らせた。大雨ともなれば、刈り取り後の稲わらは水に浮いてしまい、強風で一カ所に吹き寄せられ、とんでもないことになってしまうからだ。

近隣の集落ではまだ稲刈りが終っていない田んぼも見かける。水に冷たさを感じる頃から育ててきたお米だ。被害が出ない事を望む。また、先月初めに豪雨に見舞われた北部九州の朝倉市や東峰町、日田市などは、まだ爪痕が癒えていないからとても心配だ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

コガネムシ

ブルーベリーがそろそろ熟れ始めた。いつもなら雨気味の中で摘み取るが、今年は違う。梅雨入りが1週間ほど遅れた上に、梅雨入りしても極端に雨が少なく、水を欲しがる植物は少々疲れ気味。しかし、そんな中でブルーベリーはたくさんの実をつけている。本格的摘み取りにはまだ早いが、幾粒か熟れていた。雨が少ないせいか、いつもより甘い。

そのブルーベリー、困った事に昨年秋から冬にかけてミノムシがたくさん付いた。小さなミノムシで、枯れ葉や枝のようでもあり、当初見過ごしていた。しかし時が経つにつれ、葉っぱがみるみるなくなるので気がつき、何度かに分けて取り除いたのだが、2、3本は手遅れ気味だった。その影響は今年の実の付き具合に現れ、実は例年の3分の1ほど。代わりに葉っぱは盛りもりとなった。

その葉っぱに隠れるようにコガネムシが1匹。コガネムシもすぐに取り除かないと葉っぱがなくなってしまうが、まだ1匹なので観察のために写真に残す事にした。

布張りの椅子の上に移すと、最初は触角も出さずに固まっていたが、時間が経つとアンテナみたいな触角も出してきた。足の爪は、どこでもつかまれるように鋭い。食害さえしなければ、特有の金属色のきれいな昆虫なので、カブトムシやクワガタのように大切にされるはずだが・・・。

このコガネムシ、取られたのは写真だけで、命まで取られることはなかった。

最初は触角も出さず固まっていたコガネムシ

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

アシタバのヤブキリとアマガエル

アシタバは漢字で書けば「明日葉」。若葉を摘み取っても、次の日にはもう新しい若葉が出るほど旺盛だ。そのため、この名があるという。少し苦みがあるが、和え物などにすれば美味しい。お茶にして地域おこしにしているところもある。そのアシタバが大きな葉を付け、日増しに元気になってきた。

そのすぐそばを横切った時、昆虫が目に入った。バッタと思ったが、よく見ればヤブキリ。キリギリスの仲間だ。薮にいるからヤブキリギリスならぬヤブキリなのだそうだ。長い触覚を動かしながら、じっと目を向けている。私が動けばまたじろり。じっと睨まれているようだ。

写真におさめてじっくりながめてみると、足の先の棘が目につく。こんなに鋭いとは思わなかった。昆虫や小動物を捕まえるのに都合がいいようにできているようだ。口の回りもすごい。拡大して、そこだけ取り出してみると、まるでエイリアン。一寸法師でなくてよかった。食べられてしまうところだ。

アシタバには、葉っぱに隠れてもう一種。アマガエルだ。朝日を浴びながら、葉っぱの上でじっとしていた。。こちらも昆虫や小動物を狙っているようだった。ここにも生態系の一端が見て取れる。

ヤブキリと目があった

前足の棘

口の回りもスゴイ

じっとエサを待つアマガエル

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ムラサキツユクサ

アヤメが終わり、ムラサキツユクサが咲き始めた。どちらも育てやすい花だ。放っておいても毎年増える。そのため、市道に面する小さな畑にたくさん植えて、そのままにしている。散歩の人も愛でるようで、それなりに役にたっているのかもしれない。

ところでこのムラサキツユクサ、いわゆるツユクサとは違う。ツユクサは子どもの頃から身の回りでよく見かけていた。ツユクサは茎も細く少しソフトな感じだが、ムラサキツユクサは茎も太くソフト感はない。背丈も60、70cmにもなり、先端に少し尖った葉を横に広げその上にかわいい花をいっぱい付ける。赤紫等の花もあるが、好きなのは紫色だ。尖った緑色の葉と紫色の花は、凛とした姿に見える。花瓶に生ければ凛とした姿が美しい。花瓶を竹籠と組み合わせれば、なおさら凛とした姿にみえる。その姿からはあまり想像できないが、茎を切り取り地面のにそのままにしておいても、根を伸ばし生き延びていく。それほど強い植物でもある。

これまで何人かが株を持って行き、それぞれの地で花を楽しんでいるようだ。私も、最初は隣県薩摩川内市(旧・川内市)の知人から譲ってもらった。

放射能の低線量被曝と関係する花だが、詳細は故・市川定夫氏(遺伝学)の「いのちの危険信号」などを参考にして欲しい。私のムラサキツユクサは、もっぱら花を愛でるだけで、放射能や環境との関係ではサクラの花びら調査が担っている。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

田んぼの困りもの

どうしてこうなのか。まっすぐの市道に面した田んぼがある。白い中央線が引いてあるアスファルト舗装道路だ。それに幅約1.8mの歩道が付いている。そして高い法面。法面は市の所有だが、草刈りは田んぼが面しているため私がやっている。厳密に言えば、無料奉仕ということになる。ここではその話ではない。

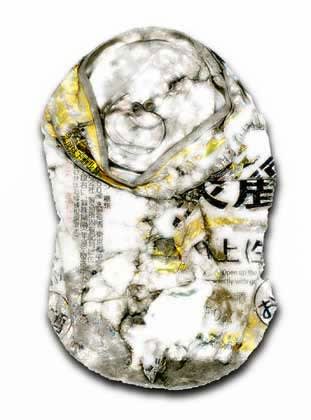

草刈りは、畔は主に畔草刈り機。畔以外は刈り払い機。したがって道路の法面は刈り払い機だ。草刈りで最も困るのは、ヒモ類だ。バチッと止まる。危ないのだ。もうひとつ困るのは、空き缶。こちらはブアッと切ってしまうことがある。コーヒー缶や飲料ボトルにまじってビール缶も多い。車からの投げ捨てなのだろうか。まさかとは思うが、飲酒運転・・・・。いづれにしろ、田んぼ脇の草むらにポイ捨てだ。時には田んぼの中まで。日本人のマナーも地に落ちたものだと思う。国や自治体をリードすべき政治家や役人の劣化も激しいが・・・・。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |