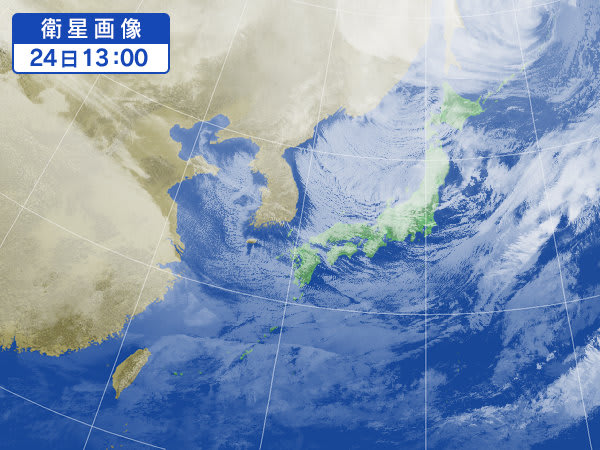

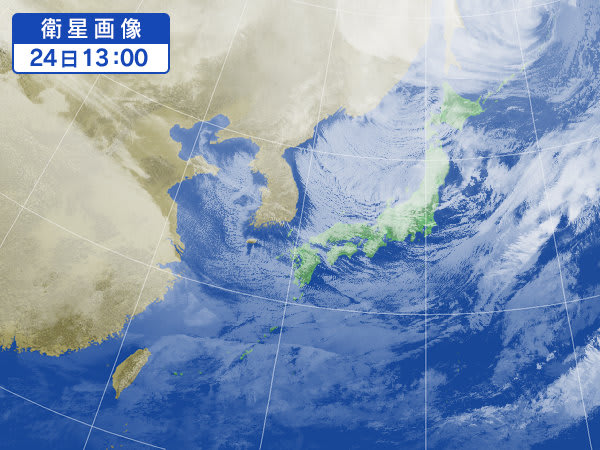

1月24日 (水曜日) 晴れ 冷たい風も吹く。」

冬型真っ盛りだ。

昨日の雪はどうなったか?気温も低く冷たい日で道路以外は

意外に溶けていない。散歩がてら 雪景色を・・

雪景色を・・ 。

。

遠く、保育園児の声が響いている。

~~~~~~~~~~~~~~

産経抄に刀剣ブームのことが・・

何んで”刀女子”と言われる人たちが急に出現したのかな?と思っていたが

アニメ&ゲームからの影響が大きいらしい。

歴史好きの歴女・相撲好きのス―女とか

ブームを引っ張るのはいつの時代も女性だなあ~!

刀剣ブームが続いている。

アニメやゲームを通じて、

日本刀のファンになった「刀女子」が

展覧会や鑑賞会に多数訪れている。

作者や持ち主、斬った相手など、逸話や伝説を知ると、

名刀の鑑賞はますます楽しくなる。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼東京国立博物館は、「童子切(どうじぎり)」の号(通称)で

知られる国宝の太刀を所蔵している。

平安時代の武士、源頼光が、丹波の大江山に住む鬼神、酒呑童子

(しゅてんどうじ)を

この太刀で退治したとの由来を持つ。

★新潟県の弥彦の国上にはこのスタートなった酒呑童子神社の場所が・・

昨年10月に立ち寄ったところだ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼童子切は足利将軍家に伝わり、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康へと渡っていく。

江戸時代に入って、美作(みまさか)津山の松平家に移り、

戦後まで受け継がれてきた。

作者は、日本刀の草創期に伯耆国(ほうきのくに)、

現在の鳥取県で活躍した名工、安綱(やすつな)である。

▼奈良県の春日大社で約80年前に見つかった太刀を研磨したところ、

12世紀に作られた日本刀だと分かった。

安綱の作品の可能性もある。

とすれば童子切と違って、誰の目にも触れないまま

何百年も宝庫で眠っていたことになる。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

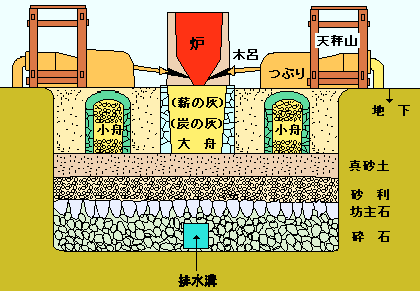

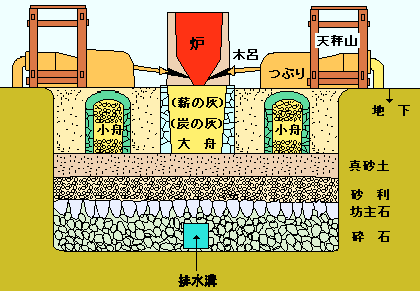

▼製鉄技術は、弥生時代に大陸から日本にもたらされたとされる。

やがて砂鉄を木炭で還元する「たたら吹き」と呼ばれる独自の技術で、

和鉄「玉鋼(たまはがね)」が生み出された。

映画にもなったたたら侍 ロケ7のあった7たたら村・・。

~~~~~~~~~~~~~~~

刀工はこの玉鋼に鍛錬と焼き入れなどを繰り返すことで、

鋭い切れ味と折れにくさという、両方の機能を日本刀にもたらした。

しかも世界に類のない曲線の美を誇る、美術品でもある。

日本の製造業、ものづくりの原点は、日本刀にあるといっていい。

▼昨年来、検査データの改竄(かいざん)など、

大手メーカーによる不正が次々に発覚した。

競争力の低下も著しい。

世界に誇ってきた日本のものづくりへの信頼が、大きく揺らぎつつある。

そんな日本に活を入れるために、名刀は再び姿を現したのではなかろうか。

=============================

福井の記事にも・・

日本の刀剣の鑑賞や研究を楽しむ「刀剣女子」と呼ばれる女性が増えている。

福井市立郷土歴史博物館では2005年から計5回、

刀剣をテーマとした特別展を開いており、

今春の展示で女性客が7割を占めるまでになった。

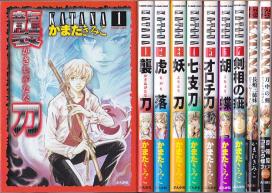

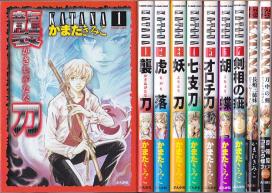

どこに魅力を感じるのか。「刀剣女子」の先駆け、

福井県勝山市出身の

漫画家かまたきみこさんらに女心を読み解いてもらった。

■入場の7割が女性

福井市立郷土歴史博物館では05年秋から3、4年ごとに刀剣展を開催。

当初は入場者の約7割が中高年男性だったが、

15年春の「ヱヴァンゲリヲンと日本刀展」で様相が一変。

人気アニメ「新世紀ヱヴァンゲリヲン」に登場する武器をモチーフにした

刀剣が並んだ同展は8割が10~30代、続く今春の「刀に彫る-刀身彫刻の世界-」は、

7割を女性客が占めた。

全国の刀剣展示に女性が多く訪れるようになったのは、

日本刀を擬人化したイケメン刀剣男士を育成し、

合戦場の敵と戦うオンラインゲーム「刀剣乱舞―ONLINE―(愛称・とうらぶ)」が

15年にリリースされてから。

ゲームに登場する名刀の実物を見るため全国に足を運ぶ。

同博物館で展示を担当してきた学芸員の松村知也さん(41)によると、

この数年、女性が1人で訪れ、じっくり鑑賞する姿が目立つようになったという。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

冬型真っ盛りだ。

昨日の雪はどうなったか?気温も低く冷たい日で道路以外は

意外に溶けていない。散歩がてら

雪景色を・・

雪景色を・・ 。

。

遠く、保育園児の声が響いている。

~~~~~~~~~~~~~~

産経抄に刀剣ブームのことが・・

何んで”刀女子”と言われる人たちが急に出現したのかな?と思っていたが

アニメ&ゲームからの影響が大きいらしい。

歴史好きの歴女・相撲好きのス―女とか

ブームを引っ張るのはいつの時代も女性だなあ~!

刀剣ブームが続いている。

アニメやゲームを通じて、

日本刀のファンになった「刀女子」が

展覧会や鑑賞会に多数訪れている。

作者や持ち主、斬った相手など、逸話や伝説を知ると、

名刀の鑑賞はますます楽しくなる。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼東京国立博物館は、「童子切(どうじぎり)」の号(通称)で

知られる国宝の太刀を所蔵している。

平安時代の武士、源頼光が、丹波の大江山に住む鬼神、酒呑童子

(しゅてんどうじ)を

この太刀で退治したとの由来を持つ。

★新潟県の弥彦の国上にはこのスタートなった酒呑童子神社の場所が・・

昨年10月に立ち寄ったところだ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼童子切は足利将軍家に伝わり、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康へと渡っていく。

江戸時代に入って、美作(みまさか)津山の松平家に移り、

戦後まで受け継がれてきた。

作者は、日本刀の草創期に伯耆国(ほうきのくに)、

現在の鳥取県で活躍した名工、安綱(やすつな)である。

▼奈良県の春日大社で約80年前に見つかった太刀を研磨したところ、

12世紀に作られた日本刀だと分かった。

安綱の作品の可能性もある。

とすれば童子切と違って、誰の目にも触れないまま

何百年も宝庫で眠っていたことになる。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼製鉄技術は、弥生時代に大陸から日本にもたらされたとされる。

やがて砂鉄を木炭で還元する「たたら吹き」と呼ばれる独自の技術で、

和鉄「玉鋼(たまはがね)」が生み出された。

映画にもなったたたら侍 ロケ7のあった7たたら村・・。

~~~~~~~~~~~~~~~

刀工はこの玉鋼に鍛錬と焼き入れなどを繰り返すことで、

鋭い切れ味と折れにくさという、両方の機能を日本刀にもたらした。

しかも世界に類のない曲線の美を誇る、美術品でもある。

日本の製造業、ものづくりの原点は、日本刀にあるといっていい。

▼昨年来、検査データの改竄(かいざん)など、

大手メーカーによる不正が次々に発覚した。

競争力の低下も著しい。

世界に誇ってきた日本のものづくりへの信頼が、大きく揺らぎつつある。

そんな日本に活を入れるために、名刀は再び姿を現したのではなかろうか。

=============================

福井の記事にも・・

日本の刀剣の鑑賞や研究を楽しむ「刀剣女子」と呼ばれる女性が増えている。

福井市立郷土歴史博物館では2005年から計5回、

刀剣をテーマとした特別展を開いており、

今春の展示で女性客が7割を占めるまでになった。

どこに魅力を感じるのか。「刀剣女子」の先駆け、

福井県勝山市出身の

漫画家かまたきみこさんらに女心を読み解いてもらった。

■入場の7割が女性

福井市立郷土歴史博物館では05年秋から3、4年ごとに刀剣展を開催。

当初は入場者の約7割が中高年男性だったが、

15年春の「ヱヴァンゲリヲンと日本刀展」で様相が一変。

人気アニメ「新世紀ヱヴァンゲリヲン」に登場する武器をモチーフにした

刀剣が並んだ同展は8割が10~30代、続く今春の「刀に彫る-刀身彫刻の世界-」は、

7割を女性客が占めた。

全国の刀剣展示に女性が多く訪れるようになったのは、

日本刀を擬人化したイケメン刀剣男士を育成し、

合戦場の敵と戦うオンラインゲーム「刀剣乱舞―ONLINE―(愛称・とうらぶ)」が

15年にリリースされてから。

ゲームに登場する名刀の実物を見るため全国に足を運ぶ。

同博物館で展示を担当してきた学芸員の松村知也さん(41)によると、

この数年、女性が1人で訪れ、じっくり鑑賞する姿が目立つようになったという。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~