―第279号「古典から始める レフティやすおの楽しい読書」別冊 編集後記

★古典から始める レフティやすおの楽しい読書★

2020(令和2)年9月30日号(No.279)

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(3)『楚辞』(2)「離騒」前編」

------------------------------------------------------------

◇◆◇◆ 古典から始める レフティやすおの楽しい読書 ◆◇◆◇

------------------------------------------------------------

2020(令和2)年9月30日号(No.279)

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(3)

『楚辞』(2)「離騒」前編」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回は、6月以来久しぶりの

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう」の4回目。

『楚辞』の2回目、「離騒」前編をお送りします。

2020(令和2)年4月30日号(No.269)

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(1)漢詩とはなにか」

2020.4.30

中国の古典編―漢詩を読んでみよう(1)漢詩とはなにか

-「楽しい読書」第269号

https://lefty-yasuo.tea-nifty.com/ochadesse/2020/04/post-4871b8.html

2020(令和2)年5月31日号(No.271)

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(2)『詩経』から」

2020.5.31

中国の古典編―漢詩を読んでみよう(2)『詩経』から

-「楽しい読書」第271号

https://lefty-yasuo.tea-nifty.com/ochadesse/2020/05/post-55a373.html

https://blog.goo.ne.jp/lefty-yasuo/e/8784e67564bc9f86246c8785c366a2f2

2020(令和2)年6月30日号(No.273)

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(3)『楚辞』(1)」

2020.6.30

中国の古典編―漢詩を読んでみよう(3)『楚辞』(1)-「楽しい読書」第273号

https://lefty-yasuo.tea-nifty.com/ochadesse/2020/06/post-da2d6a.html

https://blog.goo.ne.jp/lefty-yasuo/e/4674b3200df69fc61b39c71e135b0eea

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆ 中国最古の詩集 ◆

中国の古典編―漢詩を読んでみよう(4)

『楚辞』(2)

~ 屈原「離騒」前編 ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今回の参考文献――

『漢詩入門』入谷仙介/著 日中出版

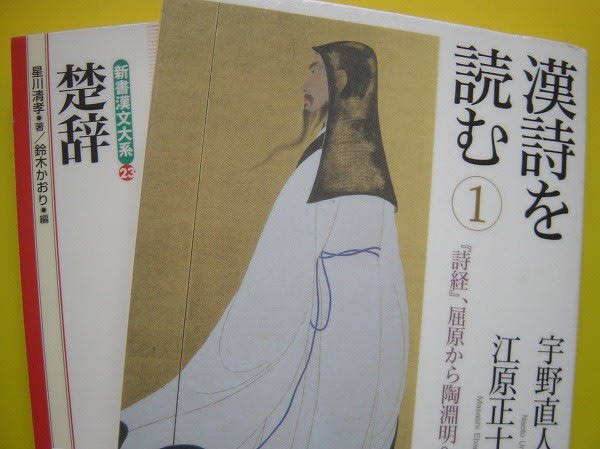

『漢詩を読む 1 『詩経』、屈原から陶淵明へ』

江原正士、宇野直人/著 平凡社

『新書漢文大系・23・楚辞』星川清孝/著 鈴木かおり/編

明治書院

●『楚辞』とは何か(おさらい)

●屈原

●『楚辞』から屈原「離騒」

●「離騒」冒頭部分を紹介(第一段)――生い立ち

詩というものは、内容だけわかればよいというものではなく、

内容をどのような言葉や表現で言い表したか、

その言葉や表現形式が重要です。

そこで「原文(原語)で読め」

といった考え方が出てくるのですね。

(とはいえ、それはやはり理想なのです。)

漢詩の場合は、当たり前ですが、すべて漢字で表現されます。

音も含めて私たち現代人には、

かなり難度の高い表現形式といえそうです。

昔の漢字ですので、ここに書き写すのも手間がかかります。

「離騒」は長編ですので、ストーリーを追うのも大変ですし、

ましてやポイントだけ紹介するといっても、

これも結構手がかかるのです。

まずは冒頭部分を紹介しておきましょう。

(《》は原文は『新書漢文大系・23・楚辞』より引用。

その下の文は、上記からの引用または私の意訳。

段分けは上記に従う。)

・・・

冒頭、主人公の生い立ちから始まります。

中国初の一人称文学といわれる所以です。

(第一段)

《帝高陽之苗裔兮 朕皇考曰伯庸》

(楚の国の始祖の祖先とされる)高陽帝の末裔で、

亡き父の名は白庸(はくよう)という。

《摂提貞於孟陬兮 惟庚寅吾以降》

寅年の歳星は摂提格で、庚寅(かのえとら)のよい日に生まれた。

《皇覧揆余於初度一兮 肇錫余以嘉名》

父は私の様子を見て、めでたい名をつけて下さった。

《名余曰正則兮 字余曰霊均》

正則と名(なづ)けて、字(あざな)を霊均(れいきん)とした。

《紛吾既有此内美兮 又重之以脩能》

美(うる)わしい性質を持っているのに、

その上に善美な才能を備えている。

(略)

――以下省略(本誌をご覧ください!)

●「離騒」冒頭部分を紹介(第二段)――王をいさめる

●「離騒」冒頭部分を紹介(第三段)――追放の身となる

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

● 漢詩の入門書等を読む

▲★『漢詩入門』一海知義/著 岩波ジュニア新書 1998.6.22

★『漢詩を読む 1 『詩経』、屈原から陶淵明へ』

江原正士、宇野直人/著 平凡社 2010/4/20

―漢詩の歴史をたどるシリーズ全4巻。第1巻は『詩経』から屈原の

『楚辞』、漢や三国時代を経て東晋の陶淵明まで。

俳優・声優の江原正士が専門家の宇野直人を相手に、代表的な詩

を対話形式でわかりやすく読み解く。

▲★『漢詩入門』入谷仙介/著 日中出版 1979/01

―漢詩の有名作をたどりながら、その歴史と構造を解く漢詩入門。

★『中国の古代文学(一)神話から楚辞へ』白川静/著 中公文庫

BIBLIO 1980.9.10

―中国文学の原点『詩経』と『楚辞』の古代歌謡を『記紀万葉』と

対比して考察する。文学の原点である神話が、中国では『書経』

に人間の歴史として書き変えられ定着していると解説する。

●『楚辞』を読む

★『詩経・楚辞』目加田誠/訳 平凡社〈中国古典文学大系・15〉

昭和44 (1969)

―『詩経』の翻訳と解説。(後半は『楚辞』)

★『新書漢文大系・23・楚辞』星川清孝/著 鈴木かおり/編

明治書院 2004.6.20

―原文に書下し文と解説・背景を伏したコンパクトな入門書。

▲マークは、本文で取り上げた本

★マークは、筆者のおすすめ本です。本選びの参考にどうぞ。

(基本的に、筆者が“偶然”手にしたものを取り上げています。)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本誌では、「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(3)『楚辞』(2)「離騒」前編」と題して、6月以来久しぶりの中国古典編の漢詩を読むの続きです。

『楚辞』「離騒」の前編として、追放され天に旅立つまで――『新書漢文大系・23・楚辞』(星川清孝/著 鈴木かおり/編 明治書院)の段分けに従い、その(第三段)部分までを紹介しています。

初めは簡単に一回で終わるつもりでしたが、6月以来で、改めて読んでいるうちにあれもこれも書いてみようという気持ちになりました。

この「離騒」という作品に関しては、ずいぶん前から気になっていた作品で、一読、こういう主人公の立場に自分を重ねてしまい、思い入れが強くなってしまいました。

もちろん私は、この主人公「霊均」のように、生まれも育ちも高貴でもなく、才色兼備でもなく、道徳的にも優れた人間ではありません。

しかし、平均よりは少しは上の人間のつもりではあり、それにもかかわらず、充分に評価されてきたというわけでもない、という自負だけは持っている人間です。

それ故、つい感情移入してしてしまうのです。

結果として、ついつい長く紹介することになってしまいました。

ぜひ、現代語訳でいいので「離騒」を読んでいただければ、と思います。

現代でもそのような境遇にいる人は多いと思います。

現実にはどうなのかわかりませんが、少なくとも自分自身ではそういう気持ちになる人がいらっしゃることでしょう。

要領よく立ち回れずに、世間の流れから落ちこぼれてしまう、世の中で受け入れられない、正当に評価されていない、と残念に思っている人は少なくないものです。

・・・

詳細は本誌で!

*本誌のお申し込み等は、下↓から

(まぐまぐ!)『(古典から始める)レフティやすおの楽しい読書』

『レフティやすおのお茶でっせ』

〈メルマガ「楽しい読書」〉カテゴリ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

中国の古典編―漢詩を読んでみよう(4)『楚辞』(2)「離騒」前編-楽しい読書279号

--

★古典から始める レフティやすおの楽しい読書★

2020(令和2)年9月30日号(No.279)

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(3)『楚辞』(2)「離騒」前編」

------------------------------------------------------------

◇◆◇◆ 古典から始める レフティやすおの楽しい読書 ◆◇◆◇

------------------------------------------------------------

2020(令和2)年9月30日号(No.279)

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(3)

『楚辞』(2)「離騒」前編」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回は、6月以来久しぶりの

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう」の4回目。

『楚辞』の2回目、「離騒」前編をお送りします。

2020(令和2)年4月30日号(No.269)

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(1)漢詩とはなにか」

2020.4.30

中国の古典編―漢詩を読んでみよう(1)漢詩とはなにか

-「楽しい読書」第269号

https://lefty-yasuo.tea-nifty.com/ochadesse/2020/04/post-4871b8.html

2020(令和2)年5月31日号(No.271)

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(2)『詩経』から」

2020.5.31

中国の古典編―漢詩を読んでみよう(2)『詩経』から

-「楽しい読書」第271号

https://lefty-yasuo.tea-nifty.com/ochadesse/2020/05/post-55a373.html

https://blog.goo.ne.jp/lefty-yasuo/e/8784e67564bc9f86246c8785c366a2f2

2020(令和2)年6月30日号(No.273)

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(3)『楚辞』(1)」

2020.6.30

中国の古典編―漢詩を読んでみよう(3)『楚辞』(1)-「楽しい読書」第273号

https://lefty-yasuo.tea-nifty.com/ochadesse/2020/06/post-da2d6a.html

https://blog.goo.ne.jp/lefty-yasuo/e/4674b3200df69fc61b39c71e135b0eea

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆ 中国最古の詩集 ◆

中国の古典編―漢詩を読んでみよう(4)

『楚辞』(2)

~ 屈原「離騒」前編 ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今回の参考文献――

『漢詩入門』入谷仙介/著 日中出版

『漢詩を読む 1 『詩経』、屈原から陶淵明へ』

江原正士、宇野直人/著 平凡社

『新書漢文大系・23・楚辞』星川清孝/著 鈴木かおり/編

明治書院

●『楚辞』とは何か(おさらい)

●屈原

●『楚辞』から屈原「離騒」

●「離騒」冒頭部分を紹介(第一段)――生い立ち

詩というものは、内容だけわかればよいというものではなく、

内容をどのような言葉や表現で言い表したか、

その言葉や表現形式が重要です。

そこで「原文(原語)で読め」

といった考え方が出てくるのですね。

(とはいえ、それはやはり理想なのです。)

漢詩の場合は、当たり前ですが、すべて漢字で表現されます。

音も含めて私たち現代人には、

かなり難度の高い表現形式といえそうです。

昔の漢字ですので、ここに書き写すのも手間がかかります。

「離騒」は長編ですので、ストーリーを追うのも大変ですし、

ましてやポイントだけ紹介するといっても、

これも結構手がかかるのです。

まずは冒頭部分を紹介しておきましょう。

(《》は原文は『新書漢文大系・23・楚辞』より引用。

その下の文は、上記からの引用または私の意訳。

段分けは上記に従う。)

・・・

冒頭、主人公の生い立ちから始まります。

中国初の一人称文学といわれる所以です。

(第一段)

《帝高陽之苗裔兮 朕皇考曰伯庸》

(楚の国の始祖の祖先とされる)高陽帝の末裔で、

亡き父の名は白庸(はくよう)という。

《摂提貞於孟陬兮 惟庚寅吾以降》

寅年の歳星は摂提格で、庚寅(かのえとら)のよい日に生まれた。

《皇覧揆余於初度一兮 肇錫余以嘉名》

父は私の様子を見て、めでたい名をつけて下さった。

《名余曰正則兮 字余曰霊均》

正則と名(なづ)けて、字(あざな)を霊均(れいきん)とした。

《紛吾既有此内美兮 又重之以脩能》

美(うる)わしい性質を持っているのに、

その上に善美な才能を備えている。

(略)

――以下省略(本誌をご覧ください!)

●「離騒」冒頭部分を紹介(第二段)――王をいさめる

●「離騒」冒頭部分を紹介(第三段)――追放の身となる

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

● 漢詩の入門書等を読む

▲★『漢詩入門』一海知義/著 岩波ジュニア新書 1998.6.22

★『漢詩を読む 1 『詩経』、屈原から陶淵明へ』

江原正士、宇野直人/著 平凡社 2010/4/20

―漢詩の歴史をたどるシリーズ全4巻。第1巻は『詩経』から屈原の

『楚辞』、漢や三国時代を経て東晋の陶淵明まで。

俳優・声優の江原正士が専門家の宇野直人を相手に、代表的な詩

を対話形式でわかりやすく読み解く。

▲★『漢詩入門』入谷仙介/著 日中出版 1979/01

―漢詩の有名作をたどりながら、その歴史と構造を解く漢詩入門。

★『中国の古代文学(一)神話から楚辞へ』白川静/著 中公文庫

BIBLIO 1980.9.10

―中国文学の原点『詩経』と『楚辞』の古代歌謡を『記紀万葉』と

対比して考察する。文学の原点である神話が、中国では『書経』

に人間の歴史として書き変えられ定着していると解説する。

●『楚辞』を読む

★『詩経・楚辞』目加田誠/訳 平凡社〈中国古典文学大系・15〉

昭和44 (1969)

―『詩経』の翻訳と解説。(後半は『楚辞』)

★『新書漢文大系・23・楚辞』星川清孝/著 鈴木かおり/編

明治書院 2004.6.20

―原文に書下し文と解説・背景を伏したコンパクトな入門書。

▲マークは、本文で取り上げた本

★マークは、筆者のおすすめ本です。本選びの参考にどうぞ。

(基本的に、筆者が“偶然”手にしたものを取り上げています。)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本誌では、「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(3)『楚辞』(2)「離騒」前編」と題して、6月以来久しぶりの中国古典編の漢詩を読むの続きです。

『楚辞』「離騒」の前編として、追放され天に旅立つまで――『新書漢文大系・23・楚辞』(星川清孝/著 鈴木かおり/編 明治書院)の段分けに従い、その(第三段)部分までを紹介しています。

初めは簡単に一回で終わるつもりでしたが、6月以来で、改めて読んでいるうちにあれもこれも書いてみようという気持ちになりました。

この「離騒」という作品に関しては、ずいぶん前から気になっていた作品で、一読、こういう主人公の立場に自分を重ねてしまい、思い入れが強くなってしまいました。

もちろん私は、この主人公「霊均」のように、生まれも育ちも高貴でもなく、才色兼備でもなく、道徳的にも優れた人間ではありません。

しかし、平均よりは少しは上の人間のつもりではあり、それにもかかわらず、充分に評価されてきたというわけでもない、という自負だけは持っている人間です。

それ故、つい感情移入してしてしまうのです。

結果として、ついつい長く紹介することになってしまいました。

ぜひ、現代語訳でいいので「離騒」を読んでいただければ、と思います。

現代でもそのような境遇にいる人は多いと思います。

現実にはどうなのかわかりませんが、少なくとも自分自身ではそういう気持ちになる人がいらっしゃることでしょう。

要領よく立ち回れずに、世間の流れから落ちこぼれてしまう、世の中で受け入れられない、正当に評価されていない、と残念に思っている人は少なくないものです。

・・・

詳細は本誌で!

*本誌のお申し込み等は、下↓から

(まぐまぐ!)『(古典から始める)レフティやすおの楽しい読書』

『レフティやすおのお茶でっせ』

〈メルマガ「楽しい読書」〉カテゴリ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

中国の古典編―漢詩を読んでみよう(4)『楚辞』(2)「離騒」前編-楽しい読書279号

--