『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』【別冊 編集後記】

第650号(No.649) 2023/10/7

「創刊19年に向けて―650号記念号―

<左利きの人の自覚――意識の覚醒>が最も重要」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇◆◇◆◇◆ 左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii ◆◇◆◇◆◇

【左利きを考えるレフティやすおの左組通信】メールマガジン

右利きにも左利きにも優しい左右共存共生社会の実現をめざして

左利きおよび利き手についていっしょに考えてゆきましょう!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第650号(No.649) 2023/10/7

「創刊19年に向けて―650号記念号―

<左利きの人の自覚――意識の覚醒>が最も重要」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いよいよ創刊以来19年目に突入します。

週刊といいながら途中から月二回になりましたので、

18年たったにもかかわらずまだ650号です。

とはいえ、毎日発行しても2年近くということになりますから、

相当な数になると思います。

本来ですと、月の初めの第一土曜日は、

「左利きのお子さんをお持ちの親御さんへ ―その25―

楽器における左利きの世界」

をお送りしていましたが、今回は、またまたお休みで、

(ただいま勉強中! 鋭意情報収集中!)

記念放談となります。

今回から、購読するという方もいらっしゃるかと思いますが、

毎回こんな風ではありませんので、

これからも温かい目で見守ってください。

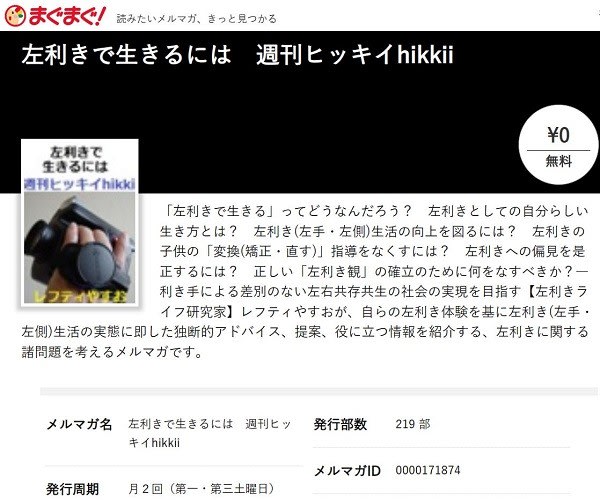

(画像:まぐまぐ―『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』登録ページ)

┏ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┓

創刊19年に向けて―650号記念号―

「来た、見た、買(こ)うた」から始まった左利き活動33年

<左利きの人の自覚――意識の覚醒>が最も重要

┗ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┛

●左利き活動の「初心」は?

前号では、このメルマガの「初心」について書きました。

《幼い頃の自分のように左利きで

嫌な思いをする人がいなくなるように》

という思いで、何かできないかということで始めたわけです。

一方、私の左利き活動は、ネットの前に紙の時代がありました。

その紙の時代の前に、個人の時代がありました。

人に知らせる前に、個人的にあれこれしていた時代ですね。

そもそもそのときの「初心」とはなにか、といいますと、

《左利きの人たちに「左利きの人は左利き用品を!」

ということを伝える》

ということでした。

そして、

《左利きの人たちを覚醒させたい》

ということでした。

《右利きの人たちは、身体に合った道具や機械を使うことで

いかにいい思いをしているか、を知って欲しい》

ということです。

《左利きの人も、自分の身体に合った道具や機械を使うことで、

快適な生活を送ることができるのだ》

という事実を認識して欲しい、ということです。

では、いかにしてそのような思いを抱くようになったのか、

その辺の事情を書いてみましょう。

●「来た、見た、買(こ)うた」

《左利きの人たちに「左利きの人は左利き用品を!」と伝える》

という気持ちになった、そのきっかけについて書いてみます。

それは一つのカメラに出会ったことがきっかけでした。

・・・

始めに、この見出しについて説明しておきましょう。

「来た、見た、買(こ)うた」というのは、

「来た、見た、勝った」という、

古代ローマのユリウス・カエサル(英語読みシーザー)

の勝利を伝える言葉をもじったもので、

昔、大阪・日本橋でんでんタウンにあった家電販売店

「喜多商店」のキャッチコピーで、

テレビでもよくCMが流されていました。

実際に私が買ったのは、他のお店、「カメラのなにわ」でしたが。

当時よく日本橋のでんでんタウンと呼ばれていた

家電の街に遊びに行ってました。

そのはずれというか、日本橋側の駅に近いの方のお店でのことです。

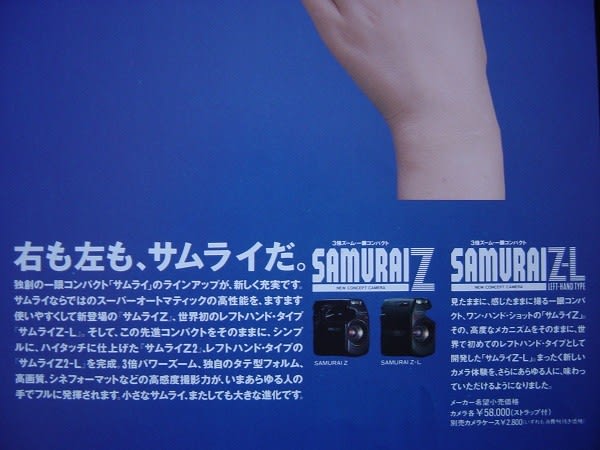

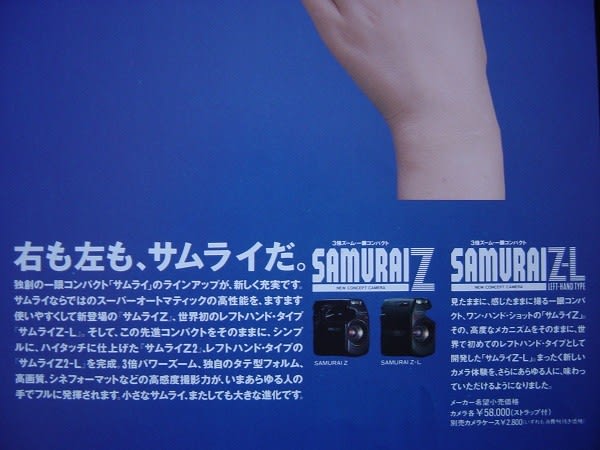

●左利き活動の始まりは、1990年末「世界初左手用カメラ」購入

私の左利き活動は、正規には、1991年1月1日開始としています。

その前年末、会社のお正月休みの初日に、ボーナスのお金をもって、

大阪市内の有名カメラ店へカメラを買いに行きました。

それが、運命の出会いでした。

その時に買おうと思っていたのは、

当時はやりのニュー・コンセプト・カメラの一種で、

1989年7月1日に発売された「世界初左手用カメラ」という

キャッチコピーの「京セラ SAMURAI(サムライ) Z-L」という機種の

同年9月に出た、一部機能を省略した廉価版の左手用「Z2-L」でした。

1990年12月1日の『週刊プレイボーイ』(集英社)に、

ニュー・コンセプト・カメラ特集の「ぐぁんばれ、カメラ!!」

という記事が出て、そこにこの「Z-L」も紹介されていました。

片手で写せるカメラ「ワンハンド・ショット」というのが売りで、

それなら右手用と左手用が必要だ、とこの機種が開発・販売された

という話でした。

そして、右手用と同一価格で発売。

左利きの人のために作られたカメラというのです。

まずは見てから、と思い、カメラ店に行って聞いてみると、

すぐに出してもらえました。

手に取った瞬間から、手に、身体にピッタリとフィットして、

なんとも言えない感動でした!

それはちょうど、右利きの人がビデオ・カメラを右手に持って、

右目でファインダーをのぞいて撮るのが、ピタッとくるように。

身体に合った道具・機械って、こんなに素敵なものなのだ、と実感!

右利きの人たちは、いつもこんないい思いをしていたんだ、と。

やっぱり左利きの人は、左利き用の道具を使わなければダメだ、と。

当時、自分のまわりに何人かの左利きの友達や知り合いがいました。

それらの人たちに「人生の真実」を教えてあげなくちゃ、と思い、

それが左利き活動を始めるきっかけとなりました。

店員さんによりますと、そのお店で販売した左用は三台目だ、

ということでした。

少なくとも三人のお仲間がいたわけですね。

きっと大喜びで帰っていかれたことでしょう。

●右手用のハンディカムの違和感

カメラを買おうと思った動機について、

いままで書いていなかったことですが、書いておきましょう。

本屋で働いていたとき、向かいにSONYのお店があり、

よく出入りしていました。

先ほど、ビデオ・カメラのことを書きましたが、

当時ハンディカムというビデオカメラが流行っていた時期で、

私もパスポートサイズのものではないのですが、

小型のビデオ・カメラを買いました。

母親が末期のがんで、もう先がないと言われていて、

何か記念になるものを残したかったのです。

でもこのビデオ・カメラというのは、

右手に持って動作するというもので、右手専用といってもいいもので、

左手は全くといっていいほど、不要なものになっていました。

私個人としては、強度の左利きですので、

右手を使うのはあまり得意ではありません。

どうもうまく行かない感じで、

撮ったものを見てもらったSONYのお店の店長さんからも

「ピントが甘い」とかなんとかかんとか、「もう一つ」の評価でした。

ちなみに、店長さんは左利きの方で仲良くしてもらっていました。

ビデオ撮影も得意で、私同様半田付けもできるし、

持ち込み修理もやってくれる、何でもできる器用な方でした。

そんなときに京セラの左手用「サムライ」のことを知りました。

まさに自分のために作られたカメラのような気がしたものでした。

休みのたびにあちらこちらと写真を撮りに行っては、

その使用感の心地よさを改めて実感していました。

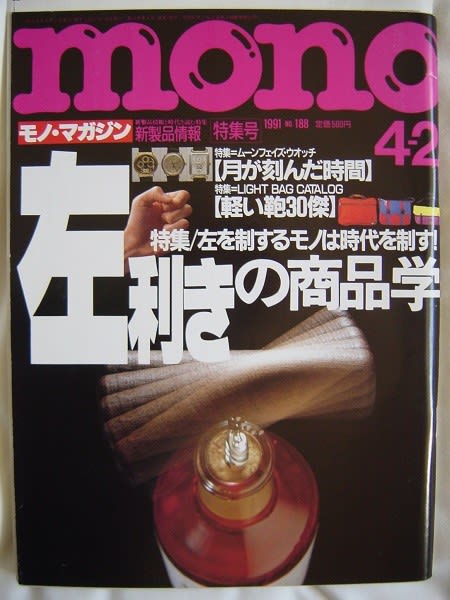

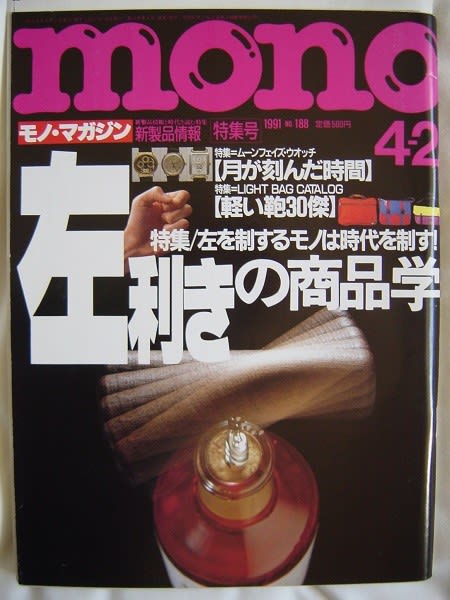

●『モノ・マガジン』左利き特集号との出会い

そんなときに、母が亡くなりました。

1991(平成3)3月、37歳のときでした。

遂にその日が来たのです。

幸い特に苦しむこともなく。

前日まで自分のことは自分でできて、外出などはむずかしいにしても

毎朝起きると身だしなみを整えて、安穏に暮らしていました。

そして、その後のなにやかんやの日を過ごしていたとき、

新聞の朝刊の広告で、ある雑誌のことを知りました。

『モノ・マガジン』左利き特集号(1991年4月2日号 No.188)

「特集/左を制するものは時代を制す/左利きの商品学」

というものでした。

すぐ、近くの本屋さんに行って買ってきました。

この雑誌との出会いが、また一つの転機になりました。

なにしろ、実に色々な商品が、

左手・左利き用品が写真入りで紹介されていたからです。

亡くなった母の最期の贈り物だったのかもしれません。

●存在を知らなければ、「存在しない」のと同じ

このカメラのお陰で

「左利きは自分の身体に合った左利き用の道具・機械を!」

という真実を知り、

次に『モノ・マガジン』のおかげで、カメラ以外の

左手・左利き用の道具のあれこれの存在を知ることができました。

それまでは、ただやみくもに行き当たりばったりに、

あるかどうかも分からない商品を、それとなく探していたものでした。

でも今は現実に存在すると分かっているものを探すのですから、

ずっと簡単です。

日本中で、私と同じように、

この雑誌から多大な影響を受けた人はおおぜいいらしゃっただろう、

と思います。

私と同じようにこれらの商品を探し、買い込んでいた人たちが……。

こういう現象は、

「左利き友の会」(1971(昭和46)年発足)が活動していた1970年代、

1973(昭和48)年の麻丘めぐみさん「わたしの彼は左きき」

(作詞・千家和也 作編曲・筒美京平)のヒットのころに起きた

<左利きブーム>以来のことではなかったか、と思います。

ただし、今回は一部の左利きの人だけのことだったでしょうけれど。

・・・

まずは「左用のハサミ」を探すことにしました。

話には聞いていたけれど、実物は見たこともなかったハサミを

会社の休みの日にあちこち探し歩きました。

すると、あんなに無縁だと思っていた左用のハサミが

案外身近に見つかったのは衝撃でした。

いつもよく行っていたスーパー「西友ストア」の文具売場に

「レイメイ藤井」の「こどもはさみ」左手用がありました。

しかも、右手用と同じ価格で売っていました。

次に、「コーナン」という関西中心のホームセンターで、

「林刃物」の「左手用ハサミ」一般事務用を見つけました。

結構あるやん、知らんかっただけやん、と。

「無知」「知らない」というのはいかに悲惨なことか、

と実感しました。

その存在を知らなければ、「存在しない」のと同じなのです。

これらの見つけた情報をまわりの左利きの友人知人に

次々と話してゆきました。

現物を見せて話しても、思いの他、共感してもらえなくて、

がっかりな部分も多い日々でした。

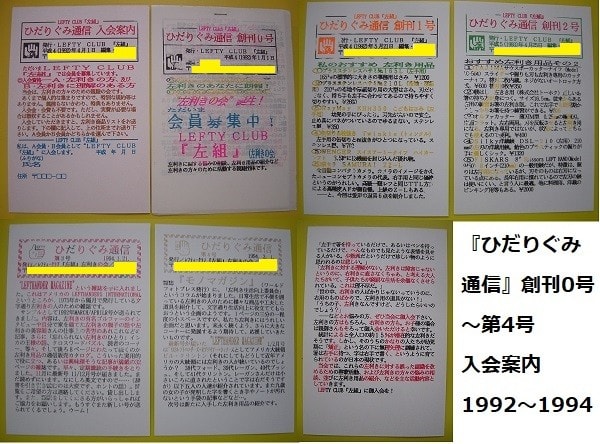

●最初はハガキサイズの「左組通信」という紙媒体

当時、「プリントゴッコ」という簡易印刷機がありました。

年賀状などをこれで印刷していたものです。

1990年末に左手用カメラ「Z2-L」を買い、左利きに目覚めた私は、

左利きの活動をボチボチと始めました。

翌1991年の3月に「左利き特集号」に出会い、その活動に加速がつき、

その後同年末、いよいよ、左利きの友人・知人と友人たちに向けて、

左利きの会員と右利きの賛助会員の募集を始め、

「LEFTY CLUB『左組』」を始めることにしました。

プリントゴッコでハガキサイズの左利き用品について書いたお便り

「ひだりぐみ通信」を始めることを考えました。

当時、私の左利きの友人・知人といいましても、

みんながそれぞれに知り合いというわけではなく、

一堂に介して話ができるという状態ではなく、

私が会って話すのは一度に一人ずつぐらいで、

同じ話を何度もしなければならないわけです。

元々口下手でもあり、そういう状況は非常にやっかいなものでした。

幸い、子供の頃から話すのは苦手でも、その不足を補うかのように、

文章を書くのは結構好きで、高校生時代は物書き志望だったくらいで、

「じゃあ、書いてみよう」ということで始めたのでした。

現存するものを引っぱり出してみました。

実際の発行は「0号」が1992年4月1日付で、

「創刊1号」が5月21日付、「創刊2号」は1993年4月25日付、

「創刊3号」は1994年1月21日付、「創刊4号」は1994年3月1日付。

もう少し出したつもりだったのですが、記憶違いだったのか、

この程度でした。

思えば当時は、私が一番忙しく働いていた時期(下請けの町工場で、

週6日朝8時から夜8時頃まで、工場長兼雑用係として)でもあり、

なかなか個人的な「趣味」に割く時間がなかったものでした。

その間、1993(平成5)年、

『モノ・マガジン』の左利き特集で紹介されていた、アメリカの

「Lefthanders International」に問い合わせの手紙を出したところ、

9月29日に『Lefthanders Magazine』の<見本>として、

バックナンバーの一冊が届きました。

ちなみに、入会後届いた「11・12月号」の通信販売のページに

「タジマ・サウスポー・カッターナイフ」の広告を発見し、

外国に日本のものが紹介されていて驚いたものでした。

日本の会社もがっばってるじゃないか、と。

1994年4月には、雑誌で知ったイギリスの左利き用品専門店

「Anything Left-Handed」の通信販売で左利き用品を購入

(文具セット、万年筆、他)し、顧客が参加できる

「Left-handers Club」の会員にもなりました。

のちにこちらの会誌に、紙版の『ひだりぐみ通信』に代わる季刊誌

『Lefties’Life』誌に英語のキャプションを付けたものを送ったところ、

第一面で「左組」が紹介されるということもありました。

●左利き活動の「初心」について――もう一度

今回現存する「左組通信」を読んでみますと、「入会案内」にすでに

左利きのお子さんをお持ちの親御さんへの言葉もありました。

今思い起こすと、当初は、あくまでも

大人の人に「左利きの人は左用を!」と訴えることが主目的でした。

ところが、左利きの友人・知人の輪をひろげていく過程で、

左利きの子を持つ親御さんに出会い、その悩みを聞く機会がありました。

私自身は、小学校入学時に、左手利きが「公認」されていましたので、

その後の社会の変化(「左利き友の会」や「わたしの彼は左きき」の

ヒットなど)もあり、

「左利きは左利きのままで」が当然のことと思っていました。

しかし、必ずしもそうではない、という事実を知らされて、

左利きの人自身の覚醒のみならず、

右利きの人への啓蒙も必要と感じるようになっていたようです。

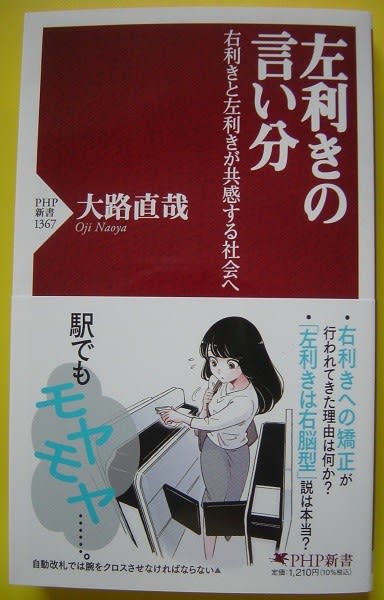

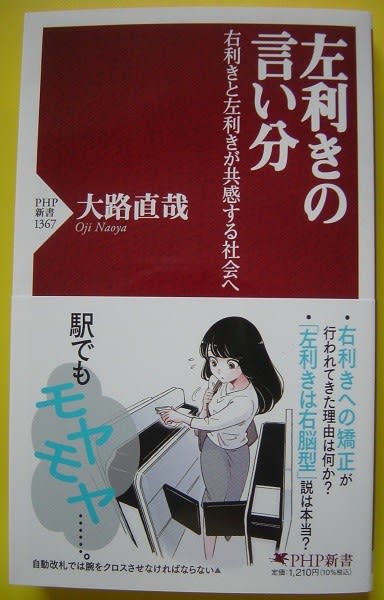

今、大路直哉さんの新著『左利きの言い分』の中で、

左利きの不便益の問題に対して、右利きの人の共感を得て、

相互理解の上で、左利きに優しい社会を実現していこう、

といった内容の話を書かれています。

確かに右利きの人の理解なくして、「右利き(優先の)社会」を

「左利きの人にも優しい社会」に変えることはできません。

そういう意味からも

右利きの人の共感を得られるように努めることは大事だ、と思います。

ダーウィンの言葉にこういうものがあるそうです。

《愛国心、忠誠、従順、勇気、

そして共感の感情をより高く保持していて、

たがいに助け合ったり、全員の利益のために

自分を犠牲にする用意のあるような人間を

たくさん擁している部族が、

他の部族に打ち勝つだろうことは間違いない。》

チャールズ・ダーウィン『人間の進化と性淘汰』

"The Descent of Man and Selection in Relation to Sex"(1871)

長谷川 真理子/訳 文一総合出版 2000/2/1

互いに助け合うというのが、本来の社会性だろうと思います。

多様性とよくいいますが、

<誰もがしあわせになれる社会>を目指して努力する、

というのがあくまでも理想の姿だ、と思っています。

●始まりは左利きの人の覚醒にある

しかしその前に、ここであえて私が強調したいのは、

まずは当事者である

<左利きの人自身が「左利きの問題」に目覚めるべきだ>

ということです。

当事者が「苦」を訴えなければ、他者の共感も得られません。

今、このメルマガの第一土曜日発行分では「左利きと音楽」について、

なかでも「左利きと楽器」について考えています。

その時によく目にする言葉は、

「両手を使うから利き手は関係ない」とか、

「初めて習うことだから利き手は関係ない、慣れたら一緒」

といった言葉です。

しかし、両手を使うといっても、使い方に違いがあるケースが大半です。

ギターしかり、バイオリンしかり。

ギターには、ちゃんと左用があります。

しかし、バイオリンには?

またピアノは両手を使いますが、使い方に差が、違いがあります。

右手では多く主旋律を、左手では主に伴奏を担当します。

そもそも、腕や指の使い方が違います。

人間の腕は、右腕は左から右へ横に引くような動きが自然です。

左腕はその逆で、右から左への動きが自然です。

指は、親指から小指へ順に動かすのが自然な動きで、

小指から親指へ順に動かしてゆくことはあまりありません。

また音階は、低音から高音へと移っていく方が、心が伸びやかになり、

逆に高音から低音に移っていくのは、心が沈んでゆきます。

それゆえ通常のピアノでは、右腕・右手の指の自然な動きに合わせて、

音階は、左から右へ低音から高音に移ってゆくのです。

親指で「ド」を弾き、次に人差し指で「レ」、

さらに中指で「ミ」というふうに……。

左手指・腕の得意な左利きの人では、その逆の動き、

右から左へ順に低音から高音に移っていく方が、自然な動きとなります。

・・・

長くなりますので、説明はこの辺でおわりにしますが、

そういうふうに、人間の身体には左右の違いがあり、

それゆえに、左利きの人の「幸福」を考えますと、

左利きの人は自分の身体に合った道具・機械を使うのが、

大切なポイントになります。

そういう

<左利きの人の自覚――意識の覚醒>が最も重要なことだ、

と考えて、私は左利きの活動を日々行っているのです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本誌では、「創刊19年に向けて―650号記念号―<左利きの人の自覚――意識の覚醒>が最も重要」と題して、今回も全紹介です。

またまた長い文章になってしまいました。

毎回、何を書くか、きちっと決まってから書くのではなく、だいたいこんな内容で、と決まっている程度で書き始めます。

で、書いているうちに色々な資料を引っぱり出して、ああでもないこうでもない、としながら何稿も書いて、やっとここまで到達します。

そんな書き方ですので、とにかく長くなって意味不明な結果にもなりかねません。

まさに行き当たりばったりの書き方で、読む方もそれなりに読んでいただければ、幸いです。

・・・

弊誌の内容に興味をお持ちになられた方は、ぜひ、ご購読のうえ、お楽しみいただけると幸いです。

*本誌のお申し込み等は、下↓から

(まぐまぐ!)『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』

『レフティやすおのお茶でっせ』

〈左利きメルマガ〉カテゴリ

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

<左利きの人の覚醒>左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii創刊19年記念号-第650号

--

第650号(No.649) 2023/10/7

「創刊19年に向けて―650号記念号―

<左利きの人の自覚――意識の覚醒>が最も重要」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇◆◇◆◇◆ 左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii ◆◇◆◇◆◇

【左利きを考えるレフティやすおの左組通信】メールマガジン

右利きにも左利きにも優しい左右共存共生社会の実現をめざして

左利きおよび利き手についていっしょに考えてゆきましょう!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第650号(No.649) 2023/10/7

「創刊19年に向けて―650号記念号―

<左利きの人の自覚――意識の覚醒>が最も重要」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いよいよ創刊以来19年目に突入します。

週刊といいながら途中から月二回になりましたので、

18年たったにもかかわらずまだ650号です。

とはいえ、毎日発行しても2年近くということになりますから、

相当な数になると思います。

本来ですと、月の初めの第一土曜日は、

「左利きのお子さんをお持ちの親御さんへ ―その25―

楽器における左利きの世界」

をお送りしていましたが、今回は、またまたお休みで、

(ただいま勉強中! 鋭意情報収集中!)

記念放談となります。

今回から、購読するという方もいらっしゃるかと思いますが、

毎回こんな風ではありませんので、

これからも温かい目で見守ってください。

(画像:まぐまぐ―『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』登録ページ)

┏ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┓

創刊19年に向けて―650号記念号―

「来た、見た、買(こ)うた」から始まった左利き活動33年

<左利きの人の自覚――意識の覚醒>が最も重要

┗ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┛

●左利き活動の「初心」は?

前号では、このメルマガの「初心」について書きました。

《幼い頃の自分のように左利きで

嫌な思いをする人がいなくなるように》

という思いで、何かできないかということで始めたわけです。

一方、私の左利き活動は、ネットの前に紙の時代がありました。

その紙の時代の前に、個人の時代がありました。

人に知らせる前に、個人的にあれこれしていた時代ですね。

そもそもそのときの「初心」とはなにか、といいますと、

《左利きの人たちに「左利きの人は左利き用品を!」

ということを伝える》

ということでした。

そして、

《左利きの人たちを覚醒させたい》

ということでした。

《右利きの人たちは、身体に合った道具や機械を使うことで

いかにいい思いをしているか、を知って欲しい》

ということです。

《左利きの人も、自分の身体に合った道具や機械を使うことで、

快適な生活を送ることができるのだ》

という事実を認識して欲しい、ということです。

では、いかにしてそのような思いを抱くようになったのか、

その辺の事情を書いてみましょう。

●「来た、見た、買(こ)うた」

《左利きの人たちに「左利きの人は左利き用品を!」と伝える》

という気持ちになった、そのきっかけについて書いてみます。

それは一つのカメラに出会ったことがきっかけでした。

・・・

始めに、この見出しについて説明しておきましょう。

「来た、見た、買(こ)うた」というのは、

「来た、見た、勝った」という、

古代ローマのユリウス・カエサル(英語読みシーザー)

の勝利を伝える言葉をもじったもので、

昔、大阪・日本橋でんでんタウンにあった家電販売店

「喜多商店」のキャッチコピーで、

テレビでもよくCMが流されていました。

実際に私が買ったのは、他のお店、「カメラのなにわ」でしたが。

当時よく日本橋のでんでんタウンと呼ばれていた

家電の街に遊びに行ってました。

そのはずれというか、日本橋側の駅に近いの方のお店でのことです。

●左利き活動の始まりは、1990年末「世界初左手用カメラ」購入

私の左利き活動は、正規には、1991年1月1日開始としています。

その前年末、会社のお正月休みの初日に、ボーナスのお金をもって、

大阪市内の有名カメラ店へカメラを買いに行きました。

それが、運命の出会いでした。

その時に買おうと思っていたのは、

当時はやりのニュー・コンセプト・カメラの一種で、

1989年7月1日に発売された「世界初左手用カメラ」という

キャッチコピーの「京セラ SAMURAI(サムライ) Z-L」という機種の

同年9月に出た、一部機能を省略した廉価版の左手用「Z2-L」でした。

1990年12月1日の『週刊プレイボーイ』(集英社)に、

ニュー・コンセプト・カメラ特集の「ぐぁんばれ、カメラ!!」

という記事が出て、そこにこの「Z-L」も紹介されていました。

片手で写せるカメラ「ワンハンド・ショット」というのが売りで、

それなら右手用と左手用が必要だ、とこの機種が開発・販売された

という話でした。

そして、右手用と同一価格で発売。

左利きの人のために作られたカメラというのです。

まずは見てから、と思い、カメラ店に行って聞いてみると、

すぐに出してもらえました。

手に取った瞬間から、手に、身体にピッタリとフィットして、

なんとも言えない感動でした!

それはちょうど、右利きの人がビデオ・カメラを右手に持って、

右目でファインダーをのぞいて撮るのが、ピタッとくるように。

身体に合った道具・機械って、こんなに素敵なものなのだ、と実感!

右利きの人たちは、いつもこんないい思いをしていたんだ、と。

やっぱり左利きの人は、左利き用の道具を使わなければダメだ、と。

当時、自分のまわりに何人かの左利きの友達や知り合いがいました。

それらの人たちに「人生の真実」を教えてあげなくちゃ、と思い、

それが左利き活動を始めるきっかけとなりました。

店員さんによりますと、そのお店で販売した左用は三台目だ、

ということでした。

少なくとも三人のお仲間がいたわけですね。

きっと大喜びで帰っていかれたことでしょう。

●右手用のハンディカムの違和感

カメラを買おうと思った動機について、

いままで書いていなかったことですが、書いておきましょう。

本屋で働いていたとき、向かいにSONYのお店があり、

よく出入りしていました。

先ほど、ビデオ・カメラのことを書きましたが、

当時ハンディカムというビデオカメラが流行っていた時期で、

私もパスポートサイズのものではないのですが、

小型のビデオ・カメラを買いました。

母親が末期のがんで、もう先がないと言われていて、

何か記念になるものを残したかったのです。

でもこのビデオ・カメラというのは、

右手に持って動作するというもので、右手専用といってもいいもので、

左手は全くといっていいほど、不要なものになっていました。

私個人としては、強度の左利きですので、

右手を使うのはあまり得意ではありません。

どうもうまく行かない感じで、

撮ったものを見てもらったSONYのお店の店長さんからも

「ピントが甘い」とかなんとかかんとか、「もう一つ」の評価でした。

ちなみに、店長さんは左利きの方で仲良くしてもらっていました。

ビデオ撮影も得意で、私同様半田付けもできるし、

持ち込み修理もやってくれる、何でもできる器用な方でした。

そんなときに京セラの左手用「サムライ」のことを知りました。

まさに自分のために作られたカメラのような気がしたものでした。

休みのたびにあちらこちらと写真を撮りに行っては、

その使用感の心地よさを改めて実感していました。

●『モノ・マガジン』左利き特集号との出会い

そんなときに、母が亡くなりました。

1991(平成3)3月、37歳のときでした。

遂にその日が来たのです。

幸い特に苦しむこともなく。

前日まで自分のことは自分でできて、外出などはむずかしいにしても

毎朝起きると身だしなみを整えて、安穏に暮らしていました。

そして、その後のなにやかんやの日を過ごしていたとき、

新聞の朝刊の広告で、ある雑誌のことを知りました。

『モノ・マガジン』左利き特集号(1991年4月2日号 No.188)

「特集/左を制するものは時代を制す/左利きの商品学」

というものでした。

すぐ、近くの本屋さんに行って買ってきました。

この雑誌との出会いが、また一つの転機になりました。

なにしろ、実に色々な商品が、

左手・左利き用品が写真入りで紹介されていたからです。

亡くなった母の最期の贈り物だったのかもしれません。

●存在を知らなければ、「存在しない」のと同じ

このカメラのお陰で

「左利きは自分の身体に合った左利き用の道具・機械を!」

という真実を知り、

次に『モノ・マガジン』のおかげで、カメラ以外の

左手・左利き用の道具のあれこれの存在を知ることができました。

それまでは、ただやみくもに行き当たりばったりに、

あるかどうかも分からない商品を、それとなく探していたものでした。

でも今は現実に存在すると分かっているものを探すのですから、

ずっと簡単です。

日本中で、私と同じように、

この雑誌から多大な影響を受けた人はおおぜいいらしゃっただろう、

と思います。

私と同じようにこれらの商品を探し、買い込んでいた人たちが……。

こういう現象は、

「左利き友の会」(1971(昭和46)年発足)が活動していた1970年代、

1973(昭和48)年の麻丘めぐみさん「わたしの彼は左きき」

(作詞・千家和也 作編曲・筒美京平)のヒットのころに起きた

<左利きブーム>以来のことではなかったか、と思います。

ただし、今回は一部の左利きの人だけのことだったでしょうけれど。

・・・

まずは「左用のハサミ」を探すことにしました。

話には聞いていたけれど、実物は見たこともなかったハサミを

会社の休みの日にあちこち探し歩きました。

すると、あんなに無縁だと思っていた左用のハサミが

案外身近に見つかったのは衝撃でした。

いつもよく行っていたスーパー「西友ストア」の文具売場に

「レイメイ藤井」の「こどもはさみ」左手用がありました。

しかも、右手用と同じ価格で売っていました。

次に、「コーナン」という関西中心のホームセンターで、

「林刃物」の「左手用ハサミ」一般事務用を見つけました。

結構あるやん、知らんかっただけやん、と。

「無知」「知らない」というのはいかに悲惨なことか、

と実感しました。

その存在を知らなければ、「存在しない」のと同じなのです。

これらの見つけた情報をまわりの左利きの友人知人に

次々と話してゆきました。

現物を見せて話しても、思いの他、共感してもらえなくて、

がっかりな部分も多い日々でした。

●最初はハガキサイズの「左組通信」という紙媒体

当時、「プリントゴッコ」という簡易印刷機がありました。

年賀状などをこれで印刷していたものです。

1990年末に左手用カメラ「Z2-L」を買い、左利きに目覚めた私は、

左利きの活動をボチボチと始めました。

翌1991年の3月に「左利き特集号」に出会い、その活動に加速がつき、

その後同年末、いよいよ、左利きの友人・知人と友人たちに向けて、

左利きの会員と右利きの賛助会員の募集を始め、

「LEFTY CLUB『左組』」を始めることにしました。

プリントゴッコでハガキサイズの左利き用品について書いたお便り

「ひだりぐみ通信」を始めることを考えました。

当時、私の左利きの友人・知人といいましても、

みんながそれぞれに知り合いというわけではなく、

一堂に介して話ができるという状態ではなく、

私が会って話すのは一度に一人ずつぐらいで、

同じ話を何度もしなければならないわけです。

元々口下手でもあり、そういう状況は非常にやっかいなものでした。

幸い、子供の頃から話すのは苦手でも、その不足を補うかのように、

文章を書くのは結構好きで、高校生時代は物書き志望だったくらいで、

「じゃあ、書いてみよう」ということで始めたのでした。

現存するものを引っぱり出してみました。

実際の発行は「0号」が1992年4月1日付で、

「創刊1号」が5月21日付、「創刊2号」は1993年4月25日付、

「創刊3号」は1994年1月21日付、「創刊4号」は1994年3月1日付。

もう少し出したつもりだったのですが、記憶違いだったのか、

この程度でした。

思えば当時は、私が一番忙しく働いていた時期(下請けの町工場で、

週6日朝8時から夜8時頃まで、工場長兼雑用係として)でもあり、

なかなか個人的な「趣味」に割く時間がなかったものでした。

その間、1993(平成5)年、

『モノ・マガジン』の左利き特集で紹介されていた、アメリカの

「Lefthanders International」に問い合わせの手紙を出したところ、

9月29日に『Lefthanders Magazine』の<見本>として、

バックナンバーの一冊が届きました。

ちなみに、入会後届いた「11・12月号」の通信販売のページに

「タジマ・サウスポー・カッターナイフ」の広告を発見し、

外国に日本のものが紹介されていて驚いたものでした。

日本の会社もがっばってるじゃないか、と。

1994年4月には、雑誌で知ったイギリスの左利き用品専門店

「Anything Left-Handed」の通信販売で左利き用品を購入

(文具セット、万年筆、他)し、顧客が参加できる

「Left-handers Club」の会員にもなりました。

のちにこちらの会誌に、紙版の『ひだりぐみ通信』に代わる季刊誌

『Lefties’Life』誌に英語のキャプションを付けたものを送ったところ、

第一面で「左組」が紹介されるということもありました。

●左利き活動の「初心」について――もう一度

今回現存する「左組通信」を読んでみますと、「入会案内」にすでに

左利きのお子さんをお持ちの親御さんへの言葉もありました。

今思い起こすと、当初は、あくまでも

大人の人に「左利きの人は左用を!」と訴えることが主目的でした。

ところが、左利きの友人・知人の輪をひろげていく過程で、

左利きの子を持つ親御さんに出会い、その悩みを聞く機会がありました。

私自身は、小学校入学時に、左手利きが「公認」されていましたので、

その後の社会の変化(「左利き友の会」や「わたしの彼は左きき」の

ヒットなど)もあり、

「左利きは左利きのままで」が当然のことと思っていました。

しかし、必ずしもそうではない、という事実を知らされて、

左利きの人自身の覚醒のみならず、

右利きの人への啓蒙も必要と感じるようになっていたようです。

今、大路直哉さんの新著『左利きの言い分』の中で、

左利きの不便益の問題に対して、右利きの人の共感を得て、

相互理解の上で、左利きに優しい社会を実現していこう、

といった内容の話を書かれています。

確かに右利きの人の理解なくして、「右利き(優先の)社会」を

「左利きの人にも優しい社会」に変えることはできません。

そういう意味からも

右利きの人の共感を得られるように努めることは大事だ、と思います。

ダーウィンの言葉にこういうものがあるそうです。

《愛国心、忠誠、従順、勇気、

そして共感の感情をより高く保持していて、

たがいに助け合ったり、全員の利益のために

自分を犠牲にする用意のあるような人間を

たくさん擁している部族が、

他の部族に打ち勝つだろうことは間違いない。》

チャールズ・ダーウィン『人間の進化と性淘汰』

"The Descent of Man and Selection in Relation to Sex"(1871)

長谷川 真理子/訳 文一総合出版 2000/2/1

互いに助け合うというのが、本来の社会性だろうと思います。

多様性とよくいいますが、

<誰もがしあわせになれる社会>を目指して努力する、

というのがあくまでも理想の姿だ、と思っています。

●始まりは左利きの人の覚醒にある

しかしその前に、ここであえて私が強調したいのは、

まずは当事者である

<左利きの人自身が「左利きの問題」に目覚めるべきだ>

ということです。

当事者が「苦」を訴えなければ、他者の共感も得られません。

今、このメルマガの第一土曜日発行分では「左利きと音楽」について、

なかでも「左利きと楽器」について考えています。

その時によく目にする言葉は、

「両手を使うから利き手は関係ない」とか、

「初めて習うことだから利き手は関係ない、慣れたら一緒」

といった言葉です。

しかし、両手を使うといっても、使い方に違いがあるケースが大半です。

ギターしかり、バイオリンしかり。

ギターには、ちゃんと左用があります。

しかし、バイオリンには?

またピアノは両手を使いますが、使い方に差が、違いがあります。

右手では多く主旋律を、左手では主に伴奏を担当します。

そもそも、腕や指の使い方が違います。

人間の腕は、右腕は左から右へ横に引くような動きが自然です。

左腕はその逆で、右から左への動きが自然です。

指は、親指から小指へ順に動かすのが自然な動きで、

小指から親指へ順に動かしてゆくことはあまりありません。

また音階は、低音から高音へと移っていく方が、心が伸びやかになり、

逆に高音から低音に移っていくのは、心が沈んでゆきます。

それゆえ通常のピアノでは、右腕・右手の指の自然な動きに合わせて、

音階は、左から右へ低音から高音に移ってゆくのです。

親指で「ド」を弾き、次に人差し指で「レ」、

さらに中指で「ミ」というふうに……。

左手指・腕の得意な左利きの人では、その逆の動き、

右から左へ順に低音から高音に移っていく方が、自然な動きとなります。

・・・

長くなりますので、説明はこの辺でおわりにしますが、

そういうふうに、人間の身体には左右の違いがあり、

それゆえに、左利きの人の「幸福」を考えますと、

左利きの人は自分の身体に合った道具・機械を使うのが、

大切なポイントになります。

そういう

<左利きの人の自覚――意識の覚醒>が最も重要なことだ、

と考えて、私は左利きの活動を日々行っているのです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本誌では、「創刊19年に向けて―650号記念号―<左利きの人の自覚――意識の覚醒>が最も重要」と題して、今回も全紹介です。

またまた長い文章になってしまいました。

毎回、何を書くか、きちっと決まってから書くのではなく、だいたいこんな内容で、と決まっている程度で書き始めます。

で、書いているうちに色々な資料を引っぱり出して、ああでもないこうでもない、としながら何稿も書いて、やっとここまで到達します。

そんな書き方ですので、とにかく長くなって意味不明な結果にもなりかねません。

まさに行き当たりばったりの書き方で、読む方もそれなりに読んでいただければ、幸いです。

・・・

弊誌の内容に興味をお持ちになられた方は、ぜひ、ご購読のうえ、お楽しみいただけると幸いです。

*本誌のお申し込み等は、下↓から

(まぐまぐ!)『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』

『レフティやすおのお茶でっせ』

〈左利きメルマガ〉カテゴリ

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

<左利きの人の覚醒>左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii創刊19年記念号-第650号

--

![[コラボ]<左利きミステリ>第7回国内編(後)再発掘作-楽しい読書384号](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0c/87/74c67a6e76ae2d34285730ebafbed855.jpg)

![[コラボ]<左利きミステリ>第7回国内編(後)再発掘作-楽しい読書384号](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/54/3b/b80a5986784612c8c5f296976267b029.jpg)