藤澤浮世絵館の「浮世絵双六と七福神」展と、藤沢市アートスペースの「新春だニャン福来たる! 招き猫亭コレクション」展をハシゴしてきました。

まずは浮世絵館から。

2月16日までは、東海道五十三次コーナー「国貞の美人東海道」、藤沢宿コーナー「新版画に描かれた名所」、江の島コーナー「浮世絵七福神大集合」、企画展示コーナー「江戸の楽しみ 浮世絵双六と七福神」の四つのコーナーで、合計61点の浮世絵や草双紙が展示されています。

館内はフラッシュを焚かなければ撮影できます。

歌川国貞「東海道五十三次之内嶋田ノ図」(天保4年頃1833)。中判錦絵。

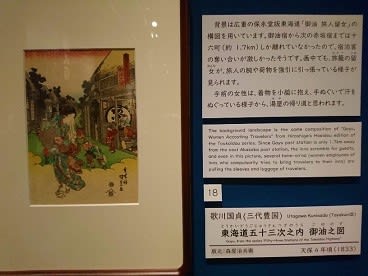

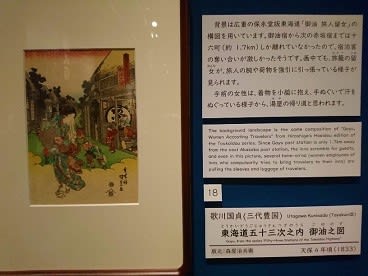

歌川国貞「東海道五十三次之内御油之図」(天保4年頃1833)。中判錦絵。

東海道五十三次コーナー「国貞の美人東海道」には、歌川国貞の「東海道五十三次」のうち19点が展示されています。

お目当ての七福神と双六は、江の島コーナーと企画展示コーナーに集められています。合計30点。

七福神巡りは正月に欠かせない庶民の行事で、双六も正月に家族そろって楽しむ遊びでした。

七福神巡りは一般的に、弁財天、毘沙門天、恵比寿、大黒天、布袋、寿老人、福禄寿となっていて、一定の区域内での七福神巡りが各地で設定されています。

双六の起源は古くは5~6世紀に遡るとされていますが、江戸時代になると印刷技術の発達により、浮世絵双六(絵双六)が誕生しました。絵双六は、遊ぶだけでなく観賞用にも用いられていて、特に流行ったのが、旅行をテーマとした道中双六だそうです。

歌川広重「七福神宝船」(制作年未詳)。大判錦絵。

七福神は宝船と共に描かれることが多いようです。

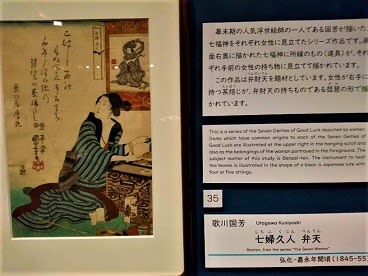

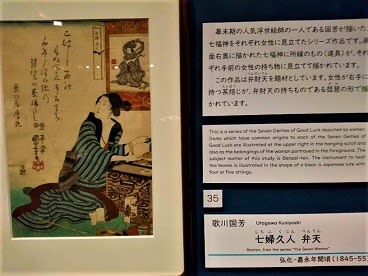

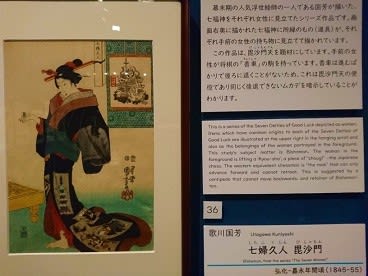

歌川国芳の「七婦久人」(弘化・嘉永年間頃1845-55)。大判錦絵。

七福神を女性に見立てたシリーズ作品で、女性たちは画面右奥に描かれた七福神に所縁の道具を自分たちの持ち物にしています。

本来は紅一点の弁天が一番地味なのがちょっと意外。毘沙門天はさすがにパリッとしていました。

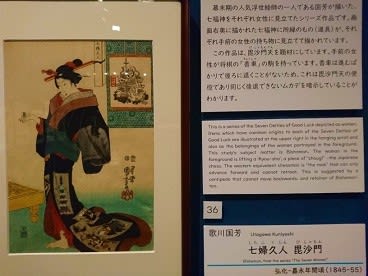

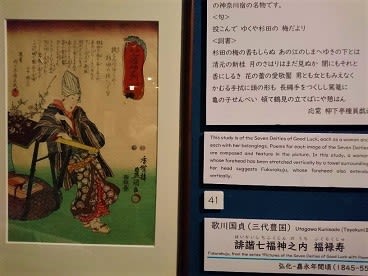

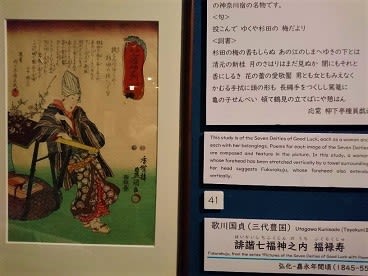

歌川国貞「俳諧七福神」(弘化・嘉永年間頃1845-55)。大判錦絵。

タイトル通り、俳諧と七福神のコラボです。こちらも七福神が女性になっています。

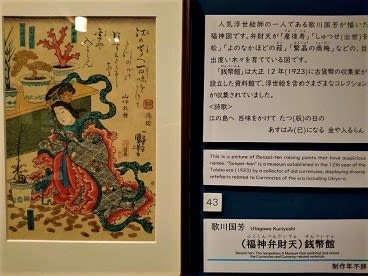

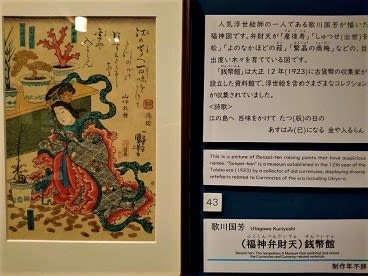

歌川国芳「(福神弁財天)銭幣館」(制作年不詳)。

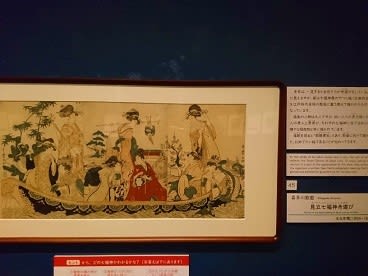

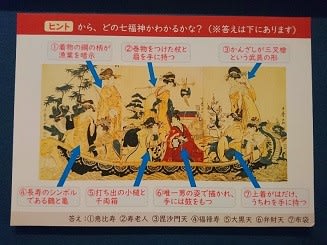

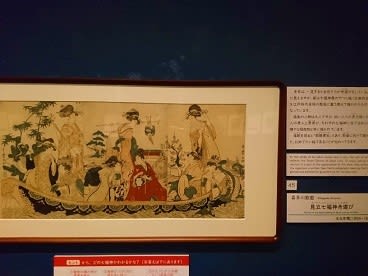

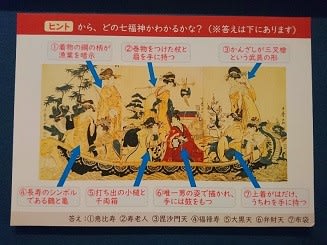

喜多川歌麿「見立七福神舟遊び」(文化年間1804-18)。大判錦絵三枚続。

舟遊びの人々に扮する七福神たち。画面の人物は九人ですが、禿二人を除いた女性たちと若衆が、それぞれ七福神にあてはめられています。

正解。

弁財天が唯一男性の姿で、男神たちが女性になっています。性別逆転ですね。

歌川芳員「蚕いとなみの図」(嘉永5年1852)。大判錦絵三枚続。

蚕から絹糸を作る作業の人々に、七福神が混じっています。

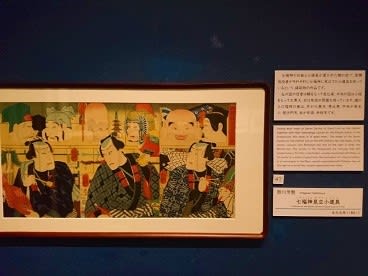

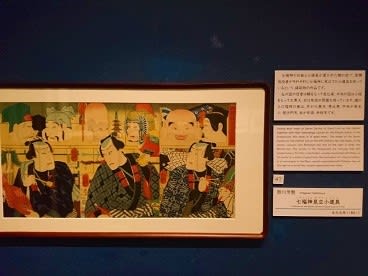

歌川芳艶「七福神見立て小道具」(文久元年1861)。大判錦絵三枚続。

七福神のお面と小道具が置かれた棚の前で、歌舞伎役者が七福神に見立てた小道具を持っています。

歌川国貞「五十三次駅看立双六」(嘉永5年)。紙本木版多色摺。

歌川広重「参宮上京道中一覧双六」(安政4年)。紙本木版多色摺。

落合芳幾「東海道宿々名所名物寄俳優芸道細見図」(安政2年1855)。紙本木版多色摺。

東海道各宿の名所名物に所縁のある歌舞伎役者などの詩歌が、マスごとに挿入されています。

美図垣笑顔作・歌川国貞画「児雷也豪傑譚」より2点。(天保10年1839)。紙本木版多色摺。

「児雷也豪傑譚」は、全43編からなる長編草双紙で、藤澤浮世絵館ではそのうちの4点が展示されていました。

歌川国輝「児雷也豪傑双六」(嘉永5年1852)。紙本木版多色摺。

三代目歌川国貞「世進電話双六」(明治26年1893)。紙本木版多色摺。

東京―横浜間で電話のサービスが開始されたのが明治23年。この作品は、電話線で当時の人々の日常の事象を繋いでいます。

奈良沢兼蔵「東海道汽車進行双六」(明治35年1902)。紙本木版多色摺。

明治22年に東海道本線が全線開通し、マスの名称も宿場名から駅名に変わっています。

子供の遊びとされる双六もなかなか馬鹿にしたものではなく、それぞれの年代で当時の世情を知ることが出来ます。明治になると、首都が京都から東京に移ったため、双六も東京行きが「上がり」に変わりました。

館内には展示室のほか図書コーナーもあります。浮世絵や江戸風俗に関する蔵書や浮世絵の工程の図解などが置いてあります。

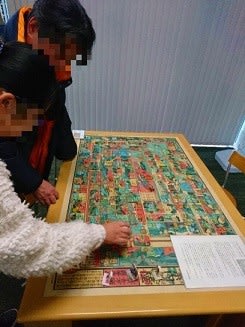

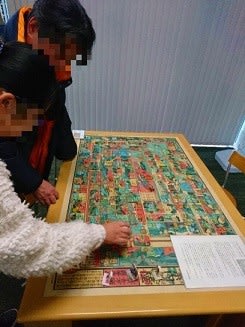

夫と娘コメガネは、双六に興じていました。

職員の方のお話では、この双六は早い人では5分、遅い人だと一時間経っても上がれないとのこと。

一通り楽しんだ後、藤沢市アートスペースに移動しました。

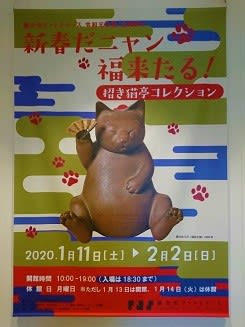

「新春だニャン福来たる! 招き猫亭コレクション」展は館内撮影禁止でしたので、入り口のポスターとパンフだけ。

館内では、猫をテーマにした作品が126点展示されていました。2月2日まで。

1800年代の大判錦絵から現代の水彩画、油絵、リトグラフまで、時代も形質も多岐にわたっています。

猫と美女、猫と蝶、猫とタコ、猫とネズミなど、組み合わせも様々ですが、生田宏司の猫とフクロウの作品が特に可愛らしかったですね。我が家の猫たちの中では、桜がフクロウに似ているなと前々から思っていたので、特に。

帰りにお食事。

夫とコメガネはハンバーグ。私は白身魚。

まずは浮世絵館から。

2月16日までは、東海道五十三次コーナー「国貞の美人東海道」、藤沢宿コーナー「新版画に描かれた名所」、江の島コーナー「浮世絵七福神大集合」、企画展示コーナー「江戸の楽しみ 浮世絵双六と七福神」の四つのコーナーで、合計61点の浮世絵や草双紙が展示されています。

館内はフラッシュを焚かなければ撮影できます。

歌川国貞「東海道五十三次之内嶋田ノ図」(天保4年頃1833)。中判錦絵。

歌川国貞「東海道五十三次之内御油之図」(天保4年頃1833)。中判錦絵。

東海道五十三次コーナー「国貞の美人東海道」には、歌川国貞の「東海道五十三次」のうち19点が展示されています。

お目当ての七福神と双六は、江の島コーナーと企画展示コーナーに集められています。合計30点。

七福神巡りは正月に欠かせない庶民の行事で、双六も正月に家族そろって楽しむ遊びでした。

七福神巡りは一般的に、弁財天、毘沙門天、恵比寿、大黒天、布袋、寿老人、福禄寿となっていて、一定の区域内での七福神巡りが各地で設定されています。

双六の起源は古くは5~6世紀に遡るとされていますが、江戸時代になると印刷技術の発達により、浮世絵双六(絵双六)が誕生しました。絵双六は、遊ぶだけでなく観賞用にも用いられていて、特に流行ったのが、旅行をテーマとした道中双六だそうです。

歌川広重「七福神宝船」(制作年未詳)。大判錦絵。

七福神は宝船と共に描かれることが多いようです。

歌川国芳の「七婦久人」(弘化・嘉永年間頃1845-55)。大判錦絵。

七福神を女性に見立てたシリーズ作品で、女性たちは画面右奥に描かれた七福神に所縁の道具を自分たちの持ち物にしています。

本来は紅一点の弁天が一番地味なのがちょっと意外。毘沙門天はさすがにパリッとしていました。

歌川国貞「俳諧七福神」(弘化・嘉永年間頃1845-55)。大判錦絵。

タイトル通り、俳諧と七福神のコラボです。こちらも七福神が女性になっています。

歌川国芳「(福神弁財天)銭幣館」(制作年不詳)。

喜多川歌麿「見立七福神舟遊び」(文化年間1804-18)。大判錦絵三枚続。

舟遊びの人々に扮する七福神たち。画面の人物は九人ですが、禿二人を除いた女性たちと若衆が、それぞれ七福神にあてはめられています。

正解。

弁財天が唯一男性の姿で、男神たちが女性になっています。性別逆転ですね。

歌川芳員「蚕いとなみの図」(嘉永5年1852)。大判錦絵三枚続。

蚕から絹糸を作る作業の人々に、七福神が混じっています。

歌川芳艶「七福神見立て小道具」(文久元年1861)。大判錦絵三枚続。

七福神のお面と小道具が置かれた棚の前で、歌舞伎役者が七福神に見立てた小道具を持っています。

歌川国貞「五十三次駅看立双六」(嘉永5年)。紙本木版多色摺。

歌川広重「参宮上京道中一覧双六」(安政4年)。紙本木版多色摺。

落合芳幾「東海道宿々名所名物寄俳優芸道細見図」(安政2年1855)。紙本木版多色摺。

東海道各宿の名所名物に所縁のある歌舞伎役者などの詩歌が、マスごとに挿入されています。

美図垣笑顔作・歌川国貞画「児雷也豪傑譚」より2点。(天保10年1839)。紙本木版多色摺。

「児雷也豪傑譚」は、全43編からなる長編草双紙で、藤澤浮世絵館ではそのうちの4点が展示されていました。

歌川国輝「児雷也豪傑双六」(嘉永5年1852)。紙本木版多色摺。

三代目歌川国貞「世進電話双六」(明治26年1893)。紙本木版多色摺。

東京―横浜間で電話のサービスが開始されたのが明治23年。この作品は、電話線で当時の人々の日常の事象を繋いでいます。

奈良沢兼蔵「東海道汽車進行双六」(明治35年1902)。紙本木版多色摺。

明治22年に東海道本線が全線開通し、マスの名称も宿場名から駅名に変わっています。

子供の遊びとされる双六もなかなか馬鹿にしたものではなく、それぞれの年代で当時の世情を知ることが出来ます。明治になると、首都が京都から東京に移ったため、双六も東京行きが「上がり」に変わりました。

館内には展示室のほか図書コーナーもあります。浮世絵や江戸風俗に関する蔵書や浮世絵の工程の図解などが置いてあります。

夫と娘コメガネは、双六に興じていました。

職員の方のお話では、この双六は早い人では5分、遅い人だと一時間経っても上がれないとのこと。

一通り楽しんだ後、藤沢市アートスペースに移動しました。

「新春だニャン福来たる! 招き猫亭コレクション」展は館内撮影禁止でしたので、入り口のポスターとパンフだけ。

館内では、猫をテーマにした作品が126点展示されていました。2月2日まで。

1800年代の大判錦絵から現代の水彩画、油絵、リトグラフまで、時代も形質も多岐にわたっています。

猫と美女、猫と蝶、猫とタコ、猫とネズミなど、組み合わせも様々ですが、生田宏司の猫とフクロウの作品が特に可愛らしかったですね。我が家の猫たちの中では、桜がフクロウに似ているなと前々から思っていたので、特に。

帰りにお食事。

夫とコメガネはハンバーグ。私は白身魚。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます