私が初めて岡林信康の歌を聴いたのは、中学校一年生のときでした。いまから四〇年前の一九七一年、北海道の函館に短い夏がめぐってきたころのこと。青函連絡船が、北国の真っ青な海にその白い船体をくっきりと浮びあがらせながら悠々と行き交っているのを、函館山の中腹から、私はクラスメイトたちと飽きもせずに眺めていました。

坂の上のおんぼろ木造校舎の愛宕中学校。そこの同じ野球部に所属する永遠の親友・蔵井幸好くんのお兄さんがマニアックな音楽好きで、あるとき岡林信康の『チューリップのアップリケ』を自慢のテープ・デッキで聴かせてくれました。そのとき、何故かエマーソン・レイク&パーマー(略してELP)の『展覧会の絵』もいっしょに聴かせてくれました。どちらも、こちらにそれらをすんなりと受け入れる音楽的な素養のない状態だったので、困惑がないといえばウソでした(アイドル歌手の天地真理なんかにたわいもなく胸をときめかせていた口なので)。しかし、それらから、なにやら名状しがたい衝撃を受けたのは確かなことだったのです。それらが誰の音楽で題名は何なのか、そのときは知らずじまいでした。ましてや、岡林信康が当時「フォークの神様」と呼ばれていたなんて知る由もなかったのです(そういえば、ヒゲをたくわえた若いころの岡林の風貌って、どこかイエスに似ていますね)。

それから二年ほどの時が経ちました。中学校三年生になった私は、その二つの音楽のことが気にかかってしかたがなくなったのです。喉仏がちょっと出てきたりして、少しだけ精神的に成長したのかもしれません。私は、住まいを函館市から同じ北海道の松前を経て、神奈川県の藤沢市に移していました。それらは、ラジオでオン・エアされることがないし、近くに蔵井くんがいるわけではないし、ほかに題名を知る手がかりがありませんでした。

それで、中学校の近くの小さなレコ-ド屋のおばさんに、恥をしのんで、こんな感じであんなメロディがあってとそれらの曲の雰囲気を、身振り・手振り・ハミング・たとえなど、相手の気づきをもたらしそうなものすべてを動員して伝えようとしました。ELPの『展覧会の絵』にはどうにかたどり着いたのですが、もう一曲の方に関しては、私の必死のパーフォーマンスは、おばさんに通じませんでした。おばさんは、ロックには強いがフォークには弱かったのでしょう。学校帰りにそのお店に立ち寄って、買いたいレコードを見定め、小遣いを貯めてはその店に駆け込むうちに、私は、そこの店主のおばさんと知り合いになっていたのです。

それからさらに、四年の歳月が流れました。いつものように、大学の文芸サークルの仲間と夜遅くまで飲み明かし、終電車に間に合わなくなったので、駅周辺の深夜喫茶で始発電車を待つことにしました。中島みゆきの『別れうた』や渡辺真知子の『カモメが飛んだ日』がBGMで流れてくる、そんな時代でした。数人でウトウトしながらBGMをけだるそうに聴くともなく聴いていると、なにやら聴き覚えのある歌声とメロディが流れてくるではありませんか。「ああ、アレだ」と気づいて、隣の船をこいでいる仲間の肩をたたいて、迷惑そうにしている彼に確認してみたところ、私が中学校一年生のときに親友のお兄さんから聴かされたフォーク・ソングが岡林信康の『チューリップのアップリケ』であるとやっと分かったのでした。

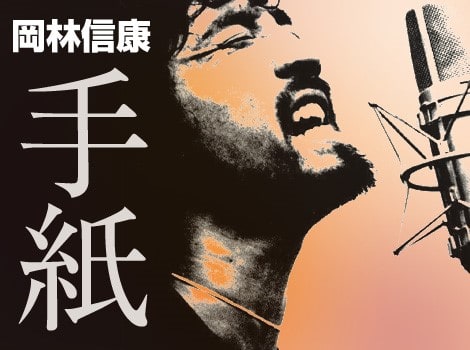

とするならば、冒頭には当然『チューリップのアップリケ』が掲げられるはずですよね。ところが、私は『手紙』を掲げました。

私が当ブログで取り上げる歌は、すべて私の心に染み透ってきたものだけを「厳選」しています。その厳しい「基準」からすると、『チューリップのアップリケ』は次点で『手紙』に最高点がついてしまったのです。だから、冒頭には、個人的に懐かしい『チューリップのアップリケ』ではなく『手紙』が掲げられることになってしまいました。

実は、『手紙』を聴いたのは、ごく最近のことです。だから、懐かしいという感じはまったくといっていいほどにありません。しかも、この曲が発売された一九七〇年当時はメッセージ・ソングが大流行りで、この曲にもそういう要素が大いにあります。で、実は私はメッセージ・ソングが大の苦手なのです。だから、そういう傾向の曲に最高点をつけてしまった自分に正直なところ驚いています。

驚いてはいるのですが、それを撤回する気にはどうしてもなれません。ということは、この曲にはメッセージ・ソングという「欠点」を補って余りある魅力がある、ということになるでしょう。

それは、何なのでしょう。それを知るために、その歌詞に虚心に耳を傾けてみましょう。

岡林の、底に激しい怒りと悲しみを秘めた優しくて張りのある声で、その歌詞が紡ぎだされると、完全にその世界に持っていかれる自分を感じます。それは、この歌の世界によって創り出された「私」に、岡林が深く感情移入をしていて、しかも、「私」の悲しみが被差別部落問題によってもたらされているという覚めた社会意識が、岡林を「私」の悲しみに没入させることからぎりぎりのところで距離をとらせているからではないか、ととりあえず考えています。つまり、岡林は聴く者の目の前で「私」になりきると同時に「私」の黒子にもなることによって、自分ではなく、観客を「私」に没入させることにどうやら成功しているようなのです。

この曲を聴き終わると、歌詞のなかの「私」の心根のつつましさ、美しさが印象に残ります。古典的な日本女性像と言ってもいいくらいです。その印象が、「私」の深い悲しみ、怒りを説得力のあるものにして、この歌をしてただのメッセージ・ソングであることから免れしめているのではないでしょうか。もしかしたら、岡林さん自身の理想の女性像が「私」に投影されているのかもしれませんね。

前奏の生ギターの旋律の美しさも尋常ではありません。一度聴いたら耳に貼り付いてしまいます。

この歌はまだ映画化されていないようです。「放送禁止歌」であった暗い過去と、被差別部落問題というモチーフの厄介さに、制作側が二の足を踏んでしまうのかもしれません。しかしながら、これだけ映像的で、これだけドラマティックな曲はめったにありません。もったいないことです。私は、亡くなった田中好子さんが主演したら大変な名作になったと思います。いまなら、堀北真希さんが適役なのではないかと想像します。心根が美しそうで芯の強そうな女優さんでないとダメということです。相手役は、そうだなぁ、吉岡秀隆あたりかな。彼なら、純粋だけど気が弱くて最後のところで愛する女性を図らずも裏切ってしまう役柄に合っているのではないでしょうか。配役はともかくとして、誰か撮ってくれないものでしょうか。

それにしても、この手紙の宛名はいったいだれなのでしょうか。少なくとも、「みつるさん」ではないと思われます。それをこちらに考えさせるのもこの作品の魅力なのかもしれません。

わが友・蔵井幸好くんのことを、最近しきりに思い出します。いまどこでどうしているのでしょうか。

岡林信康 手紙