皆様、こんばんは。もとすけです。

大変長らくご無沙汰しておりました。

2017年10月7日以来の更新となりますが、先ほど計算したところでは実に506日ぶりとなります。

この間、更新を妨げるような何か(病気、結婚、その他)があったかというと、そんなことはありませんでした。私は元気です。

Twitter辺りでは結構呟いていたりもしましたから、まあブログに長文を書くのが単に面倒だっただけということになるでしょうか・・。

今回更新を思い立ったのは、Google検索で長年「もとすけ」の検索結果第1位を保ってきた当ブログが、あまりにも更新しなかったために首位から陥落し、ここのところ徐々に位置が低下していたことに危機感を持ったからです。

私は毎回このブログに来る際には「もとすけ」で検索して来ておりまして、Google検索で引っ掛からなくなると来にくくなってしまいます。(お気に入りに登録すれば良いだけの話ですが)

閑話休題、506日もあれば、色々なことが起こるものです。

今回はこの無更新期間中にあった諸々について書いてみようと思います。

2017年10月、初めての総説が出版。

私は、2019年2月現在、ブログの更新停止前と変わらず北海道大学のとある顕微鏡共用施設で特任助教を務めております。一応、更新をサボっていた間に共同研究論文が2報ほど出ました。一つは琉球大学時代の古巣のボス・後輩と共著のチョウの翅模様形成プロセスを長時間タイムラプス観察で追跡した研究の話(私が観察法を確立しました)、もう一つは現職場の上司の研究室の仕事で、2光子励起蛍光顕微鏡という生体深部での観察が可能な顕微鏡の超解像化に関する研究の内容でした。2017年にはまだ論文は出ていませんでしたが、上司から総説執筆の話を頂き、医学雑誌の「生体の科学」誌の蛍光顕微鏡技術特集号にて2光子励起顕微鏡の研究トピックについて書かせていただきました。実際の執筆は2017年5月頃だったのですが、出版は10月でした。

現在、新たな共著論文が投稿準備の最終段階にあり、ちょうど明日辺りには投稿の予定です。また、職場で顕微鏡観察を支援している研究者の方々の論文も次々と論文化予定なので、今年は共著が順調に増えそうです。一方で、今年(こそ)は主著論文(私がメインに行っている超解像顕微鏡の話)も複数出すべく、研究を進めているところです・・。いずれ論文化が成った際にはこのブログでもご紹介したいと思います。

2017年10月、同じ頃、札幌時計台の2階に新たなクラーク像が爆誕しました。

主なクラーク像としては(実は北大構内だけで5体くらい有る)、北大、羊が丘についで3体目のクラーク像ですが、これまでの像に比べて若々しいハンサムな造形です。

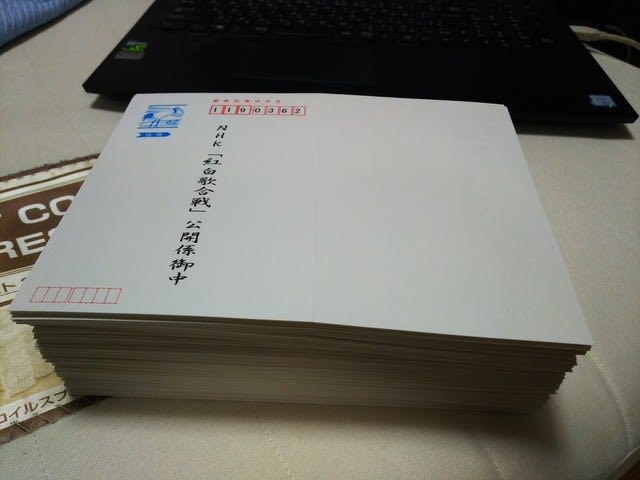

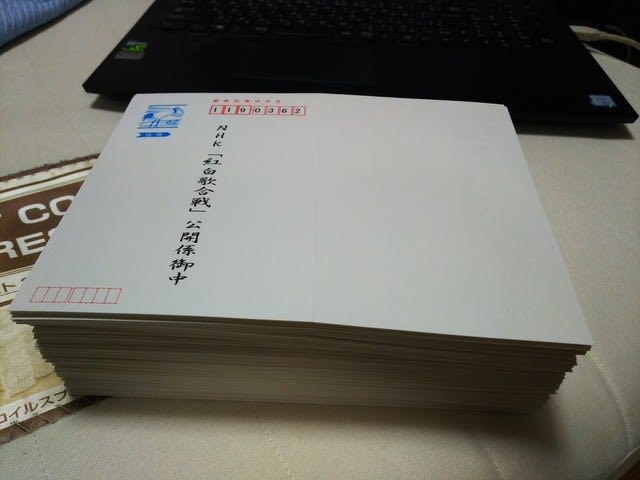

2016年に続いてNHK紅白歌合戦を現地で鑑賞するため、この年も大量の観覧申し込み葉書を友人と協力して送りましたが、残念ながら当選ならずでした。

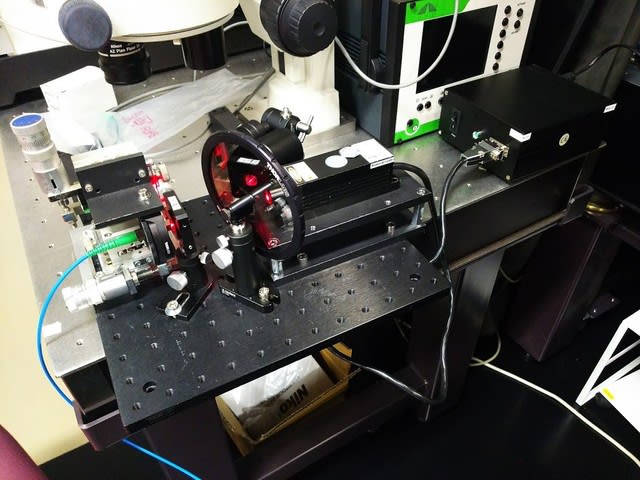

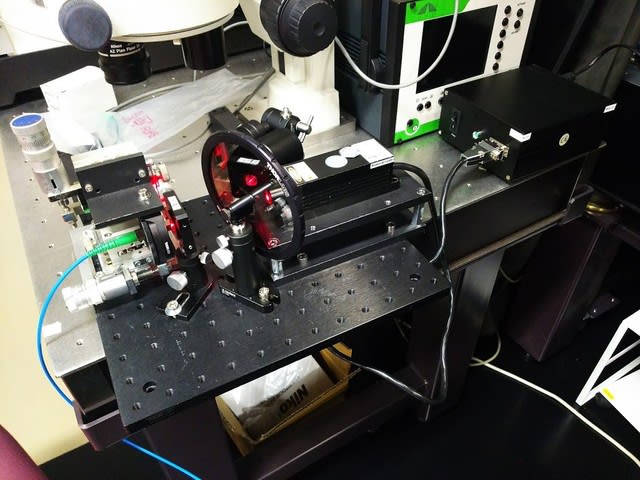

2017年後期から2018年前期にかけては、超解像顕微鏡(光の回折限界を超えて細かな物を観ることが出来る顕微鏡)を現職場に導入すべく、色々な手法の超解像顕微鏡を試していました。こちらはその一種の超解像法に使うために自分で組み立てたレーザーカップリング装置。この装置を使って顕微鏡にレーザーを導入し、2018年春には超解像観察に成功しました。

ちなみに今は、特殊な装置を必要としない、画像解析による超解像法にはまっていて、これから論文を書くネタもそんなお話です。

2017年の冬には縁あって、ノーベル文学賞候補にも挙がったという某SF文豪の愛車だったジープ・ラングラーに乗ったりもしました。

オートマながら、古い車ということもあって独特の運転フィーリングでした。また運転したい・・。

2017年冬から翌春にかけては古巣の研究室の後輩達の結婚式が相次ぎました。

私のことをよく理解している後輩達だったので、とても楽しかったです。

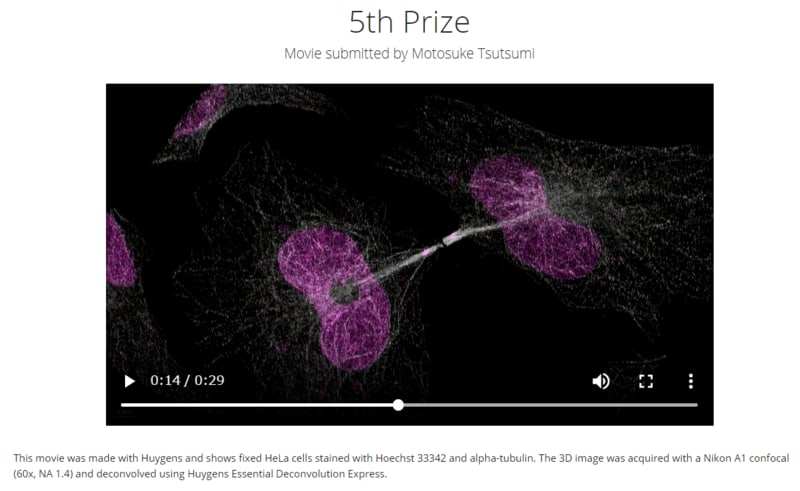

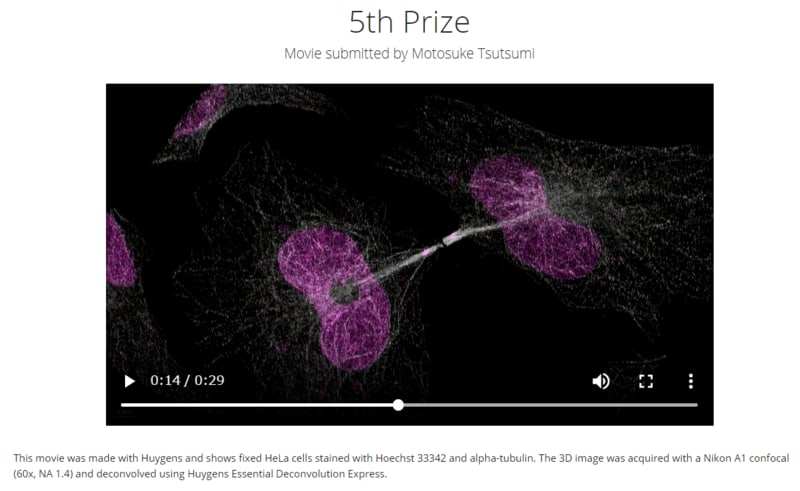

そうそう、忘れかけていましたが、2017年12月には海外の顕微鏡画像コンテストで第5位に入賞したのでした。

オランダの顕微鏡画像解析ソフトウェア会社であるSVI社主催で、同社の顕微鏡画像収差(ボケ)除去ソフト「Huygens」を用いた蛍光顕微鏡画像のコンテストでした。

私が投稿した顕微鏡動画は動画部門で1位、全体で5位に入賞し、賞状を頂きました。

参考Webサイト:Huygens Image Contest 2017

これこそブログネタにもってこいの話ですが、何故当時投稿しなかったのかは謎です。(Facebookには投稿していたのに)

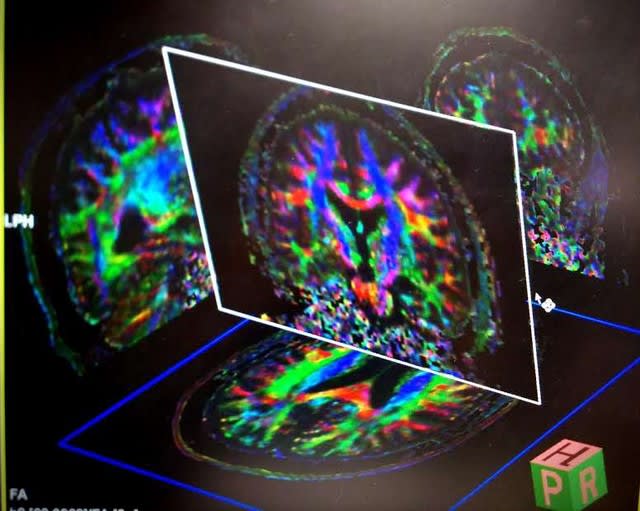

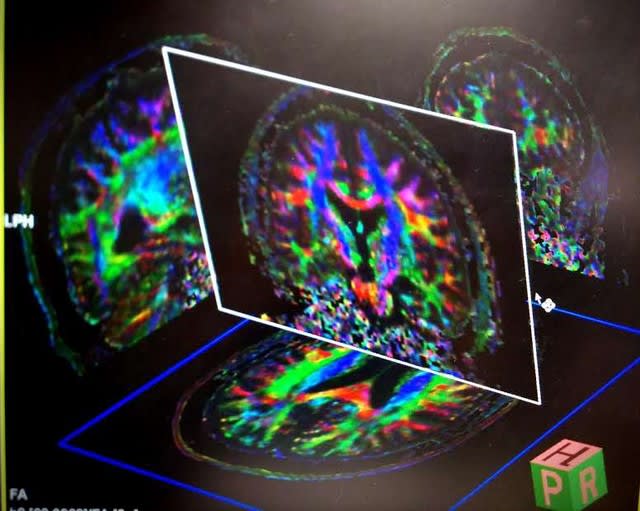

明けて2018年、2月には脳科学のトレーニングコースに参加して、自分の脳をMRIで観察したりしました。

私の脳は思っていたよりは普通でした。

同月、雪まつり期間に親が札幌にやってきました。ホテルではなく我が自宅に泊まることになり、慌てて部屋を大掃除した思い出。

そしてこんなに広かったっけと驚いた思い出。こう見るとお洒落部屋に見えるのが不思議。

3月、4月には所用で実家に帰省。地元の美しい桜を堪能しました。

2018年ゴールデンウィーク、某所にてひたすらエゾリスを追いかけて連休を費やしました。

初夏には、滝川市や安平町に広大な菜の花畑を見にドライブしました。特に安平町の菜の花畑は広大で、地平線まで続く光景にうっとりしたのものでした。

7月初め、親戚の法事で熊本に行き、復興途上の熊本城も見学しました。

天守閣はだいぶ修復が進んでおり、少しずつ威容が戻りつつありました。

去年も夏シーズンには多くの花火大会を観にいきました。16ヶ所くらい観たはずですが、一番観たかった花火大会が残念なことになってしまいました(後述)。

9月1日には、東京での展示会出展出張の折に水樹奈々のライブに初参戦。猛暑の中、4時間近く立ちっぱなしでコールし続け、大興奮でした。

・・・

そして、あの日を迎えました。

長くなってきたので、今回はここまでで失礼します。

次回、あの9月の一大事について書きたいと思います。

大変長らくご無沙汰しておりました。

2017年10月7日以来の更新となりますが、先ほど計算したところでは実に506日ぶりとなります。

この間、更新を妨げるような何か(病気、結婚、その他)があったかというと、そんなことはありませんでした。私は元気です。

Twitter辺りでは結構呟いていたりもしましたから、まあブログに長文を書くのが単に面倒だっただけということになるでしょうか・・。

今回更新を思い立ったのは、Google検索で長年「もとすけ」の検索結果第1位を保ってきた当ブログが、あまりにも更新しなかったために首位から陥落し、ここのところ徐々に位置が低下していたことに危機感を持ったからです。

私は毎回このブログに来る際には「もとすけ」で検索して来ておりまして、Google検索で引っ掛からなくなると来にくくなってしまいます。(お気に入りに登録すれば良いだけの話ですが)

閑話休題、506日もあれば、色々なことが起こるものです。

今回はこの無更新期間中にあった諸々について書いてみようと思います。

2017年10月、初めての総説が出版。

私は、2019年2月現在、ブログの更新停止前と変わらず北海道大学のとある顕微鏡共用施設で特任助教を務めております。一応、更新をサボっていた間に共同研究論文が2報ほど出ました。一つは琉球大学時代の古巣のボス・後輩と共著のチョウの翅模様形成プロセスを長時間タイムラプス観察で追跡した研究の話(私が観察法を確立しました)、もう一つは現職場の上司の研究室の仕事で、2光子励起蛍光顕微鏡という生体深部での観察が可能な顕微鏡の超解像化に関する研究の内容でした。2017年にはまだ論文は出ていませんでしたが、上司から総説執筆の話を頂き、医学雑誌の「生体の科学」誌の蛍光顕微鏡技術特集号にて2光子励起顕微鏡の研究トピックについて書かせていただきました。実際の執筆は2017年5月頃だったのですが、出版は10月でした。

現在、新たな共著論文が投稿準備の最終段階にあり、ちょうど明日辺りには投稿の予定です。また、職場で顕微鏡観察を支援している研究者の方々の論文も次々と論文化予定なので、今年は共著が順調に増えそうです。一方で、今年(こそ)は主著論文(私がメインに行っている超解像顕微鏡の話)も複数出すべく、研究を進めているところです・・。いずれ論文化が成った際にはこのブログでもご紹介したいと思います。

2017年10月、同じ頃、札幌時計台の2階に新たなクラーク像が爆誕しました。

主なクラーク像としては(実は北大構内だけで5体くらい有る)、北大、羊が丘についで3体目のクラーク像ですが、これまでの像に比べて若々しいハンサムな造形です。

2016年に続いてNHK紅白歌合戦を現地で鑑賞するため、この年も大量の観覧申し込み葉書を友人と協力して送りましたが、残念ながら当選ならずでした。

2017年後期から2018年前期にかけては、超解像顕微鏡(光の回折限界を超えて細かな物を観ることが出来る顕微鏡)を現職場に導入すべく、色々な手法の超解像顕微鏡を試していました。こちらはその一種の超解像法に使うために自分で組み立てたレーザーカップリング装置。この装置を使って顕微鏡にレーザーを導入し、2018年春には超解像観察に成功しました。

ちなみに今は、特殊な装置を必要としない、画像解析による超解像法にはまっていて、これから論文を書くネタもそんなお話です。

2017年の冬には縁あって、ノーベル文学賞候補にも挙がったという某SF文豪の愛車だったジープ・ラングラーに乗ったりもしました。

オートマながら、古い車ということもあって独特の運転フィーリングでした。また運転したい・・。

2017年冬から翌春にかけては古巣の研究室の後輩達の結婚式が相次ぎました。

私のことをよく理解している後輩達だったので、とても楽しかったです。

そうそう、忘れかけていましたが、2017年12月には海外の顕微鏡画像コンテストで第5位に入賞したのでした。

オランダの顕微鏡画像解析ソフトウェア会社であるSVI社主催で、同社の顕微鏡画像収差(ボケ)除去ソフト「Huygens」を用いた蛍光顕微鏡画像のコンテストでした。

私が投稿した顕微鏡動画は動画部門で1位、全体で5位に入賞し、賞状を頂きました。

参考Webサイト:Huygens Image Contest 2017

これこそブログネタにもってこいの話ですが、何故当時投稿しなかったのかは謎です。(Facebookには投稿していたのに)

明けて2018年、2月には脳科学のトレーニングコースに参加して、自分の脳をMRIで観察したりしました。

私の脳は思っていたよりは普通でした。

同月、雪まつり期間に親が札幌にやってきました。ホテルではなく我が自宅に泊まることになり、慌てて部屋を大掃除した思い出。

そしてこんなに広かったっけと驚いた思い出。こう見るとお洒落部屋に見えるのが不思議。

3月、4月には所用で実家に帰省。地元の美しい桜を堪能しました。

2018年ゴールデンウィーク、某所にてひたすらエゾリスを追いかけて連休を費やしました。

初夏には、滝川市や安平町に広大な菜の花畑を見にドライブしました。特に安平町の菜の花畑は広大で、地平線まで続く光景にうっとりしたのものでした。

7月初め、親戚の法事で熊本に行き、復興途上の熊本城も見学しました。

天守閣はだいぶ修復が進んでおり、少しずつ威容が戻りつつありました。

去年も夏シーズンには多くの花火大会を観にいきました。16ヶ所くらい観たはずですが、一番観たかった花火大会が残念なことになってしまいました(後述)。

9月1日には、東京での展示会出展出張の折に水樹奈々のライブに初参戦。猛暑の中、4時間近く立ちっぱなしでコールし続け、大興奮でした。

・・・

そして、あの日を迎えました。

長くなってきたので、今回はここまでで失礼します。

次回、あの9月の一大事について書きたいと思います。