さてさて、スウェーデン旅行記第7回目です。

今回はこの旅の目的である、研究留学先の Karolinska Institutet カロリンスカ研究所の概要についてご紹介したいと思います。

前回の記事はこちら:スウェーデン旅行記6

前回の記事の最後で、第3系統の路線バスに乗り、終点のKarolinska sjukhusetバス停に降り立ちました。

ここはカロリンスカ研究所併設のカロリンスカ大学病院の玄関口です。

こちらはカロリンスカ研究所を上空から見た画像です。

カロリンスカ研究所は以前の記事で「ストックホルム市にある」と書きましたが、正確にはストックホルムの北方に隣接するSolna市の南端に位置しています。上の画像上の水色の細線が市境を示しています。研究所の敷地内を市境が横切っていることが分かります。

研究所の敷地は、東が高速道路、西がスウェーデンを南北に結ぶ鉄道の幹線に挟まれたエリアに、東西1.3 km、南北1.0 kmにわたって広がっています。研究所の中心部を幹線道路"Solna vägen (Solna通り)"が南北に縦断しており、その東側が大学病院地区、西側が大学教育施設地区と大まかに分かれています。

先ほどのバス停から北側を望むと、広大な墓地が広がっていました。

ストックホルムは世界遺産にもなっている森の墓地"Skogskyrkogården"(これはストックホルム市南郊にあります)も有名ですが、森の中に墓が集まる風景を見て、似た雰囲気を感じました。

カロリンスカ大学病院の正面玄関前まで来ました。大きな建物です。

カロリンスカ研究所は1810年設立で、別名カロリンスカ医科大学とも呼ばれ、スウェーデンのみならず世界最大の医科研究教育機関となっています。実にスウェーデン国内の医科教育の30%、医学研究の40%を担っているそうです。

日本ではノーベル医学・生理学賞の選考委員会があることでも有名ですね。

病院付近の看板です。当然ながら全てスウェーデン語です。北欧言語はドイツ語によく似ているので意味はなんとなく分かりますが、渡欧2日目の私にとっては、異国情緒を強く感じる風景でした。

病院棟の受付玄関で道を尋ね、西に数百m離れたCentrum för molekylär medicin (CMM) 分子医学センターの建物にやってきました。

留学先の研究室はこの建物の中にあります。

中に入ると、医学研究所だけあって警備が厳重になっており、各階の入り口の扉は昼間でも施錠されていました。

2階に留学先のホストの准教授がいると聞いたので上がってみたところ、ちょうど入り口脇のリフレッシュスペースでお茶を飲んでいるところでした。窓の外から声を掛けて気付いてもらえて、無事に合流。

半年前に准教授が来日した際にお会いして以来の再会で、お土産を渡したりしてしばし歓談した後、研究フロア内を案内してもらいました。

研究フロアの廊下です。

准教授はCMMの臨床神経科学科の研究グループ所属なのですが、各研究グループの規模は日本の一般的な研究室の規模よりも小さいそうで、数人程度ずつに細分化されているとのこと。

このフロアは複数の研究グループが使用していて、学生の居室や実験室も共用になっていました。

用意されていた私のデスクは各研究グループ共用のゲストデスクで、隣の研究グループの学生さんと一緒の部屋でした。

私のデスク横の窓から見えた風景です。中庭が見えていて、レンガ調の建物がいかにも欧風ですね。

フロアの廊下に置かれている器具も、各研究グループ共用でした。

ちなみに器具や試薬の準備は技術スタッフさん(こちらも複数の研究グループ共同で雇っているらしい)に洗浄や調製をお任せでき、研究者は実験に専念できる環境でした。

また、掃除は毎日昼頃に清掃員さんが来てこまめにモップ掛けしており、常に清潔な状態なことに感心しました。

リフレッシュスペースは各フロアに一箇所ずつあり、簡単な調理もできます。

ここも共用スペースなので、よその研究グループの人と昼食やティータイムに会話することもしばしば。

印象的だったのが、小さな会議スペースが多数設置されていることでした。学生と教員が2,3人程度でミーティングする様子が頻繁に見受けられました。

一通りフロアを見学した後、滞在中の研究について打ち合わせを行いました。

私は概日リズムに関わる時計蛋白質の分子ダイナミクスの時間変化の解析に取り組むことになりました。

その後、施設入館用のICカード、そして貴重品ロッカーの鍵を受け取りました。

共用フロアという形式は研究者同士の交流には良いのですが、人の出入りも多くなり、盗難被害が多発しているとのことでした。そのため、財布や鍵などの貴重品は昼間は貴重品ロッカーに保管しておき、最低限の研究道具だけをデスクに置くように勧められました。

研究の打ち合わせの後、訪問研究員としての辞令を作成してもらうまで少し時間が空いたので、滞在中の住まいについて相談するため、カロリンスカ研究所の住宅斡旋窓口を訪ねることにしました。

カロリンスカ研究所には多くの研究員が滞在するため、短期滞在から長期滞在まで様々な用途に対応した住宅を斡旋するKI(Karolinska Institutetの略)Housingという窓口があるのです。

KI Housingのオフィスは大学教育施設エリアにあるので、研究所のキャンパス探検も兼ねて散策してみました。

ちなみに、ストックホルムの住宅事情は、ホストの准教授曰く"クレイジー"だそうで、月々の単身者用住居の家賃は10万円以上、しかも入居は数ヶ月待ちという状況。市街地の住居は競争率が高いため、一度入居すると住人がなかなか手放したがらないそうで、又貸しや又々貸しが横行し、相場が高騰、一層入居が難しくなるという悪循環に陥っているようです。

研究所では学生や研究者用に一定数のアパートメントの居室を確保しているとのことだったので、短期で借りられるか相談しにいこうと思ったのです。

病院地区の建物はレンガ調の風情ある趣でしたが、大学側は最近建て替えが進められているようで、近代的なビルが立ち並んでいました。

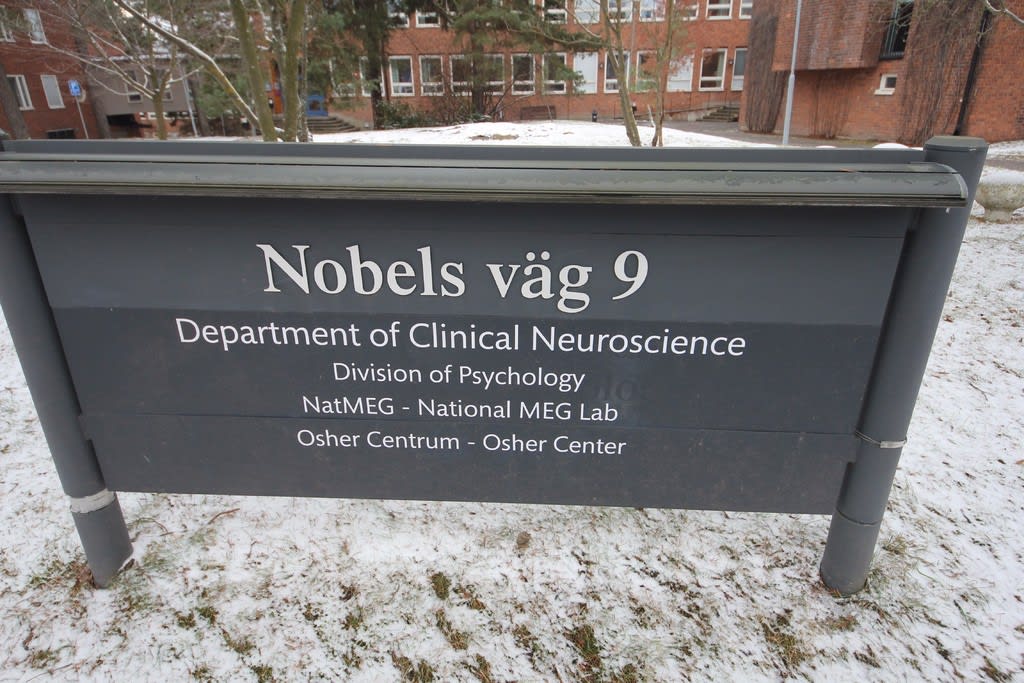

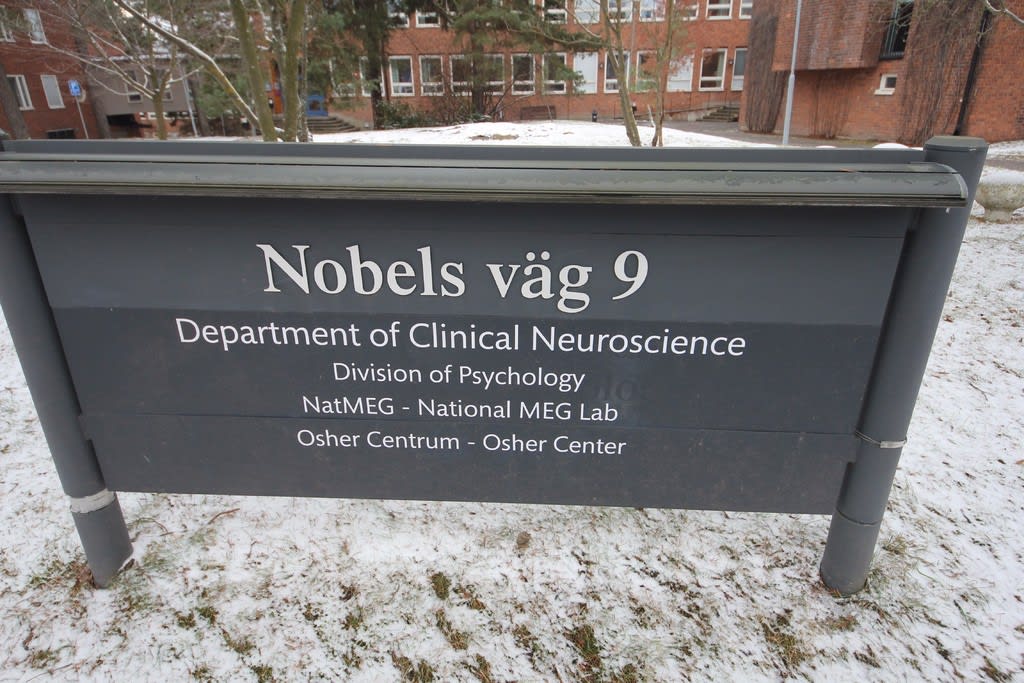

大学エリアで"ノーベル通り"を見つけました。

"ノーベル通り"をそのまま歩いていくと、"Nobel Forum ノーベルフォーラム"という建物に行き当たりました。

その名の通り、ノーベル医学・生理学賞の選考会議や受賞者についての記者会見が行われる建物です。

2016年のノーベル医学・生理学賞は東京工業大学の大隅良典 栄誉教授に授与されましたが、まさにここでその決定が行われたことになります。

この建物は普段は学内外の学術講演会などにも使われているようです。

大学エリアの南端から病院エリアを望むと、なにやら建設現場が見えました。

実はこれはカロリンスカ大学病院の新病院棟だそうで、ちょうど2016年後半の一部開業を目指して工事の真っ最中だったのでした。

新病院には630床の入院病床を設置するそうですが、なんと全室個室になるとのこと。さすがは福祉国家というところでしょうか。

このあと、KI Housingを訪ねたのですが、3ヶ月以上滞在する人向けにしかアパートメントは提供できないと断られてしまい、仕方なく滞在先を自分で探すことになりました。

この日はその後、研究員の辞令を受け取り、まだ時差ボケも克服できていなかったので早めにホテルに帰ったのでした。

当日は金曜日で、本格的な研究作業は週明けの月曜日から始めることになりました。

というわけで、今回はカロリンスカ研究所について紹介しました。

次回はストックホルムでの生活関連の小ネタを紹介したいと思います。

~続く~

今回はこの旅の目的である、研究留学先の Karolinska Institutet カロリンスカ研究所の概要についてご紹介したいと思います。

前回の記事はこちら:スウェーデン旅行記6

前回の記事の最後で、第3系統の路線バスに乗り、終点のKarolinska sjukhusetバス停に降り立ちました。

ここはカロリンスカ研究所併設のカロリンスカ大学病院の玄関口です。

こちらはカロリンスカ研究所を上空から見た画像です。

カロリンスカ研究所は以前の記事で「ストックホルム市にある」と書きましたが、正確にはストックホルムの北方に隣接するSolna市の南端に位置しています。上の画像上の水色の細線が市境を示しています。研究所の敷地内を市境が横切っていることが分かります。

研究所の敷地は、東が高速道路、西がスウェーデンを南北に結ぶ鉄道の幹線に挟まれたエリアに、東西1.3 km、南北1.0 kmにわたって広がっています。研究所の中心部を幹線道路"Solna vägen (Solna通り)"が南北に縦断しており、その東側が大学病院地区、西側が大学教育施設地区と大まかに分かれています。

先ほどのバス停から北側を望むと、広大な墓地が広がっていました。

ストックホルムは世界遺産にもなっている森の墓地"Skogskyrkogården"(これはストックホルム市南郊にあります)も有名ですが、森の中に墓が集まる風景を見て、似た雰囲気を感じました。

カロリンスカ大学病院の正面玄関前まで来ました。大きな建物です。

カロリンスカ研究所は1810年設立で、別名カロリンスカ医科大学とも呼ばれ、スウェーデンのみならず世界最大の医科研究教育機関となっています。実にスウェーデン国内の医科教育の30%、医学研究の40%を担っているそうです。

日本ではノーベル医学・生理学賞の選考委員会があることでも有名ですね。

病院付近の看板です。当然ながら全てスウェーデン語です。北欧言語はドイツ語によく似ているので意味はなんとなく分かりますが、渡欧2日目の私にとっては、異国情緒を強く感じる風景でした。

病院棟の受付玄関で道を尋ね、西に数百m離れたCentrum för molekylär medicin (CMM) 分子医学センターの建物にやってきました。

留学先の研究室はこの建物の中にあります。

中に入ると、医学研究所だけあって警備が厳重になっており、各階の入り口の扉は昼間でも施錠されていました。

2階に留学先のホストの准教授がいると聞いたので上がってみたところ、ちょうど入り口脇のリフレッシュスペースでお茶を飲んでいるところでした。窓の外から声を掛けて気付いてもらえて、無事に合流。

半年前に准教授が来日した際にお会いして以来の再会で、お土産を渡したりしてしばし歓談した後、研究フロア内を案内してもらいました。

研究フロアの廊下です。

准教授はCMMの臨床神経科学科の研究グループ所属なのですが、各研究グループの規模は日本の一般的な研究室の規模よりも小さいそうで、数人程度ずつに細分化されているとのこと。

このフロアは複数の研究グループが使用していて、学生の居室や実験室も共用になっていました。

用意されていた私のデスクは各研究グループ共用のゲストデスクで、隣の研究グループの学生さんと一緒の部屋でした。

私のデスク横の窓から見えた風景です。中庭が見えていて、レンガ調の建物がいかにも欧風ですね。

フロアの廊下に置かれている器具も、各研究グループ共用でした。

ちなみに器具や試薬の準備は技術スタッフさん(こちらも複数の研究グループ共同で雇っているらしい)に洗浄や調製をお任せでき、研究者は実験に専念できる環境でした。

また、掃除は毎日昼頃に清掃員さんが来てこまめにモップ掛けしており、常に清潔な状態なことに感心しました。

リフレッシュスペースは各フロアに一箇所ずつあり、簡単な調理もできます。

ここも共用スペースなので、よその研究グループの人と昼食やティータイムに会話することもしばしば。

印象的だったのが、小さな会議スペースが多数設置されていることでした。学生と教員が2,3人程度でミーティングする様子が頻繁に見受けられました。

一通りフロアを見学した後、滞在中の研究について打ち合わせを行いました。

私は概日リズムに関わる時計蛋白質の分子ダイナミクスの時間変化の解析に取り組むことになりました。

その後、施設入館用のICカード、そして貴重品ロッカーの鍵を受け取りました。

共用フロアという形式は研究者同士の交流には良いのですが、人の出入りも多くなり、盗難被害が多発しているとのことでした。そのため、財布や鍵などの貴重品は昼間は貴重品ロッカーに保管しておき、最低限の研究道具だけをデスクに置くように勧められました。

研究の打ち合わせの後、訪問研究員としての辞令を作成してもらうまで少し時間が空いたので、滞在中の住まいについて相談するため、カロリンスカ研究所の住宅斡旋窓口を訪ねることにしました。

カロリンスカ研究所には多くの研究員が滞在するため、短期滞在から長期滞在まで様々な用途に対応した住宅を斡旋するKI(Karolinska Institutetの略)Housingという窓口があるのです。

KI Housingのオフィスは大学教育施設エリアにあるので、研究所のキャンパス探検も兼ねて散策してみました。

ちなみに、ストックホルムの住宅事情は、ホストの准教授曰く"クレイジー"だそうで、月々の単身者用住居の家賃は10万円以上、しかも入居は数ヶ月待ちという状況。市街地の住居は競争率が高いため、一度入居すると住人がなかなか手放したがらないそうで、又貸しや又々貸しが横行し、相場が高騰、一層入居が難しくなるという悪循環に陥っているようです。

研究所では学生や研究者用に一定数のアパートメントの居室を確保しているとのことだったので、短期で借りられるか相談しにいこうと思ったのです。

病院地区の建物はレンガ調の風情ある趣でしたが、大学側は最近建て替えが進められているようで、近代的なビルが立ち並んでいました。

大学エリアで"ノーベル通り"を見つけました。

"ノーベル通り"をそのまま歩いていくと、"Nobel Forum ノーベルフォーラム"という建物に行き当たりました。

その名の通り、ノーベル医学・生理学賞の選考会議や受賞者についての記者会見が行われる建物です。

2016年のノーベル医学・生理学賞は東京工業大学の大隅良典 栄誉教授に授与されましたが、まさにここでその決定が行われたことになります。

この建物は普段は学内外の学術講演会などにも使われているようです。

大学エリアの南端から病院エリアを望むと、なにやら建設現場が見えました。

実はこれはカロリンスカ大学病院の新病院棟だそうで、ちょうど2016年後半の一部開業を目指して工事の真っ最中だったのでした。

新病院には630床の入院病床を設置するそうですが、なんと全室個室になるとのこと。さすがは福祉国家というところでしょうか。

このあと、KI Housingを訪ねたのですが、3ヶ月以上滞在する人向けにしかアパートメントは提供できないと断られてしまい、仕方なく滞在先を自分で探すことになりました。

この日はその後、研究員の辞令を受け取り、まだ時差ボケも克服できていなかったので早めにホテルに帰ったのでした。

当日は金曜日で、本格的な研究作業は週明けの月曜日から始めることになりました。

というわけで、今回はカロリンスカ研究所について紹介しました。

次回はストックホルムでの生活関連の小ネタを紹介したいと思います。

~続く~

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます