タトウに入っています。

元は何枚入りかはわかりません。

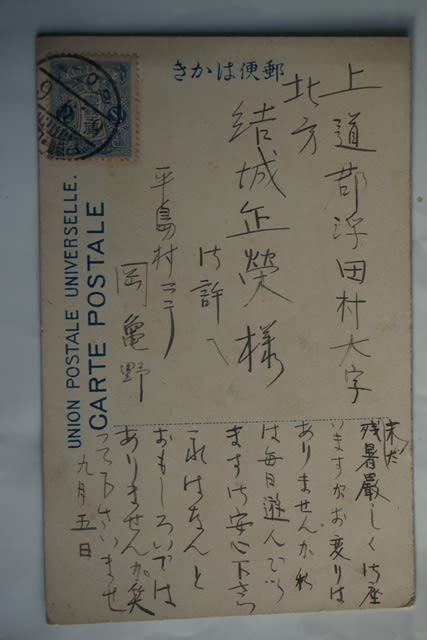

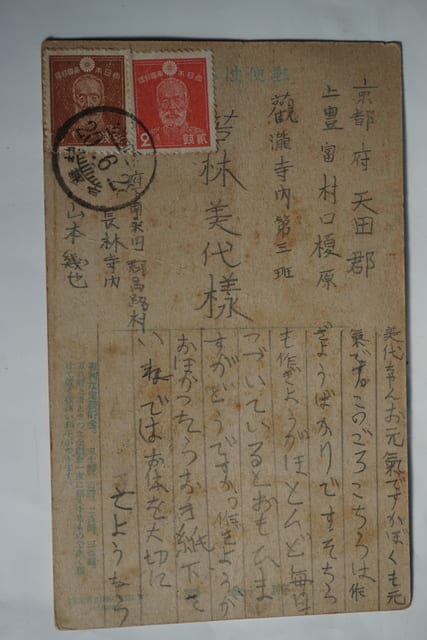

宛名面です。

名所の写真、端にはイラストが描かれています。

それほど分かりにくい方言でもないように思います。

金沢 片町通り街観

古刹 天徳院 山門

金澤 石川門雪景

金澤 尾山神社と獅子舞

加賀名産 九谷焼

タトウに入っています。

元は何枚入りかはわかりません。

宛名面です。

名所の写真、端にはイラストが描かれています。

それほど分かりにくい方言でもないように思います。

金沢 片町通り街観

古刹 天徳院 山門

金澤 石川門雪景

金澤 尾山神社と獅子舞

加賀名産 九谷焼

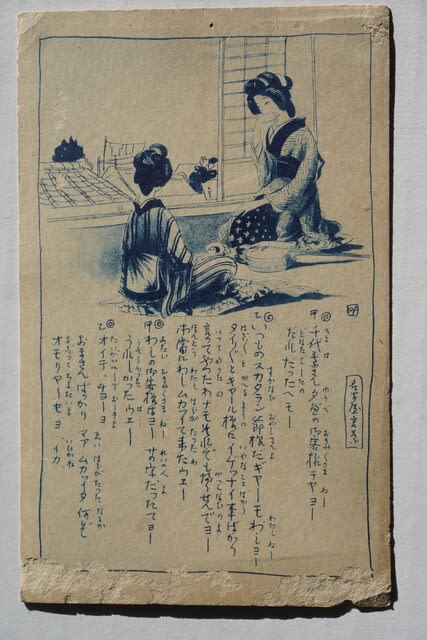

千代葉さん 夕べの御客様テヤ ヨー だれだったへモー。

いつものスカタラシ爺様だギャーも、わしヨー タイダイと(わざと)キャール様に(帰る様に)イゲッナイ事(イヤなこと)ばかり言ってやったわナモ。

それでも帰りせんでヨー 本當に わしムカツイて来たウェー。

わしのお客様はヨー サの字だってヨーうれしかったウェー。

オイテ、チョーョ(たいがいにして おおきよ)

おまさんばっかり、マア ムカツイタ 何ぞオモリヤーセヨ イカ(何かおごってちょうだいよ、いいかね)

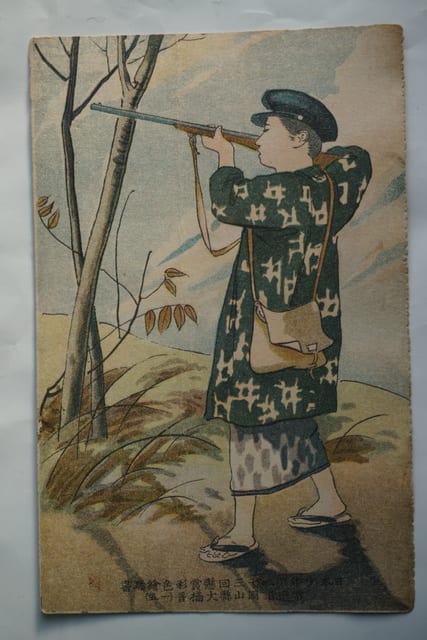

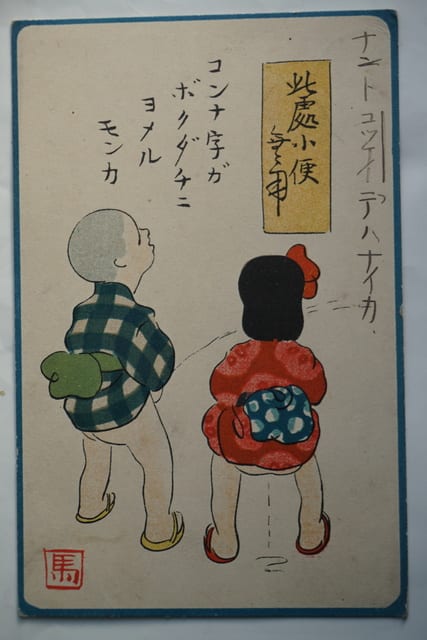

画家のサインも入って、名古屋言葉と書いてあリます。

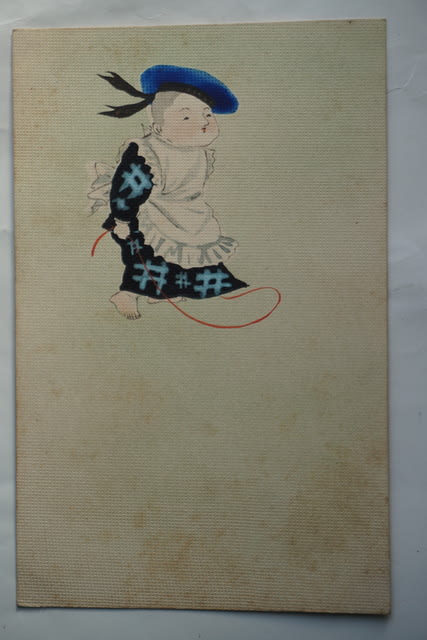

明治時代の少し厚手の絵はがきです。

絵の作者は違うようですが、表面(宛名面)の仕様が同じなので、発行所は同じと思われます。

喧嘩(イサケ)

ワヤ、オイセー、コンマへ、ナイゴ テ、アゲン コツ、キスカエ タ、ㇳヨ

(貴様は、俺に、この前、何のことから⦅どうして〙、あんな事 吐かしたのだ⦅言ったんだ)

湯屋(フロヤ)

作者のサイン(丸のような)があります。

友人出會

コノゴロ ハ アワンヂヤッタガ ゲンキジャッツロ

訪問

メイヤゲ モンソ、オサイジャスカ

(ごめんください ご在宅でございますか)

散歩

オマンサート、アタイト、テノン サルケバ、ヒトガ ミチョン、ドナー

(あなたとわたしが 一緒に散歩すれば 人が見ていますねー)

賣買

コサバノ、コデノ、タコノ、チュワ、イツジャンドー

(小鯖、小鯛、タコノ類、よろしいかー⦅いりませんかー)

ここから、サインは無く絵が違います。

厄介千萬なとこゐ(ヤッケナトコイ)

オタケサン、雨ガフンド、アン ツイダン

(おたけさん、雨が降り出したよ あの ふんどし)

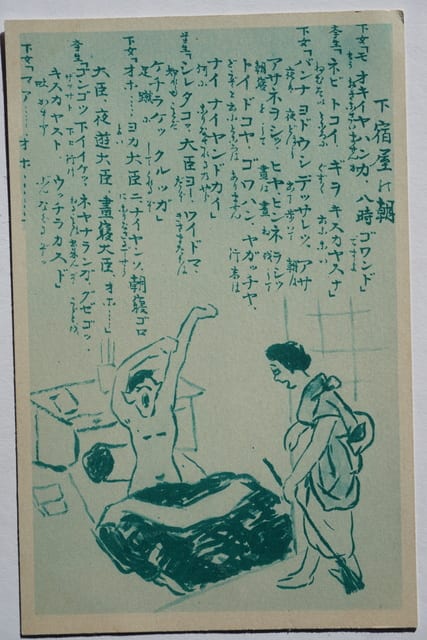

下宿屋の朝

「モ オキイヤ ハンカ 八時ゴワンド」

(もう 起きなさいませんか 八時ですよ」

酔いどれ(エクレボ 又は ヨクレボ)

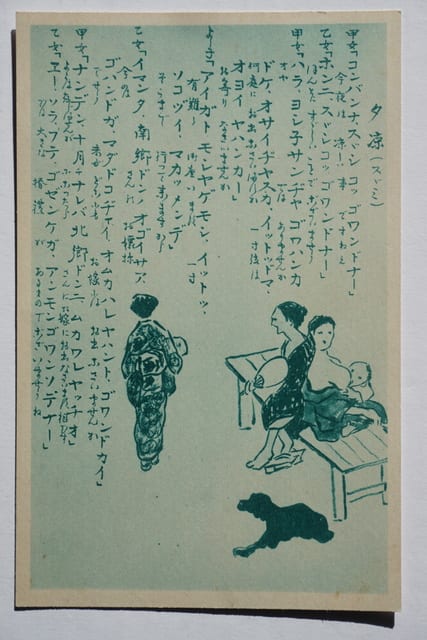

夕涼(スズミ)

「コンバンナ、スズシ コッ ゴワンドナー

(今夜は涼しい事でございます」

潮干狩(ケホイ)

「オイ ワイドンドン ミッミレ シユ テン二 サカダッ オッガ」

(おい貴様達 見てみろ あなに尻を 天に 逆立っているが)

腕押しと座敷相撲

ワイト ヲイト ウデオス、ヤツミロヤ

(君と僕と腕押し⦅腕相撲⦆をやってみろー)

こちらもまた、鹿児島俗話という別の組のようです。

宴会

コン二ヤ ミンナサー ナンヂヤイ ゴチソハ、ゴワン サン ドンカラ ドーカ、アガッタ モン

今夜皆様、何にも御馳走は、ありませんが、けれども、どうか召し上がって下さい)

テレビで地方でインタビュー、方言が理解できない場合、字幕として ○△※◇・・・などと表現されますね。

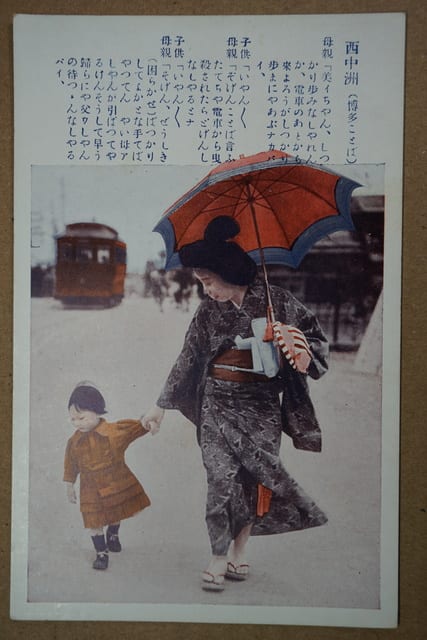

大崎周水堂発行の絵はがきです。

名島

「今日のお天気の好かこたアどうだすかいナ」 出始まる会話です。

西公園

「下の方から男の登って来ござるけん、あたしゃ恥ずかしかやあ」

「恥ずかしかばってん、どうするな、しょうのなかろうもん、

博多人形

「ちょっと、人形ば、見せちゃってんなさい」

「さあどうぞ、ゆっくり見てつかあさっせい」

箱崎の濱

「ばばシャン、金ちゃんなァ砂ば拾うて喰ひよるばィ

西中洲

「美ィちゃん、しっかり歩みなしゃれんか、電車のあとから来よろうが、しっかり歩まにゃあぶナカバイ」

東公園

「石段登るたア、きつかもんじゃろかィ」

龜山銅像

「清ちゃんも花ちゃんも、よう鎖バひつ捕まゑとらんと下の方さィ、こき落ちるバイ」

那珂川

馬吉「敬ちゃんヨイ」

敬太郎「なんナ」

「ここが那珂川ぢゃけん橋バ渡らんならんバイ」

「渡るたアよかばってん橋がせばかケンはきもんぬいで渡らにゃ川ン中へ打ち込むバイ」

「ウンならはきもんナア 手へ持って行かう」

「それがよか、ウンならそろそろ渡らう」

「アンタもそろそろ行かんと こけ込むバイ」

明治から昭和、にわか師という職業もあった。

半面のにわか面という「目かづら(目とカツラ)」かぶってシャレや風刺の掛け合いをする。

一人だと、一口にわか。 数人だと、掛け合いにわか。 大崎周水堂制作。

日蓮の餅屋

五階建の旅館

箱崎濱戀の競争

3枚だけしか入っていません。表面(宛名面)です。

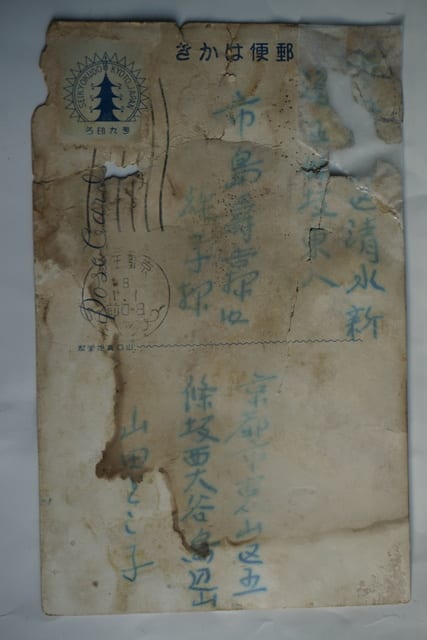

こちらは袋だけですが、もっと古いものです。

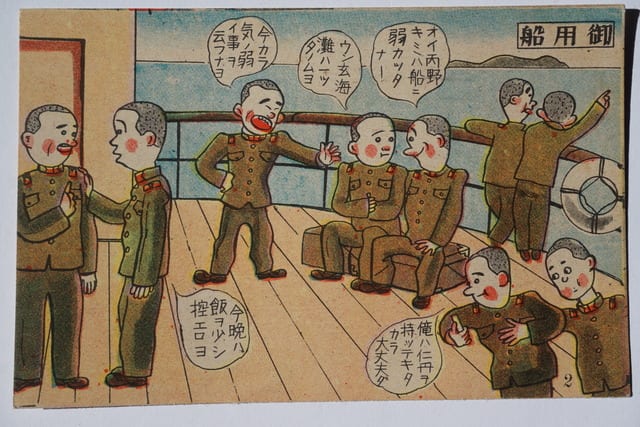

原案者と漫画家で作られています。

番号が付いていて便利です。32枚と書いてありますが31枚しか有りません。

使用したのか、紛失か NO20がありません。

ここにNO20があったのです。どんな絵だったのでしょう。

給料が支払われるのですね。

東京駅

手狭になった新橋駅に代わって三菱川原の湿地帯に建設されました。

右が乗車口、左が降車口。

中央は皇室専用で1914年(大正3年)12月20日営業開始されました。

昭和7年9月主婦の友者発行東京絵はがきです。

72枚と書かれていますが、あるのはこの一枚のみです。

ここからは「帝都名所」として大正時代中期に発行された絵はがきです。

丸ノ内東京停車場。

逓信省。

日比谷公園のツツジ。

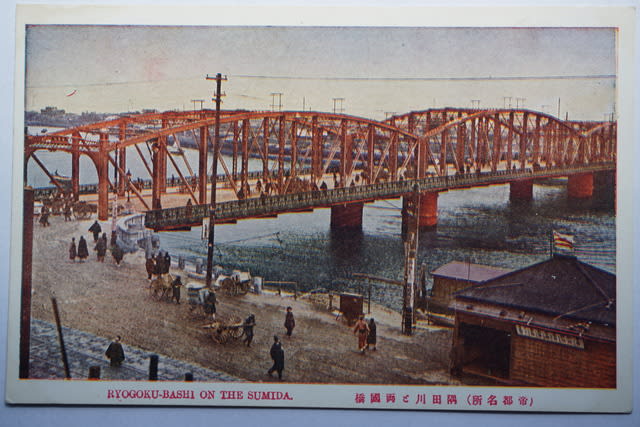

隅田川と両国橋。

隅田川に架かる13橋の一つ、166年(万冶3年)より何度も流失し、1904年(明治37年)このトラス橋が架けられました。

明治神宮。

明治神宮御本殿。

四十七士の墓

赤穂の四十七士は高輪泉岳寺に葬られたと聞き及ぶ。

別のシリーズですがその泉岳寺の木像堂。

東京海上保険ビルデング。 ビルデングですって。

丸ノ内馬場先通り。

九段靖国神社。

戊辰戦争の戦没者を弔う目的で1869年(明治2年)6月29日建立され、1879年(明治12年)靖国神社となる。

芝増上寺山門。

此の山門は丹塗の巨大な物で慶長10年の建立にして、中に釈迦、文殊、普賢並びに16羅漢の像を安置してあり、至徳2年、徳川氏の菩提所となりました。

両国国技館。

本所の回向院から始まった相撲興行が変遷の後、発展して回向院近くに1909年(明治42年)造られました。

日本橋。

1911年(明治44年)架け替えられた。

須田町交差点。

京橋銀座通り。

徳川幕府の銀貨の金鋳造・発行所がありました。

銀座が1872年(明治5年)旧暦4月に焼失し、英人ウォートレスの設計でレンガ敷きの道路ができレンガ造りのビルが林立した。

同じような絵はがきがありました。

丸ノ内三菱銀行。

上野広小路より不忍池畔を望む。

上野公園及び西郷隆盛銅像。

上野公園内動物園。

丸ノ内ビルディング。ここはビルデングでは無い。

通称丸ビル、1923年(大正12年)関東大震災の直前に竣工。

一帯は陸軍から三菱に払い下げられて三菱が原と呼ばれました。

東京駅や丸ビル完成ビジネス街として発展しました。

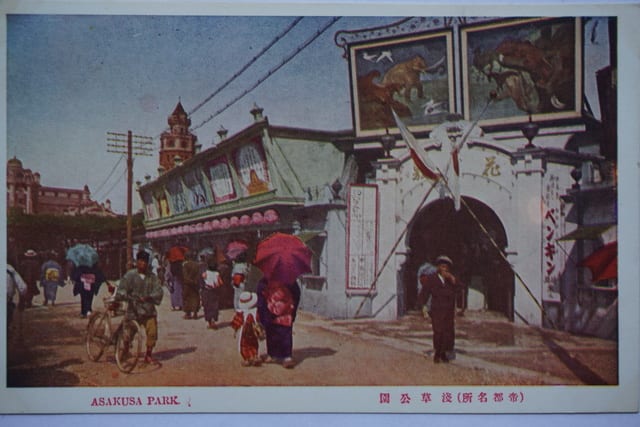

浅草公園。

宮城前 楠正成銅像。

桜田門。

皇居二重橋。

帝国大学正門。

国会議事堂。

1881年(明治4年)10月12日、明治天皇議会開催詔。

経費不足で帝国議会の開設も切迫していました。

麹町区内幸町二丁目(千代田区霞が関二丁目)にドイツ人アドルフ・ステヒミューラーと吉井茂則設計で1890年(明治23年)12月24日竣工。

1891年(明治24年)1月24日漏電による出火で全焼。

同年、吉井とドイツ人オスカール・チーツェ設計で10月30日竣工。

関東大震災は無事だった。

これが、その二代目です。

ところが、1925年(大正14年)9月18日作業員の失火で焼失。

三代目、現在の国会議事堂。

議院建設本館正面。工事中の昭和7年(1932年)6月と書かれた絵はがきです。

昭和11年11月、帝国議会議事堂竣功記念絵はがきです。

ここからは別の絵はがきです。

歌舞伎座、明治時代。

三代目歌舞伎座 大正13年12月竣工。

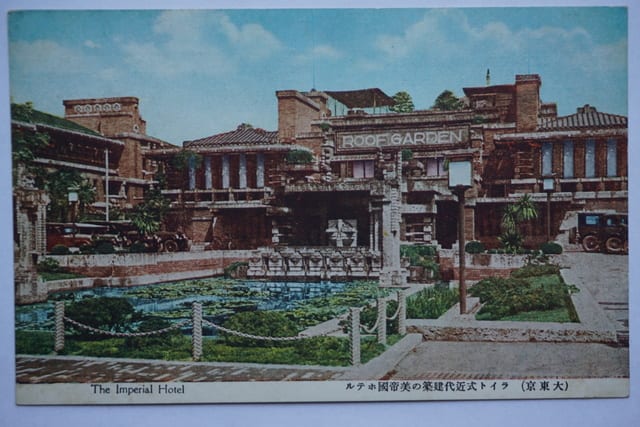

帝国ホテル。

ライト式近代建築の美と書かれています。

愛知県犬山市の明治村に移築されています。

2015年(平成27年)4月 行きました。偶然50周年の明治村でした。帝国ホテルです。

1873年(明治6年)「万人偕楽地」として上野・浅草・芝・深川飛島山を公園に指定。

浅草は七区からなり、六区では興業飲食遊戯が許可され、生き人形、水芸、玉乗りなど行われた。

1884年(明治17年)区画と街区整備して「浅草公園六区」となる。

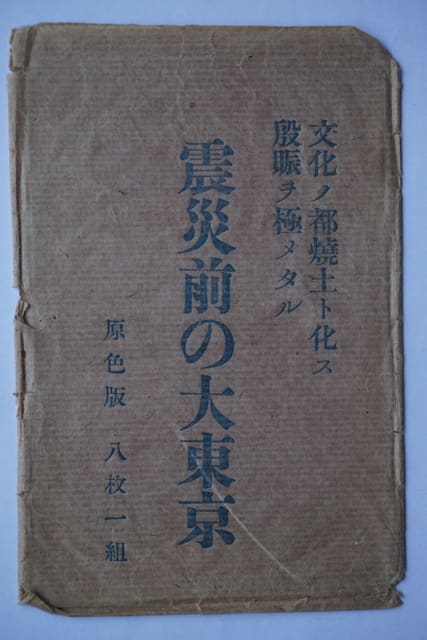

震災前の大東京

この絵はがきは震災の前年完成して、翌年被災した丸ビルの絵はがきらしいです。

八枚とあるが、七枚しか残っていません。

二枚続きです。

正面入り口内部

一階十字街白木屋付近。

エレベーター昇降口の雑踏。

大丸呉服店入り口。

地階至中央亭大食堂。

別の絵はがきです。

日本橋。

芝浦臨港線ハネアゲ端。

永代橋。

東洋一地下鉄道の内部の光景。

地下鉄は1915年郵便専用で始まりました。

1927年(昭和2年)浅草上野間22㎞で銀座線が開通しました。

十銭白銅を入れる自動式改札口。切符は要りません。

駅員の前の白い物にコインを投入するのだと説明しているのでしょうか。

十銭白銅、1円玉より小さいが重さはあります。

お召し列車。

大正13年1月27日 黒塗りの車体の中央に菊の御紋があります。

故郷の高校生の時、ただお一人直立不動でその御紋の前に立ち、ゆっくり走る車内から、国民生活を観ておられた昭和天皇のお姿。

放課後で「窓から、顔を出すな」とうるさく言う教師でした。

(60年来未曾有の大洪水)北千住方面家屋流失悲惨の極み陸上浸水6尺余。

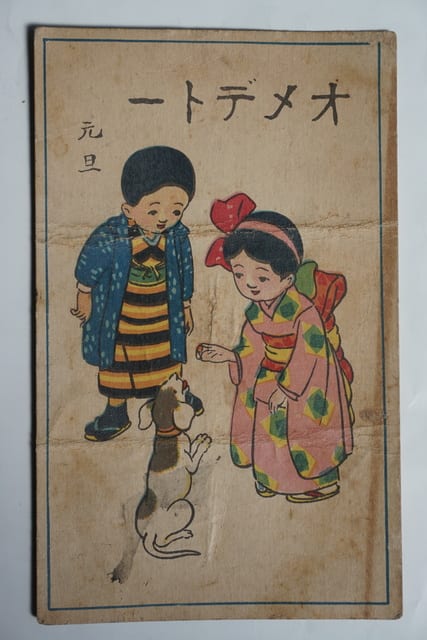

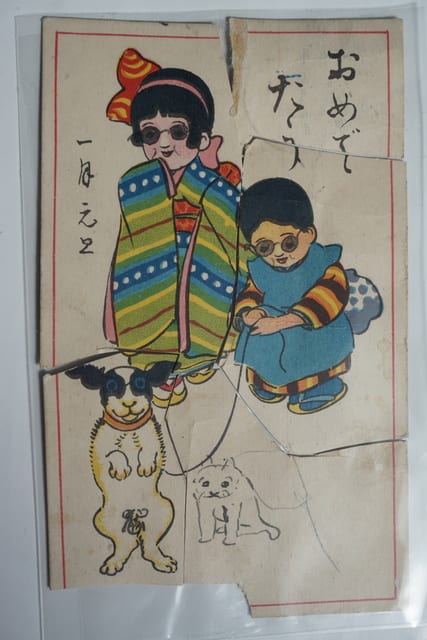

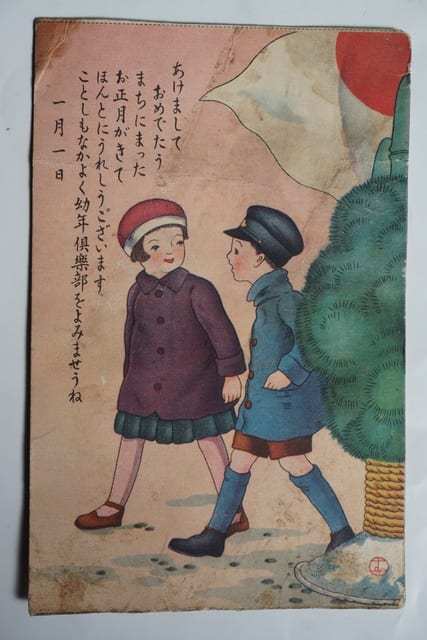

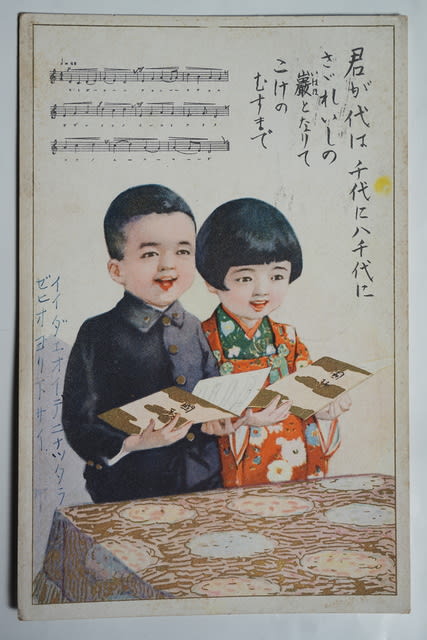

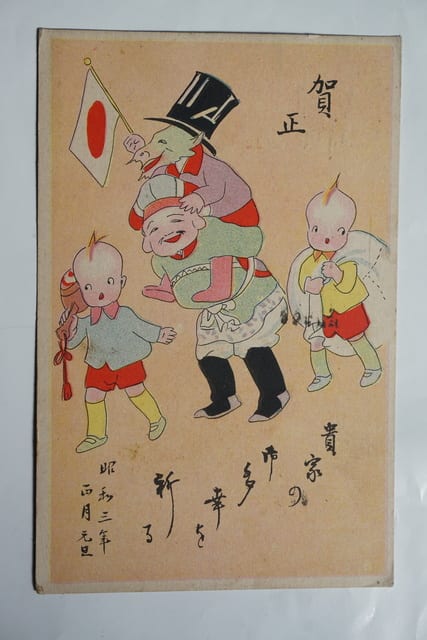

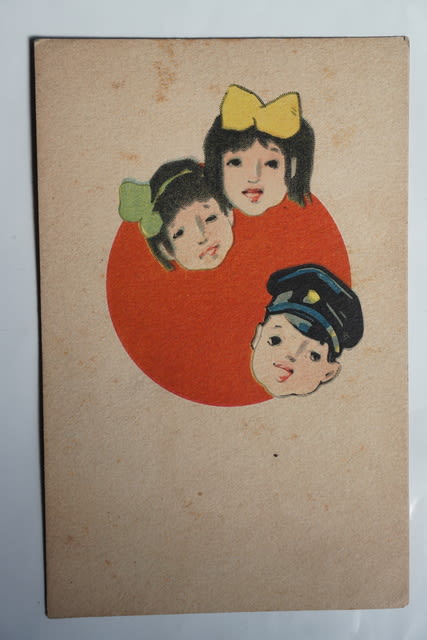

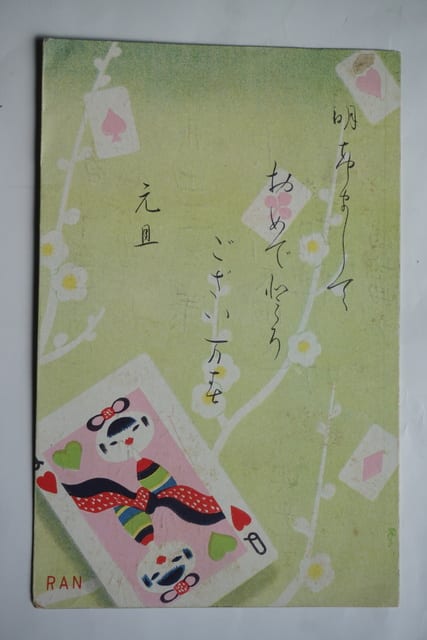

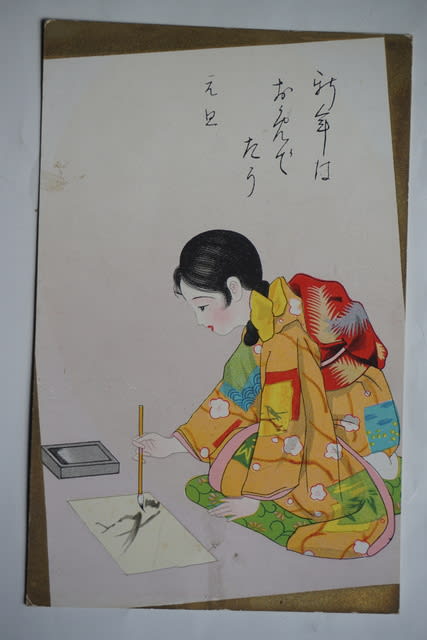

子供用の年賀状も作られました。

明治時代からの古い順に。

受け取った子供のきょうだいが、サングラスや犬などの落書きしたようです。

小学生の学生服は詰め襟ではありません。

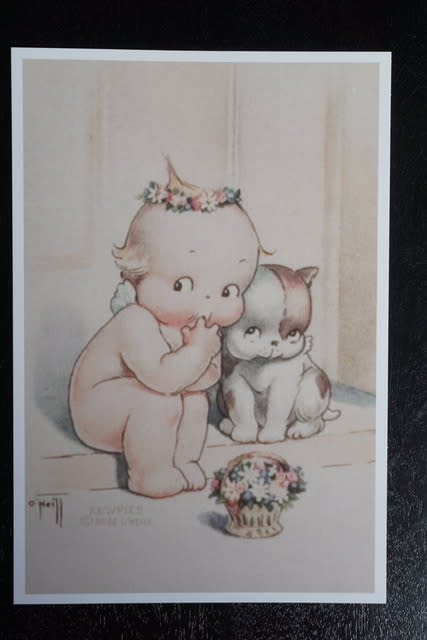

世界的に親しまれたキューピーでした。

キューピーの原作者ローズ・オニール展(2010年)で買った絵はがきです。

これが元々のキューピーさん。

彼女の生誕100年だったと思います。

金太郎さんです。

小学生の男の子にも学生帽がありました。

昭和30年代までありました。

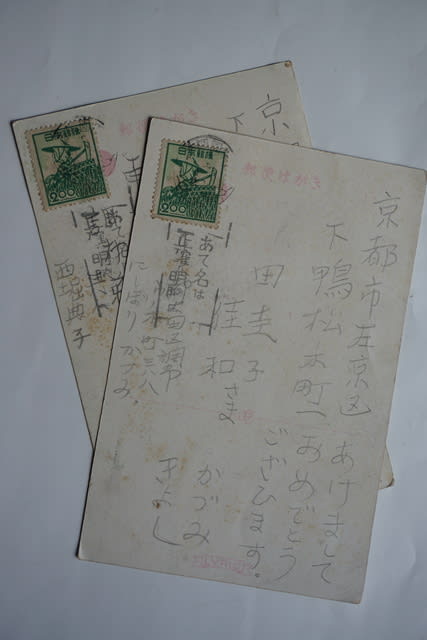

戦後の改正までは、横書きは、縦書きに習って右から書き、カタカナを先に習いました。

昭和24年、管制おとし玉つき年賀はがきが発行されました。

横書きは左から書くようになりました。

昭和24年12月1日、はがきは2円になりました。

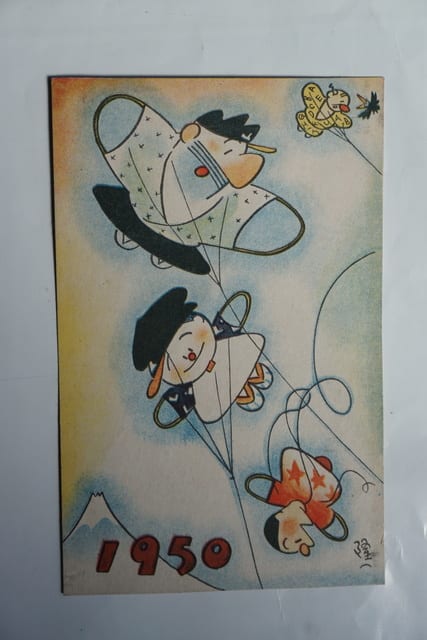

昭和25年小説の泉新年号付録。

横山隆一作の漫画フクちゃんの登場人物です。

逓信省が、民間に絵はがき製造を許可すると、大ブームとなりました。

十三回懸賞彩色絵葉書 岡山懸 大橋晋(一五)と印字されています。

おもしろいでしょと書かれた残暑見舞いです。

切手収集のため、切手をはがしてあります。

兵隊さんは、児童から貰ったはがきはどれほどうれしかったことでしょう。

旅先(羽黒山)で、買って送るための分厚く堅い紙です。

切手の所に四銭と書いてあります。不定形なので一銭割増しのようです。

こちらは、横山隆一の「フクちゃんです」郵便貯金の定額貯金をした人に配られたようです。

切手は三銭貼ってあります。

同じ物ですが、こちらは五銭の切手が貼ってあります。

昭和19年までは三銭、20年は五銭となりました。

雑誌幼年倶楽部の付録です。

雑誌ひまわり昭和24年11月号の付録です。

切手は二円を貼らなければなりません。

6月、逓信省から郵政省になりました。

薄い紙質です。外国郵便の様な仕様です。

こちらは1918年(大正7年)4月以降の制作です。

1933年(昭和8年)から「郵便はかき」が「郵便はがき」になりました。