針で縫う事は古代から変わらず続いています。

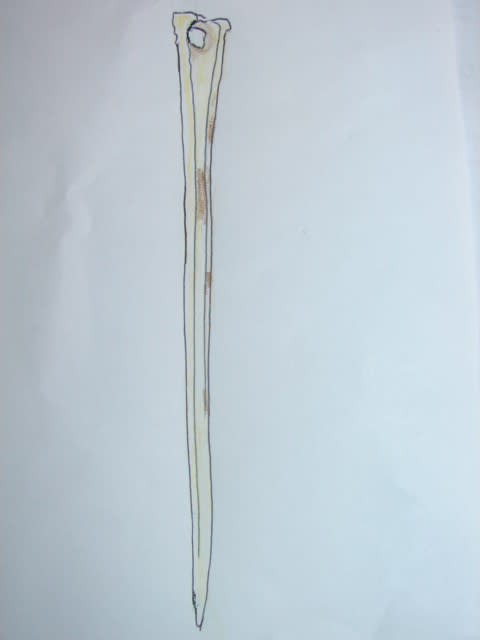

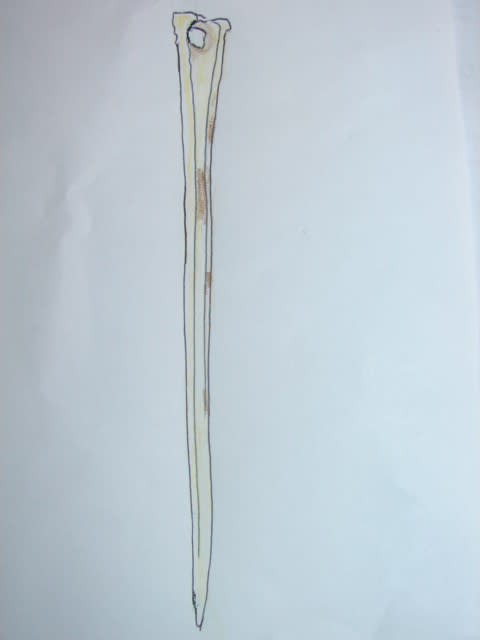

東北歴史博物館に「骨針(こっしん)」として収蔵されています。

絵に描いてみました。

正倉院には鉄の針があるそうです。

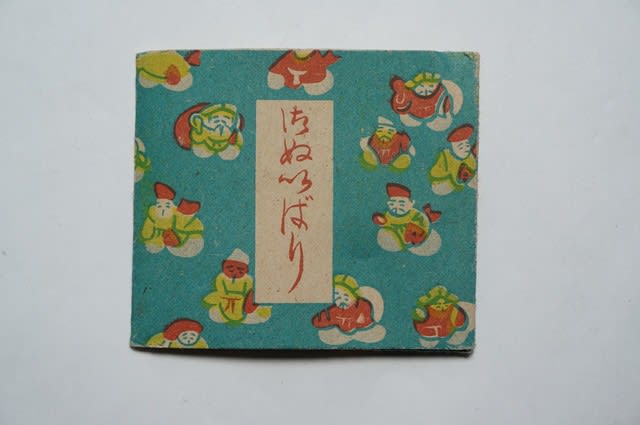

縫い針です。

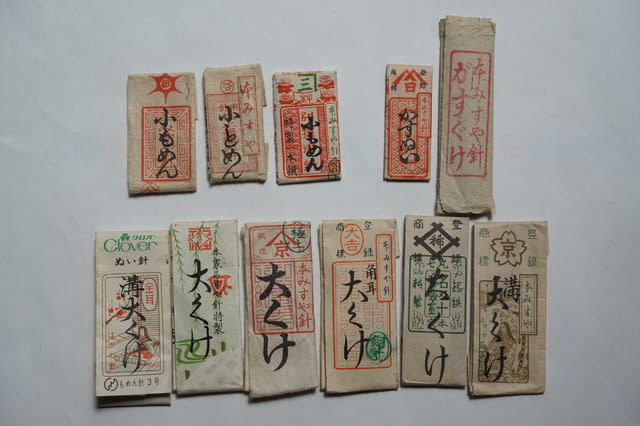

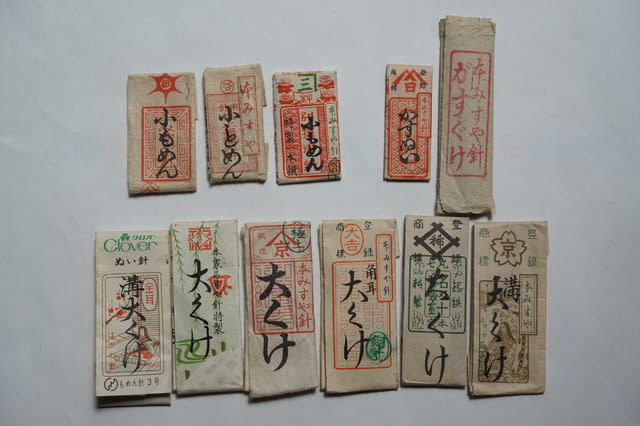

縫う素材による糸の種類や作業方法によって、針は長さや太さが種類分けされました。

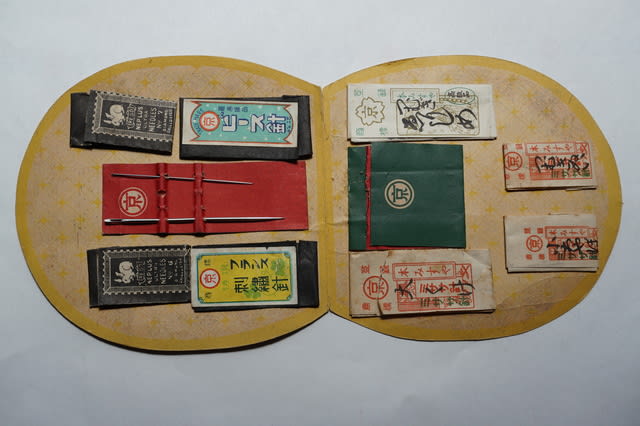

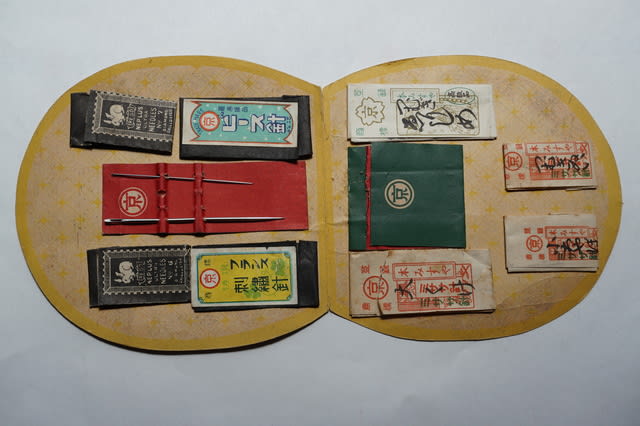

下段左は「陸軍御用品」と印字されています。軍隊で兵隊さんは上官や自分の物を繕ったのでしょうか。

皮三角針は針先が三角錐で、各角が刃になっています。皮製品縫製用でしょうか。

ミシン針、刺繍針、針の袋に宣伝用印刷して配ったのでしょうか。

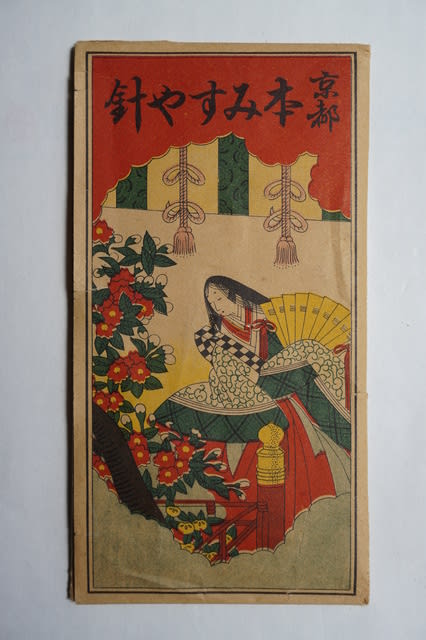

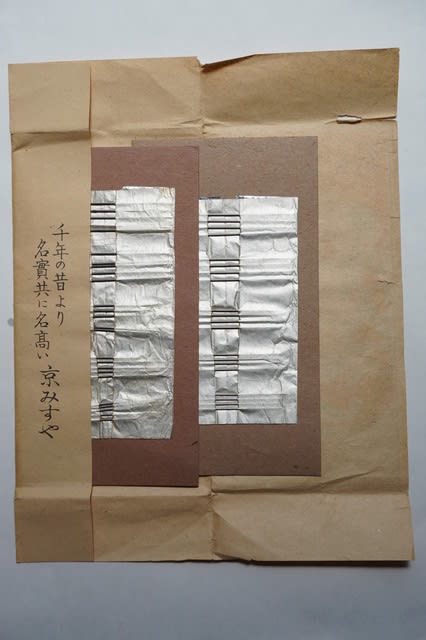

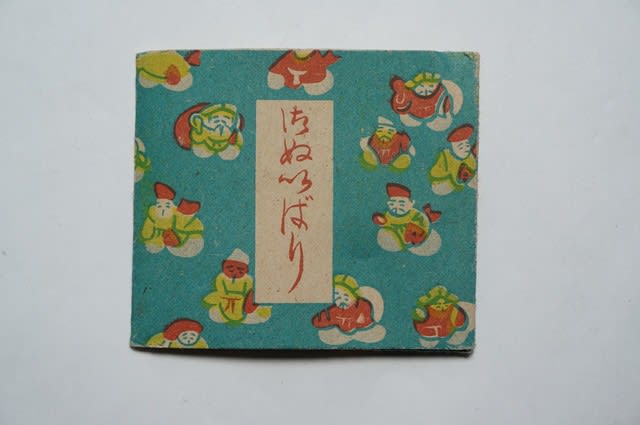

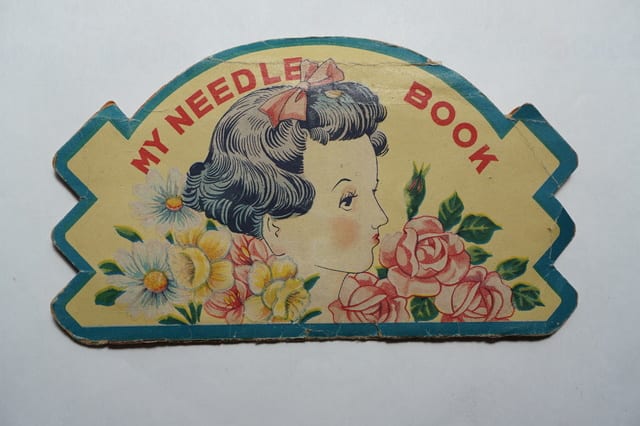

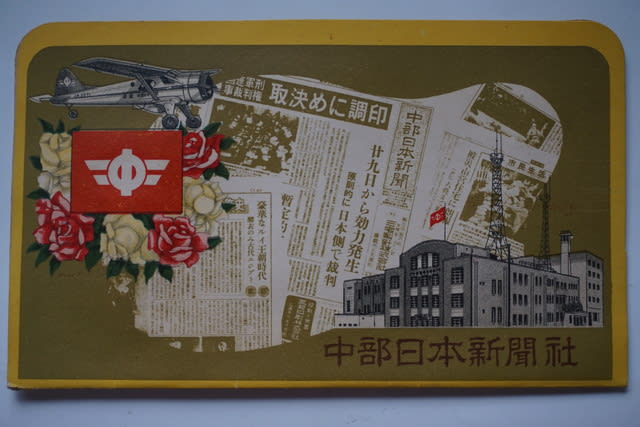

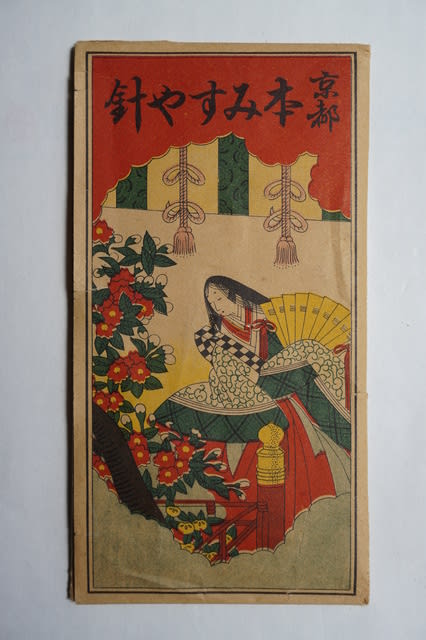

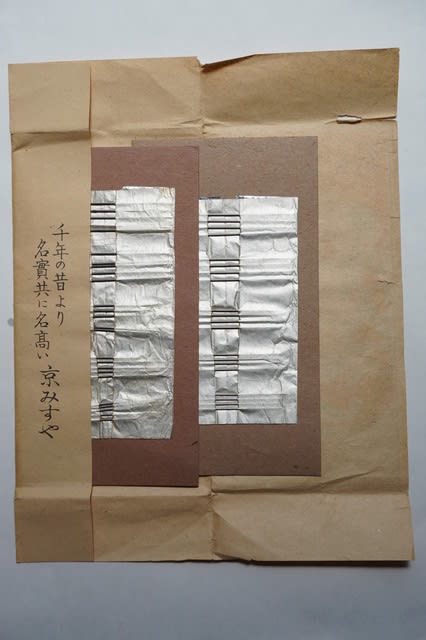

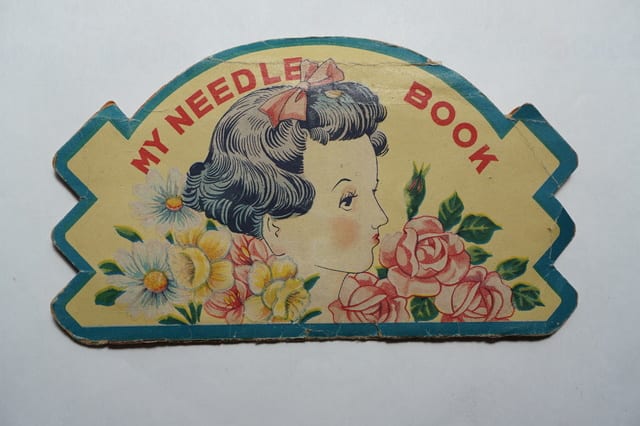

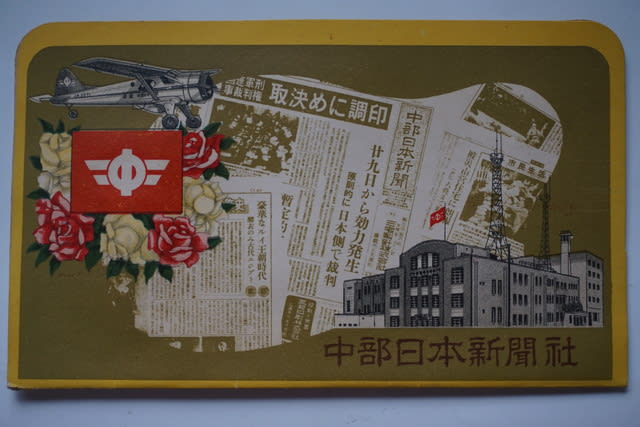

景品として、時代ごとに多種多様なデザインでお客様に配られました。

反対面と内部です。

ミツワ石鹸です。

反対面と内部です。

天狗尿素化成。顔が縦に折ってあります。

似たデザインの2枚です。

郵便貯金。

こちらも。

待ち針です。

トランプ待ち針。ハート意外の物もあるのでしょうか。

針入れに入れて裁縫箱の中にあります。

一貫張りやセルロイドで作られています。

こけしの形の物は、針と糸巻きを入れて携帯用で、腰をねじて開けます。

左端の物は頭にボタンが付いています。

素材は違いますが全部金属製の物です。針の部分まで平べったいものもあります。

使用目的がわかりませんが、めでたい彫り物なので花嫁の角隠しを後ろで留めたのではと想像してみました。

因みに右端の3本は私の使用しているもので、サイズの比較に並べています。

2018年2月の新発見の待ち針です。大きい丸いものは縫い針にくっついていましたが、名札?

裏面です。

さしてある紙は森永ミルクキャラメルの空き箱です。

右書きやカタカナ、時代を感じさせるので捨てられません。

、

、